MOST READ

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- Brian Eno, Holger Czukay & J. Peter Schwalm ──ブライアン・イーノ、ホルガー・シューカイ、J・ペーター・シュヴァルムによるコラボ音源がCD化

- interview with Mount Kimbie ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- 三田 格

- Beyoncé - Renaissance

- Jlin - Akoma | ジェイリン

- HAINO KEIJI & THE HARDY ROCKS - きみはぼくの めの「前」にいるのか すぐ「隣」にいるのか

- 『成功したオタク』 -

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- KRM & KMRU ──ザ・バグことケヴィン・リチャード・マーティンとカマルの共作が登場

- Beyoncé - Lemonade

- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

Home > Columns > メロウ大王の帰還- ──アイズレー・ブラザーズの23枚組ボックス・セット

アイズレー・ブラザーズ(THE ISLEY BROTHERS)のメロウ大王、シルキー・ヴォイスのロナルド・アイズリー。最近は目立った動きがないが、74歳の高齢だけに、元気にしているだろうかと気にしていたところ、この夏、ケンドリック・ラマーのアルバム『To Pimp A Butterfly』の“How Much 2 Dollar Cost”にゲスト参加して、だいぶかすれたとはいえ相変わらず魅力的な美声を聴かせてくれた。これはそろそろ新作が期待できるのでは、と思っていた矢先のつい先日、ネット上で突然の訃報が飛び交って驚いたが、もちろんこれはデマ。すぐさまロナルドは元気だとオフィシャルの声明が出された。そしてそのニュースの流れで、ロナルドは新作を制作中で、来年にはワールド・ツアーを計画していることがわかった。

同じく『To Pimp A Butterfly』に参加し、冒頭の“Wesley's Theory”で、迫力のある語りをガッツリ聴かせた同い年のジョージ・クリントンが、近年すっきりと体重を落としてどんどん健康になっていることを思えば、同い年のロナルドもまだまだ元気で歌い続けられるはずで、心配など余計なお世話だったか。

オハイオ州シンシナティ出身のアイズレー・ブラザーズの出発点は、ご多分にもれずゴスペルのファミリー・ヴォーカル・グループだが、世俗音楽に照準を合わせ、57年にNYに拠点を移した。その形態は、大まかにいって、60年代を通しては兄弟3人のヴォーカル・グループ、70年代はそこにギターとベースの弟2人、キーボードの義弟1人が加わった6人組のファミリー・グループだ。ミュージシャンが時代とともにスタイルを変化させるのは当然のことだが、アイズレーズは変化してもその都度、大きなヒットを出し、とくに70年代の全盛期にはファンクとメロウという対照的なスタイルを並行して打ち出しながら、その両方で頂点を極めた。

さらに90年代には、彼らのメロウの名曲“Footsteps In The Dark”をサンプリングしたアイス・キューブの“It Was A Good Day”、同じく“Between The Sheets”をサンプリングしたビギーの“Big Poppa”を筆頭に、再評価の風潮が高まる。ロナルド自身も若いアーティストの作品のゲストとして引く手あまたとなり、その勢いで00年代にはアイズレー・ブラザーズを再始動させ、ミリオン・セラーとなるアルバムを連発するなど、第二次黄金期を築き上げるに至った。

ヒップホップのおかげで90年代に息を吹き返し、新作を出したりツアーを再開したりしたアーティストはたくさんいるが、その多くが懐メロの域を脱しなかったのに対し、ロナルドは時代に沿ったトレンディーなプロダクションとがっぷり組んで第一線に返り咲き、他に類を見ない破格の復活劇を繰り広げた。サンプリング・ネタとしての人気もすっかり定着し、先のケンドリック・ラマーも、“I”ではアイズレーズの73年の大ヒット曲“That Lady”をサンプリングしている。

The Isley Brothers The RCA Victor & T-Neck Album Masters(1959-1983) |

さて、先ごろそのアイズレー・ブラザーズの『The RCA Victor & T-Neck Album Masters(1959-1983)』という、23枚組のとんでもないボックスが発売された。タイトルからもわかるとおり、59〜83年にRCAとTネックから発表された全23枚(2枚組があるので全22作)を網羅したボックスで、50ページにおよぶカラー・ブックレットと、初回版には限定特典として解説の邦訳も付いている。RCAとTネックの間の60〜69年に発表されたアルバム、そして再評価で改めて人気が高まった90年代半ば以降を含め、Tネック後に出したアルバムは対象外なので、全盛期を含むTネック期69〜83年の全21作22枚に、RCAからの59年に出た『Shout!』が付いている、と言った方が実態に即しているだろうか。以下、本ボックスに収録されたアルバムを1枚ずつひもときながら、アイズレーズの足跡を辿ってみよう。

まずは初アルバムの『Shout!』。これはRCAからのセカンド・シングルだったタイトル曲がヒットして、それを軸に組まれた59年のアルバムだ。兄弟3人の作となる“Shout!”は、チャート・アクションこそ地味だったがロング・ヒットとなって、最終的にはミリオン・セラーに達したらしい。ここでの彼らは、いくらか節度のあるコントゥアーズと言いたくなるくらい、実にエネルギッシュなドゥーワップ・グループで、それは3人が飛び跳ねるジャケットにもよく表れている。シンプルな作りの陽気なドゥーワップに交じって、トラディショナルの“When The Saints Go Marching In”、R&Rの“Rock Around The Clock”なども歌っており、街角からそのままやってきたような活きの良さだが、それもそのはず、この年、一番年長のオーケリーでも22歳、ロナルドはまだ18歳だ。

まずは初アルバムの『Shout!』。これはRCAからのセカンド・シングルだったタイトル曲がヒットして、それを軸に組まれた59年のアルバムだ。兄弟3人の作となる“Shout!”は、チャート・アクションこそ地味だったがロング・ヒットとなって、最終的にはミリオン・セラーに達したらしい。ここでの彼らは、いくらか節度のあるコントゥアーズと言いたくなるくらい、実にエネルギッシュなドゥーワップ・グループで、それは3人が飛び跳ねるジャケットにもよく表れている。シンプルな作りの陽気なドゥーワップに交じって、トラディショナルの“When The Saints Go Marching In”、R&Rの“Rock Around The Clock”なども歌っており、街角からそのままやってきたような活きの良さだが、それもそのはず、この年、一番年長のオーケリーでも22歳、ロナルドはまだ18歳だ。

だがヒットはこれ1曲にとどまって、この後は前記のとおり、本ボックスには収録されていない10年間が挟まり、アイズレーズはいくつものレーベルを渡り歩く。その過程で、ワンド在籍時の62年には“Twist & Shout”が大ヒットし、翌年にはビートルズがカヴァーするに至った。

また64年には、友人の紹介で故郷シアトルから出てきたばかりのジミ・ヘンドリックスに出会い、自宅に居候させて活動を共にするようになる。この頃の録音は、当時、彼らが住んでいたニュージャージ州ティーネックに立ち上げたレーベルのTネック、そしてアトランティックから、シングル4枚がリリースされているが、全く話題にならなかった。

ジミが65年にUKに渡ったため共演は短期に終わったが、アイズレーズは翌66年、当時、飛ぶ鳥を落とす勢いだったタムラ・モータウンとの契約を得て、最初のシングル“This Old Heart Of Mine”を大ヒットさせた。この曲を収録した66年の同名アルバムが手元にあるが、スプリームスの“Stop! In The Name Of Love”や“I Hear A Symphony”、マーサ&ザ・ヴァンデラスの“No Where To Run”などのカヴァーを含め、ここではホランド/ドジャー/ホランドによるモータウン・サウンドをバックに歌うアイズレーズという、彼らの歴史の中ではある種、異色な姿が確認できる。そしてよくも悪くも制作体制が完全にコントロールされたモータウンを3年ほどで離れると、アイズレーズはTネックを本格始動させて、すべてを自分たちで管理する活動形態に移行する。

セルフ・プロデュース体制を手に入れたアイズレーズは、69年には勢い余って3作も発表している。スーツ着用が基本だったそれまでの面影が残って髪型はきちんとしているが、衣装はぐっとサイケに決めた姿がジャケットに収められた『It's Our Thing』には、モータウンの軽快なポップスとはひと味違う、深みのあるソウルが詰まっている。

中でも実質的にタイトル曲であるファンキーな“It's Your Thing”はR&Bチャートで1位、ポップ・チャートでも2位の大ヒットとなった。これを受けて、ついこの間まで、モータウンのアーティストのカヴァーを歌わされていたアイズレーズの曲を、ジャクソン5やテンプテーションズがすかさずカヴァーするという逆転現象も起こり、アイズレーズにとってはさぞ痛快だったことだろう。

またファンク色が一気に表面化しているのもこのアルバムの特徴だが、それはこの頃のJBのファンクやテンプテーションズのサイケなファンキー路線などを考えると腑に落ちる。とくに“Give The Women What They Want”は、JBの影響がストレートに表れたファンクだ。なお後にギターに転向する弟のアーニーが、このアルバムにはベースで参加している。

続く『The Brothers: Isley』からは、“It's Your Thing”のテンポを落としてヘヴィーにしたような“I Turned On You”がヒット。全体的にも前作よりヘヴィーな感触を増すとともに、サイケ色も加わっており、この頃、デトロイトではファンカデリックがレコード・デビューしていたことに思いを馳せる。

続く『The Brothers: Isley』からは、“It's Your Thing”のテンポを落としてヘヴィーにしたような“I Turned On You”がヒット。全体的にも前作よりヘヴィーな感触を増すとともに、サイケ色も加わっており、この頃、デトロイトではファンカデリックがレコード・デビューしていたことに思いを馳せる。

その一方では、ルドルフの真摯なリード・ヴォーカルに、ロナルドの激しいバック・アップ・ヴォーカルが絡むスロー“I Got To Get Myself Together”もあるし、ロナルドの“Get Down Off Of The Train”での男臭い熱唱や、“Holdin' On”での部分的なシルキー・ヴォイス使いも聴きものだ。そしてこのアルバムでは、アーニーはドラムスとベース、もうひとつ下の弟のマーヴィンがベースで参加した。

69年の3作目は、アナログでは2枚組だったライヴ盤『The Isley Brothers Live At Yankee Stadium』。この年の6月、アイズレーズは「若くてクリエイティヴなアーティスト」を集めた大規模なコンサートを開催し、そのドキュメンタリー映画『It's Your Thing』を製作するという大仕事をやってのけた。本作はその音源版で、アイズレーズに加え、ゴスペルのエドウィン・ホーキンス・シンガーズにブルックリン・ブリッジ、Tネックで売り出し中だった女性シンガーのジュディ・ホワイト(本ボックスでもボーナス・トラックで何枚かのシングルを聴くことができる)、そしてファイヴ・ステアステップスらのパフォーマンスが収められている。アイズレーズの演目は“Shout!”と“It's Your Thing”を含む4曲だけだが、アーニーはドラムス、マーヴィンもベースで参加し、喉を枯らして熱唱するロナルドをはじめ、当時の若いエネルギーと熱気あふれるパフォーマンスの一端を垣間見ることができる。

69年の3作目は、アナログでは2枚組だったライヴ盤『The Isley Brothers Live At Yankee Stadium』。この年の6月、アイズレーズは「若くてクリエイティヴなアーティスト」を集めた大規模なコンサートを開催し、そのドキュメンタリー映画『It's Your Thing』を製作するという大仕事をやってのけた。本作はその音源版で、アイズレーズに加え、ゴスペルのエドウィン・ホーキンス・シンガーズにブルックリン・ブリッジ、Tネックで売り出し中だった女性シンガーのジュディ・ホワイト(本ボックスでもボーナス・トラックで何枚かのシングルを聴くことができる)、そしてファイヴ・ステアステップスらのパフォーマンスが収められている。アイズレーズの演目は“Shout!”と“It's Your Thing”を含む4曲だけだが、アーニーはドラムス、マーヴィンもベースで参加し、喉を枯らして熱唱するロナルドをはじめ、当時の若いエネルギーと熱気あふれるパフォーマンスの一端を垣間見ることができる。

1年に3作発表しても、乗りに乗っているアイズレーズは休むことを知らず、翌70年には『Get Into Something』を発表。ここからはアーニー(ds, g)、マーヴィン(b)、義弟(ラドルフの妻の末の弟)のクリス・ジャスパー(p)が全面参加するようになる。ホーン・セクションもストリングスも使った壮大な長尺ファンク・ロックの冒頭の2曲が耳を引くが、前年にアイザック・ヘイズが『Hot Buttered Soul』を発表していることを考えると、この流れも順当だ。そしてこの2曲はバーナード・パーディーとアーニーによるツイン・ドラムも聴きもの。全体的にはギターの役割が大きくなってサイケ色を増したのに伴い、ロナルドの歌にもナスティかつダーティーな味わいが加わっている。なおラストの“Bless Your Heart”は、どこから見ても“It's Your Thing”の別ヴァージョンとしか思えない。

1年に3作発表しても、乗りに乗っているアイズレーズは休むことを知らず、翌70年には『Get Into Something』を発表。ここからはアーニー(ds, g)、マーヴィン(b)、義弟(ラドルフの妻の末の弟)のクリス・ジャスパー(p)が全面参加するようになる。ホーン・セクションもストリングスも使った壮大な長尺ファンク・ロックの冒頭の2曲が耳を引くが、前年にアイザック・ヘイズが『Hot Buttered Soul』を発表していることを考えると、この流れも順当だ。そしてこの2曲はバーナード・パーディーとアーニーによるツイン・ドラムも聴きもの。全体的にはギターの役割が大きくなってサイケ色を増したのに伴い、ロナルドの歌にもナスティかつダーティーな味わいが加わっている。なおラストの“Bless Your Heart”は、どこから見ても“It's Your Thing”の別ヴァージョンとしか思えない。

次の『In The Beginning… The Isley Brothers & Jimi Hendrix』は、一旦、時系列から外れるが貴重なアルバムだ。前記したとおり、64〜65年に録音され、設立したばかりのTネックから1枚、アトランティックから3枚リリースされたシングルの両面全8曲入りのアルバムだが、そのうちの6曲に、当時21〜22歳のジミが参加しているのだ。アトランティックとの権利関係の契約が満了して、アイズレーズの手に権利が戻ったため、やっとリリースできたそうだが、ジミの死の翌71年の発表なので、彼らなりの追悼盤でもあったのだろう。まだワウワウもファズも使ってないが、すでにジミは唯一無二のスタイルを確立しているばかりか、後の十八番のひとつとなる夢の世界のように美しいスローの萌芽も現れている。ここにはジミが歌った曲はないが、1曲目の“Move Over And Let Me Dance”は、ロナルドが明らかにジミの唱法をまねて歌っており、ブーツィー・コリンズの歌が、ジミのものまねから生まれたことが思い出された。なお当時のジミとの生活が、まだ12〜13歳だったアーニーに及ぼした強烈な影響は、後のアーニーのギター・プレイにくっきりと表れることになる。

次の『In The Beginning… The Isley Brothers & Jimi Hendrix』は、一旦、時系列から外れるが貴重なアルバムだ。前記したとおり、64〜65年に録音され、設立したばかりのTネックから1枚、アトランティックから3枚リリースされたシングルの両面全8曲入りのアルバムだが、そのうちの6曲に、当時21〜22歳のジミが参加しているのだ。アトランティックとの権利関係の契約が満了して、アイズレーズの手に権利が戻ったため、やっとリリースできたそうだが、ジミの死の翌71年の発表なので、彼らなりの追悼盤でもあったのだろう。まだワウワウもファズも使ってないが、すでにジミは唯一無二のスタイルを確立しているばかりか、後の十八番のひとつとなる夢の世界のように美しいスローの萌芽も現れている。ここにはジミが歌った曲はないが、1曲目の“Move Over And Let Me Dance”は、ロナルドが明らかにジミの唱法をまねて歌っており、ブーツィー・コリンズの歌が、ジミのものまねから生まれたことが思い出された。なお当時のジミとの生活が、まだ12〜13歳だったアーニーに及ぼした強烈な影響は、後のアーニーのギター・プレイにくっきりと表れることになる。

本筋に戻ろう。この後は、R&Bチャートのトップ20ヒットとなったサイケでファンキーな“Warpath”のシングル発表を挟んで、71年に『Givin' It Back』(“Warpath”もボーナス収録されている)が発表された。前作では主にファンク・ロックの流れを突き進んでいたが、今回はカーティス・メイフィールドやマーヴィン・ゲイらによってもたらされたニュー・ソウルの流れを捉えて、ニール・ヤング、ジェイムズ・テイラー、ボブ・ディランなど、男性ミュージシャンのカヴァー集だ。3人揃ってアコースティック・ギターを抱えたジャケットからも想像できるようにアコースティックな作りで、多用されたパーカッションが耳を引く。そしてロナルドは激しいヴォーカルだけでなく、シルキー・ヴォイスで切々と歌う場面も多い。ここからはCSNYのカヴァー“Love The One You're With”がヒットした。

本筋に戻ろう。この後は、R&Bチャートのトップ20ヒットとなったサイケでファンキーな“Warpath”のシングル発表を挟んで、71年に『Givin' It Back』(“Warpath”もボーナス収録されている)が発表された。前作では主にファンク・ロックの流れを突き進んでいたが、今回はカーティス・メイフィールドやマーヴィン・ゲイらによってもたらされたニュー・ソウルの流れを捉えて、ニール・ヤング、ジェイムズ・テイラー、ボブ・ディランなど、男性ミュージシャンのカヴァー集だ。3人揃ってアコースティック・ギターを抱えたジャケットからも想像できるようにアコースティックな作りで、多用されたパーカッションが耳を引く。そしてロナルドは激しいヴォーカルだけでなく、シルキー・ヴォイスで切々と歌う場面も多い。ここからはCSNYのカヴァー“Love The One You're With”がヒットした。

そのヒットに気を良くしたか、続く72年の『Brother, Brother, Brother』も半分はカヴァーで、今度は女性シンガーに照準を合わせ、キャロル・キングのカヴァーが3曲もある。そのうちシングル・カットされた“It's Too Late”は、歌にも演奏にも原曲の名残がほとんどない10分半の長尺版。ロナルドの独自の解釈による歌も含め、すっかり自分たちの曲のような佇まいだ。だが人気が高かったのはオリジナル曲の方で、R&Bチャート3位になった“Pop That Thing”をはじめ3曲がヒットした。またジミの死に思うところがあったのか、アーニーのギター・ソロは堂々として進境著しい。加えてクラシカルの正式な教育を受けているクリスも、全体に華やかさや重厚さなど、様々な彩りをもたらし、その活躍には目を見張る。

そのヒットに気を良くしたか、続く72年の『Brother, Brother, Brother』も半分はカヴァーで、今度は女性シンガーに照準を合わせ、キャロル・キングのカヴァーが3曲もある。そのうちシングル・カットされた“It's Too Late”は、歌にも演奏にも原曲の名残がほとんどない10分半の長尺版。ロナルドの独自の解釈による歌も含め、すっかり自分たちの曲のような佇まいだ。だが人気が高かったのはオリジナル曲の方で、R&Bチャート3位になった“Pop That Thing”をはじめ3曲がヒットした。またジミの死に思うところがあったのか、アーニーのギター・ソロは堂々として進境著しい。加えてクラシカルの正式な教育を受けているクリスも、全体に華やかさや重厚さなど、様々な彩りをもたらし、その活躍には目を見張る。

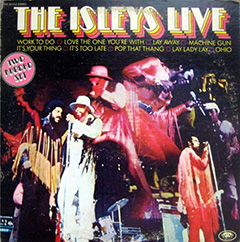

急速に頼もしさを増した弟たちとともに、その勢いをダイレクトに刻んだのが、73年発表の『The Isleys Live』だ。オリジナルはアナログ2枚組で、前2作の収録曲からのセレクトに“It's Your Thing”を加えた曲目は、やはりカヴァーとオリジナルが半々。衣装もすっかりサイケになったヴォーカルのオーケリー、ルドルフ、ロナルド、ギターとベースに弟のアーニーとマーヴィン、キーボードに義弟クリス、このラインナップにドラムスとパーカッションを加えたバンドはとてもまとまりがあり、間もなく始まる絶頂期を予感させる熱い演奏が繰り広げられている。特に“featuring Ernest Isley, Lead Guitar”というクレジットに恥じず、アーニーは各曲で燃え上がるようなソロを聴かせる。ブックレットには、まるでジミのようにバンダナを巻いた頭の後ろにギターを抱える姿が見られるし、すべての曲が終わった後の独演は、もはやジミそのものだ。

急速に頼もしさを増した弟たちとともに、その勢いをダイレクトに刻んだのが、73年発表の『The Isleys Live』だ。オリジナルはアナログ2枚組で、前2作の収録曲からのセレクトに“It's Your Thing”を加えた曲目は、やはりカヴァーとオリジナルが半々。衣装もすっかりサイケになったヴォーカルのオーケリー、ルドルフ、ロナルド、ギターとベースに弟のアーニーとマーヴィン、キーボードに義弟クリス、このラインナップにドラムスとパーカッションを加えたバンドはとてもまとまりがあり、間もなく始まる絶頂期を予感させる熱い演奏が繰り広げられている。特に“featuring Ernest Isley, Lead Guitar”というクレジットに恥じず、アーニーは各曲で燃え上がるようなソロを聴かせる。ブックレットには、まるでジミのようにバンダナを巻いた頭の後ろにギターを抱える姿が見られるし、すべての曲が終わった後の独演は、もはやジミそのものだ。

この後、アイズレーズは年長の兄3人のヴォーカル隊に、弟と義弟の3人が正式に加わったバンド体制となり、73年の『3+3』は、ジャケットにも6人が揃って写った記念すべき第一弾アルバムだ。半分ほどはジェイムス・テイラー、ドゥービー・ブラザーズなどのカヴァーでフォーキーな路線を残すが、その中で、ヴォーカル・グループ時代の64年にシングル発売したオリジナル曲“Who's That Lady”の新装版“That Lady”は、パーカッションとアーニーの唸るギターが映える、ファンキーさとメロウさを兼ね備えた名曲で、R&B/ポップ両チャートのトップ10に入り、69年の“It's Your Thing”以来の大ヒットとなった。クラヴィネットを交えたクリスの演奏の鮮烈な彩りも加わって、アイズレーズは明らかにパワーアップしており、他にもスライ&ザ・ファミリー・ストーンのリズム・パターンを流用した“What It Comes Down To”、シールズ&クロフツの曲を極上のメロウにリメイクした“Summer Breeze”がヒットし、アルバムはR&B/ポップの両チャートで初めてトップ10入りを果たした。なお余談ながら、“If You Were There”は、シュガーベイブ/山下達郎の「ダウン・タウン」の下敷きになった曲だ。

この後、アイズレーズは年長の兄3人のヴォーカル隊に、弟と義弟の3人が正式に加わったバンド体制となり、73年の『3+3』は、ジャケットにも6人が揃って写った記念すべき第一弾アルバムだ。半分ほどはジェイムス・テイラー、ドゥービー・ブラザーズなどのカヴァーでフォーキーな路線を残すが、その中で、ヴォーカル・グループ時代の64年にシングル発売したオリジナル曲“Who's That Lady”の新装版“That Lady”は、パーカッションとアーニーの唸るギターが映える、ファンキーさとメロウさを兼ね備えた名曲で、R&B/ポップ両チャートのトップ10に入り、69年の“It's Your Thing”以来の大ヒットとなった。クラヴィネットを交えたクリスの演奏の鮮烈な彩りも加わって、アイズレーズは明らかにパワーアップしており、他にもスライ&ザ・ファミリー・ストーンのリズム・パターンを流用した“What It Comes Down To”、シールズ&クロフツの曲を極上のメロウにリメイクした“Summer Breeze”がヒットし、アルバムはR&B/ポップの両チャートで初めてトップ10入りを果たした。なお余談ながら、“If You Were There”は、シュガーベイブ/山下達郎の「ダウン・タウン」の下敷きになった曲だ。

続く74年の『Live It Up』は、タイトル曲を筆頭とする激しいファンク、Tネック期では最後のカヴァー曲となるトッド・ラングレンの“Hello, It's Me”を含むメロウを二本柱とした方向性が示され、絶頂期の音楽性の基盤が固まった手応えが感じられる1枚だ。ファンクとメロウのいずれでも、アーニーとクリスが力強さ、美しさの両面を膨らませて強化し、大いに貢献しており、中でもクラヴィネット、モーグと、順次、新しい機材を導入してきたクリスが持ち込んだアープ・シンセの美しく繊細な音色は、以後のアイズレーズには欠かせないトレードマークのひとつとなる。

続く74年の『Live It Up』は、タイトル曲を筆頭とする激しいファンク、Tネック期では最後のカヴァー曲となるトッド・ラングレンの“Hello, It's Me”を含むメロウを二本柱とした方向性が示され、絶頂期の音楽性の基盤が固まった手応えが感じられる1枚だ。ファンクとメロウのいずれでも、アーニーとクリスが力強さ、美しさの両面を膨らませて強化し、大いに貢献しており、中でもクラヴィネット、モーグと、順次、新しい機材を導入してきたクリスが持ち込んだアープ・シンセの美しく繊細な音色は、以後のアイズレーズには欠かせないトレードマークのひとつとなる。

そしてアーニーがドラムスを兼任し、名実ともに3+3の6人だけの録音体制となった翌75年の『The Heat Is On』は、弟たちが曲作りにも力を発揮してカヴァー曲を排し、ついにR&B/ポップの両アルバム・チャートを制覇した。後にパブリック・エネミーが同名曲を出す“Fight The Power”では、“Bullshit is going down”というストレートかつ強烈なメッセージを発信されているのに驚く。作詞をしたアーニーは“nonsense”と書いたのだが、それでは生易しいと感じたロナルドが、録音時に急遽“bullshit”に変えて歌ったとのことだ。初めてかどうかはわからないが、この時期に“bullshit”という言葉が歌詞で歌われるのは異例。そしてそのロナルドの本気がみなぎる歌を、クリスのクラヴィネットのバッキングが熱く盛り上げている。この曲を含めアナログ盤のA面にあたる前半はファンク、B面にあたる後半には、後年サンプリングで大人気となる“For The Love Of You”をはじめとするメロウが収録されており、クリスのアープ・シンセの格調高く甘い音色が加わったメロウは、とろけるような威力を身につけた。なおボーナス収録されている“Fight The Power”のラジオ・エディットでは、やはり“bullshit”にピー音がかぶせられている。

そしてアーニーがドラムスを兼任し、名実ともに3+3の6人だけの録音体制となった翌75年の『The Heat Is On』は、弟たちが曲作りにも力を発揮してカヴァー曲を排し、ついにR&B/ポップの両アルバム・チャートを制覇した。後にパブリック・エネミーが同名曲を出す“Fight The Power”では、“Bullshit is going down”というストレートかつ強烈なメッセージを発信されているのに驚く。作詞をしたアーニーは“nonsense”と書いたのだが、それでは生易しいと感じたロナルドが、録音時に急遽“bullshit”に変えて歌ったとのことだ。初めてかどうかはわからないが、この時期に“bullshit”という言葉が歌詞で歌われるのは異例。そしてそのロナルドの本気がみなぎる歌を、クリスのクラヴィネットのバッキングが熱く盛り上げている。この曲を含めアナログ盤のA面にあたる前半はファンク、B面にあたる後半には、後年サンプリングで大人気となる“For The Love Of You”をはじめとするメロウが収録されており、クリスのアープ・シンセの格調高く甘い音色が加わったメロウは、とろけるような威力を身につけた。なおボーナス収録されている“Fight The Power”のラジオ・エディットでは、やはり“bullshit”にピー音がかぶせられている。

翌76年の『Harvest For The World』は、クリスのピアノを軸とした壮大な前奏曲で始まる。前作と比べるとファンクの比重は抑え気味で、ヒットしたのも、アーニーのギターともどもスムースな疾走感で駆け抜ける“Who Loves You Better”と、フォーキーなメッセージ・ソングのタイトル曲だ。だがクリスのクラヴィネットによる同じフレーズの繰り返しのバッキングが高揚感を煽る“People Of The Today”や“You Still Feel The Need”など、ヘヴィーなファンクも健在で、この辺りはスティーヴィー・ワンダーの「迷信」や「回想」などの作風がベースになっていそうだ。そしてまどろみを誘う“(At Your Best) You Are Love”をはじめとするメロウともども、音の幅をどんどん広げるクリスの手腕が随所に活かされている。

翌76年の『Harvest For The World』は、クリスのピアノを軸とした壮大な前奏曲で始まる。前作と比べるとファンクの比重は抑え気味で、ヒットしたのも、アーニーのギターともどもスムースな疾走感で駆け抜ける“Who Loves You Better”と、フォーキーなメッセージ・ソングのタイトル曲だ。だがクリスのクラヴィネットによる同じフレーズの繰り返しのバッキングが高揚感を煽る“People Of The Today”や“You Still Feel The Need”など、ヘヴィーなファンクも健在で、この辺りはスティーヴィー・ワンダーの「迷信」や「回想」などの作風がベースになっていそうだ。そしてまどろみを誘う“(At Your Best) You Are Love”をはじめとするメロウともども、音の幅をどんどん広げるクリスの手腕が随所に活かされている。

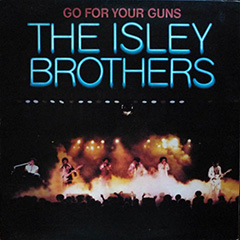

続く77年の『Go For Your Guns』ではファンクが盛り返す。ヒットした“The Pride”はEW&Fを意識したようなファンクで、マーヴィンが拙いスラップ・ベースで頑張っているのが愛おしい。もう1曲のファンク“Tell Me When You Need It Again”は、久々に外部のメンバーがアディショナル・キーボードとベースで参加しており、マーヴィンにはまだ無理そうなこなれたスラップなどを加味。またファンク・ロックの“Climbin' Up The Ladder”は、ファンカデリックの“Alice In My Fantasies”が下敷きになっているのは明らかで、アーニーのギター・ソロも、ジミとファンカデリックのエディ・ヘイゼルが混ざり合ったイメージだ。もっともエディもジミの大ファンだったので、3人のプレイにはもともと共通点が多いのだが。一方のメロウも名曲が揃い、特に“Footsteps In The Dark”と“Voyage To Atlantis”の2曲は、神秘的なメロウという新境地を切り開いた。今になって思うと、アイズレーズはドリーム・ポップの先駆者でもあったのかもしれない。

続く77年の『Go For Your Guns』ではファンクが盛り返す。ヒットした“The Pride”はEW&Fを意識したようなファンクで、マーヴィンが拙いスラップ・ベースで頑張っているのが愛おしい。もう1曲のファンク“Tell Me When You Need It Again”は、久々に外部のメンバーがアディショナル・キーボードとベースで参加しており、マーヴィンにはまだ無理そうなこなれたスラップなどを加味。またファンク・ロックの“Climbin' Up The Ladder”は、ファンカデリックの“Alice In My Fantasies”が下敷きになっているのは明らかで、アーニーのギター・ソロも、ジミとファンカデリックのエディ・ヘイゼルが混ざり合ったイメージだ。もっともエディもジミの大ファンだったので、3人のプレイにはもともと共通点が多いのだが。一方のメロウも名曲が揃い、特に“Footsteps In The Dark”と“Voyage To Atlantis”の2曲は、神秘的なメロウという新境地を切り開いた。今になって思うと、アイズレーズはドリーム・ポップの先駆者でもあったのかもしれない。

再度6人体制に戻した78年の『Showdown』も、ファンクとメロウのバランスが取れたアルバムで、前者は“Take Me To The Next Phase”、後者は“Groove With You”という名曲を生んだ。この2曲を聴くだけでも、ロナルド、ひいてはアイズレーズの、ファンクでの力強さとメロウでの繊細さ、その対照的な両者を極めた高い表現力を実感できるだろう。また、多数のカヴァー曲に取り組んでいた頃から一貫して、他者のいいところを自分たちの流儀にあてはめて取り込むことに長けていたアイズレーズだが、この頃は、当時のファンク・バンドが当然のように使っていたホーン・セクションやストリングスを、何故か取り入れていない。アーニーが“Groove With You”のドラムスでハイハットを入れていないことに言及しながら、アイズレーズの場合は「あるものがないところが特徴」と語っているが、その言葉は核心をついている。歌3人、楽器3人でできることに敢えてこだわり、その結果、音数の少ない組み立てでオリジナリティが確立されているのだ。ただアーニーの言葉には、ひと言付け加えて、「あるものがないが、足りないものは何もない」とさせてもらいたい。

再度6人体制に戻した78年の『Showdown』も、ファンクとメロウのバランスが取れたアルバムで、前者は“Take Me To The Next Phase”、後者は“Groove With You”という名曲を生んだ。この2曲を聴くだけでも、ロナルド、ひいてはアイズレーズの、ファンクでの力強さとメロウでの繊細さ、その対照的な両者を極めた高い表現力を実感できるだろう。また、多数のカヴァー曲に取り組んでいた頃から一貫して、他者のいいところを自分たちの流儀にあてはめて取り込むことに長けていたアイズレーズだが、この頃は、当時のファンク・バンドが当然のように使っていたホーン・セクションやストリングスを、何故か取り入れていない。アーニーが“Groove With You”のドラムスでハイハットを入れていないことに言及しながら、アイズレーズの場合は「あるものがないところが特徴」と語っているが、その言葉は核心をついている。歌3人、楽器3人でできることに敢えてこだわり、その結果、音数の少ない組み立てでオリジナリティが確立されているのだ。ただアーニーの言葉には、ひと言付け加えて、「あるものがないが、足りないものは何もない」とさせてもらいたい。

こうしてアイズレーズは自分たちの流儀で、『Live It Up』からの5作を連続してR&Bのアルバム・チャート1位にし、そのうちの4作はポップ・チャートでもトップ10に送り込んだ。この勢いに乗って、79年の『Winner Takes All』は2枚組と大きく出た。1枚目はファンク主体、2枚目はメロウ主体で、細かいところでは、クリスがペンペンした特徴的な音のアレンビックのベースを弾くなどの新しい試みや、フレーズの幅を広げたアーニーのギターの成長といった部分的な変化はあるが、大筋ではこれまでのアルバムの拡大版だ。となると若干の冗長さを免れず、セールス的には後退。そうはいってもアルバムはR&Bチャートで3位、ポップ・チャートで14位だし、3曲のシングルのうち、ファンクの“I Wanna Be With You”はR&Bチャートで1位になっているので、セールスの後退の主な要因は2枚組の高価格だったのだろう。だがディスコの隆盛やエレクトロの発展によって、セルフ・コンテインド・バンドによるファンクの時代の終焉が徐々に近づいていた、という背景も、じわじわと影響を及ぼし始めていたのかもしれない。

こうしてアイズレーズは自分たちの流儀で、『Live It Up』からの5作を連続してR&Bのアルバム・チャート1位にし、そのうちの4作はポップ・チャートでもトップ10に送り込んだ。この勢いに乗って、79年の『Winner Takes All』は2枚組と大きく出た。1枚目はファンク主体、2枚目はメロウ主体で、細かいところでは、クリスがペンペンした特徴的な音のアレンビックのベースを弾くなどの新しい試みや、フレーズの幅を広げたアーニーのギターの成長といった部分的な変化はあるが、大筋ではこれまでのアルバムの拡大版だ。となると若干の冗長さを免れず、セールス的には後退。そうはいってもアルバムはR&Bチャートで3位、ポップ・チャートで14位だし、3曲のシングルのうち、ファンクの“I Wanna Be With You”はR&Bチャートで1位になっているので、セールスの後退の主な要因は2枚組の高価格だったのだろう。だがディスコの隆盛やエレクトロの発展によって、セルフ・コンテインド・バンドによるファンクの時代の終焉が徐々に近づいていた、という背景も、じわじわと影響を及ぼし始めていたのかもしれない。

いずれにせよ次作、80年の『Go All The Way』は1枚組に戻し、ファンクとメロウをほぼ交互に収録。さらにこれまで先行シングルはファンクと決まっていたが、今回はメロウの“Don't Say Goodnight”を選択した。この曲が“It's Your Thing”以来のR&Bチャート連続4週1位となり、その人気に引っ張られて、アルバムもこれまでで最高のR&Bチャート連続5週1位を記録、前作でのつまづきを帳消しにした。メロウを前面に出した背景には、AORやクワイエット・ストーム人気の高まりがあるのだろうが、骨太のファンクも、とろけるようなメロウも、どちらも独自の流儀で超一流のレベルに高めていたアイズレーズだからこそのなせる業だ。

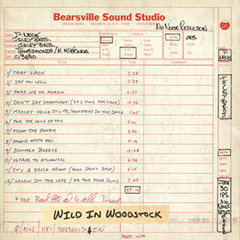

このタイミングで、これまでのヒット曲をライヴ用のアレンジでスタジオ録音した擬似ライヴを2枚組で出したいと考え、アイズレーズはドラマーとパーカッション奏者を迎えて『Wild In Woodstock: The Isley Brothers Live At Bearsville Sound Studio 1980』をレコーディングした。しかしこのアルバムは配給元のCBSから発売を却下されてお蔵入りとなったため、これまでに5曲を除いてボーナス・トラックなどでバラけて発表されてきたが、完全な形で陽の目を見たのは今回が初めてだ。そもそも何故スタジオ録音の擬似ライヴを録りたかったかというと、実際のライヴでは機材の不調や故障、ノイズといった不測の事態が起こりがちだし、一概に悪いこととは言えないが、勢い余って演奏が荒れることもある。そうした可能性を排除した状態で、ベストの演奏を残したかったようだ。冒頭の“That Lady”を聴くだけでも、バンドの力量がオリジナル録音当時とは比べ物にならないほど上がっているのがわかるだけに、彼らがそうした思いを強く持ったことには何の不思議もない。余談ながら、Pファンクも77年のアース・ツアーのリハーサル風景を収めたアルバム『Mothership Connection Newberg Session』を95年に発表しているが、観客のいない空間で、ある程度の冷静さと緊張感を保ちながら、自分たちの演奏とインタラクションの力だけで熱くなるパフォーマンス特有の雰囲気が、私は結構好きだ。人前で披露するためではなく、自分たちで最高の演奏を目指して一丸となって楽しむ、そんな心持ちの演奏の魅力だろうか。だからこのアルバムも、私は大好きだ。

このタイミングで、これまでのヒット曲をライヴ用のアレンジでスタジオ録音した擬似ライヴを2枚組で出したいと考え、アイズレーズはドラマーとパーカッション奏者を迎えて『Wild In Woodstock: The Isley Brothers Live At Bearsville Sound Studio 1980』をレコーディングした。しかしこのアルバムは配給元のCBSから発売を却下されてお蔵入りとなったため、これまでに5曲を除いてボーナス・トラックなどでバラけて発表されてきたが、完全な形で陽の目を見たのは今回が初めてだ。そもそも何故スタジオ録音の擬似ライヴを録りたかったかというと、実際のライヴでは機材の不調や故障、ノイズといった不測の事態が起こりがちだし、一概に悪いこととは言えないが、勢い余って演奏が荒れることもある。そうした可能性を排除した状態で、ベストの演奏を残したかったようだ。冒頭の“That Lady”を聴くだけでも、バンドの力量がオリジナル録音当時とは比べ物にならないほど上がっているのがわかるだけに、彼らがそうした思いを強く持ったことには何の不思議もない。余談ながら、Pファンクも77年のアース・ツアーのリハーサル風景を収めたアルバム『Mothership Connection Newberg Session』を95年に発表しているが、観客のいない空間で、ある程度の冷静さと緊張感を保ちながら、自分たちの演奏とインタラクションの力だけで熱くなるパフォーマンス特有の雰囲気が、私は結構好きだ。人前で披露するためではなく、自分たちで最高の演奏を目指して一丸となって楽しむ、そんな心持ちの演奏の魅力だろうか。だからこのアルバムも、私は大好きだ。

お蔵入りでつまずいたか、純然たる新作としては2年ぶりとなった82年の『Glandslum』には、時代の変化が明確に感じ取れる。以前のアイレーズは、先行シングルをファンクにするだけでなく、アルバムの1曲目にはファンクを配するのが通例となっていたが、今回は静謐なハープの音で幕を開けるスローが冒頭に配されている。ここに至るまでの80、81年には何枚かのシングルを発売しており、80年末に出したファンクの“Who Said?”がR&Bチャートで20位どまりだったことも手伝って、メロウを主軸とする方針を定めたのだろう。実際にこのアルバムの中でゴリゴリのファンクは、この“Who Said?”のみで、それもアルバムの最後の曲としての収録になった。結局、本作から大きなヒットは出なかったが、そのわりにアルバムはR&Bチャートで3位と健闘している。

お蔵入りでつまずいたか、純然たる新作としては2年ぶりとなった82年の『Glandslum』には、時代の変化が明確に感じ取れる。以前のアイレーズは、先行シングルをファンクにするだけでなく、アルバムの1曲目にはファンクを配するのが通例となっていたが、今回は静謐なハープの音で幕を開けるスローが冒頭に配されている。ここに至るまでの80、81年には何枚かのシングルを発売しており、80年末に出したファンクの“Who Said?”がR&Bチャートで20位どまりだったことも手伝って、メロウを主軸とする方針を定めたのだろう。実際にこのアルバムの中でゴリゴリのファンクは、この“Who Said?”のみで、それもアルバムの最後の曲としての収録になった。結局、本作から大きなヒットは出なかったが、そのわりにアルバムはR&Bチャートで3位と健闘している。

その流れを引き継いで、同年、発表された『Inside You』からは、ジャケットこそ勇ましいが生粋のファンクは姿を消し、アップ・テンポはファンクというよりもディスコ寄りのダンス・チューンとなって、ロナルドもファルセットで歌う場面が多くなっている。そしてスローではクリスのアレンジによるストリングスが全面的に導入され、アルバム全体のイメージがメロウに大きくシフト。またクリスは“First Love”のコーラスをひとりで担うなど、歌にも意欲を見せて、より積極的に関わっている。統一感のある流麗なアルバムだが、ヒットはタイトル曲がR&Bチャート10位となったのが最高で、残念ながらセールスは思わしくなかった。

その流れを引き継いで、同年、発表された『Inside You』からは、ジャケットこそ勇ましいが生粋のファンクは姿を消し、アップ・テンポはファンクというよりもディスコ寄りのダンス・チューンとなって、ロナルドもファルセットで歌う場面が多くなっている。そしてスローではクリスのアレンジによるストリングスが全面的に導入され、アルバム全体のイメージがメロウに大きくシフト。またクリスは“First Love”のコーラスをひとりで担うなど、歌にも意欲を見せて、より積極的に関わっている。統一感のある流麗なアルバムだが、ヒットはタイトル曲がR&Bチャート10位となったのが最高で、残念ながらセールスは思わしくなかった。

そのためか翌82年の『The Real Deal』では、ファンクをエレクトロに衣替えして復活させ、以前のようにメロウとほぼ半々の構成となった。カジノを舞台にしたジャケットも、これまでになくアーバンぽさが漂っており、時代に沿ったイメージの演出に心を砕いた跡が見受けられる。繊細な情感をたたえて美しさを増したアーニーのギターと、ロナルドのシルキー・ヴォイスの饗宴“All In My Lover's Eye”、アーニーが遠慮無く弾きまくる渋いブルース“Under The Influence”などの名曲/名演もあるが、エレクトロ・ファンクのタイトル曲がそこそこヒットしたのみ。時代の変化の中で、ちょっとした不調の連鎖に苛まれるアイズレーズであった。

そのためか翌82年の『The Real Deal』では、ファンクをエレクトロに衣替えして復活させ、以前のようにメロウとほぼ半々の構成となった。カジノを舞台にしたジャケットも、これまでになくアーバンぽさが漂っており、時代に沿ったイメージの演出に心を砕いた跡が見受けられる。繊細な情感をたたえて美しさを増したアーニーのギターと、ロナルドのシルキー・ヴォイスの饗宴“All In My Lover's Eye”、アーニーが遠慮無く弾きまくる渋いブルース“Under The Influence”などの名曲/名演もあるが、エレクトロ・ファンクのタイトル曲がそこそこヒットしたのみ。時代の変化の中で、ちょっとした不調の連鎖に苛まれるアイズレーズであった。

そしてTネックからの最終作となる83年のアルバム『Between The Sheets』のジャケットは、真紅の薔薇に寄り添うようなサーモンピンクのシーツ。どちらかといえば無骨なメンバーの姿は裏ジャケットに隠された。音を聴くまでもなく、アーバン&メロウに照準を定めたことが察せられ、実際に本作からは、今でもメロウの名曲として聴き継がれるタイトル曲と、“Choosey Lover”の2曲がトップ10ヒットとなった。甘美な香りを放つサウンド・プロダクションにはクリスの貢献が大きく、ロナルドのシルキー・ヴォイスにはさらに磨きが掛かってトロトロである。そうした中にあって、胸を強烈に揺さぶるメッセージ・ソングの“Ballad For The Fallen Soldiers”は、決してメロウなだけではないアイズレーズの骨太の一面を表わした、面目躍如たる1曲だ。そしてアルバムは久々にR&Bチャートの1位となり、アイズレーズはTネックでの有終の美を飾った。

そしてTネックからの最終作となる83年のアルバム『Between The Sheets』のジャケットは、真紅の薔薇に寄り添うようなサーモンピンクのシーツ。どちらかといえば無骨なメンバーの姿は裏ジャケットに隠された。音を聴くまでもなく、アーバン&メロウに照準を定めたことが察せられ、実際に本作からは、今でもメロウの名曲として聴き継がれるタイトル曲と、“Choosey Lover”の2曲がトップ10ヒットとなった。甘美な香りを放つサウンド・プロダクションにはクリスの貢献が大きく、ロナルドのシルキー・ヴォイスにはさらに磨きが掛かってトロトロである。そうした中にあって、胸を強烈に揺さぶるメッセージ・ソングの“Ballad For The Fallen Soldiers”は、決してメロウなだけではないアイズレーズの骨太の一面を表わした、面目躍如たる1曲だ。そしてアルバムは久々にR&Bチャートの1位となり、アイズレーズはTネックでの有終の美を飾った。

本ボックスに収録されたアルバムはこれで全部だ。残念なことに、85年には、ヴォーカル隊の3人によるアイズレー・ブラザーズと、バンドの3人によるアイズレー=ジャスパー=アイズレーに分裂し、それぞれの道を歩み始めることになる。だが86年には長兄のオーケリーが他界、89年にはルドルフが引退して聖職に就いたため、前者で残ったのはロナルドひとり。後者もアルバムを2枚出して88年に解散し、クリスはソロとなり、アーニーも90年に唯一のソロ作『High Wire』を発表、残った4人はバラバラになってしまった。そんなところへやってきたのが先述した再評価の波だ。その波に乗って、ロナルド、アーニー、マーヴィンの3兄弟は再度、結束し、96年にアイズレー・ブラザーズとしての活動を再開。その直後にマーヴィンは持病の糖尿病の悪化で引退を余儀なくされるが、ロナルドとアーニーのふたりはアイズレー・ブラザーズ名義で活動を続けた。

だが、いい時期は長く続かないのが常。ロナルドは脱税の罪で07年からの3年間、まさかの獄中生活を送ることになる。60代後半とそこそこ高齢だし、以前から腎臓を患っているという報道もあったので心配されたが、無事に刑期を務め上げて10年には釈放されたのがせめてもの救いだ。その直後、長い闘病の末、マーヴィンが他界するという不幸があったが、ロナルドは年内に初のソロ名義で新作『Mr. I』を発表。これまでずっと兄弟とともにアイズレー・ブラザーズを名乗ってきたが、デビューから50年以上のキャリアを経て、健在の兄弟も少なくなったところでの初ソロ名義作ということで、若干の寂しさを感じさせるものの、世界はロナルドの元気な復活に湧いた。続く13年の『This Song Is For You』が、現時点でのロナルドの最新作で、近況はこの記事の冒頭に書いたとおりだ。

というわけで、このボックス、もし1枚も持っていなければ完全にお買い得だし、仮に半分近く持っていても一考の余地があるのでは。ライナー邦訳には知らないことがたくさん書いてあったし、時系列に添って1枚ずつ聴き進んでいくのは単純に楽しく、つい盛り上がってこんな長編記事を書いてしまったくらいだ。

Profile

河地依子/Yoriko Kawachi1959年、東京生まれ。82年からフリーライターとして主に米黒人音楽について執筆を始め現在に至る。著書は『P-FUNK』(河出書房新社)、共著は『ブラック・ミュージック入門』(河出書房新社)、『HIP HOP 人名事典』(音楽之友社)、他に寄稿書多数。好きなものはPファンクと猫。

COLUMNS

- Columns

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー - Columns

♯1:レイヴ・カルチャーの思い出 - Columns

12月のジャズ- Jazz in December 2023 - Columns

11月のジャズ- Jazz in November 2023 - 音楽学のホットな異論

第1回目:#Metoo以後のUSポップ・ミュージック - Columns

10月のジャズ- Jazz in October 2023 - Columns

ゲーム音楽研究の第一人者が語る〈Warp〉とワンオートリックス・ポイント・ネヴァー - Columns

〈AMBIENT KYOTO 2023〉現地レポート - Columns

ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー・ディスクガイド- Oneohtrix Point Never disc guide

DOMMUNE

DOMMUNE