MOST READ

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- 『成功したオタク』 -

- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー

- Royel Otis - Pratts & Pain | ロイエル・オーティス

Home > Columns > イディオムとイディオット(語法と愚者)- ──ある即興演奏のコンサートについての11のパラグラフ

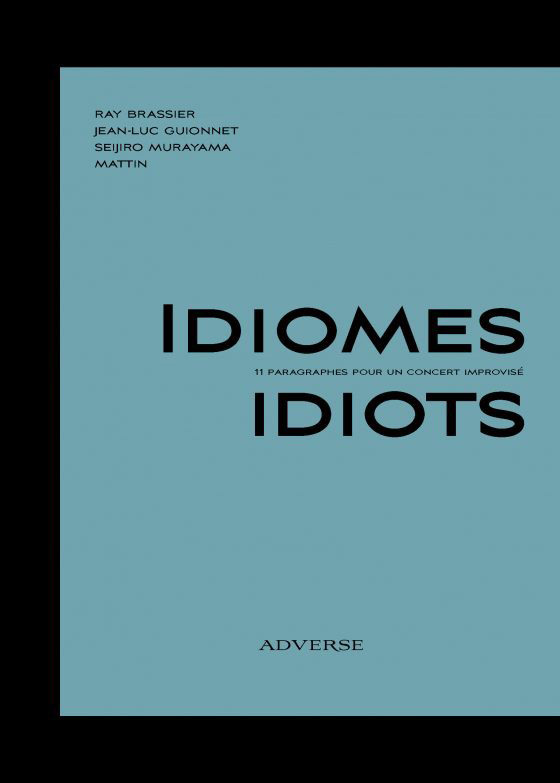

イディオムとイディオット(語法と愚者)

──ある即興演奏のコンサートについての11のパラグラフ

文:ジャン=リュック・ギオネ、マッティン、レイ・ブラシエ、村山政二朗 訳:村山政二朗 Jun 12,2020 UP

8 あらゆる音楽はイディオマティックである

「あらゆる音楽はイディオマティックである」という主張は、音楽自体についての断言というよりはむしろ、ある観点を断言するものである。この主張はそれを行なう者については多くを語るが、音楽自体についてはほとんど何も語らない。逆に、「音楽はノン‐イディオマティックに向かい得る」という主張は、音楽の内的原動力がどんなものであり得るかについて多くを語る。人がつくる音楽は努力にかかわらず、どれも常にイディオマティックだと信じるのは、上からの視点、空中からの俯瞰、あるいは、存在する、そして存在しうる全ての音楽について一種の概略的地図のようなものを持っているようなものだ。「あらゆる音楽はイディオマティックである」という主張、これは、演奏し、作曲し、パフォーマンスすることは、その地図に基づき、即座にその不可欠の部分として展開されると考えることだ。これは人はこのような地図を使い、地図の上で演奏すると考えることだ。ノン‐イディオマティックな音楽という考えに自分が馴染むようになっても、そんな地図についての考えは持っていないということにはならない。それは単に、知的活動においてもアーティスティックな実践においても、自己がその地図の場所にいないということ、そしてさらに、我々はそれを素材として考えることができないということを意味するに過ぎない。しかし、そう言うだけでは充分でない。

これはまた別のレベルでは、イディオムと考えられているものは、あらゆる音楽的提案も生み出しうる、影響、模倣、原則などのまとまりにすぎないということも意味しうる。これは歴史という語の最も貧しい意味において、あまりにも歴史的な観点である。人類は我々の知るあらゆる動物のうちで、実際、最も偉大な模倣者であると考えられる。ここから、「あらゆる音楽はいずれにせよイディオマティックであることに変わりない」と主張を進めるのはこの模倣の技術を指摘することに等しい。

しかし、「音楽はノン‐イディオマティックへと向かうことができる」と言っても、模倣や影響を音楽家が免れると断定することにはならず、音楽がそれらの関係に晒されることなく単独で発生し得るということを示すに過ぎない。あるいは、音楽自体が、自己参照と模倣への監禁とでも呼ぶべき事柄に対して、批判的観点を与える強力な手段になるということを示すに過ぎない。何よりもノン‐イディオマティックへの推進力によって、即興演奏は、選ばれた少数の者だけが正当に理解し得る、個人的な冗談や音楽的参照の引用に陥らないで済む。

幾つかの点で、ノン‐イディオマティックの概念はジル・ドゥルーズ〔Gilles Deleuze〕の「生成」という考えに関連がある。これに照らし、「マイノリティー」と「イディオム」という二つの考えの結びつきを考察しなければならない(クレオールの例によると、ノン‐イディオマティックは人が直感的にあるはずだと想定した場所に必ずしもあるとは限らない)。ジャンルが本当に時代遅れであるなら、我々は素晴らしい潜在的分離に直面する。それは、イディオムを気にせず、卒なくこなす演奏とジャンルに基づくか、ジャンルを使う演奏の分離である(後者はジャンルについて「精通している」人々に向けられた私的悪ふざけという様相を帯びる。普遍性を本当には普遍的でないとするのと全く同様に)。ジャンルとしての普遍性という考えはノン‐イディオマティックが避けなければならないものである。とは言え、これはノン‐イディオマティックの音楽家が自身の音楽を普遍的であると考えているということにはならない。 むしろ、それが意味するのは次のことである。

ノン‐イディオマティックの音楽家が、ジャンルについての隠れたメッセージを闇取引することなしに音楽がどうあるべきか否かについての判断を行なっていることは保証できないとしても、そのような判断はそれ自体のパラメータを侵害する極点にまで突き詰められるべきであり、そのとき、これらのパラメータは見えない操作子〔opérateurs〕となる。意識的であれ無意識的であれ、個人的であれ集団的であれ、慣例、習慣に応じて不当にも同化されることになった操作子として。音楽のあるべき姿についての保証を破棄しても、音楽はどう在り続けてよいかについての批判的禁止が全て無効になるわけではない。スピリチュアルな香油、良い趣味のしるし、あるライフスタイルのアクセサリー、贅沢な商品、等々(としての音楽)。ノン‐イディオマティックが結局、音楽的ピジン〔訳註2〕でないならば、それは間違いなくその可能性の問題を問う。

訳註2 ピジン:ピジン言語。現地人と貿易商人などの外国語を話す人々との間で異言語間の意思疎通のために互換性のある代替単語で自然に作られた接触言語。共通言語をもたない複数の集団が接触して、集団間コミュニケーションの手段として形成される。

「自由に即興された音楽は即興演奏をその一部として含む音楽とは異なります。私は、『インプロヴィゼーション』という本をまとめるとき、こうした事柄を言語の研究で発展した用語で考察するのが有益だと思いました。自由に即興演奏された音楽とあなたが引用した音楽の間の主な違いは、私が思うに、後者はイディオマティックであるが前者はそうでないということです。いわゆる音楽はインプロヴィゼーション(即興演奏)ではなく、あるイディオムで成り立っています。音楽は土地固有の言語、言葉のアクセントと同様に形成され、それはまた地域と社会の産物、その特定の社会で共有される様々な特徴による産物です。このコンテキストで、即興演奏は人々の音楽のなかに存在し、特定の地域と人々を反映する、中心的なアイデンティティーの機能を果たします。そして何と言っても即興演奏はツールです。それは音楽の内部で中心的なツールになりうるかもしれませんが、ツールであることには変わりありません。一方、自由即興演奏の音楽ではそのルーツは場所よりもむしろ機会です。たぶん、インプロヴィゼーションがいわゆる音楽におけるイディオムの場所を占めているのでしょう。しかし、自由即興演奏は他の音楽のような土台あるいはルーツを持っていません。その力はどこか他のところにあります。自由即興演奏には多くのスタイル(グループや個人の)があっても、それらがまとまって一つのイディオムになることはありません。社会的あるいは地域的な絆や忠誠を持たず、特異であると言えます。実際、自由即興演奏の音楽を、見たところ限りなく多様な特異な演奏家やグループからなるものと見ることができます。本当に多いのでその全体をノン・イディオマティックと考える方が容易です」(デレク・ベイリー)。

問い:どうしたら人はアクセント(訛り)なしで話していると思えるのか? ノン‐イディオムのアクセントですらイディオマティックである! これこそ、ノン‐イディオマティックの考えに反対する人々の主要な議論である。しかし、ノン‐イディオマティックへと向かう(あるいはそれに直面する)性向は音楽への強力な源となる、非常に特殊なエネルギーである。たとえば、既に確立した形式としてのジャンルに基づく演奏やそのジャンルを使った演奏ができなくなるような多くの場合にそれは当てはまるのだが、そのようなイディオマティックな演奏では、音楽体験がそれぞれの音楽家の内面に完全に統合されていることが確認されるのだ。文化とは何か? それは知のきわめて耐性のある核のようなもの、捨て去ることはどうしてもできず、また日々それでやっていかなければならないものである(この知についてはいかなることであれ知る必要なしに)。しかし、音楽が完全にイディオマティックであることは決してあり得ない。ノン‐イディオマティックな演奏とは、人が考えるあるべき音楽の姿、あるいはいかに音楽は機能すべきかを再現しようとしない演奏である。この点でイディオム自体が徹底的に非‐主観的である。イディオムが主観的なものになるのは、それがある特定のイディオムの再現となる時である。これは「愚かさ〔idiotie〕」としての音楽だ……それは現実の愚かさ(『現実の愚かさ〔L’Idiotie du Réel〕』:クレモン・ロセ〔Clément Rosset〕著)を人間の中に組み入れるという問題である。人は自分のアクセント(訛り)を選んだわけではないが、そのアクセントに対処する、またはそれに抵抗することはできる。ノン‐イディオムは音楽を言語的なメタファーから切り離し、「いや、音楽は言語ではない」と主張するための巧妙な方法である。母国語での自分自身のアクセント(訛り)に人は決して気づかない。それに気づくようになるには大変な作業を要するのだ。

ノン‐イディオマティックという考え自体に何かプログラムされたようなところがある。ある実践を名付けることは必ずしも、その実践をなんらかの(近視の)実用主義の名で言い表すことではない。 また、この実践の力学を以下のように命名することは役に立ち得る。すなわち、ほぼ疑いなくある種の生気論の名において。しかし、また充分あり得るのは、用語体系自体により、実践の結果とその原動力(そこでは実践と理論が同じひとつのもの)のあいだに立ち上げられた深い弁証法の名の下においても。ノン(非)はこの弁証法に力を与えるなにかである。一方であれよりもこれをするという決意がある(なぜそうしているかを知りつつ)。しかし、他方で別のやり方ができないという無力さもある(そしてそれを後悔することさえできないという無力さが)。イディオマティックな音楽家であるという考えに含まれる暗黙の仮説とは何だろう? それは、あるイディオムの中に「住まう」ということはそれに疑問を持つことなくそのイディオムで演奏することであり、そしてイディオムに縛られるということは自分の演奏を俯瞰する視点を手に入れることができなかったということ、である。人がいるのは内側で外側はありえない、人は唯一、母語だけで話すことができるのとほぼ同じように。この点で、イディオムと大衆の文化および知の間には結びつきがある。あるイディオティックな(馬鹿げた)形態とは、ここそこでだけ見つかる特定の形態であり、言語はそのようなもののひとつである。アクセント(訛り)とは、あるイディオティックな形態だが、これはある別のイディオティックな形態の中に含まれる。結果として、ノン‐イディオマティックの考えは自分自身のイディオムを反省する義務を伴うように思われる……

それにもかかわらず、ノン‐イディオマティックが意味するのは全く反対のことだ。ノン‐イディオマティックの想定では、モダンあるいはポストモダンの文化において、イディオムを強力に再現することなしに人はその中に住まうことができない。つまり、イディオムを再現している(そのイメージを見せている)という気持ちを(少なくとも)持たずには、そのイディオムで演奏することはできない。さらに、人は実際のところ、たった一つのイディオムに住まうことはできない。だから他の多くのイディオムについても、多かれ少なかれ知らなければならない……こうして人は俯瞰する視点の可能性を持つ。あるイディオムはひとつのシンプルな知を想定し、この知はできる限り深いものであるかもしれないが、少なくとも、この知についての知を生み出すとは考えられない。イディオムを再現するということは、その知についての知を人が所有すると(人が自分はそれを知っているということを知っていると)想定するに等しい。大衆文化は、それ自身を再現することなしに存在すると見なされる(だから、最も単純なレベルではポップアートは大衆的ではない)。しかし、「ノン‐イディオマティック」が意味するのは、演奏していることについてのこの二次的な知を引き算して演奏する、ということである。こうして、あらゆるイディオムはそれ自身の再現であるので、ノン‐イディオマティックな音楽家の仕事は音楽における音楽の再現から逃れることだろう。

ある意味で、ノン‐イディオマティックが想定するのは、人はアクセント(訛り)を全くもたないことができるということ、そして、人はだれもその由来を知らないような訛りを持つことができるということである。この点で、ノン‐イディオマティックな音楽は、あるべき大衆の〔populaire〕音楽を生み出すひとつの方法だろう。ということはそれは大衆音楽ではない。次の話の「あたかも、~のように〔comme si〕」は再現のそれではない。「私は私が演奏することを演奏する。私が演奏する場所で、その時に。私が知っていることを知りながら。あたかも自分が本当の大衆的音楽家〔un véritable musicien populaire〕であるかのように(即ち、民俗的ということ。それは必ずしも「大衆的」ではない)」。こうして、ノン‐イディオムが仮定する「あたかも、~のように」は、科学者が自分自身の仕事に使うそれに近い。「全てのことはあたかも……のように起きる」。大衆的〔populaire〕の意味は「民俗的〔folklolique〕」であるよりもむしろ「よく知られた〔très connu〕」であるというのは不思議である。噂〔rumeur〕……またしても)。「大衆音楽」のようなものを生み出す唯一の方法はノン‐イディオマティックな音楽家になることだろう。ノン‐イディオマティック=名声に対抗するイディオム。しかしながら、即興演奏家はどんな音楽家とも演奏できると考えられているということは、彼らのノン‐イディオムが実際は他のイディオム全てを含むスーパー‐イディオムであるということを意味しないだろうか? 否。一つ引き算するという層をつけ加えることにより、ノン(非)はスーパー‐イディオムという考えを妨げる。ラリュエルのノン(非)が示す、内在性の「一〔L’Un〕」はまさに非‐全〔pas-tout〕である。結局、ノン‐イディオマティックな音楽家になるということは、おそらく同時代的なイディオマティックな音楽家になるということに等しい。

COLUMNS

- Columns

4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー - Columns

♯1:レイヴ・カルチャーの思い出 - Columns

12月のジャズ- Jazz in December 2023 - Columns

11月のジャズ- Jazz in November 2023 - 音楽学のホットな異論

第1回目:#Metoo以後のUSポップ・ミュージック - Columns

10月のジャズ- Jazz in October 2023 - Columns

ゲーム音楽研究の第一人者が語る〈Warp〉とワンオートリックス・ポイント・ネヴァー - Columns

〈AMBIENT KYOTO 2023〉現地レポート

DOMMUNE

DOMMUNE