MOST READ

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- 『成功したオタク』 -

- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー

- Royel Otis - Pratts & Pain | ロイエル・オーティス

Home > Interviews > TECHNO defintive 初音ミク・ヴァージョン(後編) - ――『増殖』スペシャル対談:佐々木渉×野田努

- みんなサイボーグ

- 『D.o.A.』、ポルノ、初音ミク

- YouTube(=海)の向こうの初音ミク

- 音楽カルチャーの敷居

- 「コンセプチュアル」ではない、コンセプトを

- 音楽とルーツの関係

- いま、なぜ『増殖』なのか

音楽とルーツの関係

DTMでも、リズムやテンポの扱いが、ソフトウェアによってもっと感覚的になっていったら、日本人ぽいズレや、リズムのヨレのような、民俗音楽的な部分を含めての身体感覚に落ちていく可能性はあると思うんです。(佐々木)

カンやタンジェリン・ドリームに比べて、クラフトヴェルクはあまりに愛国的に過ぎやしないか、っていう。でも、海外から見たときにそれはドイツのイメージにぴったりはまっていた。初音ミクも、海外から見たときの日本のイメージにぴったり収まるところがあるんじゃないですか?(野田)

HMOとかの中の人。(PAw Laboratory.) - 増殖気味 X≒MULTIPLIES U/M/A/A Inc. |

佐々木:思えば過去にあったよねというアイディアはいくらでもあって、いまの音を新しいと思う瞬間は少なくなっていると思います。DTMでも、リズムやテンポの扱いが、ソフトウェアによってもっと感覚的になっていったら、日本人ぽいズレや、リズムのヨレのような、民俗音楽的な部分を含めての身体感覚に落ちていく可能性はあると思うんです。逆に本格的に、DTMによっていろいろな楽器の音が、無秩序に自由になり、奏法を無視して扱うのが当たり前になったりすると、それはそれで可能性ではありますが、いろいろな音がデジタル・ツールの操作の中でのクリシェや、グリッドという範囲のなかで、印象が似てきてしまうというか、その人のルーツや血につながる空気感や身体感覚で合奏しているようなグルーヴの違い方というのは余り出てこないんじゃないかなという気がします。国境やルーツ、そもそも自分が根ざしていたという部分への意識が、今後薄くなっていくんだろうなと。そして、民族が薄くなっていくからこそコンセプトを欲してしまうというか。積極的にコンセプトを欲しがるのか、それとも自分のなかにルーツが無くなるから別立てしてコンセプトを持たなければならないのか、そうなるとしたら、ひょっとしたら初音ミクみたいなものに依っていかざるを得なくなるのか......ともかく、音楽ジャンルが、歴史で積み上げられた音楽内容や民族性ではなく、もっと個人の趣向的なコミュニティや、コミュニケーション・スタイルを指し示すワードになる気がします。

野田:ルーツっていうことで言えば、この先雑食化は進みつつも、なくそうと思っても失えないものもあるんじゃないでしょうか。変わってゆく同じモノは黒人音楽だけのものではないと思います。弘石君(U/M/M/A Inc.代表)みたいに、ロンドンに住んでもカツ丼を食べたがるのと同じようなものです。たとえばMIAってスリランカでしたよね。8歳でイギリスに亡命して英語を覚えても、スリランカ訛りだけは消えなかったというように、音節なんかにもそれは残るでしょう。

クラフトワーク――本当はクラフトヴェルクなわけですが――とか、タンジェリン・ドリームとか、アシュ・ラ・テンペルとか、カンとか、あの頃のクラウト・ロックのバンドの名前は、みんな英語の名前ですよね。曲名も英語のタイトルが多い。そのなかでクラフトワークは、全部ドイツ語の曲名だし、デザインは思いっきりバウハウスで、いかにもジャーマンでインダストリアルなスタイルを持っていた。それで当時はドイツ国内からの批判もあったそうですね。カンやタンジェリン・ドリームに比べて、クラフトヴェルクはあまりに愛国的に過ぎやしないか、っていう。でも、海外から見たときにそれはドイツのイメージにぴったりはまっていた。初音ミクも、海外から見たときの日本のイメージにぴったり収まるところがあるんじゃないですか?

佐々木:言葉の音韻は影響しますよね。日本人である以上、ジャパニーズ・ヒップホップの呪縛ように、大勢の日本人に対して主義主張がそれと認められるには、分かりやすい日本語であることは決して避けられない。ポルトガル語の歌がどんなに音楽的に美しくても、歌が言葉である以上、声が綺麗なことより「意味が読み取れないデータ」ってことになっちゃいがちですから。初めの話に戻りますが、たとえば竹村延和さんは、ずっと子どもをテーマにしていくわけですけれども、そこには子どもや鳥の鳴き声のなかにしかない暴力性や無(無邪気)の感覚、あるいはアジアのにおけるイタコや巫女のようなもの、アメリカ等とは違うニュアンスでの処女みたいなものをどう見ていくかという。日本人は無意識の世界などにドラマを感じ続ける。考えても終わらない、むしろ妄想的になっていく日本人文化の流れを感じるんですね。 テクノで言い換えると、ケンイシイさんの『ガーデン・オン・ザ・パーム』で「え、何これ?」って思って、フレアを聴いて「抽象的なすごさは、何なんだろう?」、『グリップ』を聴いてテンポ・チェンジが激しい曲でさらにわけがわからなくなって、『リ・グリップ』を聴いて、竹村さんが出てきてグリップの音源を暴力的にスクラッチしてて「ああ、もうダメだ」と......

野田:はははは!

佐々木:そしたら『メタル・ブルー・アメリカ』になって、「ああー」と納得できた(笑)。とても頭のいい人が作った音楽で、商業音楽にもなるんだと。日本の音楽レーベルは前衛芸術家を育て続けるのかと思った(笑)。

音楽と作家のルーツ文化という観点でインドで切り取ると、タルビン・シンなんかは直接タブラを持ち出すわけですが、ケンイシイさんが当時アンビエント作家として推薦してたベドウィン・アセントは、直接そこには行かないで、先にドローンやアンビエントをやって、〈ライジング・ハイ〉の流れでドラムンベースともドリルンとも言えない妙にパーカッシヴなビートを作っていて、「個性的過ぎるけど何なんだろうな?」と思っていたらインドの音楽がスパイス的に効いているんですね。DJオリーブ、ラプチャーなんかが実践してますけど、一段階、溶け込んだかたちでルーツが出てきているようなものが、これからもっとネットを通じて見えてくるようになるのかなと思います。あと、前情報でインドって強く思うとインドにしか聴こえないわけですよ、マハラジャみたいなイメージが付きまとう。日本人=芸者とアニメみたいな(笑)。オリエンタルが良い悪いじゃなくて、オリエンタル文化はインパクトが強すぎてイメージを支配をする。絶妙のバランスじゃないと料理できない。北海道の羊料理みたいな。

野田:いま、2012年に、ベドウィン・アセントの名前を聞くとは思わなかったです(笑)!

佐々木:はい(笑)。彼は「インド人でござい」と出てきたわけではないし、そういうふうにはならなかった。あくまでルーツのようなものがにじみ出ているというだけです。またそもそもインドの音楽の発想がアンビエントと似ているということもあります。

野田:ああ、それを言えばテクノ全般もそうですよね。クラフトワークの『マン・マシーン』のエンジニアって、アメリカの人で、たしか黒人なんですね。その人はクラフトワークの音を初めて聴いたときに、黒人だと思い込んでいたらしいんです。で、会ってみたら白人が来てびっくりしたと。あんな真っ白な音が、黒い耳には黒く聴こえてしまうという音のマジック。音楽の伝わり方はつくづく不思議ですよね。

佐々木:ええ。グルーヴやノリの話もとても深いですよね。でも逆にクラフトワークやベドウィンみたいな自身のルーツに対してストイックな音楽もあれば、一時期のビル・ラズウェルみたいに「とりあえずヤバい民族楽器のフレーズにディレイかけた音をカブせればいいじゃん。ワールド・ワイドで斬新な音楽じゃん?」というようなものもあって。音って、テンポやキーさえ合わせてしまえば混ぜられるというようなところがあると思うんですけど、そのなかでも音響に寄っていく律儀なやり方もあれば、にぎやかしを優先してエスニックな要素を入れていくというやり方もあるわけですよ。

で、音楽ってかつて何度となくミクスチャーされてきたものだし、80年代のリヴァイヴァルなんかも、もうリヴァイヴァルとは呼べないようなレベルで溶けてしまっていますよね。僕はそういう意味で、ネット時代で、音楽が飽きられたり、再発見される......といった、リヴァイヴァルの2周め以降、限りなくミクスチャーが進んでいってグルグルグルグル混ざるのだろうなと思っています。実際に音や聴かれ方がどうなるということはわかりませんが、インターネットなんかを介して、感覚的にも、概念的にも、音楽を作る人のハードディスクにデータがどんどんたまっていって、時間が膨れ上がっていって、俯瞰してみるとひとつひとつ粒が小さくなっていく......そうすると最後にいったい何がもたらされるのか。それとも、文化を意識することと、音楽を楽しむこととは、近かったけど、また別のことなので、それぞれは別軸に進んでいったりもするのかな? とか。なんかTTPとかとも無関係じゃない時代の流れなのかな? とか。

いま、なぜ『増殖』なのか

坂本龍一さんはオヴァルが出てきたときに積極的に関わったりとかしてますが、こういう『増殖』的なコンセプト――デジタル的な意味でものごとが増殖していく、データが増えていくといったことにはとても意識的だったと思います。(佐々木)

サン・ラーがフリー・ジャズにいかなかった理由は、「笑いがないからだ」と本人が言っていますが、僕も笑いがない音楽は嫌いです。『増殖』にはそういう意味では日本らしからぬ、とてもドライな笑いがあります。(野田)

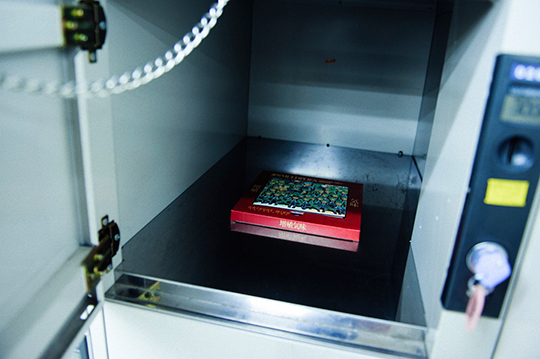

――最後に、この『増殖気味 X≒MULTIPLIES』では企画段階から佐々木さんも制作にご協力されていたということですけれども、いかがでしたか? ボーカロイド3(現在開発中の、Vocaloid3エンジンを使った初音ミク英語版βヴァージョン)も貸し出されているとのお話ですが。

佐々木:まず『増殖』に関してですが、そもそも坂本龍一さんなんかは一時的ではなく、70年代からいままでずーっとコンセプトに意識的な方ですよね。リアルな未来派と初音ミクって結合はそもそも面白い切り口なんだと思います。彼はオヴァルが出てきたときに積極的に関わったりとかしてますが、こういう『増殖』的なコンセプト――デジタル的な意味でものごとが増殖していく、データが増えていくといったことにはとても意識的だったと思います。それは彼が『未来派野郎』とかでやろうとしていたことなどに、おそらくどこかで結ばれている。しかも音像としてのぎこちなさがおもしろいというような感覚は、あのときに出揃っているというか、そのプロトタイプではあったんだろうなと思いますね。

野田:日本社会のネガティヴな伝統のひとつとして、なにかというと陰湿な、ウェットな方向に進みがちになるということがありますが、『増殖』には、そういう意味では日本らしからぬ、とてもドライな笑いがあります。しかもけっこう、ブラックで、危険な笑いです。だいたい、『増殖』とは、わかりやすく喩えれば、忌野清志郎にとってのタイマーズですからね。僕にとっては、唯一リアルタイムで買ったY.M.O.の作品でした(笑)。サン・ラーがフリー・ジャズにいかなかった理由は、「笑いがないからだ」と本人が言っていますが、僕も基本、笑いのある音楽が好きです。“アナーキー・イン・ザ・UK”は笑い声ではじまっているし、ドレクシアにだって笑いはあります。話は逸れましたが、『増殖』には当時としては画期的な笑いがあったと思います。

佐々木:はい。これは日本のポップスの枠で成立した実験音楽作品だと思います。そして笑いもニヒルさも含まれている。だから『増殖』は圧倒的に異端でヤバい。正直なところ僕はY.M.O.をそれほど好きだったわけではないんですが、何だったのかということを考えると、やっぱり時代を解きほぐした発想のセンスであったり、そういうものをうまく配して、コンセプチュアルに固めていたところかなと思います。HMOさんの『増殖気味』もその辺りは、SF作家の野尻抱介さんを迎えるなどしてアップデートされているのが、挑戦的で素晴らしいと思います。デトロイト・テクノとかのほうが黒人とか宇宙とかコンセプトがストレートだったなと思うんですが、こういう社会風刺的な部分もふくめた音楽のあり方というのは、初音ミクとも繋がってくるし、音楽に何か一枚、かぶせてるなと思うんですよね。いまはとにかく人を惑わせるものが多く、鬱屈していて先が読めないみたいな、情報社会の弊害が大きくなっていく時代で、『自分にとって楽しいコンセプト』を求めている人たちは、案外いっぱいいるのかなと思います。まぁ、AKBなんかも音楽中心かどうかはともかく、完全にそうですよね......。

野田:AKBとか、僕はホント、いまだによくわかっていないんですが、洋楽がいまほど売れない、聴かれないということは、当たり前ですけど、かなりの問題意識があります。音楽について書いている人やメディアが極端に邦楽に偏っている状況に問題があると思います。今回の司会をやっている橋元優歩なんかは海外旅行に興味がないそうですが、先進国で海外旅行に興味がない国といえば、アメリカです。多くのアメリカ人はまた、海外の音楽も聴きません。しかし、アメリカの若い世代はインターネットの普及で、上の世代が聴かなかったクラウトロックやテクノや日本のロックを聴いています。逆に日本の若い世代が古いアメリカのように、洋楽を聴かないようになってきているとしたら、なんだか内側で妄想に耽っているようで、すごくマズいんじゃないかと思います。僕の世代の女性の多くは、洋楽を聴いていれば、ほぼ間違いなく、大胆に海外に出かけています。女性が海外文化の紹介者でもあり、媒介者でもありました。DJのマユリちゃんなんかその代表格で、日本にテクノを紹介したのも、実は女性たちの力も大きかったんです。あの頃活躍した女性が、現代では、初音ミクになっているのでしょうね。だから今回、こうして、ミクの力を借りて、ちゃっかり洋楽をアピールさせてもらいました(笑)。

佐々木: 女性の大胆さと適応力は推進力になりますよね。弊社の海外担当もみな女性です。また、自分もいま、ソニー・ミュージックで〈ソニーテクノ〉の立ち上げに関与し、当時のアンダーワールドから〈ワープレコード〉までを相手に、様々な交渉や調整などを担当していたレーベル・マネージャーの女性の元でプロモーション戦略についての勉強させてもらってるんです。当時の音楽と洋楽の繁栄を成功体験として知っている人に学ぶところはいまだからこそ大きいと思います。

初音ミク現象については、2005年くらいからいまにかけて、ネットの進化と相まって、音楽の聴かれ方が大きく変わったと思っています。エレキングを0号から読んできて、テクノを軸に文化的なことや音楽に関する考察の面白さを教えてもらった人間として、テクノ専門学校の卒業生として(笑)、このいまのネットの状況には思うところがあるし、野田さんと対談させてもらって、趣味としてライフワークとして音楽×社会のことは意識し続けたいと、対談を通じてあらためてそう思いました。ボーカロイドや音声合成ソフトもリアルになるでしょう。それこそドラム音源ソフトのように一聴すると生か機械かわからないような時期が、早ければ10年後には来ると思います。声って複雑で感情的で神秘的ですらあったわけですが、それがデータになって揺らいできてる。音楽のなかの楽器やルーツ文化という記号が、もっと溶けてしまうこの時期に、楽器って何だったんだろう? 声って何なんだろう? ってことを、初音ミクを通じて考えたり、感じたりするのは来るべき時代の文化にとって予兆になりえると思います。それこそ90年代に、高橋健太郎さんらが、ハードディスクや音楽データを題材に語っていたわけで、日本人が未来を信じていた頃にサスペンスと思い込みたかったような予言が、初音ミクといっしょにちらほら現実化してきていると痛感しています。

佐々木渉、野田努 (構成:橋元優歩)(2013年2月08日)

INTERVIEWS

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー

- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る

- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会

- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから

- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”

- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン

- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー

- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く

- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー

- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る

- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE