MOST READ

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- 橋元優歩

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- Jlin - Akoma | ジェイリン

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- 『成功したオタク』 -

- interview with agraph その“グラフ”は、ミニマル・ミュージックをひらいていく | アグラフ、牛尾憲輔、電気グルーヴ

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- ソルトバーン -

Home > Interviews > interview with Michael Gira - 啓示する白鳥

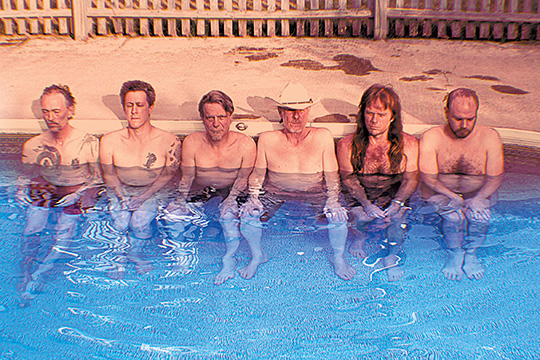

Swans The Seer Young God Records |

およそ22年ぶりの来日となるので、よほどのベテラン・リスナーでもないかぎり、スワンズの来日公演を観た方は、とくにele-kingの若い読者におかれましては、すくないだろう。一介のオッサンである私でさえそうなのだから。

あのときスワンズは過渡期にあった。82年の結成以来、『Filth』『Cop』の初期作でノーウェイヴと共振し、ジャンク・ロックの旗頭として、ひしゃげた音塊を打ち鳴らし、押しも押されもせぬアンダーグラウンドの王の地位にあったスワンズは『Greed』(86年)以降、しだいにその殺伐とした音響をスローにひきのばし音の伽藍を築くにいたった。その空間で上演する音楽は儀式というより反・祝祭としての祝祭を思わせる昏い輝きを帯びていた。スワンズの名に、いまでも多くのリスナーが抱くイメージはそれだろう。しかしながらスワンズは不変ではなかった。一貫しながら変わり続けた。80年代の終わり、ビル・ラズウェルのプロデュースでメジャーから出した『The Burning World』など、賛否両論ある作品もあるが、それにしても、彼らが音楽を前に進めようとしてきたことの証にほかならない。やがて90年代に入り、スワンズはスローさに拍車がかかり、ブレーキをかけた機関車が重い車体を引きずるように、97年には活動も停止したが、そのとき表舞台にいたのは80年代末のニューヨークのインディ・シーンで彼らと表裏の関係だったソニック・ユースだった。それから10年あまり、スワンズは、というか、マイケル・ジラは眠っていたわけではなかった。エンジェルズ・オブ・ライトとしてスワンズで未消化だった歌もの路線を探求し、〈Young God〉のオーナーとして、デヴェンドラ・バンハート、アクロン/ファミリーからジェームス・ブラックショウといった、フリーフォークないしはウィアード(weird)な、そしてこの閉塞的な世界で反転した反・祝祭とさえなり得る音楽を送り出してきた。

それらをひとつに集約するように、スワンズは2010年、『My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky』でふたたび活動を開始したが、2011年3月に予定していた来日公演は東日本大震災で中止になった。今回は2年越しの待望の再来日となるが、その間にスワンズは畢竟の大作『The Seer』をリリースしている。「予言者」「先見者」と題したこの黙示録的なアルバムをひっさげ、一夜かぎり(しかも400人限定!)のステージで何をみせるか、このインタヴューがその先触れとなれば。

スワンズの演奏はどこかスピリチュアルな面での影響力があると僕たちは思うし、同じように感じるひとも観客の中にはいるようだね。例えばタントラ・セックスのように、緊張と開放、つまり自己を失うと同時に発見する感覚なんだ。

■復活したスワンズは2年前の3月に22年ぶりの来日公演を予定していいましたが、東日本大震災で延期になりました。そのニュースを耳にされたとき、あなたは最初、どう思われましたか?

マイケル・ジラ:誰もがそうであったと思うけれど、ひどくショックを受けた。悲しく、忘れられないできごとだった。僕たちはそのとき、オーストラリアにいて、ちょうど日本へ出発しようとしていたんだ。それでも行きたいとみな思ったけれど、プロモーターからそれはムリだと説明があった。しかもそのときは災害の規模がどれほどのものであったかを知る前だったしね。そう、ニュースを聞いてとても悲しかったよ。いまの日本の状況はどう? 復興作業は進んでいる?

■表面的にはいくらかは進んだのでしょうけど、福島の原発の問題をふくめ、復興というにはほど遠いうえに、それを置き去りにして経済を優先することにしたらしいです。ところで、そのとき、私たちには復活したスワンズの音としては『My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky』だけでしたが、昨年の『The Seer』を聴いて、スワンズの音がさらに進化/深化していることに驚きました。この2作の間にバンドに訪れたもっと顕著な変化は何だったのでしょう?

マイケル・ジラ:それは一年間のツアーを経験したことだね。ライヴでの演奏を通して、音が変わっていったんだ。『The Seer』の曲も、演奏を繰り返すうちにずいぶん変化した。

■自然に変化していったということですね。

マイケル・ジラ:そう、行ったり来たり。試行錯誤で、僕の場合メンバーをなだめながらやっていく必要もあった。良くも悪くも僕はバンド・リーダーだからね。ときには喜びと怒りでバンドに大声を出すことだってある。まさにライヴの作業だ。そうやって奮闘しているうちに少なくとも僕たちにとっては最高だと感じられるものができて、そのときやっと頂点に辿り着いたと実感できるんだ。

僕はミュージシャンとして正式な訓練を受けたわけでもないし作曲家でもないから、すべて直感で仕事をしている。そして何ごとも恐れず、ひとつの映画を制作するまでの映画作家のように試行錯誤しながら作業をする。

■前作『My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky』もそうですが、『The Seer』には何らかの宗教的な主題が込められていると思われます。私たち日本人はからずしもすべての人間がそうであるとはかぎりませんが、宗教的に「曖昧」であり、スワンズの言葉の信仰的および背徳的な面がわかりにくいところもあります。今回、あたなは『The Seer』にどのようなコンセプトをもたせたのか、詳しく教えてください。

マイケル・ジラ:日本人にとって特別わかりがたいとは思わない。僕はあまり言葉のコンテンツについて語るのは好きじゃない。なぜなら誰もが自由にそれぞれの想像力を働かせ、何かを経験する機会を持つべきだと思うから。曲のコンテンツについて語ってしまうと、まるで大学の試験にでも答えるかのように終わってしまう。そういう意味ですべてを解放したままでいたい。音楽のスピリチュアルな面については、僕は特定の宗教に属しているわけではない。けれど、スワンズの演奏はどこかスピリチュアルな面での影響力があると僕たちは思うし、同じように感じるひとも観客の中にはいるようだね。例えばタントラ・セックスのように、緊張と開放、つまり自己を失うと同時に発見する感覚なんだ。それが僕たちが興味をもっていることのひとつ。日本の仏教の禅宗や瞑想にも通じるところがあるんじゃないかな? 自己を深く認識するのと同時に、すべてを解き放す感覚なんだ。

■『The Seer』は2枚組2時間におよぶ大作(DVD付き3枚組もある)ですが、音楽作品のトレンドがLPサイズになってきている思しき昨今、このような作品をリリースすることに、レーベル・オーナーとしても、ためらいはありませんでしたか? 私は『The Seer』には一瞬たりとも退屈は瞬間はないと思いましたが。

マイケル・ジラ:(キッパリと)ためらいはまったくなかった。なぜなら僕はもうそういうことを気にしていないから。ひとがどう思おうが関係ないんだ。もちろん僕だって生きていくためにはレコードを売らなくてはいけないけど、僕と僕の仲間は音楽が導くところに迷いなく進もうと決めていた。このレコードの制作を始めたときも色々と録音し、僕がそれらを膨らませたり、アレンジしたりするうちに最初に録音したものが成長していったんだ。その時は4枚くらいのCDで4時間くらいの長さになるかと思っていたよ。結果的に2時間に収まったけれど、別に特別なフォーマットに収めようとムリしたのではなく、たまたま3枚のCD、2つのLPであったということ。とりあえずサウンドが誘導するところへ進んでいき、どうやってリスナーにそれを提供するかは後で考える。すでにもう一枚アルバムを制作できるくらいの素材があるけれど、それがどんな形になるかはまったくわからない。

■『The Seer』の"The Seer""A Piece Of The Sky""Apostate"などは組曲的な構成ですが、これらの曲はどのような構想のもと生まれたのでしょう? またレコーディングでは、これらの曲は即興的な要素も含むライヴな手法で録音されたのでしょうか? スコア的なものに基づき、厳密に構成されているのでしょうか?

マイケル・ジラ:直感で構成していく。ほとんどがまずアコーステックギターから始まる。"The Seer" のように規模の大きい、長い曲もそう。バンド・メンバーと仕事をしていくうちに、だんだん成長し、新しい姿が形成されていく。誰かが僕をワクワクさせることをやった瞬間にはそれを追究してみて、それが新しいセクションになったりね。反対に誰かが僕の気に入らないことをすれば、それはカットしようと話す。すべてがそんな感じに育成されていくんだ。核となるミュージシャンたちと基本的な録音が終わった時点で、僕のいわゆるレコード・プロデユーサーという役割がはじまる。曲に何が必要かを想像して、たとえば曲そのものだけではなく、イントロダクションが必要だと判断したりする。"A Piece of the Sky" はまさにそうだった。曲の前半は僕と僕の友人たちが自然に曲を形成、そしてレコーディングして、後半部分に実際のバンド・メンバーが加わったんだ。僕はミュージシャンとして正式な訓練を受けたわけでもないし作曲家でもないから、すべて直感で仕事をしている。そして何ごとも恐れず、ひとつの映画を制作するまでの映画作家のように試行錯誤しながら作業をする。

文:松村正人(2013年2月12日)

ライヴ情報

■2013年2月19日

SWANS

代官山UNIT

開場:19時 開演:20時

前売り:6,000円(ドリンク別) 限定400枚

問い合わせ:tel 03-5459-8630 www.unit-tokyo.com

INTERVIEWS

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー

- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る

- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会

- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから

- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”

- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン

- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー

- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く

- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー

- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る

- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー

- interview with Gazelle Twin - UKを切り裂く、恐怖のエレクトロニカ ——ガゼル・ツイン、本邦初インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE