MOST READ

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- Rafael Toral - Spectral Evolution | ラファエル・トラル

- 『成功したオタク』 -

- Bobby Gillespie on CAN ──ボビー・ギレスピー、CANについて語る

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- ソルトバーン -

- Claire Rousay - a softer focus | クレア・ラウジー

Home > Interviews > interview with Ian F. Martin - アイデンティティの問題と、いまアイドルについて語らないこと

いまルールがわからない怖さというものを、みんなが自分らしさを探るなかで感じているんだと思う。世界中どこでもツイッターなんかでちょっと変なことを言ってしまったら受信箱にバーッと脅迫状が届くような世界だから、本当に自由に自分らしさを追求できないなかで、なにか「これに従っていれば大丈夫だ」というルールを探す、その末に行きついているのがあのアイドル文化なんじゃないかと思う。

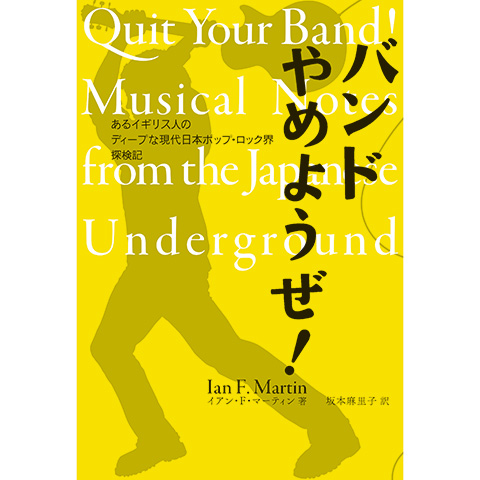

バンドやめようぜ! ──あるイギリス人のディープな現代日本ポップ・ロック界探検記 イアン・F・マーティン (著) / 坂本 麻里子 (翻訳) Pヴァイン/ele-king books |

■海外のレヴューは点数制でいまでも平気で1点とかつけるわけじゃないですか。そういう意味でいうと残っていると思いますけどね。

イアン:残ってはいるにしても、(悪く)書かなくなってきていると思う。逆に筋の通らないような批評に対するリアクションというのもソーシャル・メディアのおかげで出てきたし、反対意見が聞けるようになったという点ではいいことかもしれないね。

■アイデンティティのことを言うと、ジャン・コクトーが1930年代に日本に来たときに「なぜ日本人は和服を着ていないんだ」って言ったんですね。フランスから来たコクトーにしてみたら「日本人のアイデンティティはそこだろ」「なに欧米化されてんだ」と思ったんだろうけど、1930年代の時点でも日本人はそうじゃなかった。イアンも日本に来てわかったと思うけど、日本人というのは、京都や桂離宮や歌舞伎に行っていればいいという簡単なアイデンティティではなくて、とくに東京みたいな都市ではアイデンティティは不安定で、流動的で、つねに揺れ動いている部分があるんですよね。だから、日本を発見する必要がないと思っているほうが発見できるくらいな逆説的な日本が横たわっていたりすると思うんですよね。そういう意味で、僕がこの本のなかでおもしろいとおもったところのひとつに、イアンはこの本を通じて京都や桂離宮や歌舞伎ではない、コクトーがかつて求めたような日本でもない日本を発見しているんじゃないかなと思うんだよね。それが日本人の読者としてすごく新鮮でしたね。

イアン:たしかに日本に対してあまり先入観を持っていなかったかもしれない。それは逆に思っていたのと違うか、思っていた通りだったかのどちらにしても、僕にとっては大きなことではなかったのかもしれない。僕の考えかたとして基本的には世界中どこも似ているっていうことが大前提としてあって、そもそも僕はなにか違うものがあったとしても違うところより似たところを探すタイプなんだよね。似ているところにばかり目がいくので、他の人からしたら「なんでこのふたつが一緒なわけ? 全然違うじゃない」って言われるときもあるんだけど。

もちろんイギリスと日本は全然違うよ。全然違うんだけど、それはそれとして置いておいて逆にどんな共通点があるのかなって考えかたの人間だから、逆に根本的な考えかたの違いというのがのちのち見えてくるということもあるんだよね。例えばイギリスにずっと暮らしていると人に対する無礼さというのに慣れてしまってなんとも思わなくなるんだけど、日本に来たときにその親切さに驚いたのかというとそうではなくて、イギリスがああだったということを忘れてしまっていたんだよね。それで里帰りしてロンドンに戻るとこんなに無礼だったのかってことにあらためてショックを受けるんだけど(笑)。

僕はブリストルの出身なんだけど、ブリストルに行くとすごくオープンでフレンドリーなことに驚くんだよね。東京は礼儀正しいけどフレンドリーではないよね。ブリストルのコンビニに行くと女性の店員さんから「お元気?」とか「いかがですか?」なんて笑顔で声をかけられて、しかもそれがブリストル訛りで言われるんで日本だったらたぶん大分訛りって感じなんじゃないかな(笑)。でもそれに対して言葉を返せない自分がいるんだ。東京だったらこんなふうに声をかけられることがないから、どうしようってなっちゃうんだよね(笑)。そういうことを忘れていたということに驚くということはあるんだよね。日本に驚くんじゃなくて、地元に帰ったときに驚くんだ。

念のために言っておくと、ブリストルのって言ってもちょっとした郊外のエリアに住んでいるみなさんのことを言っているのであって、ブリストルの中心街に行けばみんなアスホールだよ(笑)。

(一同笑)

イアン:まあ、いい人もいるけどね(笑)。ブリストルは大好きだよ。UK全体を見て自分が愛着をもって語れるのはブリストルくらいだよ(笑)。

■なるほどね(笑)。本のパート2の通史の部分なんですけど、ここはいろいろと調べて、そうとうご苦労されたと思うんですけれども、どのように調査したのでしょうか?

イアン:いろんなミュージシャンに出会って聞いた話ももちろんあるし、本を読んでということもあるけど、ジャーナリストの人たちからも話を聞いたんだよね。とくに70、80年代のポップスに関してはそういった人たちからロード・マップ的なものをもらって、自分なりに人脈図を解明していったんです。ジュリアン・コープの本があるけど、ああいうのは取扱注意なんだよな(笑)。あの本に出てくるような実際の人に言わせれば「あれはフィクションだ」ってことになってしまうけど(笑)、事実じゃないと言われていたことが時代を経てのちに事実化していくみたいなこともあるからおもしろいよね。「本当だったよ!」って言ってあげればジュリアン・コープは喜ぶんだろうけどね(笑)。でもやっぱり事実とフィクションは分けきゃいけないと思う。ただ彼の本のなかにおいてはその境目がはっきりしないんだよね。たぶん本人にもそのボーダーがはっきり見えていないというタイプだからだと思うけど、ここは真実でここは違うという見分けは難しいところだったよ。

ただ自分の本として書いていくときにやっぱりフィクションは別のところに置いておきたかったから、とくにパート3においてはそのあたりを注意しつつ、3つ4つ起こった出来事を組み合わせてそのなかから出てきた事実とか、あとは様々な新聞の見出し記事とかを見ていって、自分なりに考えてこうだろうと思った真実ももちろん入ってきてはいます。ただ事実を事実って書くときは正確にと思っていたので、それがもし正確に書けていけないところがあったとすれば、それは僕が取材のなかで誤解したことがあったということなんだろうと。それは認めます。ただソースにいくつか当たって再チェックもしたので、そこは慎重を期してはいます。あとはジュリアン・コープの話に戻るけれども、あの本のなかでも裸のラリーズのメンバーが飛行機をハイジャックして北朝鮮まで飛んで行ってという話を出したけど、それは嘘だと思っていたら事実だったということが後にわかったりもしているので、やっぱり魅力的なストーリーというのは嘘だと思っていると事実は小説よりも奇なりということもあるんだなと思ったね。ベーシストが20人とかさ。そのなかでひとりでもおもしろい人がいたらその人に注目が集まるし、その人ばかり大きくなっていくということは当然あると思う。事実かどうかは別として、おもしろい話というのはおもしろいんだよね。

■海外の人は、ジュリアン・コープ的な人は、とかくジャックスとラリーズに対して抱く反体制的な幻想が大きいと思うんですよね。例えば日本映画の足立正生や若松孝二といった人たちの作品は、60年代当時のラディカルな政治運動と本当にリンクしていましたが、日本のロック・バンドは必ずしも彼らのように政治運動と深くリンクしてはいないんですね。

イアン:まずは野田さんが政治的というときの意味合いと、僕はこの本のなかで語っている政治的の意味がちょっと違うのかなと思いました。僕が言っているのは存在としての政治性ということなんだよね。とくに70年代のそのあたりのバンドというのは曲の内容とか、実際に政治的な活動をしていたかどうかということとは別として、いわゆる日本の社会からはステップ・アウトしている人じゃないとできないようなところにいた人たちじゃないですか。その存在が後にすごくヘヴィ―に政治的なものだったと見られるようになった人たちだったということなんだよね。だから曲自体がポリティカルじゃなかったということは僕も理解しているけど、それが彼らがポリティカルな存在ではなかったってこととイコールではないと思うんだ。彼らがどういう人物でどういう暮らしをしていたか、そのことの政治性ではなくて、彼らを見ている側からどういう存在だったのかというところで政治性が感じられた人たちだったということだね。

僕は今回本を書くにあたって、読んでくれる人には二種類いると最初から思っていて、それは日本の音楽のことなんてなにも知らない外国人と、あとは日本の音楽オタク(笑)。僕がこういう文を書いたところでその両方を100%満足させるってことは無理だし、とくに歴史においてはある程度読みやすく端的にということをしないとどちらの人にとっても満足できない本になってしまうと思ったので、ことによってはわりと簡略化して書いて、そのなかでもラリーズは刺激的なバンドだったし、頭脳警察なんてもっとそうだから度合いの違いはあるとは思うんだけど、でも類としては同じだろうという語りかたになっているんだよね。日本の社会のそういう一面を代弁していたバンドという括りになっているんです。そうしないとどちらかはものすごく喜ぶけどどちらかにはつまらない、あるいは詳しい人にはわかるけどわからない人には難しいものになってしまう。パート2の歴史の部分はそういった姿勢で書いているんだ。ある程度慣らして書いたところも省いて書いたところもあります。

でももちろん勝手に話を作ってしまうのはダメだけれども、情報やニュアンスというところでの手加減があったということですね。他にも重要なバンドがいるだろうと言う人もいるかもしれないけど、それは省く必要があったということで、これは百科事典じゃないんだからね。野田さんのおっしゃることは僕もポイントとしては理解しているけれども、全部まとめて細かいところまで書きこむということじゃなくて、ちょっと太い筆でバーッと書いたという感じかな(笑)。

■(通訳さんに)この本を作っているときにイアンに、メールで「なんで大瀧詠一と山下達郎とゆらゆら帝国が載ってないの?」って聞いたんですよね(笑)。

イアン:そういえば訳者の坂本さんが「ユーミンと四畳半が一緒なのはおもしろいね」と書いてくれていたんだけど、同じところに入れたつもりはないんだけどね(笑)。とにかく、その理由は、全部入れるスペースがなかったということとと、ユーミンと四畳半がそうであるように、同時期に出てきたものは、その後に現れた新しいムーヴメントのなかではわりと似た感じで語られていたんじゃないかなということなんだ。だから僕も決して同じカテゴリーで認識しているわけじゃないんだよ。でも僕の頭のなかではカテゴリーは違うんだけれでも、流れやコンテキストとしては繋がっているんだ。

■この本であなたが称揚しているオルタナ系ロック・バンドよりも、現代のとくに英米ではエレクトロニック・ミュージックのほうがより身近な音楽になっていますね。でもこの本のなかにはエレクトロニック・ミュージックやヒップホップについてはまったく語られていない。それはなぜですか?

イアン:(エレクトロニック・ミュージックやヒップホップについては)知らないからですね(笑)。

■あなたが好きなステレオラブは、エレクトロニック・ミュージックともリンクしていたよね?

イアン:70年代後半から80年代あたりまでのミニマルなエレクトロニクスやインダストリアル系、クラフトワークやニューウェイヴ的なものの余波で出てきたようなものは多少聴いてはいたけれども、その手のものは日本ではなかなか見つからなかったね。いくつかあるのは知っているけど、それほど見かけていない気もするんだ。そのへんの影響というのはなんなんだろう。サブカルチャーの世界のゴシック・テクノとか、そっちに吸収されちゃっているような気がするけど。

■ブリット・ポップ時代というと、トニー・ブレアがナイトライフを賞揚した時代でもあって、クラブ・カルチャーがメインストリームの産業に吸い込まれた時期とも重なるんで、あなたはあまりクラブ・ミュージックというものに対していい印象がないんだろうと深読みをしたんですが(笑)。

イアン:そこまでクールな人間じゃなかったからね(笑)。僕にとってのクラブはそういう場所じゃなかったし、そういうわけで僕はクールな人間じゃなかったからドラッグが出てくるようなところには全然行けなかったんだ(笑)。

■ブリストルなのにね(笑)。

イアン:そうだよね。でも大学はボーマスという海沿いの小さな町にあったんだ。大学時代にブリストルにいなかったというのもひとつ理由としてあるかもしれないね。そうはいっても小さな町でもいくつかクラブはあったし行ったりもしていたけど、どちらかというとバンドのライヴを観に行ったり、あとはインディ・ディスコに行っていたね(笑)。インディ・ディスコは名前がすごくダサくて、聞いたとたんにあか抜けない感じのイメージが湧くのが好きなんだけど(笑)。自分のイベントをその名前でやっているのはそういう理由からなんだ。でも90年代のブリストルの有名なエレクトロニック・ミュージックは聴いてはいたよ。

90年代のエレクトロニック・ミュージックでピンときたのはオービタルかな。あの時代のその手のバンドのなかではもっともクラフトワークに繋がっているところがあるバンドだったと思う。

■話は変わりますが、ツイッターで「アイドルについては本当は書きたくなかった」というようなことをおっしゃっていて、でもパート3はやっぱり読んでいてすごくおもしろいんですよね。よくここまでJポップやアイドルを聴いたなと思いました(笑)。

イアン:はははは。やらざるをえなかったんだよね。ビジュアル系は無視できても、アイドル・カルチャーをなかったことにはできなかったかな(笑)。

頭の良さそうな分析が簡単にできてしまうところがアイドル文化の危ないところなんだ。メカニズムとしてすべて表面化しているというところがアイドル・カルチャーの特徴で、隠していないんだよね。「どうぞ、ご覧ください」って感じでみんな見せてしまっている。見せたうえである程度参加させてくれる。そういうマシーンのありかた自体がアイドル・カルチャーが売り出している商品の一部であるというところが特徴なんだと思っているね。しかもそれをメディアがどんどん取り上げるでしょ? それで僕みたいな人間がそれについていって引っかかってしまうんだ(笑)。30、40代ジャーナリストの多くもその罠に引っかかっていると思う。ようするにすごく知的で、あたかもポップスを解析しました的な文章を書きたくなるんだよ。だけど実は秋元康さんみたいなそのマシーンを作った人の手のひらの上で遊ばされているに過ぎないんだよね(笑)。「どんどん私たちについて語ってください」という罠がそこに仕掛けられているんだ。昔や90年代のポップだったらその罠に対して「フェイクだ」と大声をあげることがあったと思う。それは表は取り繕っていて裏に隠している何かがあったから、声をあげてそれを暴露しようという気持ちになったんだろうけど、いまの日本のアイドル・カルチャーは裏がないんだよね。みんな見せちゃっている(笑)。それに対して何かカッコイイことを書いたと思っている人は多いんだろうけれども、実はそれはパンの残りかすを拾い集めている作業にしか過ぎないんだよね。そういうことを考えると(アイドルについて)一部書いてしまったことは、あーあと思っているね(笑)。自分が罠にかかっていることを肯定しているよね(笑)。

■はははは。ずっと日本に住んでいると慣れて忘れてしまっていることもすごくあるので、この本でいくつもの「気づき」があることも僕にとっては興味深く思えたんですね。例えば「日本は独立国ではない」というふうに書いている箇所があって、それは、「アメリカ軍が駐在している国である」ということですね。ここでは、たとえば「反米」という考えが、英米の左翼/右翼のようにはいかないと、当たり前のことなんだけど、なるほどと思ったんですね。そういうことはつい忘れてしまうことであって。みんな日本は立派に独立国だと思っているんだけど、あなたから見れば「じゃあ、なんでアメリカ軍が駐在している?」と。

イアン:取り込んでしまって考えなくなってしまうというのがイデオロギーってやつの一面だよね。今日のインタヴューで「アイデンティティ」ってよく言っているわりには、本のなかではその言葉はあまり使っていないんだけど。いま世界のなかで変化するアイデンティティが問われる世のなかになってきているということから振り返って考えると、こういうことが言いたかったんだなと、いま「アイデンティティ」という言葉が出てきているんだ。この本を書いた3年前にはまだそういう状況になかったということだと思う。

それでアイデンティティの権化のひとつがまさにアイドル文化だと思っているよ。あのアイドル文化的なものが成功してビジネス・モデルとして日本で成り立っているというのは、まさに帰属意識を煽るからなんだと思う。DJをやっていてもインディ・アイドルとかそういう人たちがいるし、パンク系でもアイドルの人がいたりするようないまの状況を見ていると、僕はDJもやるからそういう人たちの姿もよく見ているんだけど、アイドルの世界においては客との距離感の近さがとにかく極端だよね。しかもインタラクションまでできてしまうし、アイドル・オタクの人たちの動きかたって振付けでもしているくらい同じことをやるでしょ? それを外から見ているとすごく不思議なんだけど、中にいる人にとってはそれが極めて自然なありかたであるんだよね。自然の押しつけみたいなことがそこではなされていて、すごくストレスを感じるんじゃないかなって思うんだけど、どうなんだろうね。ルールがわからない人にとってはやっぱりああいうのは見ていて怖いよね(笑)。入っていけないと思う。でもそのルールに従ってしまえばものすごく居心地がいいんだろうな。

いまルールがわからない怖さというものを、みんなが自分らしさを探るなかで感じているんだと思う。世界中どこでもツイッターなんかでちょっと変なことを言ってしまったら受信箱にバーッと脅迫状が届くような世界だから、本当に自由に自分らしさを追求できないなかで、なにか「これに従っていれば大丈夫だ」というルールを探す、その末に行きついているのがあのアイドル文化なんじゃないかと思う。

その居心地の良さというものの魅力もわかることにはわかるんだ。さっきおっしゃったような左/右の伝統的な価値観が日本の現状にはなかなか当てはまらないということにも繋がってくるんだけど、右/左というものにはまり切らないなにか、サブカルチャー的なものが実はこの日本においてすごくメインストリームになっているんだよね。そういう意味では混ざり合っているなにかみたいなところで、僕は本来はそこに居心地の良さを感じるようなタイプなんだけど、そこを切り取ってまた細分化していくようなことがいまの日本では行われているような気がしているんだよ。いまはひとつに絞って「こうだ!」と言うことがなかなか難しい。

本来のメインストリームというものがすごくわかりづらい遠いものになってしまって、本当はそうじゃなかった日陰の存在がすごくメインストリームなものになっている。あんまりそういうことを言っていると陰謀論みたいに思えるかもしれないね(笑)。すごく売れているものや、社会的にすごく高レベルなものというのがすごく遠いものになってしまってリアルに感じられなくなるなかで、自分のリアルというものはなんだろうと探している人たちが大勢いるという現実があるから、そういった細かいところでアイドル文化的なものに居心地の良さを感じる人もいるし、木製のテーブルのカフェでコーヒーを飲むのが自分の居場所だと思う人もいるし、すごく細かくなっているよね。そこまでしてそういう居場所を探す情熱があるんだったら、インディ・バンドのライヴを観に行ったほうがいいよ。

■たしかに(笑)。

イアン:ああいうところには本当に自分の作りたいものを作ろうと頑張っている人が大勢いるわけで、それを支えるということをやったらいいじゃない。そこに自分の居場所を生み出すことができたら、そんな健康的なことないじゃない? 資本主義やビジネスの人たちというのはそこらへんのことがわかっているんだよ。わかりやすいものをポンと投げて、こういう動きが起こっているなというところを嗅ぎつけて、それを商品化していっている。そういうことに異を唱えすぎるとマルクス主義で『赤旗』を配っているんじゃないかって思われるかもしれないけど(笑)。僕もコピーライターをやっている人間なので広告の仕組みはわかっているから、「“I am MUJI」じゃないけどね。「“I am MUJI」ってお前が言うなって話で、人から言われることじゃないような押しつけがいっぱいあることはわかっているから、いわゆる本当にその人が好きでこれがリアルなんだって追いかけていたものを後ろからビジネスが追い抜いて、「はい、これがトレンドですよ」って出してくる仕組みの権化がまさにアイドル・カルチャーだと思うんだよね。あそこまでオープンにフェイクなものを認める社会があって、それがいまの彷徨えるアイデンティティ的な現象のシミュレーションなんじゃないかって思うんだよね。

■結局のところ、きゃりーぱみゅぱみゅが表現する自由っていうのは、「好きなものを買える自由だ」ってことを書いてるけど、昔から日本は消費するのは得意だけど生産(創造)することに関しては苦手という意見があるんですよ。

イアン:逆に音楽の世界では作るのが苦手というのは違うと思うな。少なくとも音楽業界においては、作っている人が大勢いて、買う人のほうが少ないですよね(笑)。作る人間が多すぎる! もっと聴いて!

■そうだね(笑)。それは見かたの違いですね(笑)。

イアン:(『バンドやめようぜ!』を取り出しながら)そういうときにこれだよね。「バンドの数が多すぎるから、お前はやめろ!」っていうのもひとつの解釈だよね(笑)。でもこの「やめろ!」というのは決して命令ではなくて、逆にこっちから挑んでいる問いかけなんだよね。「やめるだけの勇気が君にはあるか?」ってね。

■「やめられないだろ?」って意味だよね。

イアン:これを括弧のなかに入れるとみんなに言われている気がするよね。音楽だけじゃなくて社会においても「やめちゃえばいいじゃん」って声がどこからも聞こえてくる感じね。

■最後の質問にしますね。影響を受けたライターを教えてください。

イアン:インタヴューでミュージシャンがよく影響を受けたバンドについて聞かれているじゃない? そこであんまりはっきり言わない人が多いことに「なんで言わないんだよ」って思っていたけど、結局コピーしていることがばれるのが嫌だってことだよね(笑)。いまそういう立場になってわかった(笑)。

■はははは。

イアン:実は音楽批評はあまり読まないんだ。子どもの頃はよく『メロディ・メーカー』を読んでいたから自分のなかに入ってはいるんだろうけど。僕がとても若いころに影響を受けたのはダグラス・アダムスだね。彼はコメディを書く人だからおもしろい言い回しというか、わざと小難しい言葉を重ねて文章を構築する人なんだよね。モンティ・パイソンや70年代のコメディに通じるようなおもしろさの人だね。スチュワート・リーというコメディアンがいて、彼はスタンダップ・コメディもやるんだけど作家でもあって、ちょっと保守的な表現をする人なんだよね。そこからもけっこう影響を受けているんだろうな。書きかたについてもそうだし、「コメディとは?」というような本を書いているんだけど、彼のコメディ観みたいなものを音楽に当てはめて考えてもおもしろいなと思うような発想をくれるんだよね。もちろん書くことにも応用の効くような発想だったし、スチュワート・リーはアートの作りかたみたいなものの発想自体がすごくおもしろいんだ。日本語になっているものがあるかどうかはわからないけど、そもそもがスタンダップ・コメディアンということもあるからね。イギリスのコメディというのは作品が出回っているということでは狭い世界かもしれない。

音楽の本で影響を受けたのは、Artemy Troitskyというロシアのジャーナリストが書いた『Back in the USSR:The True Story of Rock in Russia』(1988)。これはソヴィエトのロック史を彼自身の経験を織り込みながら絶妙に描いた本で、今回の執筆において大いに助けられました。

※ちなみに、「QUIT YOUR BAND!」の直訳は「バンドをやめろ!」で、原題は「CLAP YOUR HANDS」とか「KILL YOUR IDLE」など英文でよく使われる「●●YOUR●●」の言葉遊び。

取材:野田努/通訳:染谷和美(2017年12月06日)

| 12 |

INTERVIEWS

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー

- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る

- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会

- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから

- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”

- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン

- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー

- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く

- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー

- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る

- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー

- interview with Gazelle Twin - UKを切り裂く、恐怖のエレクトロニカ ——ガゼル・ツイン、本邦初インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE