MOST READ

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- interview with Toru Hashimoto 選曲家人生30年、山あり谷ありの来し方を振り返る | ──橋本徹、インタヴュー

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- Jlin - Akoma | ジェイリン

- 『成功したオタク』 -

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- interview with Mount Kimbie ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 | 対談:ジェフ・ミルズ × 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- みんなのきもち ――アンビエントに特化したデイタイム・レイヴ〈Sommer Edition Vol.3〉が年始に開催

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- Beyoncé - Renaissance

Home > Interviews > interview with Saito - テクノ夫婦

千葉県船橋の齋藤一家といえば、近所でも評判のオモシロ家族で、TVや雑誌の取材も珍しくない。匿名性を重んじるテクノに限らず、一般人でさえも個人情報に神経質なこのご時世に、ありふれた住宅街の一軒家の庭に貼られたテントで寝起きをし、テントで食事をし、気が向けば釣りに興じ、毎日がキャンプファイヤーのような生活を送りながらエレクトロニック・ミュージックを作っている。それは自然に溶け込む音楽というよりも、ともすればクレイジーでやかましい音楽、住宅街には不釣り合いな変わった音響だったりする。しかもこの夫婦、コロナ禍においては世界に向けてライヴ配信までしている。そして何を隠そう、このオモシロ家族(本人たちの言葉によればエクスペリメンタル家族)の奥方こそ、galcid(ギャルシッド)を名乗るレナであり、ルアーフィッシングに夢中な夫が生まれながらのテクノ野郎、齋藤久師なのであった……。

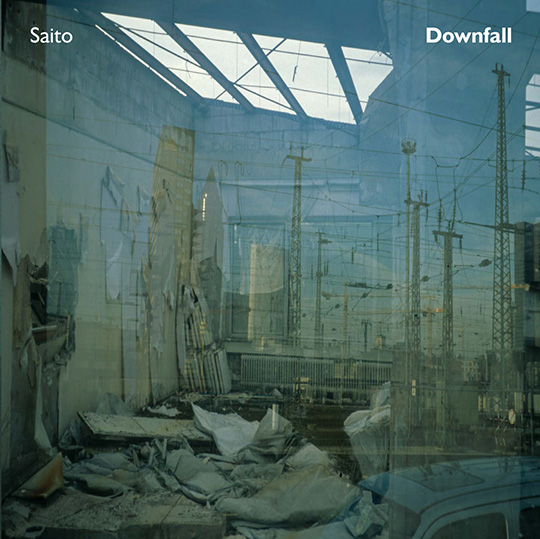

さて、そんな齋藤一家から生まれたアルバムのひとつが、つい先日発売となった。SAITO名義によるアルバム『Downfall』で、レーベルはフランクフルトの名門〈ミル・プラトー〉。ちょうどひと月ほど前には、〈ミル・プラトー〉の親レーベル〈フォース・インク〉から、パワフルなテクノをフィーチャーしたシングル「Bucket Brigade Device」をgalcid名義でリリースされたばかりでもある。ちなみに昨年末には、アンビエント作品集「galcid's ambient works」がカセットテープで〈Detroit Underground〉から出ている。フィジカルはすぐに売り切れてしまったが、配信ではまだ買えるし、口コミで評判が広がっているお陰で、いまもなお聴かれ続けている。

で、最新作となるSAITO名義の『Downfall』だが、これは強いて言うならオウテカの系譜にある音で、SAITO夫妻の盟友リチャード・ディヴァインの諸作ともリンクしている。つまり不規則なマシンドラムがうねりをあげながら、自由についての感覚を模索する音楽だ。とはいえ、SAITOの音楽は実験的ではあるが、よりフレンドリーでもある。奇想天外な展開に喜びの声を上げているロケット弾のような音楽で、あらゆる方向に飛んでは旋回し、最後は無事着陸する。ドイツではすでに評判になっているようだが、SAITOは今後ふたりの主戦場のひとつになるかもしれないと思う。そしてもうひとつ特筆すべきは「galcid's ambient works」のほうで、グローバル・コミュニケーションをダブ・ミキシングしたかのよう音響──といえば良いのだろうか、これが何気に良いのだ。ドリーミーなメロディと美しい静寂は、おそらくはレナの大らかさに関連しているのだろう。

そんなわけで、気が滅入る時代であってもじつに元気よく暮らしている齋藤家の話をどうぞどうぞ。ふたりは日々の生活をいかに面白く創造していけるのかという人類にとっての重大なテーマに取り組みつつ、アンダーグラウンドなテクノ作品を世界に向けて発信している。まずはその自由な生き方を読者とシェアしたいと思う。こんなでもいいんだと、ちょっと元気になれます。そう、日本を暮らしやすい国にする方法は、個性豊かな変人が増えること、齋藤家のような家族がもっと増えることであることは言うまでもない。

フィジカルにこだわるのは自分たちを守るためですね。若い人たちには音楽を買うって概念がないからです。そうすると、ぼくらは食っていけないじゃないですか。だから1年遅れてでも出すんですよ。

■新作はコロナ禍ですごく微妙な時期にリリースされましたけど、順番でいうとgalcidの『galcid's ambient works』が最初ですよね?

レナ:そうです。それも本当は去年の9月に出ているはずだったんですけど、カセットテープの原料である磁石不足で、世界中のカセット製造工場がしばらくクローズしてしまったんです。

■この作品は、ちょっと驚いたというか、すごく良いと思ったんですが、まわりの評判が良かったでしょう?

レナ:そうですね。カセットテープは一瞬にして完売しました。アメリカでも全て1週間で売れてしまって、日本ではなんと3時間で売り切れとなりましたね。一応バンドキャンプにもあがっているし、アップル・ミュージックにも入っているから聴けるんだけど、なぜかテープが欲しいって。フィジカルなものを求める人がけっこういるのかな。ヴァイナルもそうなんですけど、でもコロナで完全に工場がクローズしていて、めちゃくちゃ遅れています。通常、デジタル配信が先にリリースされるというのは順番としてありえないらしいけど、そうせざるをえなくて。

齋藤久師(以下、久師):〈Force Inc.〉のものと〈Mille Plateaux〉のものも、今年の1月には出るはずだったんですよ。

■フィジカルにこだわるのはなぜですか?

久師:まずは自分たちを守るためですね。だから1年遅れてでも出すんですよ。なぜかというと、若い人たちには音楽を買うって概念がないからです。知的財産なのに。そうすると、ぼくらは食っていけないじゃないですか。さらにコロナになって、ライヴもないとなると、絶対にコピーのできないフィジカルにはこだわりたいですよね。

■物体として売るものがあるかないかは大きいですよね。ちなみにコロナ前までは、ライヴに行くとき機材はどうしていたんですか?

久師:galcidの場合、レナはひとりで機材を持ってヨーロッパを周りますよ。

レナ:言ってもまぁ、40キロ程度なんで。

■じゅうぶん重いですよ(笑)。

久師:ドイツとかだと道もまっすぐだけど、フランスとかボコボコだからね(笑)。

レナ:イギリスはいいんですよ、紳士の国なので(笑)。手伝ってくれるんです。でも、昔住んでいたのがニューヨークだったから、手伝うふりして盗まれるんじゃないかって疑ってしまって。罪悪感を(笑)。

久師:1年間で2回スマホを盗まれていたもんね。

レナ:そうそう。スペインで。

久師:その盗んだ人が電話を使いまくったんですよ。で、40万円の請求が来た。最悪ですよ。

■その40万はどうしたんですか?

久師:払いましたよ(笑)。

レナ:一応まけてもらいましたけど。渡航する直前に格安プランに変えたんです。でも、そのシステムだと盗まれたら連絡できるところがなくて……。フリーダイヤルは海外からはかけられないし、久師に代わりにかけてもらったら、本人以外はダメですと。その間ずっと電話を使われてしまってたんです。帰国して携帯会社に事情説明したら、24万まで下げてもらえました。それでも高いですけど(笑)。

■いろいろエピソードがあってすごいですね。〈Mille Plateaux〉のほうの作品は、(名物オーナーである)アヒム・ゼパンスキーさんからオファーがあったんですか?

レナ:そうです。「クレイジーなものを作ってくれないか」って。

久師:「好きなだけ好きなことをしろ」って。「できるだけ狂ったものを作ってほしい」って言われましたね。それと、〈Mille Plateaux〉の長年こだわりのしきたりがあって、名前を「galcid」以外のものにしてくれといわれましたね。OvalやALVA NOTOもそうですけど、じゃあボク達は何にしようって。それで名字の齋藤(SAITO)にしようって。「Mille Plateaux」と「saito」って韻も踏んでるし面白いかなって(笑)。

レナ:〈Force Inc.〉のほうは「メインフロアのプレミアム・タイムで流すようなものを作って欲しい」と言われました。今までそういった4つ打ちの「ザ・テクノ」みたいなオーダーは受けなかったんですけど、試してみることにしました。じつは〈Force Inc.〉のことを知らなかったんですよ、私。友だちに「〈Force Inc.〉ってところからメールがきたんだけど大丈夫かな?」って言ったくらいで(笑)。「え、有名なの! じゃあ受けとこう」と(笑)。〈Mille Plateaux〉は知っていたんですけど。

■同じじゃないですか(笑)。もともと〈Force Inc.〉からはじまったんですよね。

レナ:そうみたいですね。で、「〈Mille Plateaux〉はうちの傘下だから」って〈Forc Inc〉のオーナーに言われて……。

久師:どちらかというと、僕たちの好きなサウンドの傾向は〈Mille Plateaux〉系なんです。ダンスフロア系ではなくて。

■〈Force Inc.〉はハード・テクノだから。

久師:そうそう。だから作り方も変えましたね。両方とも即興で演奏したあとにエディットするんですけど、〈Force Inc.〉のほうは昔の機材を使って、クラシックスタイルでレコーディングしましたね。ジェフ・ミルズ・スタイルというか。〈Mille Plateaux〉のほうはユーロラック・モジュラーだけで作って、それをあとでこねくり回しました。

レナ:同じく『galcid's ambient works』も全部ヴィンテージ・シンセを使いました。

久師:そうですね。意図してできるだけ雑に作りました。

できるだけおかしなようにやれっていうのは言われたんですけど、ぼくらにとってはあまりおかしなことではなくて、いつもやりたかったけど我慢していたことなんです。だから仕掛けはすごく多いですね。

●アンビエントをやったのは『galcid's ambient works』が初めてですよね。なぜやってみようと思われたんですか?

レナ:去年の夏に作りはじめたんですけど、猛暑だったから、ちょっと涼しげな音楽を作ってみたいっていうのがきっかけですね。

久師:でも、真冬に出ちゃったよね(笑)。『galcid's ambient works』ではシーケンサーさえ使ってないんです。TB-303でCV/GATEを出して、直接アナログシンセサイザーをテープエコーに繋いだりして、そういったノイズを含めたサウンドが味になったのかな、と思います。

レナ:なんか新しいような懐かしいような雰囲気もあって、ちょうど良かったのかな、と感じています。『galcid’s ambient works』は、いろいろ開眼させてくれるきっかけになりました。それまで私たちはメロディを入れないというか、無機質なものにしたくて、コード感を敢えてトラックに入れてきませんでした。それが『galcid's ambient works』から入ってきたんです。その後の作品はちょっとメロディが入っていたり、コード感を感じるものが入ってくるようになりましたね。

●今回まさにそれをすごく感じました。

久師:まずビートの部分を全部作って、あとでメロディを入れる形ですね。ぼくらの基本である即興という手法は変わらないけど、メロディは即興だとなかなか難しいです。それこそフリー・ジャズみたいになっちゃうので、ちゃんとリフレインするようなもの、構成されたものはあとから冷静になって考えて二度書きしています。だから一回だけダビングしましたね(笑)。

レナ:リスニング作品にしたいっていう想いがあるので、前回のファースト・アルバム(『hertz』)もそうですが、今回はとくに、和声にこだわりました。私が聴いてきたもの、それこそ〈Mille Plateaux〉の全盛のときとかはメロディがあったし、そういうものを聴いて育ってきているのがどっかにあったんだろうね。いままではあまりにもシンプルすぎて、感情的にもいろいろと抑えていたものが『galcid’s ambient works』以降は出てきましたね。

久師:それまでなぜメロディを入れなかったのかというと、無機質にこだわっているのもありますけど、リスナーに想像の余地を与えたかったからなんですよね。ダンスフロアでは、自分の予定調和を崩してくれるところが楽しかったりするじゃないですか。ドラムしか入っていない部分がすごく気持ちよかったり。だから、そこに特化して作っていたんだよね。ところが、メロディを一度入れてみると、意外と評判が良くて、「あぁ、いいのかな」って(笑)。世界が少し広がりましたね。リスナーの幅も。

レナ:それがいまやっている活動にも繋がっていくんですよ。だから『galcid’s ambient works』が分岐点になった。

■〈Force Inc.〉のほう(「Bucket Brigade Device」)はダンスフロアがないと機能しないサウンドですけど、〈Mille Plateaux〉の作品(『Downfall』)は、タイミングが良いのか悪いのか、家でも繰り返し聴ける音楽じゃないですか。

久師:やはり評判も〈Mille Plateaux〉のほうが断然良いですね。いまは現場で流せないから(笑)。みんな家で聴くしかないので。

レナ:(「Bucket Brigade Device」は)せっかくマイク・ヴァン・ダイクがいろいろなクラブで低音出して調整してリミックスしてくれたんですけど、いざ蓋を開けてみたら、場所がないっていう(笑)。

■コロナでロックダウンされた頃に、ロラン・ガルニエにインタヴューしたら、いまいちばん聴きたくないのはハードなテクノだと(笑)。

一同:(爆笑)。

久師:じゃあ、〈Force Inc.〉のほうは出さないほうが良かったのかな(笑)。再来年ぐらいにしとけばよかった(笑)。

■〈Mille Plateaux〉のアルバムはいまの時代にすごく合っている気がします。これはコンセプトがあったんですか?

久師:常にびっくりさせようっていう思いがあるんです。落とし穴的なもの。

■アヒムさんからは好きなようにやれって言われたんですよね?

久師:できるだけおかしなようにやれっていうのは言われたんですけど、ぼくらにとってはあまりおかしなことではなくて、いつもやりたかったけど我慢していたことなんです。だから仕掛けはすごく多いですね。ハリウッド映画のような。3秒に1回は何かがある。ループしているところがほとんどないですね。

レナ:絶対に「作品」にするという意識はあった。描いたイラストレーションを額縁に入れると、その瞬間から落書きではなくて作品になるじゃないですか。そういうことをすごく大切にするというか。ライヴ・セッションをそのまま聴かせる方法もあるけど、今回はエディットとかミックスとかをしっかりやろうというのがあったんですよね。当たり前のことだけど、でもいまはなんでも簡単に出せちゃうから……。

■重要ですよね。DIYでやるうえでもね。

レナ:音楽系のワークショップでよく「作品化するのに迷っているんですが、どうしたらいいんですか」って訊かれるんです。

久師:いま、そのような質問は本当に多いですね。でも実はすごく簡単なことなんです。僕らがやっていることは、60年代後半からのジャマイカン・ダブの連中がやっていたことと同じなんですよね。エイフェックス・ツインやクラフトワークもそうですけど、謎めいているようで、やっていることはすごくシンプル。僕らもそう。全然難しいことはやっていないんです。強いて言うなら、一番こだわっているのは、中学生のときに作ったシールドかな。

■なぜシールドを作ったんですか?

久師:お金がなかったからです。それがいまだに20本あるんですよ。それを挿した瞬間に、音が中2の時の音になるんです。いわゆる「悪い音」ってやつですよ。伝導率が悪いからなんですけど、その効果が良すぎて絶対手放せないんです。音の良さと音楽の良さって別物だなっていうのはけっこう昔からわかっていて、あえて高級オーディオとかハイレゾなものは使ってないですね。

取材:野田努+小林拓音(2020年9月18日)

| 12 |

INTERVIEWS

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー

- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る

- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会

- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから

- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”

- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン

- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー

- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く

- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー

- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る

- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー

- interview with Gazelle Twin - UKを切り裂く、恐怖のエレクトロニカ ——ガゼル・ツイン、本邦初インタヴュー

- interview with Nubya Garcia - ヌバイア・ガルシアのジャズにはロンドンならではの芳香が漂っている ──来日インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE