そう、サン・ラーは、歴史上もっとも特異なジャズ・アーティストです。なにしろ自らの過去を消去し、生涯をかけてひとつの寓話を作り上げ、自身も最後までその物語の人物であることを演じきったのですから。地球を変えるために生まれ変わったとか、黒人の夢のなかで土星からテレポートされたとか、自らの出自からしていろんな説を唱えている彼は、同時に自らの奇観も磨き、パスポートもサン・ラーとして登録していました。〈インパルス〉が契約書を見せたとき、項目のなかに「地球での契約に限る」という一文を添えるよう要請したほどです。彼が音楽シーンに登場したとき、いや、登場してから何十年ものあいだ、ほとんどの地球人はその姿を侮蔑するか無視するか、敵視しました。こうした無理解やよくて奇異なるものをみつめる視線のなかでも、サン・ラーは動じる色をいっさい見せず、「地球人でない」「土星から送り込まれた」「黒人ではない」「存在さえしてない」という自分の物語をまげませんでした。

面白いことに、21世紀も20年以上が過ぎた現在——、彼が地球での息を引き取ったのが1993年ですから、今年でちょうど地球脱出30年の現在、サン・ラーはしぶとい、いや、驚嘆すべき影響力をほこるジャズ・ミュージシャンのひとりとして認識されるようになっています。フライング・ロータスやムーア・マザー、セオ・パリッシュといった人たちの作品のなかにはサン・ラーが見えるし、ヤン富田やヨ・ラ・テンゴ、コンピュータ・マジックやエズラ・コレクティヴといった人たちはサン・ラーの楽曲をカヴァーしています。あのレディー・ガガもサン・ラーの代表曲のひとつ “Rocket Number 9” を借用しているのです。ますます価格が上昇する〈サターン〉盤を蒐集しているコレクターも世界中にいるでしょう。なかばポップアイコン化もしているようで、海賊版と思わしきサン・ラーTシャツが巷に増殖していたりもします。世代もリスナー層も超越し、これほど幅広くカルト的な人気を高め、地球上の生命体としては存在していないのにもかかわらず、年を追うごとに露出を増やしているミュージシャンは控えめに言ってもかなり稀だと思われます。

現在、あるいはわりと最近の過去において、こうしたサン・ラー人気の広さ、根強さは、マイルスやコルトレーンに匹敵するという声があります。たしかにそうかもしれませんが、サン・ラーの音楽は、強烈な独奏者によるものではなかった。大所帯のアーケストラであること、集団で演奏することに彼はこだわった。集団で生活をともにすることにも意味を見出していた。それ自体がひとつのコンセプトだった、と言っていいくらいに。

音楽家であり哲学者であり、勉強家であり、考古学者であり、童話の天文学者であり、学校の先生であり、無邪気な厭世家かつ夢想家であり、オリジナル・アフロフューチャリストであるサン・ラーは、およそ40年のあいだにじつに膨大な数のアルバムを録音しています。私たちは限りあるこの先の人生で、まだしっかり聴けていないサン・ラー作品があることを幸せに思ったりもします。……おっと、アーケストラはまだ活動中でしたね。

ジョン・F・スウェッドによる『宇宙こそ帰る場所 ——新訳サン・ラー伝』は、世界で唯一のサン・ラーの評伝、サン・ラーが隠してきた彼の人生のおおよそすべてが描かれている本で、1997年に出版されて以来、世界で読まれ続けている名著と言える一冊です。サン・ラーの評伝とは、彼が消去した人生を物語ることにほかなりませんが、著者は、サン・ラーの難解な思想の糸(古代エジプト学、科学と考古学、黒人の民間伝承、オカルト学、象形文字など)を解きほぐしてもいます。本の虫だったサン・ラーは片っ端から書物を読んでいますが、それは生と死、空間と時間といった地球上の概念を超えて、調和を再統合するため、愛のためでした。

自己神話化の軌跡と、生々しい人間としてのサン・ラーを描いた400ページ以上の原書を、鈴木孝弥氏がおよそ1年半をかけて言葉を慎重に選び、日本語に変換することに成功しました。情熱的かつ読者に親切な氏は、多くの訳者註を加えています。また、原書に掲載された写真も、今後の研究においても重要な、本書の情報源や養分となった重要な文献類もすべて掲載してあります。日本語版は512ページになりました。大作なので、ゆっくり読めば1ヶ月は楽しめます。さらにもっとゆっくり読めば2ヶ月は宇宙遊泳できるし、迷っても大丈夫。宇宙こそ帰る場所(Space is the place)です。発売は1月31日。

ジョン・F・スウェッド(著)鈴木孝弥(訳)

宇宙こそ帰る場所──新訳サン・ラー伝

ジョン・F・スウェッド(John F. Szwed)

1936年生まれ。イェール大学名誉教授(人類学、アフリカン・アメリカン研究、映画学)、コロンビア大学名誉教授(同大学ジャズ研究センター教授、センター長を歴任し、現在非常勤上級研究員。グッゲンハイムおよびロックフェラー財団フェロウシップ。マイルズ・デイヴィス、ビリー・ホリデイ、アラン・ローマックス等々に関する著作が多数あり、その代表的なジャズ研究書『Jazz 101: A Complete Guide to Learning and Loving Jazz』(2000)は、『ジャズ・ヒストリー』として邦訳されている(諸岡敏行訳 青土社/2004)。また、CDセット『Jelly Roll Morton: The Complete Library of Congress Recordings by Alan Lomax』《ラウンダー・レコーズ/2005》のブックレット「Doctor Jazz」で、同年のグラミー/ベスト・アルバム・ノート賞を受賞している。

鈴木孝弥(すずき・こうや)

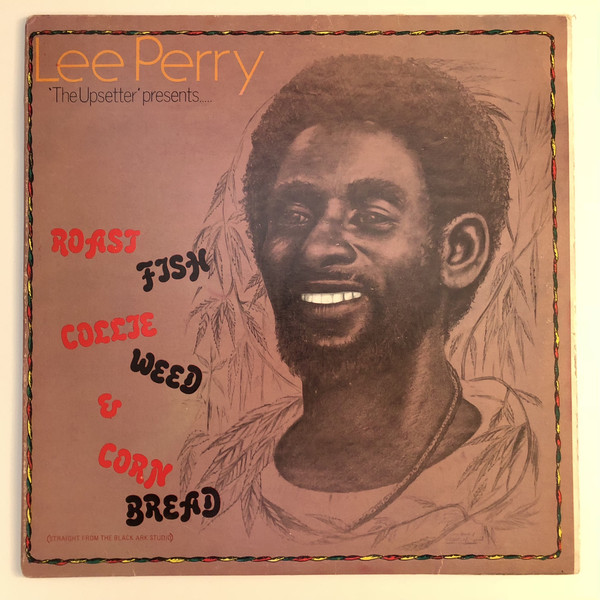

1966年生まれ。音楽ライター、翻訳家(仏・英)。主な著書・監著書に『REGGAE definitive』(Pヴァイン、2021年)、ディスク・ガイド&クロニクル・シリーズ『ルーツ・ロック・レゲエ』(シンコー・ミュージック、2002/2004年)、『定本リー “スクラッチ” ペリー』(リットー・ミュージック、2005年)など。翻訳書にボリス・ヴィアン『ボリス・ヴィアンのジャズ入門』(シンコー・ミュージック、2009年)、フランソワ・ダンベルトン『セルジュ・ゲンズブール バンド・デシネで読むその人生と女たち』(DU BOOKS、2016年)、パノニカ・ドゥ・コーニグズウォーター『ジャズ・ミュージシャン3つの願い』(スペースシャワーネットワーク、2009年)、アレクサンドル・グロンドー『レゲエ・アンバサダーズ 現代のロッカーズ』(DU BOOKS、2017年)、ステファン・ジェルクン『超プロテスト・ミュージック・ガイド』(Pヴァイン、2018年)ほか多数。