MOST READ

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- 『成功したオタク』 -

- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー

- Royel Otis - Pratts & Pain | ロイエル・オーティス

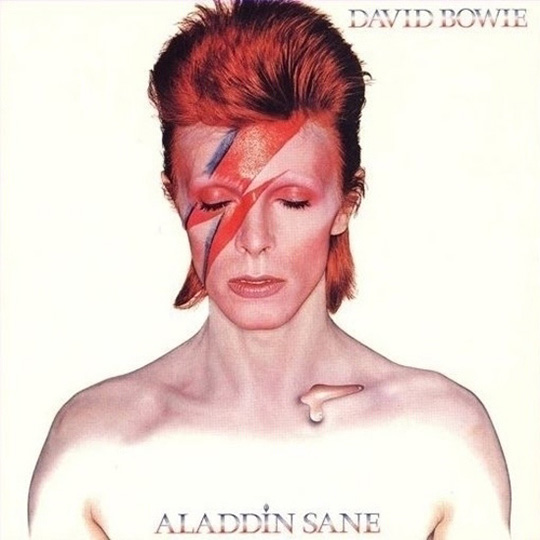

Home > Reviews > Album Reviews > David Bowie- Sue (Or In A Season Of Crime)

柳樂光隆 Jan 06,2015 UP

僕は、昨年、『Jazz The New Chapter』という本を2冊出した。それは、それだけジャズ・シーンは新譜が充実していたからこそできたものだし、同時にいまは黄金時代と呼んでもおかしくないくらいに次から次へと新しい才能が出てきているような状況だからこそ出せたというのもある。今年、ティグラン・ハマシアンにインタヴューしたときに、彼が「いまは才能あるミュージシャンがたくさんいる。僕はこの時代に生まれてラッキーだった。」というようなことを言っていたが、当事者が自覚するほど充実しているのかと思ったものだ。

さて、そんな中でジャズとヒップホップの蜜月は日々取りざたされている。ロバート・グラスパーの周辺のミュージシャンたちがコモンやマクスウェル、Q-Tipといったアーティストのサポートをしているだけでなく、今年はジェイソン・モランやマーク・ジュリアナがミシェル・ンデゲオチェロとコラボレートし、新作のリリースが決まったディアンジェロはクリス・デイヴをバンドの核に据えている。ブラック・ミュージックの世界では、彼ら新たなジャズ・ミュージシャンの存在がサウンドを決めているケースも多いと言っていいだろう。ただ、ロックの世界はとなると、そんなケースがまだ見られなかったのが実情だった。ディアンジェロにおけるクリス・デイヴのように、ロックで真っ先にジャズの最先端を起用するのは誰か。進化する生演奏を取り込むことができるロック・ミュージシャンは誰か。そんなことをいつも考えていたが、まさかそれがデヴィッド・ボウイだとは思いもよらなかった。

この「スー(オア・イン・ア・シーズン・オブ・クライム)」で、ボウイはマリア・シュナイダー・オーケストラとのコラボレーションを選択した。マリア・シュナイダーは、マイルス・デイビスとの数々の仕事でジャズの歴史を作ってきた伝説的な作編曲家ギル・エヴァンスの弟子のひとりであり、現在ではジャズ界最高のビッグバンドを率いる作編曲家だ。グラミー賞をジャズとクラシックの両部門で受賞していることからもわかるように、その楽曲はジャズの躍動感とクラシックの洗練が共存している唯一無二、マリア・シュナイダーならではのサウンドに彩られている。さらにブラジル音楽やタンゴ、スパニッシュなど、さまざまな要素を自在に取り込む柔軟性も持ち合わせ、そのサウンドは日々進化している。

なかでも特徴的なのが、アグレッシヴな力強さと柔らかなテクスチャーの両方を自在にコントロールする鉄壁のホーン・セクション。代表曲の”ハング・グライディング(Hang Gliding)”ではハンググライダーが地上から離れ、ぐんぐん高度を上げ、時に気流に巻き込まれながらも上昇し、最後に大きな風をつかまえて悠々と空を泳ぐ状況が描かれるが、その風や気流の動きが手に取るようにわかるのがこのバンドの最大の魅力だろう。楽器を完璧にコントロールできる名手たちの繊細な演奏が「空気の動き」さえも表現してしまうのだ。

そんなマリア・シュナイダー・オーケストラをボウイはロックの文脈で見事に乗りこなしてしまった。ただし、そのために的確な調整を加えているのが、ボウイ(&プロデューサーのトニー・ビスコンティ)とマリアのすごさだろう。

マリアは昨年クラシックでグラミー賞を受賞したことからもわかるようにどちらかというと正確さや繊細さに重きを置いてきたこともあり、近年はギターがロックやエレクトロニック・ミュージックもイケる個性派ベン・モンダーから、セロニアス・モンク・コンペティションの優勝者でもある若手のラーゲ・ルンドに変わっていた。それがこのロック仕様バンドではあえてベン・モンダーを呼び戻している。彼女の1995年の『カミング・アバウト(Coming About)』では、ベン・モンダーがエレキギターでノイズを振りまいているが、そのころを思い起こさせるサウンドがひさびさに聴けたという意味でマリア・ファンには貴重なセッションとなったと言える。そして、同じように当時はクラリネット奏者のスコット・ロビンソンがバス・クラリネットで、ブリブリゴリゴリとフリーキーなフレーズをぶちかまして不穏な空気を加えていたが、ここでもそれが復活している。ノイジー&エレクトリックなサウンドでジミ・ヘンドリックスをカヴァーしたりしていた師匠ギル・エヴァンスのサウンドを彷彿とさせる初期のマリアのサウンドが帰ってきたと言っていいだろう。

そして、最大の変更点は現在ジャズ・シーンの最先端といえる奇才ドラマー、マーク・ジュリアナの起用だ。これまでマリアのバンドでは不動のドラマー、クラレンス・ペンがいた。マリアが書くあらゆるサウンドをあらゆるリズムを一人で叩き分ける驚異のドラマーのクラレンスにマリアは全幅の信頼を寄せていたはずだ。それをここではマーク・ジュリアナを起用し、ロック仕様に一気に振り切ってみせた。おそらくマリアのバンドのソロイストでもあるダニー・マッキャスリンが自身のアルバム『キャスティング・フォー・グラヴィティ(Casting for Gravity)』でドラムにマーク・ジュリアナを起用していることから、ダニーつながりで起用されたと思われる。この作品はボーズ・オブ・カナダの”アルファ・アンド・オメガ(Alpha & Omega)”を生演奏でカヴァーするなど、エレクトロニック・ミュージックをジャズ化する試みが成功し、グラミーにもノミネートされた傑作だ。その胆はマークのまるでマシーンのようなビートだ。現在、ブラッド・メルドーとのデュオ・ユニット、メリアーナで世界中を驚かせているマークは、スクエアプッシャーやエイフェックスツインからの影響を公言するようにエレクトロニック・ミュージックのビートを生演奏ドラムでトレースし、さらにそこにインプロヴィゼーションのスリルを乗せ、ドラム演奏の新たな可能性を提示している奇才だ。

この”スー”でも、疾走するポリリズミックなドラミングがロックの耳にも耐えうるパワフルなグルーヴを与えているだけでなく、シンバルとスネアの乾いた響きを軸に、手数は増えても音色は増やさずに最小単位のフレーズのシンプルなループを軸にしたマークならではのびっちびちにタイトなドラミングが楽曲に新鮮な響きをもたらしている。そっけないまでに音色を絞ったフィルなども含めて、ミニマルかつミニマムなドラムはロックとテクノを通過した耳で聴けば、そのすさまじさに気づくことができるだろう。現在ジャズ・ミュージシャンが提示できるもっとも新たな可能性がここにはある。

しかし、この最新形ジャズ・ドラマーを扱ったのがデヴィッド・ボウイだとは。次はダーティー・プロジェクターズ的なマーク・ジュリアナらと近い世代のロック・バンドに扱ってもらいたいものだ。この曲が、そんなジャズとロックの蜜月がはじまってくれるきっかけになることを願って。

Maria Schneider Orchestra:

Maria Schneider: Arranger, Conductor

Donny McCaslin: Tenor Soloist

Ryan Keberle: Trombone Soloist

Jesse Han: Flute, Alto Flute, Bass Flute

David Pietro: Alto Flute, Clarinet, Soprano Sax

Rich Perry: Tenor Sax

Donny McCaslin: Soprano Sax, Tenor Sax

Scott Robinson: Clarinet, Bass Clarinet, Contrabass Clarinet

Tony Kadleck: Trumpet, Fluegelhorn

Greg Gisbert: Trumpet, Fluegelhorn

Augie Haas: Trumpet, Fluegelhorn

Mike Rodriguez: Trumpet, Fluegelhorn

Keith O'Quinn: Trombone

Ryan Keberle: Trombone

Marshall Gilkes: Trombone

George Flynn: Bass Trombone, Contrabass Trombone

Ben Monder: Guitar

Frank Kimbrough: Piano

Jay Anderson: Bass

Mark Guiliana: Drums

柳樂光隆

ALBUM REVIEWS

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes

- Beyoncé - Cowboy Carter

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow

- Jlin - Akoma

- Ben Frost - Scope Neglect

- Savan - Antes del Amanecer

- Rafael Toral - Spectral Evolution

- Kelela - RAVE:N, The Remixes

- Kim Gordon - The Collective

- serpentwithfeet - GRIP

- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks

- Philip Glass - Philip Glass Solo

- Royel Otis - Pratts & Pain

DOMMUNE

DOMMUNE