MOST READ

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- 橋元優歩

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- Jlin - Akoma | ジェイリン

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- 『成功したオタク』 -

- interview with agraph その“グラフ”は、ミニマル・ミュージックをひらいていく | アグラフ、牛尾憲輔、電気グルーヴ

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- ソルトバーン -

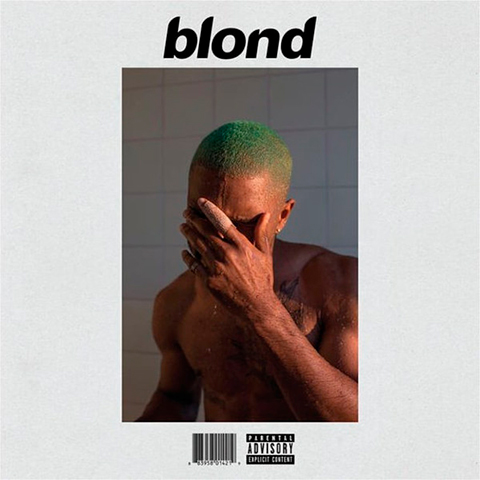

Home > Reviews > Album Reviews > Frank Ocean- Blonde

大勢が僕たちを嫌ってるし、僕たちが存在しなければいいと願っている

──フランク・オーシャンのタンブラーより

6月12日の夜は眠れなかった。フロリダ州オーランドのゲイ・クラブで49人が殺された銃乱射事件の続報を次々に追っているうちに気がつけば朝になり、精神的にすっかり参ってしまったのだ。そのひと月前にたまたまゲイ・クラブに遊びに行っていた僕は、自分が被害者になるところを……ホモフォビアの凶悪犯に殺されるところを想像した。あるいは逃げ惑う自分を。それから少し経って、犯人がクラブの常連であったことからゲイもしくはバイセクシュアル男性であった可能性が高い(というか、確実にそうだろうと自分は思う)ことが報じられると、いっそういたたまれない気持ちになった。僕は自分が加害者になるところを……自分が同性愛者だと受け入れられず、自己嫌悪とルサンチマンに駆られてホモフォビアに囚われる自分を想像した。自分が被害者にも加害者にもなりえる世界に、いまなお生きている現実を突きつけられた気分だった。そして考えても詮ないことが頭をよぎった。犯人は、フランク・オーシャンの『チャンネル・オレンジ』を聴かなかったのだろうか……と。

『チャンネル・オレンジ』は、オーシャンが自分の失恋を赤裸々に綴り、歌うことでそれを乗り越えていこうとするところで終わるアルバムだった。そうして自分の恋を葬送し、自身を受け入れる作業でもあった。“フォレスト・ガンプ”……それはラヴ・ソングにおいてはごくありきたりの失恋の物語だったはずだが、青年が青年に抱いた恋心について描かれていたために、ブラック・ミュージック/ポップ・ミュージックを更新する1曲と「なってしまった」。彼自身は自分の表現において、自分自身に正直でありたかっただけだ。社会に何かを強く訴えるとか、自分がきっかけとなるとか、そういうことは優先して考えられていなかったはずだ。僕もあの曲を、あのアルバムをそう捉えていた。

……だから、オーランドの銃乱射事件からしばらく経って、冒頭で引用したメッセージをオーシャンが事件を受けて発表したとき、僕は少し驚くとともに鋭く胸を突かれたような気がした。迷うことなく、「We」「Us」という人称を使っていたその熱のこもった文章に。その時点で発表されていた新作のタイトル『ボーイズ・ドント・クライ』──ザ・キュアーの引用──がどうして複数形なのかようやくわかった。それは反語だ。「僕たち」は、いつだって泣き続けているのだと。僕がフランク・オーシャンを聴いているといつも感じるのは、マイノリティとはたんに人数が少ないということや「属性」のことではない、ということだ。

散々待たされてようやく発表されたヴィジュアル・アルバム『エンドレス』、そしてそれに続いた『ブロンド』は、「We」「Us」についての作品集だ。虚実入り乱れるストーリーテリングを特徴としていたそれまでの作風に比べ、より内面的で、よりパーソナルな度合いが高まったとされるが、自分には聴けば聴くほどに「僕たち」や「わたしたち」の音楽に思えてくる。膨大かつ多岐にわたるコントリビューター/インスピレーション元のリストのせいもある。ジャンルをやすやすと越えて行き来する音楽性によるところもある。よりエモーショナルな声で歌われている痛みや傷が、とことん赤裸々であるがゆえに生々しいからでもあるだろう。たとえば1曲め、“ナイキス”──あまりに感傷的で、あまりに美しいオープニング・ナンバー──ではエフェクトのかかった声が「RIP トレイヴォン」と告げる。もちろん、銃殺されたトレイヴォン・マーティンのことだ。「RIP トレイヴォン、僕みたいなニガー」。このナンバーのエクステンデッド・ヴァージョンでは、そして、KOHHのラップに引き継がれる。あるいはまた、タイラー・ザ・クリエイターとファレル・ウィリアムスがクレジットされている“ピンク+ホワイト”では涼風を感じるようなスムースな演奏に乗せて自身の生い立ちが綴られているが、それは後半ビヨンセとの現在のポップにおいて最高にリッチで眩しいコーラスとなって表現される。また、ギターの弦の震えが優しげな“スカイライン・トゥ”では夏の記憶がケンドリック・ラマーの客演をさりげなく加えながら映し出される。イントロのキーボードの響きがいかにもフランク・オーシャンらしいバラッド“ホワイト・フェラーリ”ではビートルズの“ヒア、ゼア・アンド・エヴリホウェア”が、“ジークフリード”ではエリオット・スミスが引用されている。それらは彼自身が想いを寄せてきた/寄せているアーティストたちやミュージシャン、シンガーが総動員されたものであり、彼の内面世界に溶け込んでいる。これまで以上にR&Bやソウルの囲いをあっさりとはみ出る音楽的な幅広さにかかわらず、統一感があるのはそのためだろう。そもそもアートワークがヴォルフギャング・ティルマンス──90年代のアンダーグラウンド・ゲイ・カルチャーを現代アートの領域まで拡張したドイツの写真家──だという時点で、フランク・オーシャンというひとがアメリカのメインストリームにおけるブラック・カルチャーの枠を大きく外れた感性のひとだということがわかる。

叶わなかった恋、ドラッグ、SNS時代における虚しいリレーションシップ、子ども時代の記憶と肉親への想い、ポップ・スターとしての空虚さや孤独……『ブロンド』における音楽的/文化的な折衷性や多層性は、フランク・オーシャン自身の感傷を中心としてかき集められたことによるものだ。それは彼の弱さや正直さからできている。ポップ・スターもアンダーグラウンドの新鋭も、肌の白いひとも黒いひとも黄色いひとも、生きているひとももう死んでしまったひとも召喚されて、ここで息を吐き出したり音を鳴らしたりしている。オーシャンの心の震えが、それら大勢の人間の表現と少しずつ共鳴している。その、少しずつ、という感覚こそがフランク・オーシャンのポップ・ミュージックだと思える。彼の音楽にとっての「僕たち」とは、彼が説明されるときにしばしば言われる「ゲイもしくはバイセクシュアル男性」、ではない。たくさんの、本当にたくさんの人間たちの吐息のことだ。

このアルバムのムードを端的に示しているのがラスト2曲だろうか……とくにビートレスの“ゴッドスピード”は出色だ。ゴスペルのコーラスは、しかしカットされ、ときにピッチシフトされてどこかしら不完全でいびつなものとして響いている。それにどこまでもセンチメンタルな鍵盤と歌──存在しなければいいと願われている僕たちが、しかしそれでも存在していること。多様性やダイヴァーシティなんて言葉を政治家が声高に叫ぶ現在において、それでも行き場所を見つけられない人間たちの逃げ場所が『ブロンド』だ。いまこのときも燃えさかる憎悪を一瞬だけでも忘れられるように、そこでは少しばかり苦しそうに、だが慈しみをこめて、「I will always love you」と歌われている。

木津毅

ALBUM REVIEWS

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes

- Beyoncé - Cowboy Carter

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow

- Jlin - Akoma

- Ben Frost - Scope Neglect

- Savan - Antes del Amanecer

- Rafael Toral - Spectral Evolution

- Kelela - RAVE:N, The Remixes

- Kim Gordon - The Collective

- serpentwithfeet - GRIP

- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks

- Philip Glass - Philip Glass Solo

- Royel Otis - Pratts & Pain

- Lost Souls Of Saturn - Reality

DOMMUNE

DOMMUNE