Shop Chart

1 |

2 |

||||

|---|---|---|---|---|---|

3 |

4 |

LOS MASSIERAS

BETTER THAN ITALIANS EP

/

»COMMENT GET MUSIC

|

|||

5 |

6 |

||||

7 |

8 |

||||

9 |

10 |

1 |

2 |

||||

|---|---|---|---|---|---|

3 |

4 |

LOS MASSIERAS

BETTER THAN ITALIANS EP

/

»COMMENT GET MUSIC

|

|||

5 |

6 |

||||

7 |

8 |

||||

9 |

10 |

1 |

2 |

||

|---|---|---|---|

3 |

4 |

||

5 |

6 |

||

7 |

8 |

||

9 |

10 |

1 |

M.I.A. - Born Free - XL Recordings |

|---|---|

2 | James Blake - CMYK - R&S Records |

3 | Oneohtrix Point Never - Returnal -Editions Mego |

4 | 砂原良徳- Sublimenal - Ki/oon |

5 |

Zs - New Slaves - The Social Registry |

6 |

七尾旅人 - Billion Voices - Felicity |

7 |

Rockasen - Welcom Home - Assasin Of Youth |

8 | Budamonky & S.l.a.c.k. - Bud Space - Dogear Records |

9 |

Buffalo Daughter - The Weapons Of Math Destruction - Buffalo Ranch |

10 |

Ariel Pink's Haunted Graffiti - Before Today -4A |

『My Space』は、言わば日本における『オリジナル・パイレート・マテリアル』である。何か気の利いたことを言うわけでもなく、ただひたすら彼らの日常のみが描かれているのだ。

車ではなく電車に乗って東京を移動する、仕事はないが時間はある、梅酒や発泡酒を飲み、そして夜の街を徘徊する、友だちの連れきた女の子に動揺する、夜に自転車をこいで彼女の家まで行く、吸いながら思い切り空想する......そんな「たわいのない話」がいっぱい詰まったアルバムだ。情にすがりつくような感傷主義もなければ、まどろっこしい陰気さもない。何か実のあることを言わなければならないというオブセッションもなければ、経済的な貧しさを売りにすることもない。ラップの自己中心主義とは1億光年離れながら(このアルバムにおける"主語"の少なさといったら......)、S.L.A.C.K.は特徴的な舌足らずの声で彼の日常を淡々と描写する。友だちや恋人、クラブ、朝帰りのまぶしい太陽、やる気のないバイト、怠惰と嫌悪、希望と絶望、愛情と冷酷さが入り交じりながら、しかし感情の起伏は抑えられ、池袋、新宿、渋谷、あるいは足立区から板橋区あたりを、彼はたいした目的もなくぶらぶら歩いているようだ。そんなアンチ・ドラマに満ちた『My Space』は、見通しが決して明るいとは言えない彼らの(そしてわれわれの)日常における、なんとも心地よい夜風のようなアルバムだった。

去る6月14日、DOMMUNEに登場したS.L.A.C.K.とそしてPunpeeは、彼らの音楽さながら、実に飄々としたものだった。いつの間にか彼らはそこにいて、S.L.A.C.K.はバッグを背負ったままマイクを握ると、いつの間にか消えていた。作為的ではないだろうけれど、自分を懸命にアピールするというよりは、控えめにすることで微妙に際だつというその逆説的な態度は、なるほど『My Space』の柔らかなチルアウトとも繋がっているのかもしれない。

『Buda Space』は『My Space』のリミックス盤である。リミキサーはブダモンキーというL.A.在住の日本人のトラックメイカーで、『WHATABOUT』にも参加している。その筋ではずいぶんと評判の人らしい。実際、『Buda Space』は力のある作品で、『My Space』をある種のサイケデリックな領域にまで引き延ばしている。メロウだったあの音楽に毒を注ぎ、涼しかったあの音楽に熱と寒さを与えている。『Buda Space』は『My Space』のリミックス盤であることに違いないが、S.L.A.C.K.のラップも録り直しされ、音楽から見える世界は別物となった。

オウテカにスクラッチを入れたような1曲目の"Enter the BudaSpace"からしてぶっ飛んだプロダクションだが、"Good More"のリミックス・ヴァージョン"Good for"を聴けば、この作品がヘッズたちの実験室で生まれたポスト・ジェイディラの領域で鳴りなっていることがわかるだろう。オリジナル・ヴァージョンでは気取りなく語られた「たわいのない話」が、このアルバムでは暗く冷たいコンクリートの上に投射されているように感じられる。

痙攣するコンピュータ・ファンクの"Super Kichen Brothers"や"the Third"にも『My Space』にはなかった刺々しさがあるが、もっとも挑発的なのは銃声の音からはじまる"Deep Shit"だろう。ファンのあいだでは人気曲のひとつだと思われる、日常の甘いひとコマを描いたこの原曲を、ブダモンキーはあたかも張り付けにして、ドレクシア流の暗い光沢に塗り替えているようなのだ。これが『My Space』において最高にロマンティックなラヴァーズ・ラップ"Deep Kiss"のヴァージョンであることに一瞬たじろぐかもしれないが、こうした"さかしま"こそがこの作品の魅力というわけだ。

"I Know Club Bitches"は"I Know About Shit"のヴァージョンである。梅酒と渋谷の空が耳に残るこの曲の叙情主義もまた、ねじ曲げられた映像のように歪んだ世界となってあらわれる。ルーツ・レゲエのドープなダブを響かせる"B.U.D.S."は、『My Space』では最後に収録されていた"S.H.O.C.K"のヴァージョンだ。そこには『My Space』ではひた隠されていたと思われる、なにか強い感情が見え隠れする。

アルバムは、ブダモンキーによる"Bangin Underground Dimensional Stereo"の不穏なトリップで締めくくられる。「電車で行こう」の"Train On The Tokyo"や爆笑ものの"Dream In Marijuana"はリミックスの対象からはぶかれている。

『Buda Space』は、好みが分かれるかもしれないが、ずいぶん野心的な試みである。〈ストーンズ・スロウ〉を追っていたというS.L.A.C.K.とブダモンキーの冒険心の賜物と言えよう。限定1000枚なので、すでに売り切れの店も多いと聞くが、まだ探せばあるところにはある。善は急げ。

この国のラップ・ミュージックにおけるイリーガルなトピックやニュースを単純に善悪の問題へと矮小化することは、つまり、その背後にある人間の苦悩や葛藤、文化や社会の複雑さや本質から目を背ける愚かな行為と言わざるを得ない。

すでに1ヶ月以上も前のことだが、5月14日、池袋のヒップホップ・クラブ〈bed〉にビッグ・ジョーのライヴを観に出かけた。終電後、家のある中野から1時間かけて歩いた。〈KAIKOO POPWAVE FESTIVAL '10〉でのライヴを友だちと酒盛りに興じる間に見逃してしまったことを後悔していた。だから、その日は、酒は控え目にして、ライヴの時間を待っていた。ビッグ・ジョーは、「WORLD IS OURS」と冠された全国ツアーの一環で東京を訪れ、MSCの漢らが主催する〈MONSTER BOX〉に出演していたのだ。ハードでタフなスタイルを愛するBボーイが集まる、ハードコア・ヒップホップのパーティだ。DJ BAKU、CIA ZOOのTONOとHI-DEF、THINK TANKのJUBE、INNERSCIENCE、JUSWANNA、PUNPEE、S.L.A.C.K.、CHIYORI、PAYBACK BOYSのMERCYと、100人も入ればいっぱいのクラブには多くのラッパー、DJ、ミュージシャンも駆け付けていた。

深夜3時過ぎ、ビッグ・ジョーは、圧倒的な存在感を持ってステージに登場した。オーディエンスを一瞬にして釘付けにする訴求力にはやはり特別なものがある。ステージで躍動するビッグ・ジョーは、ハードにパンチを繰り出す野性味溢れるボクサーのようであり、愛を説く説教師のようであり、また、街頭で群集に決起を呼びかける扇動者のようでさえあった。ストリートの知性とは何たるかを、スピリチュアルに、セクシーに、ポジティヴに表現し、光と影の世界を行き来していた。ライヴ前半、いま注目のトラックメイカーのBUNによるスペイシーなグリッチ・ホップ風のトラックの上で、ビッグ・ジョーが過去の追憶と未来への決意を歌う"DREAM ON"がはじまる。『RIZE AGAIN』に収録された曲だ。ビッグ・ジョーが「夢を持っているヤツら手を上げろ!」と叫ぶと、フロアが一瞬身構えたように見えたが、4、5人の女性ファンが豪快に体を揺らしながら、いかついBボーイたちを尻目に大きな歓声を上げるのが目に飛び込んできた。

B.I.G JOE Rize Again Triumph Records / Ultra-Vibe amazon iTunes Store |

1975年、ビッグ・ジョーこと中田譲司は北海道・札幌に生まれる。ビッグ・ジョーは、『RIZE AGAIN』のなかでひと際メランコリックな"TILL THE DAY I DIE"という曲でも自身の幼少期について赤裸々に告白しているが、リーダーを務めるヒップホップ・グループ、MIC JACK PRODUCTION(以下、MJP)のHP内のブログで、生い立ちについて次のように綴っている。

「物心がついた頃、親父がヤクザだったのが判明して、悪いことするのがそんなに悪い事だとは思ってなかったんだ。悪いことと言っても万引き、ちょっとした盗み、ギャング団みたいなのを小6までに結成して中学入ってからは、喧嘩、カツアゲ、タバコ、バイク、夜遊び、マ-ジャン、e.t.c...あげればもう片手ぐらいは出てきそうだが、YOU KNOW?? いたって普通の悪いことだよ」(『Joe`s Colum』VOL.21 「BEEF&DRAMA」 08年2月)

ストリートで生きる16歳の不良少年を音楽に目覚めさせたのは、レゲエのセレクターの兄が勤める美容室にあった2台のターンテーブルとレゲエ・ミュージシャン、PAPA Bのライヴだった。「兄貴がレゲエを買ってたんで、俺は違うのを買おうって。ビズ・マーキーとかEPMDとかを買ったりしてた」

ビッグ・ジョーは、レゲエのディージェーやセレクターではなく、ヒップホップのラッパーとしてキャリアをスタートする。転機は19歳の頃に訪れる。RANKIN TAXIが司会を務める『TAXI A GOGO』というTV番組のMCコンテストに出場し、北海道予選で優勝を果たしたのだ。

その流れでDJ TAMAとSTRIVERZ RAWを結成。その後、90年代中盤にRAPPAZ ROCKを結成し、当時の日本語ラップをドキュメントしたコンピレーション・シリーズ『THE BEST OF JAPANESE HIP HOP』に、"デクの棒""常夜灯"といった曲が収録される。先日亡くなったアメリカのラッパー、グールーを擁したギャング・スターやアイス・キューブが札幌に来た際には、彼らの前座を務め、ジェルー・ザ・ダマジャらとのフリースタイルも経験している。THA BLUE HERBのILL-BOSSTINOがビッグ・ジョーのステージに感化され、ラップをはじめたエピソードは日本語ラップの熱心なリスナーの間では良く知られているが、ビッグ・ジョーは自他共に認める北海道のラッパーのオリジネイターとして名高い人物でもある。

僕の手元には、RAPPAZ ROCKとILL-BOSSTINO(当時はBOSS THE MC)が〈NORTH WAVE〉という北海道のFM局に出演したときのCDRがある。MJPの取材で札幌を訪れた際、MJPのDJ KENからもらったものだ。そこでは、ビッグ・ジョー、ILL-BOSSTINO、SHUREN the FIREらが、荒削りなフリースタイルを30分近くに渡って披露している。ハードコアなラップ・スタイルは、たしかに90年代の日本語ラップの先駆的存在であるMICROPHONE PAGERやKING GIDDRAからの影響を感じさせるが、しかし同時に、胎動しつつあるシーンの渦中で、オリジナリティを獲得するために才能を磨き合う姿が刻み込まれている。前年に日比谷野外音楽堂で〈さんぴんCAMP〉が開かれた97年、まだ全国的に無名だった彼らの、地方都市のアンダーグラウンド・カルチャーを全国に認めさせたいという意地とプライドが札幌の分厚い積雪を溶かすような熱気となって放出されている。

その2年後、99年にMJPは結成される。札幌、帯広、千歳、釧路など異なる出身地を持つ、ラッパーのビッグ・ジョー、JFK、INI、LARGE IRON、SHUREN the FIRE(現在は脱退)、DJ/トラックメイカー/プロデューサーのDOGG、KEN、HALT、AZZ FUNK(現在は脱退)から成るグループは、クラブでの出会いやマイク・バトルを通じて、徐々に形成されていった。そして、02年にファースト・アルバム『SPIRITUAL BULLET』を発表する。すでにMJPのサウンドのオリジナリティはここで完成している。ファンク、ジャズ、レゲエ、ダンス・ミュージックの要素を詰め込んだ雑食性豊かなこのアルバムは、全国のヒップホップ・リスナーの耳に届き、音楽メディアからも高く評価される。14分を超えるコズミック・ファンク"Cos-Moz"でラッパーたちは壮大なSF叙事詩を紡いでいるが、この曲は、SHING02の"星の王子様"がそうであるように、架空の宇宙旅行を通じて人類のあり方を問おうとする。同郷のTHA

BLUE HERBと同じく、「生きる」というテーマに対するシリアスな態度は彼らのひとつの魅力である。

また、MJPが所属する〈ill dance music〉というインディペンデント・レーベルの名が示すように、ヒップホップとダンス・ミュージックの融合はつねにMJPのサウンドの通奏低音として鳴り続けている。ライヴに行けば、MJPにとってダンスがどれだけ重要なファクターであるかがよくわかるだろう。そこでは、ハウスやテクノといったダンス・ミュージックの文化が独自の発展を遂げた札幌という土地の空気を吸い込んだ音を聴くことができる。『SPIRITUAL BULLET』はインディペンデントのアルバムとしてそれなりのセールスを記録するが、それでも彼らが期待したほどの劇的な展開をMJPにもたらしてはくれなかった。金銭的に潤ったわけではなかった。音楽だけで生活をすることはそんなに生易しいものではなかった。

その矢先、事件は起きる。03年2月25日、ビッグ・ジョーが香港からオーストラリアに約3キロのヘロインを密輸しようとした際、シドニー空港の税関の荷物検査で摘発され、麻薬密輸の罪で逮捕、起訴されたのだ。当初は軽くても10~15年、最悪の場合は無期懲役の可能性もあった。「血の気が失せたというか、オレの人生は終わりだなって。自殺も考えました」

黒幕の存在が認められたことなど、いくつかの要因が救いとなり、10ヶ月の裁判の後、6年間の実刑判決が言い渡される。少しずつ未来が見えはじめる。しかし、なぜ、そのような危険な仕事を引き受けたのだろう。「もちろん金もあるけど、それだけじゃないといまはっきりと言えるんです。例えば(運び屋の仕事が)成功したとしても自分にとっていいトピックになるのかなって。そこでアーティストとしてのオレはどういう風に変わっていくのかなって」

ビッグ・ジョーは、09年2月の帰国後、渋谷のカフェで取材した際に穏やかな口調で僕にそう答えてくれた。

犯罪行為へと向かった彼の動機を浅はかだと嘲笑することは容易だし、犯罪行為そのものを批判することも同じくである。果たして、犯罪を道徳的に断罪することにどれだけの意味があるのか。さらに、あえて書くが、断罪せずとも、この国のラップ・ミュージックにおけるイリーガルなトピックやニュースを単純に善悪の問題へと矮小化することは、つまり、その背後にある人間の苦悩や葛藤、文化や社会の複雑さや本質から目を背ける愚かな行為と言わざるを得ない。

[[SplitPage]]ビッグ・ジョーは持ち前の明るさとオープンな人柄で多様な国籍・人種―イタリア人、ギリシャ人、アメリカ人、フランス人、ロシア人、中国人、韓国人、レバノン人、アボリジヌー――の囚人たちと交流を深め、肉体を鍛え、哲学的思索に耽る。

小便やゲロまみれの裏路地で俺は生きてゆくために必要な日銭を稼いだ

小分けしたヤクをいくつも売りさばいた

UNKYのほとんどがヤクの奴隷さ

出口の無い迷宮に俺はいた

長い夜が永久にさえ思えて来た

さらに濃い霧が俺をつつみ込み

もう来た道がどちらかさえもわからないんだ

"IN THE DARKNESS"

B.I.G JOE THE LOST DOPE ILL DANCE MUSIC amazon iTunes Store |

逮捕以前に制作され、ビッグ・ジョーの評価を決定付けたソロ・ファースト・アルバム『LOST DOPE』(06年)に収録された"IN THE DARKNESS"では、出口の見えない漆黒の闇のなかで孤独感に苛まれる心情が吐露されている。儚くも美しいピアノのウワモノから死の匂いは漂えども、希望の香りを嗅ぎ取ることは難しい。ある意味、ビッグ・ジョーのその後を予見しているような曲だ。『イルマティック』の頃のナズと『レディ・トゥ・ダイ』の頃のノートリアス B.I.G.が、一人の人間の中で蠢いているとでも形容できようか。数年後に興隆する、この国の都市生活者の過酷な現実を炙り出した(ドラッグ・ディールを主題とした)ハスリング・ラップのニヒリズムの極致に、すでにこの曲は到達していたのではないだろうか。

徹底的にリアリストになるか、露悪的なニヒリストになるか。00年代、この国のラップ・ミュージックのいち部は、過酷な現実を描写することで圧倒的な説得力を有した。01年に発足した小泉政権が推し進めた、相互扶助や社会福祉を切り捨て、経済的な競争原理を優先する新自由主義が、ヒップホップの拝金主義的なメンタリティやゲットー・リアリズムに拍車をかけたのは皮肉な話ではある。カネ、セックス、ドラッグ、貧困、暴力。メジャーの音楽産業が尻尾を巻いて逃げてしまうようなハードなリリックやトピックが、アンダーグラウンド・ラップ・ミュージックのシーンを席巻した。

たしかに、たんなるセンセーショナリズムとしての表現もあっただろう。しかし、そのシーンにおいて、少なくない才能あるラッパーが登場し、切実な音と言葉が創造され、多くの若者が共鳴し、熱狂したのだ。MSCの漢はその代表格のひとりである。

紋切り型な表現を使うならば、彼らの音楽は、マスメディアやジャーナリスト、社会学者さえ見向きもしない社会の片隅からの叫びであり、声なき声だった。そこからは希望の言葉も絶望の言葉も聞こえてきたが、彼らの反社会性や反抗は「不良」という酷く安直なカテゴライズに回収され、片付けられることが少なくなかった。だが、「不良」はひとつの属性であって、彼らのすべてではない。重要なのは、彼らが社会の片隅から生々しい声を上げ、出自や階層や性別を越え、このどうしようもない社会で生きるという感覚を持つ人びとと響き合ったということだ。彼らの強烈に毒気のある表現は階級闘争の萌芽を孕んでいると僕は考えている。

80年代後半、レーガン政権下のアメリカでギャングスタ・ラップのオリジネイターであるN.W.Aが登場したとき、その暴走する反逆に議会を巻き込むほどの社会的な論議が起こり、物議を醸した。メンバーのアイス・キューブは、元ブラック・パンサー党員のアンジェラ・デイヴィスやフェミニストの論客と対談で激しくやり合った。アメリカのあるヒップホップ評論家は、ポップ・カルチャーへの影響力という観点から言えば、N.W.Aのデビュー・アルバム『ストレイト・アウタ・コンプトン』は、セックス・ピストルズ『ネヴァー・マインド・ザ・ボロックス』がイギリスに与えた衝撃に匹敵すると評価している。つまり、野蛮な反抗と最新の社会問題、そして、ストリート出身者ならば誰でも音楽を作れるというDIY精神に火を付けたという点において。

日本のアンダーグラウンド・ラップ・ミュージックが国家を脅かしているかと言えば、もちろんノーである。あるいは、N.W.A.やセックス・ピストルズほどの社会的・文化的影響力を持っているかと言えば、それももちろんノーだ。このアンダーグラウンド・カルチャーは、積極的に平穏な昼間の世界に背を向け、メジャーの音楽産業から逸脱し、地下に潜ることで、その粗暴でアナーキーな感性を研ぎ澄ましている。現在のこの国の音楽という分野、あるいは社会においてはそのやり方しかなかったとも言える。

話があまりにも拡散するので、その理由や詳細についてここでは書かない。いずれにしろ、この文化が新しく刺激的な才能あるアーティストを輩出し、また、日々刻々と変化するこの国のダークサイドをリアルタイムに描写し、問題を提起し続けているのは事実なのだ。

先日リリースされたばかりのHIRAGEN(彼の存在を僕に教えてくれたのはPAYBACK BOYSのMERCYだ)の強烈なファースト・アルバム『CASTE』を聴いたとき、喉を潰したような声でスピットするラップとインダストリアルなビートに、UKのグライムに似た切迫感とノリを感じた。この乾いた路上のニヒリズムとデカダンスはどこまで行くのだろうか。そう思わせる得体の知れない荒々しいパワーが漲っている。HIRAGEN from TYRANTについては、いずれ改めて紹介するつもりだ。

そろそろ話をビッグ・ジョーに戻そう。"IN THE DARKNESS"をアンプ・フィドラーを彷彿とさせるデトロイティッシュなビートダウン・トラックにリミックスしたDJ KENのヴァージョンは、深いニヒリズムをグルーヴィーなダンス・ミュージックの渦の中に放り込むことで未来への飛翔を試みている。ビッグ・ジョーと仲間たちのニヒリズムとの闘いの合図が鳴らされているとでも言えようか。そして、ここでの音楽的探究心こそ、ビッグ・ジョーとMJPの6年間を単なる空白期間にしなかったのだ。

この電話は他でもなく盗聴されてるが

ソウルまでは奪えはしないさ"LOST DOPE"

ビッグ・ジョーがジェイル(刑務所)にいるあいだ、MJPのEP『ExPerience the ill dance music』(05年)、『LOST DOPE』、MJPのセカンド・アルバム『UNIVERSAL TRUTH』(06年)、獄中で出会ったアメリカの黒人ラッパー、エル・サディークとのEP『2WAY STREET』(07年)、ソロ・セカンド・アルバム『COME CLEAN』(08年)がリリースされる。『LOST DOPE』には、ジェイルの電話越しにラップを録音した表題曲や、ギターの弾き語りを伴奏にしたラップをテープレコーダーに録音し、テープのリールを封筒に忍ばせ札幌のMJPの元に送り再構築された曲が収められている。音楽への情熱と熱意を看守に訴えたビッグ・ジョーは、音楽スタジオのあるジェイルへの移転を許可され、そこでエンジニアとして働くことを実現させる。『UNIVERSAL TRUTH』以降のラップは、06~07年のあいだにそのスタジオで録音されている。

オーストラリアのジェイルが日本の刑務所に比べれば、「自由」だったことは不幸中の幸いだった。僕はこれまでビッグ・ジョーに5回ほど取材しているが、そのうち3回はジェイル内の電話を通じて実現している。その貴重なコミュニケーション手段がなければ、この原稿は書けなかっただろうし、囚われの身となっている6年間にこれだけの作品がリリースされることもなかったに違いない。

ビッグ・ジョーは持ち前の明るさとオープンな人柄で多様な国籍・人種―イタリア人、ギリシャ人、アメリカ人、フランス人、ロシア人、中国人、韓国人、レバノン人、アボリジヌー――の囚人たちと交流を深め、肉体を鍛え、哲学的思索に耽る。2パックは獄中で15世紀イタリアの政治思想家、マキャベリの『君主論』を愛読したというが、ビッグ・ジョーはドイツの詩人・小説家であるゲーテを座右の書として生き抜いた。『UNIVERSAL TRUTH』のインナースリーヴには、アメリカの詩人・批評家のエズラ・パウンドの言葉が引用されている。彼はラップで格言めいたパンチラインを時節展開する。それは、そこそこ哲学や古典文学の知識がある人間が鼻にもかけない類のものかもしれないが、彼が人生のどん底から這い上がるために、知識への飢えを満たすために獲得した言葉をいったい誰が簡単に否定できようか。

[[SplitPage]]ビッグ・ジョーが伝えたいメッセージも至ってシンプルだ。ずばりそれは、「世界は自分たちの手で変えられる」ということである。世界を変える必要はないと考える人びとにとっては、彼の直球な物言いは滑稽に聞こえるだろう。

俺には聞こえるんだ......

本当は病んで病んで病んでどうしようもないのに、

一人じゃ不安で、

何をどうしたいのかもわからず救いの無い大都会の海で、

溺れている人間達の、澱んだ声が......

俺達は何のためにこの世に生まれたんだ?

何故こうして 息を吸って、今を生きているんだ?

そこには、意味はあるんだろうか?

そんな社会に生まれて、何かがおかしいと思ったおかげで、

けだものあつかいにされ

彼等の期待通り犯罪を犯し、囚われの身となり、

もう誰にも顔は見せられない

PSYCHO......彼等は俺の事をそう呼ぶんだ

......いい響きだ、最高じゃないか/

これで良くも悪くも、彼等と境界線が引ける"PSYCHO"

B.I.G JOE / COME CLEAN ILL DANCE MUSIC amazon iTunes Store |

『COME CLEAN』は、こんな哲学的な問いかけから幕を開ける。メタファーを多用したリリックとライム、ビートに絡みつくジャジーなフロウ、寓話的で文学的なストーリーテリング、社会意識を持ったアティテュード、汚れた魂と美しい魂が交錯するスピリチュアリズム、それらの要素を併せ持ったビッグ・ジョーのラップをバックアップするのは、アメリカナイズされたトレンドのヒップホップとは違う、自分たちの音を鳴らすことに情熱を傾けるトラックメイカーたちのユニークで果敢な挑戦だ。

トラックメイカーたちはすでに録音されたラップに合わせる形で制作を進めた。LAのアンダーグラウンドなパーティ〈ロー・エンド・セオリー〉と共振する、Olive Oil、BUNによる凶暴で繊細なビートの実験、DADDY VEGA a.k.a. REVEL BEATZ によるファンキーなビート、あるいは、DJ QUIETSTORM の妖しいサイケデリック・ヒップホップ"SPEAK 2 THE SILENT"があり、ILLCIT TSUBOIの"CLINK RAP"に至ってはスピリチュアル・ジャズとラップの対決である。

ビッグ・ジョーは、自身の体験を基にドラッグ・ディーラーの不幸な顛末を物語化し("D.D.D-Drug Dealer`s Destiny")、逮捕直後の絶望的な状況と心境を告白し("NOWHERE")、ドラッグ・ディールで身を滅ぼすことの愚かさをメッセージする("YOU WANNA BE ME")。「道ばたでドラッグを売りハッスルしながらマッポに追われる生活なんてクソだ」、"YOU WANNA BE ME"のファースト・ヴァースではこう言い切る。だが、ここで展開されるのはありきたりな更正物語や陳腐な道徳論ではない。また、アンチ・ハスリング・ラップやポスト・ハスリング・ラップという単純な図式化に収まるものでもない。僕も最初は、前述した冒頭の数曲に耳がいった。ある種のスキャンダリズムに関心を奪われていたのはたしかだ。しかし、アルバムを何度も繰り返し聴くうちに、"PUBLIC ENENY NO.1"や"WE`RE SOULJA"といったより深く彼の人生観や哲学や内省を抉っていくような曲の虜になっていった。

"PUBLIC ENEMY NO.1"でビッグ・ジョーは、生い立ちや犯罪者という自身の置かれた立場から、社会からの疎外と異端者の誇りについてラップしていく。

正義とは何か? テロリズムとは何か? 反体制とは何か? 異端者とは誰か? そして自分は何者か? 自分自身と聴く者を答えのない問いの迷宮に引き摺り込みながらも、最後のところで異端者を鼓舞し続ける。そこに答えを差し出すかのように、ストリングスとビートが厳かなムードを演出する"WE`RE SOULJA"で、「誰もがたたかっている今もどこかで/命をかけ、/僕等はこの世に生きている限り/戦場の上の兵隊さまるで」と呼応する。

愛、家族、自由、正義、理想、芸術、民衆、未来、革命......、何かのために誰もが闘っているのだと、闘うことの美しさと気高さを、ときに詩人が朗読するように、沈黙を味方につけながら官能的にフロウする。この2曲をプロデュースしたBUNの、金属片を擦り合わせたような鋭角的なビートの響きと、静謐さと躍動が入り混じるフライング・ロータス以降のセンスを感じさせる構成は、ビッグ・ジョーをひとりのラッパーから雄弁で情感豊かな説教師か扇動者へと変貌させているようである。聡明なギャングスタ・スタイルと野性的なコンシャス・スタイルの融合とでも言えようか。こういう表現が的確かどうかはわからないが、ここには――ハスラーから革命家に転身したマルコムXのように――町の不良がストリートの代弁者へと脱皮する姿が刻み込まれていると思えるのだ。なんというか、本質的なまでに闘うこと、反抗することを肯定する。その愚直さがなんとも潔く、清々しく、かっこいいのだ。

今年発表された通算3枚目のソロ・アルバムとなる『RIZE AGAIN』のCDのインナーには、力強く突き上げた拳のなかにガーベラと思われる真紅の花が握られた絵が描かれ、"HERE I AM"というアルバムの最後を飾る曲のタイトルが上書きされている。このアートワークは、闘いと希望と平和のメタファーなのだろう。アルバムでは、SD JUNKSTAのNORIKIYOを客演に迎えた、シンセが勢いよくうねる表題曲が象徴するように、ビッグ・ジョーがこれまで溜め込んできたエナジーとファンクネスが一気に放出されている。共同プロデューサーに抜擢されたBUNが『COME CLEAN』以上に見せるユニークな表情と、現在インディペンデント・レーベル〈TRIUMPH RECORDS〉の主宰を務め、トラックメイカー/プロデューサーとしても活動するビッグ・ジョーの新たな側面も楽しめる。

ところで、少なからず期待を寄せた民主党政権のだらしなさといったらないが、管直人新首相に至っては就任会見で「政治の役割は最小不幸社会を作ること」とやたら景気の悪いことを言い出し、しまいには消費税を上げるという。「こら! ふざけるな!」と家で酒を飲みながら心のなかで叫んでしまった。

とはいえ、自分の生活を振り返ってみると、そこには多くの快楽があり、遊びがあり、満足がある。酒を飲んで、パーティに行って、気持ちの良い音楽と気の合う連中と酔って大騒ぎするのは最高に楽しいし、こうやって自分の好きなことを書いてお金をもらい、また発言する自由も感じている。だが、この日々の幸せは、諦めと表裏一体じゃなかろうかというアンヴィバレンツな感慨に襲われてしまうときがある。そんな時、フェラ・クティやジェームス・ブラウンやボブ・マーリーといった理想主義と闘いの結晶のような最高にファンキーな音楽を聴くと、いまでも心底感動し勇気づけられるし、そこから湧き上がる躍動と闘争心を僕は深く愛している。

そう、ビッグ・ジョーが伝えたいメッセージも至ってシンプルだ。ずばりそれは、「世界は自分たちの手で変えられる」ということである。変化を望まず、いまの世界でそこそこ上手くやることに疑いのない人びと、あるいは世界を変える必要はないと考える人びとにとっては、彼の直球な物言いは滑稽に聞こえるだろう。何を変えるのか? どんな世界を望むのか? そして、何のための闘いなのか? 体制と反体制、右翼と左翼、資本主義と共産主義という分かり易い二項対立など誰も信じていないし、これだけ価値観が多様化している時代に、何のための闘いなのかという問いはもっともややこしいい命題だ。しかし、ただ一つ言えるのは、生きることは正しく、そもそも生きることは闘いであるということだ。

『RIZE AGAIN』の"SHE JUST..."という曲を聴くと、僕は、ビッグ・ジョーが何を背負いどこからやって来て、誰の味方であり、これからどこへ向かおうとしているのかが見えてくる。「彼女は天使の夢を見ていた/白い翼が空に散って目を開けた」というリリックからメロウに滑り出すソウル・フィーリングに溢れた"SHE JUST..."では、社会の片隅で寄り添って生きる国籍不明の若く無力な男女の儚く切ない物語が、女性ヴォーカリスト、TSUGUMIとの掛け合いのなかで丁寧に紡がれていく。

そこでビッグ・ジョーが強烈に発している感情は、社会からはじかれた人びとへの深い慈愛のようなものである。彼が呼びかける相手は、ドラッグ・ディーラーであり、風俗嬢であり、サラリーマンであり、ヤンキーであり、オタクであり、Bボーイであり、その誰でもあり、誰でもないのかもしれない。ビッグ・ジョーが思い描く理想は、これから彼の音と言葉に力強いレスポンスを返すリスナーやオーディエンスとともにゆっくりと具体的な形を伴って立ち現れていくだろう。

そして、この原稿も終盤を迎えた頃、ビッグなニュースが届けられた。ビッグ・ジョーは来たる7月21日に、ILL-BOSTTINO、Olive Oilと制作した「MISSION POSSIBLE」という、大胆にも、現在のこの国におけるもっともデリケートかつ重要な政治課題の一つである沖縄基地移設問題をテーマにしたシングルをリリースする。僕はその曲をまだ聴いていないが、勇敢な理想主義者である彼らの、音楽の力で世界を少しでもより良くしたいという強い信念に間違いはないと信じている。

僕が1ヶ月以上前に観たビッグ・ジョーのライヴは素晴らしいものだった。全国各地を回る「WORLD IS OURS TOUR 2010」はまだ続いている。自分の目と耳でビッグ・ジョーの勇姿をたしかめ、大きな声を上げて欲しい。

1 |

2 |

||

|---|---|---|---|

3 |

4 |

||

5 |

6 |

||

7 |

8 |

|

|

9 |

10 |

|

緊張していた。アリ・アップやマーク・スチュワートのときはビールがあったから良かったのだ。取材時間も1時間以上押していた。待つことは苦ではないが、こういう場合は時間の使い方に困惑する。カメラマンの小原泰広くんがサッカー好きで助かった。われわれは六本木のスターバックスでおよそ1時間に渡って今回のワールドカップについて論評し合った。

「僕はいま46歳ですけど......」、正直に打ち明けることにした。「1979年、15歳のときに地元の輸入盤店でザ・レインコーツのデビュー・アルバムを知って、そして買いました。それは僕にとってもっとも重要な1枚となりました」

音楽ごときに人生を変えられるなんて......と昔誰かがあざけりのなかで書いていた。ところが僕の場合は、音楽ごときに人生を変えられたと認めざる得ない。もし自分が中学生のときパンクを知らずに、そして高校生になってザ・スリッツやザ・ポップ・グループやPiLや......エトセトラエトセトラ......あの時代のポスト・パンクを知らずに過ごしていたら、まったく違った人生を送っていただろう。

そしてあの時代のすべての音楽が説いてくれた"現在"に夢中になることの大切さと"未来"に向かうことの重要性をいまでも忘れないように心がけている。よって......ザ・レインコーツのライヴの2日前のS.L.A.C.K.、Rockasen、C.I.A.ZOO、その前日の七尾旅人、iLL、トーク・ノーマルといった"現在性"の並びで30年前に死ぬほど好きだったバンドのライヴを観るというは、残酷な郷愁と純真な愛情が入り混じった、なんとも複雑な思いに支配されることでもあった。僕は......聖地を目指す巡礼者のように、余計なものを入れずにその日を迎えるべきだったのだ。そうすればもっとたくさんの違った言葉が溢れ出たかもしれない。

が......、そんな不埒な思いを巡らせながらも、なんだかんだとこうしてぬけぬけと彼女たちに会いに来てしまった。煮え切らない46歳のオヤジとして。

アナ・ダ・シルヴァとジーナ・バーチのふたりは、その日8時間も取材をこなしているというのに、ステージと同じように、おそろしく元気だった。

向かって右にジーナ・バーチ、左にアナ・ダ・シルヴァ。ソロ・アルバム、楽しみっす。 (photo by Yasuhiro Ohara) |

奇妙な発音の外国人やアウトサイダーが多かったのよ。なぜなら私は当時スクウォッターだったから。パンクのコミュニティのなかで暮らしていたの。空き家に住んでいた。都市のアウトサイダーたちの溜まり場よね。

■ライヴで"歌っていて楽しい曲"と"演奏していて楽しい曲"をそれぞれ教えてください。

アナ:歌っていて楽しいのは"シャウティング・アウト・ラウド"ね。演奏して楽しいのは......ないかも、失敗ばかりするから(笑)。

ジーナ:私は"シャウティング・アウト・ラウド"が演奏するのが楽しいわよ。まるで空中を滑るようなベースラインが好きだし、演奏しているあいだに異なった雰囲気が出てくるんだけど、それをフォローしていくのが楽しい。

アナ:私は演奏して楽しかったのは"ノー・ワンズ・リトル・ガール"かな。私はギターを引っ掻いたりしてノイズを出すのが好きだから。

ジーナ:歌うのが楽しいのは"ノー・サイド・トゥ・フォール・イン"よね。コーラス・パートがあるでしょ、あのみんなで「わー!」って声を出すのがいいのよ。ひとりで歌うなら"ノー・ルッキング"。ファースト・アルバムの最後に入っている曲よ。

■今日はたくさんの取材を受けて、さんざん昔の話をしたと思うのですが。

アナ&ジーナ:ハハハハ。

■1979年。ザ・レインコーツのデビュー・アルバムがリリースされた年、あなたがたはまず何を思い出しますか?

アナ:1979年の4月にシングルが出て、で、たしか11月よね、アルバムが出たのは。「わお!」って感じだった。あるとき〈ラフ・トレード〉に務めていたシャーリー(後のマネージャー)が言ってきたの。「あなたたちのシングルを出すわよ」って。そのとき「あー、私たちはバンドで、シングルを出すんだ」と実感した。そしてツアーに出て、〈ラフ・トレード〉からアルバムを出した。それは素晴らしい感動だったわ。

ジーナ:私はノッティンガムからロンドンにやって来たばかりだった。で、パルモリヴがスペインから来た子だったでしょ。彼女の英語の発音がおかしくてね、たとえばフライングVの「V」を発音できずに、「B」と発音するのよ。当時私は音楽のこと何も知らなかったから、その楽器の名前をフライングBだと思っていたのよ。シングルが出たとき、初回プレスがクリア・ヴァイナルだったから、私たちが「ヴァイナルが出たわね」とか言ってると、パルモリヴがそれを「ヴァニール」って発音するのよ(笑)。「ヴァニラじゃないのよ」って(笑)。

アナ:ハハハハ。

ジーナ:そう(笑)。私はイングランドに住んでいるはずなのに、私のまわりにはそんな人ばっかだったの。奇妙な発音の外国人やアウトサイダーが多かったのよ。なぜなら私は当時スクウォッターだったから。パンクのコミュニティのなかで暮らしていたの。空き家に住んでいた。都市のアウトサイダーたちの溜まり場よね。

[[SplitPage]]決してエリート主義にはならなかったわ。でも、とてもインテリジェンスがあったし、そうね、ジョン・ライドンには会ったことがあるんだけど、他人に気配りができて、率直にモノが言えて、すごく誠実な人だと思ったわ。

■ザ・レインコーツのまわりにはディス・ヒートやレッド・クレイヨラのようなバンドがいましたが、あなたがたからみて当時のバンドやアーティストで他に重要だと思えるのは誰でしょうか?

アナ:まず思い出すのは、ペル・ウブよね。それからディス・ヒートもすごかった。ライヴが素晴らしかったのよ。普通のバンドはドラムのカウントからはじまるでしょ。ディス・ヒートはそんなことなしに、いきなり「ガーン」とはじまるのよね。

ジーナ:ヤング・マーブル・ジャイアンツは偉大だったし......。

■あの当時はPiLの『メタル・ボックス』やザ・スリッツの『カット』やザ・ポップ・グループの『Y』や......。

ジーナ:ザ・ポップ・グループ! そう、それものすごく重要! 私がいま言おうとしたのよ。私はザ・ポップ・グループの最後のライヴを観ているのよ。もうそのライヴでバンドからマーク・スチュワートが抜けるっていうことがわかっていて、私はマーク・スチュワートのところまで駆けていったわ。「どうかお願い、ポップ・グループを辞めないで。ポップ・グループはやめてはいけないバンドなのよ!」って叫んだわ(笑)。

■ハハハハ。ちょうど1979年、最初に話したように、僕は地方都市に住んでいる15歳でした。近所の輸入盤店に、ザ・スリッツ、ザ・ポップ・グループらとともにザ・レインコーツのファーストのジャケットが壁に並びました。当時は、円がまだ安かったのでイギリス盤はとても高くて、2800円しました。それでも1年かけて、僕はその3枚を揃えました。1979年には他にも素晴らしい音楽がたくさん発表されました。他によく覚えているのはPiLの『メタル・ボックス』でした。イギリスだけではなく、日本からもいくつもの興味深いバンドが登場しました。で......。

アナ:あなたのその話、私知ってるわよ。あなた私のMy spaceにメール送ったでしょ?

■僕じゃないです(笑)。

アナ:いまのあなたの話と同じ話だったのよね。

■なんか......パンクという火山があって、その火山が爆発したら、いっきに空からたくさんの素晴らしい音楽が落ちてきた、そんな感じでした。

アナ:私もまったくそう感じたわ。セックス・ピストルズやザ・クラッシュの最大の功績はそこよね。「自分たちでやれ」と言ったことよ。バズコックスのようなバンドだってセックス・ピストルズを観てはじまった。あらゆるバンドがそうだった。私はアメリカのバンドも好きだったわ。パティ・スミス、テレヴィジョン、リチャード・ヘル&ザ・ヴォイドイズ、トーキング・ヘッズ......彼らは音楽的に興味深かった。彼らはイギリスのバンドに影響を与えた。当時のポスト・パンクが素晴らしかったのは、それぞれが違うことをやっていたことよね。セックス・ピストルズやザ・クラッシュの物真似みたいなバンドもいっぱいいたけど、私たちのまわりにいたバンドはそれぞれ違うことをやっていたわ。

ジーナ:私はアナよりも年下だったから、私はイギリスのパンクの第一波に影響を受けたわ。アメリカのバンドを知ったのはもっと後になってから。

アナ:そうね。私があるパーティに行ったとき、ものすごい特徴のある声が聞こえてきたの。それがパティ・スミスの『ホーシズ』だった。しばらくして彼女がロンドンの〈ラウンドハウス〉というライヴハウスに来ることを知った。そこに私は行ったのよ。まだセックス・ピストルズが出てくる前の話よ。

■パティ・スミスは、やはりその後の女性バンドのはじまりだったんですね。

アナ:彼女が「自分たちで何かやりなさい」という勇気づけ方をしたわけじゃないけどね。ただ、その音楽がすごく良かったのよ。

ジーナ:パティ・スミスがロンドンに来たとき会場でアリ・アップとパルモリヴが出会って、で、ある意味でそれでザ・スリッツが生まれたとも言える。で、ザ・スリッツからザ・レインコーツが生まれたとも言えるわけだし、繋がっているのよ。

アナ:そういえば、パティ・スミスとロバート・メイプルソープとの関係を中心に書かれた彼女の本が出版されて読んだんだけど。

ジーナ:ああ、あれね!

アナ:そうそう、あれはとても美しい話だったわよ。

■パティ・スミスのレコード・スリーヴは、まあ、いわゆる"ロックのレコード"じゃないですか。でも、ザ・レインコーツや『カット』や『Y』のジャケットがレコード店に並んでいるのを見たとき、すごい違和感があったんですね。ロックのレコードとは思えない、いままで感じたことのないものすごいインパクトを感じたんですね。初めて見たザ・レインコーツのプレス用の写真もよく憶えていて、みんなで普段着のままモップを持っている写真がありましたよね。あれもまったくロックのクリシェを裏切るような写真だったと思いました。アンチ・ロック的なものを感じたんです。

アナ:そこまで深い理由はないんだけど、自然にそう考えたのよ。たしかに普通はジャケットにバンドの写真を載せるものだったんでしょうけど、そのアイデアは最初からなかったわね。しかし、あなたも若いのによくそこまで気がついたわね。

ジーナ:まるで私のママみたいだわ(笑)!

■はははは。

アナ:セックス・ピストルズやジョイ・ディヴィジョンにはそれぞれデザイナー(ジェイミー・リードとピーター・サヴィル)がいたけど、私たちにはいなかったわ。デザインのアイデアもすべて自分たちで考えたのよ

[[SplitPage]]インディペンデント・レーベルにもネガティヴな面があるからね。〈ラフ・トレード〉や〈ファクトリー〉は考えもお金もすごくしっかりしていたけど、いい加減なレーベルも多かったのよ。

■パンクというのはすごく極端なエネルギーだったじゃないですか。だからパンクに関する議論のようなものもあったと思うんですよ。パンクに対する"議論"みたいなものと、音楽はまだ前進することができるという野心があれだけの多様性を生んだのかなと考えたのですが、どうでしょうか?

アナ:議論?

■たとえば......僕はザ・クラッシュが大好きですけど、やっぱマッチョなところがあったと思うし、あるいはマガジンの有名な曲で、えー、なんでしたっけ? "ショット・バイ・ボス・サイド"?

ジーナ:そう、ショット・バイ・ボス・サイド"ね。

■「両側から撃たれる」っていうあれは、「右翼」にもつかないし、「左翼」にもつかない、どちらにもつかないんだという、政治的だったパンクへの批評精神の表れじゃないですか。あるいはセックス・ピストルズやザ・クラッシュはメジャーでやったけど、ポスト・パンクはインディペンデント・レーベルだったじゃないですか。そこにも批評性があったと思うし......。

アナ:そうね。リスクを背負ってもやりたいことがやれる、クリエイティヴなインディペンデント・レーベルを選んだわ。メジャーはわかりやすいものを好むのよ。だから、自然と多様性はインディペンデント・レーベルのほうにあったわね。

ジーナ:でもね......ヒューマン・リーグみたいにメジャーで成功したバンドもいたし、ギャング・オブ・フォーはものすごく左翼的なバンドだったけど、メジャーと契約したわよ(笑)。いいのよ、それは彼らの論理で、ケダモノたちのなかから変えてやれってことだから。でも、私たちはインディペンデント・レーベルが性にあったのよね。

アナ:それにインディペンデント・レーベルにもネガティヴな面があるからね。〈ラフ・トレード〉や〈ファクトリー〉は考えもお金もすごくしっかりしていたけど、いい加減なレーベルも多かったのよ。

■ちょっと僕の質問の仕方が悪かったんで、話がずれてしまったんですが、言い方を変えると、何故この時代のバンドは情熱と勇気がありながら同時に頭も良かったんでしょうか? ということなんです。ジョン・ライドンやマーク・E・スミスのような人たちは独学で、大量の読書を通じてメディアやアカデミシャンを小馬鹿にするほどの知識を得ていたし。

アナ:ええ、ジョン・ライドンは本当に偉大な人だと思う。

■ええ、とにかくあれだけ情熱的で、頭も良くて、で、しかもわかる人だけにわかればいいというエリート主義にならなかったじゃないですか。

アナ:そうね、決してエリート主義にはならなかったわ。でも、とてもインテリジェンスがあったし、そうね、ジョン・ラインドンには会ったことがあるんだけど、他人に気配りができて、率直にモノが言えて、すごく誠実な人だと思ったわ。

ジーナ:そうね、マーク・E・スミスでよく憶えているのは、彼はちゃんとした学校教育を受けていないのよ。でね、ザ・フォールをはじめたときに、普通だったら16歳から19歳のあいだに修了しなければならないAレヴェルの英語を、マーク・E・スミスは成人してから独学で修得したの。ザ・フォールであのアナーキーなキャラクターをやりながらよ! 私はそれがすごくファンタスティックだと思ったのよね。独学というのは素晴らしいことよ。

アナ:そこへいくと〈ラフ・トレード〉のジェフ・トラヴィスはケンブリッジ大学出ているからね。

■スクリッティ・ポリッティの歌詞なんか何を言ってるのかさっぱりわからかったですからね。グリーンが現代思想を読み耽って書いていたっていう。

アナ:あー、あれはわかるわけないわ(笑)。

ジーナ:安心して、私たちもわからないから(笑)。

アナ:てか、読んでないから(笑)。

■ハハハハ。

アナ:(グリーンのナルシスティックなゼスチャーを真似しながら)おぇー。

ジーナ:いわば大学院の博士課程路線よね。それをポップ・カルチャーにミックスしようとしたのよ。

■まあ、スクリッティ・ポリッティの話はともかく、ポスト・パンクにはどうして情熱と頭の良さの両方があったんでしょうね?

アナ:私たちは情熱だけよねー。まあ、知性はぜんたいの30%ぐらいかな(笑)。

ジーナ:アナはインテリよ(笑)。サイモン・レイノルズの『ポストパンク・ジェネレーション』を読んだけど、いろんなアーティストを過去の偉大な作家たちと比較したりしていて、そこはまあいいんだけど、何故か女性バンドの話になると「彼女たちもそうだった」ぐらいの扱いになっているのよね(笑)。ちょっと注意が足りないんじゃないかな。

■ハハハハ。質問を変えましょう。僕はいまだにザ・レインコーツみたいなバンドを見たことがありません。それってザ・レインコーツがこの30年消費されずにいたことだと思うんですよね。

アナ:ありがとう。そう言ってもらえるのは嬉しいわ。「ザ・レインコーツに影響されました」というバンドがたまにいて、音を聴かされるとただケオティックなだけだったりするの。カオスはザ・レインコーツのいち部でしかないのよ。まあ、ザ・レインコーツの真似されても嬉しくないしね。

ジーナ:だけど私は、MAGOは私は気に入ったわ。繊細さと大胆さがあって、オリジナルだと思った。彼女たちから「影響受けた」って言われるのはわかるような気がする。

アナ:そうね。重要なのは「自分たち独自のもの」を探すことよ。それがザ・レインコーツってことでもあるから。

■ただ、いまの時代、1979年のように音楽を新しく更新させることはより困難になっていると思いませんか? 音楽のパワーが落ちていると感じたことはありますか?

アナ:昔と比べるのはあんま好きじゃないけど......いまでも新しいものは出てきていると思うわ。ただし、インターネットの影響は大きいわよね。選択肢があまりにも多すぎて、選ぶ気がおきない。それでパワーが落ちたというのはあると思うけどね。

■僕個人はむしろ"現在"のほうに興味があるのですが、なんだか多くの人は"過去"を向いているように思えるフシが多々あるのです。

アナ:そうねー。

ジーナ:わかるわかる。友だちの娘に「あなた何が好き?」って訊いて「レッド・ツェペリン」だもんね(笑)。

■ビートルズとかね?

アナ:ビートルズは偉大よ(笑)!

ジーナ:でも、あなたのように"現在"に夢中な人だっているわよ。

アナ:そうね、あなたが会ってないだけよ!

■ハハハハ。いないこともないんですけどね......。ちなみに新しい世代の音楽では何が好きですか?

アナ:やはりどうしても、15歳の音楽体験は特別なものなのよ。ボブ・ディランやヴェルヴェット・アンダーグラウンド、ローリング・ストーンズを初めて聴いたときの衝撃というのは消えないもので、年齢を重ねていってもそれと同じような衝撃を受けることはないと思うの。

■アナはでも、チックス・オン・スピードのレーベルからソロ・アルバムを作っているじゃないですか? テクノは聴かない?

アナ:ひとつのアーティスト、ひとつのスタイルばかりを強烈に聴くことはもうないのよ。

■そうですか。わかりました。ありがとうございました。近い将来にリリースされるというおふたりのソロ作品を楽しみに待っています。

アナ:それでは15歳の少年にサインしよう(笑)。

■ぜひ!

......それから記念撮影までしてしまった......。

これは『EYESCREAM』の連載でも書いたことだが、ザ・レインコーツのデビュー・アルバムのアートワークは、いま思えば可愛らしいとも思えるかもしれないけれど、当時あれは『カット』や『Y』と並んで、レコード店のなかで強烈な異臭をはなっていたのである。パティ・スミスの『イースター』が古くさく感じてしまったし、手短に言えば彼女たちのアンチ・ロックのセンスは音楽の世界に明白な亀裂を与えた。音のほうも......とてもじゃないが、キュートだなんて思えなかった。破壊的で、混沌と調和が入り交じって、それでいて素晴らしい生命力を感じたものだった。

と同時に、写真で見る、いたって普段着の彼女たちは、ショービジネスの世界で女性がありのままの普通でいることが、どれだけ異様に見えるかを証明し、逆にショービジネスの世界の倒錯性を暴いてみせたのだった。レディ・ガガのような人が哀れなのは、本人はアートのもつもりでもあれは結局のところ、型にはまったショービジネスそのものでしかないからだ。ちなみにアートとは......ジョン・ライドンやマーク・E・スミスのような連中がとくに馬鹿に言葉である。

ザ・レインコーツは〈ラフ・トレード〉らしいバンドだった。ジェフ・トラヴィスが経営した〈ラフ・トレード〉は、"男の世界"だったレコード屋のカウンターのなかに女性を送り込み、ザ・スリッツ、デルタ5、エッセンシャル・ロジックなど女性アーティストを積極的に後押しした。

そして「50:50」契約も実現した。これは経費を除いた利益をレーベルとアーティスト側で半々に分配するというやり方だ。音楽業界の印税率を考えると、おそろしく破格の契約であるばかりか、弁護士の出る幕をなくし、わかりやすい平等思想を具現化したものだった。そうしたフェミニズムとコミュニティ意識のなかで、ディス・ヒートやレッド・クレイヨラとともにザ・レインコーツはいた。彼女たちのセカンド・アルバム『オディシェイプ』ではチャールズ・ヘイワード(ディス・ヒート)が叩き、ロバート・ワイアットとリチャード・ドゥダンスキー(PiL)も参加した。『オディシェイプ』はデビュー・アルバムとはまた違った方向性を持っている作品で、これもまたこの時代のクラシックの1枚である。

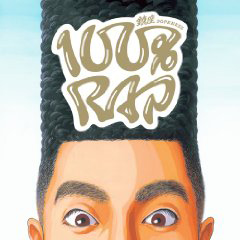

『100%RAP』は怠け者による最高のサウンドトラックである

アルバム・チャートを作るのが楽しくて、ハマってしまった。CDを部屋中から集め、サンプル盤しかないものは新宿のタワレコに買いに行き、ついでにUSのヒップホップやR&Bを中心に結構な枚数を新しく手に入れた。そして、帰省していた年末年始を挟んで、昨年末から今まで聴きまくっている。僕は2009年も相変わらず日本のヒップホップをメインに追い続けたが、総合的にこのジャンルは1年を通して刺激的であり続けた。世の中の不安定な情勢をまるでエネルギーにするかのように、凋落するこの国の経済と反比例するかのように、進化を続けた。いまこの音楽を聴かないと何年か先に間違いなく後悔することになるだろう。もちろんすべてを完璧に追えているわけではないし、僕にも好き嫌いは当然ある。ただ、時間と気持ちとお金に多少でも余裕があれば、気になったものを聴いておいて損はない。

おそらく北米のインディ・ロック・シーンがそうであるように、ムーヴメントとしての面白さが現在の日本のヒップホップ・シーンにはあるのだろう。00年代後半、特に2009年の成熟ぶりには特筆すべきものがあった。それについてはこれから語ろう。ただ言っておくと、それは「最先端」とか、そういう言葉に納まる類のものではない。そんなスノビズムを拒絶するような泥にまみれながら輝く文化としてある。日本のヒップホップ/日本語ラップの魅力は、音と言葉で時代の変化や現実を克明に生々しく伝えるメディアとして機能している点にもある。だから、この国においてマイナーなジャンルであることに悲観することはないし、セールスとか、数値では計れない次元で目の醒めるような音楽的独創性と鋭い社会批評性を保っているこの文化に携わる人間には自信を持って堂々としていて欲しい。

批評家の矢部史郎は00年代初頭に言った。「マイナーを滅ぼすことはできない」と。そもそもこの国の経済そのものがガタガタなのだし、じたばたしてもはじまらない。SEEDAのリリックを引用するならば、「WE FUCKIN MAJOR インディーズだがメジャー WE DA OFFICIAL FUCKIN MAJOR」("Get That Job Done")ということになるのだろう。僕らは2009年も素晴らしい音楽とちゃんと出会えている。産業について考えることも大事だけれど、音楽を語る言葉を豊かにして、小さな蠢きをひとつの文化として活性化させることの方がよっぽど意味のあることだ。

|

|

さて、前置きが長くなったが、僕はアルバム・チャートの1位に鎮座DOPENESSのファースト・ソロ・アルバム『100%RAP』を選んだ。このユーモアたっぷりの43分あまりのアルバムをトップにすることにまったく迷いはなかった。ジェイ・Zの『ザ・ブループリント3』を押さえての1位というのにも意味がある。もちろん賛否両論はあるだろうが、これはひとつのメッセージだ。たしかに『ザ・ブループリント3』は圧倒的だし、これぞヒップホップといった、エネルギッシュなアルバムだ。音は古くて新しく、ヴィヴィッドな時代性があり、しかもグローバルに波及するパワーがある。それでも僕は、鎮座DOPENESSの、植木等のスーダラな楽天性をこの時代に引っ張り出してきた嗅覚と、ファンキーでソウルフルなラップ、この国でしか生まれ得ない素晴らしく雑食的な感性――ダンスホール、ファンク、ソウル、フォーク、歌謡曲から忌野清志郎まで――を支持したい。鎮座DOPENESSの世界観をうまく捉えた菱沼彩子のキュートなイラストもとても良かった。『ザ・ブループリント3』がオバマ大統領就任に胸躍らせるアフリカン・アメリカンによるヒップホップだとしたら(冒頭の"WHAY WE TALIKIN` ABOUT"を聴いて欲しい)、『100%RAP』は政権交代以降、いまや一国のトップさえ経済成長に疑問を呈する国の怠け者による最高のサウンドトラックと言える。ボブ・マーリー風に言えば、「EVERYTHING IT`S GONNA BE ARLIGHT」という感じか。朝寝坊と電話で上司に遅刻の言い訳をする"朝起きて君は..."を聴くと、自分の苦い過去を思い出しつつ、笑ってしまう。こういう可笑しみのあるストーリーを書けるのも鎮座DOPENESのオリジナリティだ。

[[SplitPage]]アメリカでは、ドレイク、キッド・カディ、ワーレイはギャングスタ・ラップを更新する新たな時代のスター(3人は、昨年、米『GQ』誌の「Gangsta Killers」という記事でフィーチャーされた)としても注目を集めている。鎮座DOPENESS、PSG、S.L.A.C.K.(PSGのメンバー。ラッパー/トラックメイカー)の登場はその動向との奇妙なシンクロニシティがあって、00年代、この国のアンダーグラウンドで市民権を得た、上昇志向をキーワードとする所謂ハスリング・ラップ/ハードコア・ラップとは別の流れを今後生み出す契機に間違いなくなるだろう。昨年末、鎮座DOPENESSが、MSCの所属するレーベル〈Libra〉が主催するフリースタイル・バトルの全国大会〈UMB〉で優勝したのもその予兆と言えるかもしれない。

マクロに視れば、今の日本(あるいは諸外国)はアメリカの金融危機の余波による不況といった景気循環のひとつの局面ではなく、資本主義というシステムが再考されるべきレヴェルに達していると言う学者もいるぐらいで、事実、自分たちのライフスタイルを根本的に変えないと生き残れない時代に突入しているとの実感をヒシヒシ肌で感じている。実際、昨年末、アメリカで黒人若年層の失業率が34.5%に達したというニュースが報じられた。日本はまだそこまで絶望的な状況ではないけれど、頭ではわかっていても、いつまでも右肩上がり幻想が体から抜けない人はこれから生き残るのは難しいだろう。元々のこの国のありように何の期待もしていなかった(社会に無関心というわけではない)僕は逆に気楽な気持ちでいる。むしろ期待に満ちている。鎮座DOPENESS、PSG、S.L.A.C.K.の低空飛行は、そんな気分にしっくりくるものがある。彼らへの期待も高まるというものだ。

PSGのデビュー・アルバム『DAVID』と、弱冠22歳のS.L.A.C.K.のセカンド・アルバム『WHALABOUT』は、本当にわくわくしながら聴いた。S.L.A.C.K. の甘いソウルの感性やトリッキーなビートは、スラム・ヴィレッジやマッドリブを彷彿とさせるが、団塊の世代や大人に毒づく"ANOTHER LONELY DAY"のドキッとするような物言いはパンキッシュですらある。これは僕の今年の1曲だ。まったく末恐ろしい若者が登場したものだ。『David』に破壊力のあるミキシングやマスタリングが施されればもっと良かったと言う人の意見には賛同するけど、とはいえ彼らのユニークなアイディアやSF的発想力には目を見張るものがある。また、ヒップホップ、ハードコア、レゲエが衝突するCIA ZOOのラッパー/トラックメイカー、TONOのファースト・ソロ『TONO SAPIENS』の、カッコ良い! という言葉が思わず口からついて出てくるような疾走感には痺れた。スピードという点においては、トゥー・フィンガーズと同じぐらいの速さがあっただろう。彼ら新世代のアクトは、前時代的な所謂海外コンプレックスを独自のやり方で克服しようとしているように見える。そんな彼らの試みはまだ過程にあるものの、邦楽や日本文化への偏重から来る閉塞とは明らかに別の次元で鳴っている。

[[SplitPage]]他にもいろいろあった。DJ BAKUによる日本語ラップ・オムニバス『THE 12JAPS』には強い変革の意志を感じたし、KILLER-BONG(K-BOMB)の日々の実験と奔放なサンプリング・センスの成果をまとめた『LOST TAPES』には相変わらず輝くものがあった。年末におこなわれた、K-BOMBが所属するTHINK TANKの、ダブやフリー・ジャズの感性をヒップホップ・ライヴに落とし込んだタイトな復活ライヴには興奮したが、あの黒く狂った息吹はより多くの人の耳に吸い込まれていくことだろう。(今年のイヴェントだが)先週末、プライヴェートのこんがらがった日々から来るであろう痛々しさと力強さを剥き出しにしたRUMIの『HELL ME NATION』の告白的なリリース・ライヴから目を逸らすことができなかった。RUMIの、女性の加齢について大胆に切り込むラップは特別なものだ。あんな風に女性が肌の小皺と弛み(!)について歌う姿を僕は他で聴いたことがない。マッチョ男を縮み上がらせる、あの勇気にはマジで恐れ入る。応援するな、という方が無理な話だ。

ぶっちゃけて言うと、最近なんとなく気づいたのだけど、僕は00年代に一度、音楽が「必要ない」生活を知らず知らずのうちに送っていたのだと思う。曲がりなりにも音楽ライターという肩書きの人間が何を言っているんだと思われる方もいるだろうが、当たり前の話、音楽を追いかけるよりも優先しなければならないことや不意に訪れるアクシデントや熱狂が時に人生には起こるし、だからこそ音楽を強く欲することもできる。さらに言えば、つまらない「ミュージック・ラヴァー」とか「音楽ファン」には絶対になるものかという妙に捻くれた気持ちと既存の窮屈なシーンなるものへの違和感から生じた性急な音楽への愛の表現は、町中で大騒ぎしたり、踊りまくるエネルギーへと変換されていたのだ。まあそこには政治的な動機やもっと様々なモチヴェーションがあったのだけど、細かいことは原稿のテーマとずれるので書かない。今でもそんな一方的な音楽へのむちゃくちゃな想いは心の底にあるものの、ここ1、2年、もう少し素直に音楽ファンとしての気持ちを大事にしようと思えるようになった。

だからというわけではないが、2009年はここ数年でいちばんCDを買った年だった。他の年と比較してもダントツに買った。メジャー/インディともに面白いものがたくさんあった。配信への移行が進み、CDが売れないと言われる時代に逆行するようにレコード屋によく出かけた。CD/レコード文化を守ろうとかいう大それた使命感などはないが、前よりCDを買う経済的余裕が出てきて(たいした余裕じゃないけど。2、3年前はあの経済状況でよく生活できてたなぁ)、しかもこれまで以上に音楽を聴くのが楽しかった。単純に音を求めていたし、新譜を聴くことに喜びを感じていた。

[[SplitPage]] 正月の帰省中、高校時代にレディオヘッドやニルヴァーナのコピーまでしていた結婚間近の地元の男友達が、婚約者の運転する車の中で流行りのアイドル・グループの曲を「セクシーだよねー」と何気なくかけていて、音楽との付き合い方も変わるものだなと思ったのだけど、それが良い悪いとかじゃなくて、彼との関係も含め、あぁ、お互い随分変わったなと感慨深かった。僕が生きている社会と彼の社会はまったく別のところにあるという当然の事実を、ブラコン歌謡風の軽快なダンス・チューンを車内で聴きながら感じていた。突き詰めれば、そういう距離感や現実認識の中で僕は音楽について考えている。

そこでKREVAの『心臓』は、このチャートの中で唯一あの車の中で鳴っていても違和感なく聴けたはずだなと思った。『心臓』は絶妙なバランス感覚を有していて、密室的なラヴ・ソング集としても、ある意味ブラコン歌謡の最新形としても、R&B寄りのヒップホップ・アルバムとしても聴ける。つまり、大衆音楽として強度のあるアルバムだ。去年、家で繰り返し聴いた1枚だ。他方、KREVAが参照したのと同じUSアーバン・ミュージックやスタジアム・ロックばりの派手なギターを消化してオリジナルなサウンドを作り上げたSEEDAの通算7枚目のアルバム『SEEDA』は、自民党と民主党の固有名を挙げてストレートな政治批判を展開する "DEAR JAPAN"がいい例だが、SEEDAの内省と外(社会)に向かう気迫が融合したアヴァン・ポップな作品だった。騒々しく飛び交うシンセ音には圧倒されっぱなしだったが、今にも安室奈美恵がセクシーに歌いだしそうな"FASHION"のキャッチーさにもやられた。どちらが知名度の意味でポピュラーかと言えば、もちろんKREVAだが、どちらにポップ・ミュージックとしての突破力を感じるかと言えば、僕はSEEDAに軍配を上げたい。

S.L.A.C.K.やKREVAやSEEDAらのメロウでスウィートなテイストを持った楽曲はソフトな耳ざわりと裏腹に挑戦的な試みでもある。年末、オリコン・デイリーチャートで最高5位を記録したSEEDAの復活シングル「WISDOM」はその路線におけるひとつの結実だろう。シングルでは、七尾旅人とやけのはらの甘く切ない「ROLLIN` ROLLIN`」も最高だった。00年代中盤、MSCやSEEDAがファッション化していたストリートという概念に対抗的で野性的なニュアンスを注入して、ストリート・ミュージックとしてのヒップホップを再定義して以降の次なる展開の予感さえ感じる。昔はストリートなんて言葉は白々しくて使いたくなかったけど、彼らの出現以降、その言葉を使うことにそこまで躊躇しなくなった自分に今さらながら気づいたりもした。

まだまだ書きたいこと、突っ込むべきことは山ほどあるが、時間切れ。ムーヴメントと言うにはまったくてんでばらばらなこのシーンが10年代に果たしてどんな展開をみせるかは予測がつかないが、僕はアンビバレンツな、一筋縄では行かない気持ちを抱きながら、この国の大きな情勢から見れば、ほんの小さい、マイナーなムーヴメントをいまはどこまでも肯定しよう。それは去年1年間で熟成された気持ちで、2008年までは言えなかったことだ。2010年も刺激的な年になるに違いない。

■Top 20 Hip Hop albums of 2009 by Shin Futatsugi

1. 鎮座DOPENESS/100%Rap(W+K東京LAB /EMI)

2. Jay-Z/The Blueprint 3(Roc Nation/ユニバーサル)

3. PSG/David(ファイルレコード)

4. Seeda/Seeda(Concrete Green)

5. S.L.A.C.K./Whalabout(Dogear Records)

6. Drake/So Far Gone(October's Very Own)(mixtape)

7. Kid Cudi/Man On The Moon:The End Of Day(G.O.O.D/ユニバーサル)

8. Tono/Tono Sapiens(CIA REC)

9. Two Fingers/Two Fingers(Big Dada/Paper Bag Records)

10. Rumi/Hell Me Nation(Popgroup)

11. Mos Def/The Ecstatic(Downtown/Hostess)

12. ECD/天国よりマシなパンの耳(Pヴァイン)

13. Killer Bong/Lost Tapes(Blacksmoker)

14. Skyfish/Raw Price Music(Popgroup)

15. Shafiq Husayn/Shafiq` En A-Free-Ka(Rapster)

16. Keri Hilson/In A Perfect World...(Mosley/Interscope/ユニバーサル)

17. Kreva/心臓(ポニーキャニオン)

18. DJ Baku/The 12Japs(Popgroup)

19. Killa Turner/B.D.&Roverta Crack/Nipps/the sexorcist presents Black Rain(Tarpit Records)

20. Raekwon/Only Built 4 Cuban Linx... Pt.2(Ice H2O/EMI)

次点

The-Dream/Love VS. Money(Def Jam/ユニバーサル)

Wale/Attention Deficit(Interscope/Allido)

Rihana/Rated R(Def Jam/ユニバーサル)

Pitbull/Rebelution(RCA/Jive)

Ghostface Killah/Ghostdini Wizard Of Poetry In Emerald City(Def Jam)

Common/Universal Mind Control(Geffen/ユニバーサル)

Dudly Perkins/Holy Smokes(SomeOthaShip/E1)

スチャダラパー / 11(エイベックス)

Issugi/Thursday(Dogear Records)

O2/Stay True(Libra)

鬼 /獄窓(赤落PRODCUTION)

Juswanna/Black Box(Libra)

SD Junksta/Across Tha Gami River(Yukichi Records)

V.A/Chocolate Factory#2(Ing Records)

Zen-La-Rock/The Night Of Art(Awdr/Lr2)

般若/Hanya(昭和レコード)

サイプレス上野とロベルト吉野/Wonder Wheel(Almond Eyes/Pヴァイン)

写真左:旅人&やけのはら。七尾旅人は年明け早々の1月9日に恵比寿リキッドルームでライヴあり。

写真右:モーリッツ・フォン・オズワルド・トリオ。こちらは七尾の前日の1月8日に恵比寿リキッドルームでの来日ライヴが決まっている。

整合性というのはつねづね僕のテーマのひとつである。が、気が変わるのは人間の性分であるし、だいたい雑誌というのはせっかちだ。2009年のベストを選ぶのに、早いところでは11月前半にその締め切りを言い渡される。12月初旬に売られるからだ。だから下手したら最後の2ヶ月はその年から除外されることになる。2ヶ月もあれば、人間、恋に落ちることもあるだろうし、死にたくなることだってある。運命を変えるには充分な時間だ。こういうとき、webは良い。本当に年末になって、それを書くことができるのだから。

2009年は自分にとって、僕の長いようで短い人生の平均値を基準に考えた場合、ずば抜けて最低レヴェルの経験をするという忘れがたい年となった。非常ベルは鳴りだし、事態は臨界点に達した。デヴィッド・クローネンバーグの映画に放り出され、未知の絶望を感じするほか術がなかった。事態が信じられなかった......なんて惨めな! ときに自虐的で、まるで『地獄の季節』の最初の10ページのような呪いに満ちた茫洋たる暗黒大陸においても、僕にとって幸いだったのは、信じるに値する友人知人が何人もいたことだった。ありがたいことだ。

いまこれを書きながら、僕はイギリスのプロト・パンク・バンドとして知られるザ・デヴィアンツのリーダーであり、『NME』の名物ライターでもあったミック・ファレンの著書『アナキストに煙草を』を読んでいる。ちなみにこの素晴らしい本を、こともあろうかこのご時世に刊行している「メディア総合研究所」は、他にもここ数年、『アメリカン・ハードコア』や『ブラック・メタルの血塗られた歴史』といったとんでもなく喜ばしい本を出している。このように、政権が代わっても思ったよりアッパーにはならない世のなかにおいて、貴重な光を届けてくれている稀な出版社だ。で、そう、60年代のカウンター・カルチャーから70年代のパンクにいたるまでの現場感覚に満ちたその『アナキストに煙草を』読みながら、僕はどこの国においてもいつでも同じことは同じなのだなと確認したことがある。そのひとつ、60年代の回想の下りだ。「特筆すべきは、我々全員の頭の中を独占していたひとつのこと、すなわち自分の人生がこれからどうなっていくのか、何が起こるのか、そういう類のことはほとんど話題に上がらなかったことである。地球の未来について語ることはあったかもしれないが、自分個人の未来について話すことはめったになかった。この点において我々は、十年以上経って出現するパンクと似ていた」(赤川夕起子訳)

まったく......僕のまわりにいる連中はたいがいそうだ。個人の人生の未来など、考えていないわけではないだろうが、まず語らない。それがゆえに勝ち負け社会の確固たる敗者として生きているのかもしれない。我々は結局のところ「政治理論などほとんどどうでもよかった。それが我々の魅力であり同時に没落した原因」(前掲同)だった。

しかし......、ところが僕はこの夏、自分の将来――といっても半年後だが――についていろいろ考えた。せこい未来だけれど、事態は思ったより深刻だった。さすがに考えざる得なかった。ど、ど、ど、どうしようか? と妻に訊いた。し、し、静岡に帰ろうかな? 僕は焼き鳥を焼いている自分を想像した。臆病な僕はしばらく妻の顔を直視できなかった。が、妻は、考えてみれば僕のようなデタラメな人間と結婚するくらいであるから、それなりの覚悟はできていたのかもしれない。まあ、そんなわけで、ずーっと家にいるようになって肩身の狭い思いをすることはなかったけれど、とりあえずできる仕事はぜんぶした。5歳の息子は「なんで仕事いかないの?」と訊いたが、「これが仕事だ」と言った。

河出書房新社の阿部さんのおかげで1冊の本を作ることもできた。三田格、松村正人、磯部凉、二木信というひと癖もふた癖もあるライターと一緒に作った『ゼロ年代の音楽――壊れた十年』という本だ。「壊れているのはお前だろ!」と言われそうだが、それはまったくその通りで、しかしそうした個人の属性とはまた別の次元で、我々はこのゼロ年代の音楽ついて語り、書いた。150枚のアルバムも丁寧に紹介した。僕は編集者としてバランスを整えようと努めたが、結局はいくぶん偏ってしまった。それは二木信がネプチューンズやミッシー・エリオット他3枚のレヴューを辞退したからではなく、まあ著者全員が偏執的といえばそうだし、言い訳すればそもそも時代がそういう時代である(断片化されている)、と僕はその本のなかで解説した。欠点もあるが、それを補うほどの長所もある本が完成した(1月末に刊行します!)。

つまりそんな事情もあって、僕は12月のある時間を集中的に、ゼロ年代というディケイドについて頭を使い、スケジュール管理に神経をすり減らしていたので、クリスマスのこの時期、正直言えば2009年という1年についていまさら強い気持ちがあるわけではない。たしかに2ヶ月前まではあった。が、いまはもう薄れてしまったのだ。

僕は11月上旬に『EYESCREAM』誌でまずそれをやって、半ば過ぎに『CROSSBEAT』誌でアンケートに答え、続いて『SNOOZER』誌の特集に参加した。ところがこの2ヶ月は年末ということもあってやけにバタバタしていた。清水エスパルスは悪夢の5連敗を喫して、坂道をゴロゴロ転がった。僕はそれにいちいち打ちひしがれている暇もなく、原稿を書いて書きまくって、そして音楽を聴いていた。

10月30日にユニットでiLLのライヴを見終わった後そのままクワトロで湯浅湾のライヴに行って、11月に入って2本のトークショーをこなし、静岡でDJ(もどき)をやって、七尾旅人のライヴに行って、新宿タワーレコードでXXXレジデンツの発売記念トークショーを宇川直宏とやった。12月は〈ギャラリー〉に踊りに行って、中原昌也のライヴに行って、で、その数週間後に毛利嘉孝の司会で中原昌也と東京芸大で話した。そしてそれから......久しぶりに"締め切り"という名の絶対的概念に苦しめられた。もちろんこの2ヶ月、僕はこの「ele-king」に情熱を注ぎつつ、と同時に、いま平行して作っているアーサー・ラッセルの伝記本の編集もしている(これがまた面白いのよ)。ここに記したすべてが僕にとって刺激的で、思考の契機となる。

そしてこの数ヶ月というもの、僕は自分でも信じられない量の音楽を聴いている。まだ文字にしていないものを含めると自分の限界まで挑戦したと言っていい。寝ている時間と人と会っている時間以外は、ほとんど聴いていた。僕の長いようで短い人生の平均値を基準に考えた場合、ずば抜けて最高レヴェルの密度だろう。もうそうなると、2009年を回想することなど、ホントにどうでもよくなってくる。

せっかくなので、いくつか気になったことを書き留めておく。2009年の最高の曲のひとつは七尾旅人+やけのはらによる"Rollin' Rollin'"だ。奇しくも、東京NO1ソウルセットとハルカリが90年代のバブルな感覚を懐かしむように"今夜はブギーバック"をカヴァーするかたわらで、"Rollin' Rollin'"は"現在"を表現した。この曲の良さは水越真紀さんがレヴューで書いている通りだと思う。つまりこれは、この10年、バブルな思いとは無縁だった世代の素晴らしい経験が凝縮されたアーバン・ソウルだ。

RUMIの3枚目の『HELL ME NATION 』もこの2ヶ月で好きになったアルバムだ。彼女は、このハードタイム(厳しい時代)を生きる女性のひとりとしてのリアリズムを追求する。30歳という自分の年齢まで歌詞にしながら、彼女の意気揚々とした姿はこの国の女性アーティストたちが手を付けてこなかった領域に踏み入れているように思える。とても元気づけられる作品だ。もしクレームを入れるとしたらジャケのアートワークだけ。それ以外はほぼパーフェクトだ。ラップものでは、他にも何枚か素晴らしいアルバムに出会えた。『EYESCREAM』にも書いたが、S.L.A.C.K.は最高だ。言葉も音も良い。そこには不良少年の毒と清々しさの両方がある。2009年に彼は発表した2枚、『MY SPACE』と『WHALABOUT』はどちらとも良い作品だ。出勤や登校で異様なテンションを発する朝の駅に、遊び疲れた身体を引きずりながら友だちや恋人と一緒にいた経験がある人ならこの音楽を身近に感じるだろう。疎外者たちのメランコリアだ。ファンキーという点ではTONO SAPIENSが良かった。嗅覚の鋭い連中が集まる下高井戸のトラスムンドやSFPの今里君、あるいは磯部涼が絶賛するSTICKYはまだ聴いていない。

SFPも、4曲だが新録を発表した。リリース元の〈Felicity〉は、もともとはポリスターでフリッパーズ・ギターやコーネリアス、〈トラットリア〉をやっていた櫻木景という人物だ。例の「Rollin' Rollin'」も〈Felicity〉からのリリースで、いわば90年代前半の渋谷系に思い切り関与していた人間がいまこうして七尾旅人やSFPを出しているところが"いまの時代"を物語っていると言えよう。

とまれ。僕は、いまこの日本にはふたりの強力なパンクがいることを知っている。真の意味での反逆者と言ってもいいし、彼らはこの国の"自由"の境界線を探り当てているという点においてパンクなのだ。そのひとりは中原昌也。彼はいわば、映画『If...』のマイケル・マクドウェルで、グレアム・グリーンが『ブライトン・ロック』で描いた17歳のピンキーだ。いずれ校舎の屋根に上って散弾銃をぶっ放すかもしれない。そしてもうひとりがSFPの今里。SFPの「Cut Your Throut」は興味深い作品で、ここがイギリスなら〈リフレックス〉や〈プラネット・ミュー〉から出ていてもおかしくない。SFPのハードコアは、いまとなっては誰もが思い描けるようなハードコア・サウンドで統一されていない。ポスト・モダン的にスキゾフレニックに展開されている。「Cut Your Throut」にはラウンジとサイケデリックとノイズコアが同居しているが、そういう意味でSFPはこのシングルで新しい領域に踏み入れたと言える。当たり前だがハードコアやパンクとは様式(スタイル)ではない。サム・ペキンパーの『ワイルド・バンチ』もまたハードコアであるように。

電気グルーヴが彼らの20周年を祝うアルバムを発表したのも2009年だった。これを書いているたったいま(12月25日)も、僕の5歳になる息子は電気グルーヴの「ガリガリ君」を聴いている。僕が奨励したわけではない。能動的に、しかも繰り返し何度もだ。「2番がちょっと恐いんだよね」と感想を言っている。ちなみに「2番」とはオリジナルの次に入っている別ヴァージョンのこと。まあ、電気グルーヴにしてもクラフトワークにしても、何が素晴らしいかと言えば、あの罪深きトランス性によって3歳児から40歳児までをも興奮させるところだ。この年代になってわかることだが、それはエレクトロニック・ミュージックの"強み"のひとつだ。石野卓球からは、90年代に彼が体現した危うさはなくなってしまったけれど(誰も彼を責められない、あのまま突っ走っしることなんか誰にもできない)、彼の芸は円熟の領域に入ろうとしている。『20』を聴きながら、僕はそう思った。

2010年にはマッシヴ・アタックの5枚目のオリジナル・アルバムが待っている。ヴァンパイア・ウィークエンドのセカンドも控えている。自分たちがいまどの方向性を選べばいいのか理解しているという意味において、どちらも良い内容だった。時代の空気は変わろうとしている。日本の音楽も面白い方向に転がっていくかもしれない。

■Top 25 Albums of 2009 by Noda

1. Atlas Sound / Logos(Kranky/Hostess)

アニコレがビーチ・ボーイズならこちらはビートルズ。毒の詰まったポップ。

2. S.L.A.C.K. / Whalabout(Dogear Records)

21世紀の薬草学におけるビートと日常生活のささやかな夢。

3. Girls / Album(Fantasy Traschcan/Yoshimoto R and C)

素晴らしきバック・トゥ・ベーシック。ここにも夢と星がある。

4. Volcano Choir / Unmap(Jagjaguwar/Contrarede)

ポスト・ロック時代の山小屋のロバート・ワイヤットといった感じ。

5. Major Lazer/Guns Don't Kill People...Lazers Do(V2 /Hostess)

ダンスホールにおけるスラップスティック。

6. Animal Collective / Merriweather Post Pavilion(Domino/ Hostess)

サイケデリック・ポップとエレクトロニカの華麗な融合。

7. The XX / XX(Young Turks/Hostess)

アリーヤとヤング・マーブル・ジャイアンツとの出会い。

8. V.A. / 5 Years Of Hyperdub(Hyperdub/Ultra Vibe)

アンダーグラウンド・サウンドにおける最高のショーケース。

9. Mortz Voon Oswald Trio / Vertical Ascent(Honest Jon/P-Vine)

『ゼロ・セット』から26年。1曲目を聴くだけで充分。

10. Grizzly Bear / Veckatimest(Warp /Beat)

ポール・サイモンが『キッドA』をやった感じ。"Two Weeks"は最高。

11. Micachu / Jewellery(Accidental / Warnner Music Japan)

批評精神に満ちたポスト・モダン・ポップのレフトフィールド。

12. Flying Lotus / L.A. EP CD(Warp/Beat)

レフトフィールド・サウンドにおける期待の星。

13. Rumi / Hell Me Nation(Pop Group)

リアリズムと世俗的だが素晴らしいファンクネス。

14. Bibio /Ambivalence Avenue(Warp/Beat)

エクスペリメンタル・ヒップホップの甘い叙情詩。

15 鎮座DOPENESS / 100% RAP(W+K東京LAB /EMI)

植木等とラップとダンスホールの出会い。

16. Moody /Anotha Black Sunday(KDJ)

アンダーグラウンド・ブラック・ジャズ・ファンク・ハウスの底力。

17. Dominic Martin / The Annual Collection(BeatFreak Recordings)

ジャングルの知性派によるエレクトロニカ・ポップ。

18. Toddla T/Skanky Skanky(1965)

モンティ・パイソンによるダンスホールといった感じ。

19. Speech Debelle / Speech Theory(Big Dada/ Beat)

取材してがっかりしたが、良いアルバムだと思う。

20. Fuck Buttons / Tarot Sport(ATP/Hostess)

スタイリッシュかつダンサブルに変貌。次作で化けるでしょう。

21. Dirty Projectors / Bitte Orca(Domino / Hostess)

NYのアート・ロックのお手本のような1枚。

22. Antony and the Johnsons / The Crying Light

(Secretly Canadian / P-Vine)

現代のディープ・ソウル。EPのみの"Crazy In Love"も最高。

23. 2562 / Umbalance(Tectonic /AWDR/LR2 )

ダブステップにおけるフューチャー・ファンク。

24. Juan Maclean / The Future Will Come(DAF / P-Vine)

ヒューマン・リーグ・リヴァイヴァルを象徴する作品。

25. Beak> / Beak (Invada /Hostess)

ポーティスヘッドによるクラウトロック賛歌。

入りとしてはヒップホップだったけど、スケボーやりながら、ルーツ・レゲエとかハードコアを聴いたり、吉田拓郎のアナーキーさに惹かれたりもしましたね。フィッシュマンズとかハナレグミを聴きまくってた時期もあるし、銀杏ボーイズも聴いてた。めちゃめちゃですね。PJハーヴィーとかモルディー・ピーチーズとか......。

Love Music Love Skate

これから先もずっと

No Busy No Money

これから先もきっと

- "SMG"

ピーターパンのようにスケート

友だち、Family、Honey

ラヴ・ソング作ってMoneyっていうかHobby

- "That's Me"

S.L.A.C.K. Whalabout? DOGEAR RECORDS |

素晴らしい才能だ。東京板橋地区(Skate Board Bridge)から登場した弱冠22歳のラッパー/トラックメイカー/スケーター、スラック。

2008年、100枚限定で自主制作で発表した『I'm Serious(好きにやってみた)』は一部のマニアックなヒップホップ・リスナーのあいだで話題を呼んだ。評価を決定付けたのは、今年2月、下北沢を結成地とするヒップホップ・クルー、ダウン・ノース・キャンプ主宰のレーベル〈DOGEAR RECORDS〉からリリースしたデビュー・アルバム『My Space』だ。ジェイ・ディー、マッドリブ、クリプス、ネプチューンズ、MFドゥーム......を彷彿とさせるラップとサウンド・プロダクション。それは時間をかけて、より多くのリスナーのもとに届いている。

言葉が曖昧になるほど日本語と英語を織り交ぜた、囁くような、ときに呟くようなフロウとライム。チープなビート。もたつきながら前に進むグルーヴィーなシークエンス。ソウルやジャズ、ブルースなどブラック・ミュージックからのサンプリング。それらによって構成された彼の音楽性は、『My Space』の時点でほぼ完成されている。そして、9ヶ月という短いスパンでリリースされたセカンド・アルバム『WHALABOUT』。ちなみにその間、実兄のパンピー、ガッパー、スラックから成るPSGのデビュー・アルバム『David』も出ている。スラック本人はPSGのアルバムは「兄貴の趣味」だと言うが、いずれにせよ、この3枚をいま、このとき、しっかり聴いておかない手はない。

『WHALABOUT』で言えば、ソウルフルなヴォーカルのサンプリングからはじまる"That's Me"、R&Bシンガーのように、ファルセット・ヴォイスとフェイクを巧みに操り、溶けてしまいそうなほど甘く切ない世界を描き出す "Another Lonely Day"は出色の出来だが、僕がスラックの音楽に強く惹かれる理由は、音楽に感じる甘ったるい感傷やときめきを呼び起こす瑞々しさと無邪気さ、そしてそれらを響かせながら音楽や人生に対するシリアスな哲学を表現している点にある。最高に晴れた日に余計な悩みをすべて忘れて聴きたくなるような音楽でありながら、そこには切実な想いが込められているのだ。

■ラップはいつからはじめたんですか?

スラック:12歳ぐらいですね。兄貴(PSGのパンピー)は中3ぐらいからトラックを作り出して。スペシャ(スペースシャワーTV)とかで洋楽のPVを観て、ベースボール・キャップを被る感じを知って。当時は、リンプ・ビスキットとナズがどう違うのかも、ジャンルの違いもわからなかった。キッド・ロックもヒップホップだと思ってたぐらいだから。スケボーを同じぐらいのときにはじめて、「じゃあ、何聴く?」みたいなノリで、ロックとかパンクとかレゲエとかヒップホップを聴きはじめましたね。授業中に適当に暇つぶしにリリックを書いたりしてた。ラッパーは人のことを馬鹿にしたり、やっちゃいけないことをやるのかなって思ってたから、酷いことばっかり書いてた。

■例えば?

スラック:批判ばっかっすね。アイドルをディスしたり、それがはじまりだった。スケボーやってる知らないお兄さんたちからもいろんな音楽を教えてもらいましたね。

■お父さんがかなりのレコード・コレクターらしいですね。

スラック:親からの影響もありますけど、ヒップホップ自体は親の影響ではないっすね。俺がまだヒップホップを知らない頃から、家でブラック・ミュージックとかヒップホップが当たり前のようにかかってはいたけど。親父はストーンズとかの世代だから、白人がやってるブラック・ミュージックもかかってました。だいたいこういう感じに歌うとかは気づかないうちにしみ込んでいったのかもしれない。

■日本の音楽は?

スラック:はっぴいえんどにハマたりしましたね。親父に「レコード、ある?」って訊いたら、もうごっそり出てきて。スケボーのヴィデオでかかってる曲を「これ、何?」って訊くと、ツェッペリンのレコードが出てきたり。

■じゃあ、10代の頃、ポップ・チャートに入るようなJポップは聴いてなかった?

スラック:一時期、俺も普通の子たちと一緒に仲良くしたいと思って、そういうのも聴いてみたけど、何が良いのかわからなかった。

■小学生の頃、まわりの人と話が合わなかったんじゃないですか?

スラック:そうっすね。小6からスケボーとか音楽にはまったから。それぐらいの子供ってカード・ゲームがばりばり楽しいみたいな感じじゃないですか。

■まあ、そうですよね。いまの独特なラップ・スタイルも最初から?

スラック:いや、そんなことはないですね。日本語ラップをばりばり聴いて日本語でやってたし。ニップスさんのラップとか好きでした。俺は英語を喋れないんですけど、昔からまわりが多国籍な感じで、帰国子女のラッパーたちがいっぱいいるなかで動いたりしてましたね。小学校で初めてできた親友も外人だったし。いまもまわりに外人がいますね。

■ダウン・ノース・キャンプにもいるんですか?

スラック:ひとりだけ、OYGっていう、Budamunky(『WHALABOUT』で2曲トラックを制作している日本人トラックメイカー)と一緒にやってるLAのラッパーがいますね。

[[SplitPage]]■12歳でラップをやりはじめたとき何年でした?

スラック:いま22歳で10年前だから......

■ということは、小6で99年かー。その頃だと、ウータン・クランとか?

スラック:ウータンのPV真っ盛りでしたね。あと、ナズの"Nas Is Like"とか。

■ティンバランドとか?

スラック:ネプチューンズがPVにちょっと写ってるぐらいのときですね。まだ、こいつら誰だ? みたいな時期。コーンみたいなミクスチャーも流行ってましたね。だから、ヒップホップは中途半端な時代だったのかもしれませんね。

■当時は楽しかった?

スラック:なんでも良かったですからね。スケボーやって、無駄に反抗したり、適当に音楽を突っ込んだラジカセをママチャリに入れて遊び出かけたり。

■遊び方はいまも昔も変わらない?

スラック:変わってないけど、ちょっと人に知られてきたから、少し(まわりの目を)意識するようになりました。

■ぶっちゃけ、不良だった?

スラック:不良の奴らとかやんちゃな奴らと学校では一緒にいたけど、そもそも趣味がずれてた。俺は学校終わったら、すぐに家に帰ってスケボー持ってちょっと遠い公園行って、そこのローカルなお兄さんとスケボーしてた。みんな金髪でピアスを開けてるときに、俺だけ坊主でラインを入れてましたね。『Up In Smoke』とか観て、悪い黒人の奴らがかっこいいなって。

■ヒップホップ好きの不良の友だちもいたわけですよね?

スラック:ヒップホップの人たちは悪いことを悪いことだと思ってやる人が多いけど、スケーターは自分たちがやってることが悪いのに悪いと思ってなかったりする。ワルに憧れたりしない子供でしたね。兄貴にくっついて、兄ちゃんの友だちと遊ぶって感じだった。つねに兄貴の年齢の友だちが多かった。ワルよりも自由の方が好きでしたね。

■ワルより自由か......なるほど。10代の頃に不自由だと感じていたことは?

スラック:やっぱり子供だから舐められますよね。板橋は田舎が近いんで、特攻服着たような人たちもいたし。でも俺はそういうのには関わらなかった。小6の頃から、頑張って原宿とかにヒップホップの店を探しに行ったりして、黒人に呼び込みされて怖えー、みたいな(笑)。

■まわりにいた外国人はどこの人だったんですか?

スラック:アメリカ人とかスペイン人とかコロンビア人とかですね。スケボーやってる友だちは何人かわからないような奴がいっぱいいましたね。町でスケボーしてると、日本に来たんだけど、日本語も全然わからないから、つまらねーみたいな奴が声をかけてきて仲良くなるっていう。どこでもすぐに友だちはできた。普通の日本の環境だと、外国人からしたら、なんでこんなことを守らなきゃいけないのってことが多くて。そういうのもこっち側はけっこう自由にやってたから。

■いろんな音楽を聴く中で最初からヒップホップにはまった感じなの?

スラック:入りとしてはヒップホップだったけど、スケボーやりながら、ルーツ・レゲエとかハードコアを聴いたり、吉田拓郎のアナーキーさに惹かれたりもしましたね。フィッシュマンズとかハナレグミを聴きまくってた時期もあるし、銀杏ボーイズも聴いてた。めちゃめちゃですね。PJハーヴィーとかモルディー・ピーチーズとか、一度サブカルっぽいところに行って、ヒップホップはダサいんじゃないかって思ってたときもある。それが高校の頃ですね。かっこつけて、型にはまり過ぎてる感じがダサいなって。でも、ベスくんやシーダくんが出てきたぐらいから、日本語なのにラップがヤベェなって。俺も英語のラップに日本語をはめるっていうのはずっとやってたんですけど、それをうまくやってる人がまわりにいなかったから。

■あ、そうなんですね?! 真面目にヒップホップを作ろうと思ったのはいつぐらいから?

スラック:『My Space』を今年2月に発売して、その1年前ぐらいから作りはじめたから、2年前ぐらいからですね。かっこつけてるけど、やり切ってるヒップホップのダサいかっこ良さがわかって。解放し切っている感じがわかった。

■トラックはサクサクできちゃう?

スラック:めちゃくちゃ作りますね。『My Space』を作ったときに『WHALABOUT』は7割ぐらいできてた。1日1曲ぐらい作ってた時期もあったし。

■大雑把に言うと、『My Space』はソウルフルで『WHALABOUT』の方がビートの組み方がラフだし、ファンキーですよね。

スラック:まだ日本語のヒップホップで表現できてない重要な部分をやりたかったんです。

■重要な部分というのは?

スラック:感覚なんですけど、遅れ方とかですね。ビートの鳴ってるところを完全に理解して、めちゃくちゃにずらしてもはまるみたいな。みんな昔からフロウ、フロウって言うけど、そうじゃなくて、なんかあるんですよ。耳で聴いて良いとかじゃなくて、感覚的な、音的な声の強弱の角とかが英語のラップには当たり前のようにあって、そこがヤバさの判断基準だったりする。

■外国人で好きなラッパーは誰ですか?

スラック:いろいろです、特定の人はいま思い浮かびません。

■カジモトやMFドゥームなんかはどうですか?

スラック:あー、そういうラップも好きっすね。BudamunkyはLAで10年間ぐらいトラックを作ってたんですけど、Budamunkyに向こうのラッパーのかっこいい奴を教えてもらったりしてますね。インフェイマスMCとか。まだそこら辺はリスナーとしては初心者ですね。

■パンピーくんとかイスギ(ダウン・ノース・キャンプ)とか、最近周りの人たちがワッと出てきたじゃないですか。それはスラックくんひとりが頑張ったっていうよりも状況が整ってきたんじゃないかなと想像したんだけど......どうですか?

スラック:でも、板橋レペゼンとかはどうでもよくて。地元愛とかも正直ないし。そんなのよりスキルとか音楽の良さだから。

■ある種のコミュニティとか仲間が形作られたのはいつ頃なんですか?

スラック:ダウン・ノースに「入れてください」って言ったことはあるんですけど(笑)、「入れるとかそういうんじゃないから」って言われて。「気が合っているだけの奴らだから」って。だから、「ダウン・ノースのメンバーですか?」って訊かれてもわからないです。そう言ってくれる人もいるけど、単純に気が合ってやりやすい友だちが集まってるだけなんで。俺らで勝ち取ってやろうぜ、やってやろうぜ、みたいのは全然どうでもいい。単純に良い音楽を作るために活動してて、かっこいいラッパーと間違いねぇって奴と仕事してたら、こういう風に絞れてきたし。......まあ、バビロン(無駄な要素)はとりあえず嫌いですけどね。

■クルーにいるからとりあえずフィーチャリングで参加したり、アルバム出すみたいな文化がヒップホップにはあるじゃないですか。そういうのは違うなと?

スラック:ヒップホップ的にはそれもあるし、ある意味ではかっこいいやり方でもあると思う。こいつは俺らの仲間だからフィーチャリングで入れるみたいな。リスナーが聴きたくないなら聴かなければいいだけだから。それを批判してる時間がもったいない。俺がやるならかっこいい友だちをフックアップして、音楽がかっこいいほうが満足いきますね。

■ちなみに、いま、ダウン・ノースの人たちと遊ぶときは何するんですか?

スラック:リラックスしてますね。スケボーしたり、酒飲んだり、飲まなかったり......いろいろっすね(笑)。暇があったら、出さない作品も無駄に作ってるし。安定剤ばりにビート作ってないと病んだり、スケボーしてないとストレス溜まったりしちゃいますね。

[[SplitPage]]■バイトとかは?

スラック:最近、バイト辞めちゃって。やっといた方がよかったかなーって。そういう生活のリズムみたいのがあって、それがむちゃくちゃになると怖くなりますね。地に足着いてない感じになって。

■アルバムを出す前からライヴはしてました?

スラック:ライヴはかなりやってましたね。音楽のことばっかでしたからね。かっこ悪りーものはかっこ悪いだろって感じで、くそ生意気な少年でしたね。

■ところで、「slack」という言葉には「ゆるい」とか「いい加減な」とかいう意味があるわけだけど、この名前にした理由はなんですか?

スラック:辞書で言葉を探してて、「ゆるい」とか、そういう意味があったから選びました。適当に名前の響きもいい気がするって感じだった。後々、外国人の友だちに「スラックって名前をよく見つけたな。ホントお前そのものだよ」って言われて。後から気に入り出した感じですね。最近、雑誌とかでも「ゆるキャラ」とか「適当」とかが使われ過ぎてて、逆にちょっと使いたくなくなってきたけど(笑)。

S.L.A.C.K. Whalabout? DOGEAR RECORDS |

■『WHALABOUT』には"適当"って曲があって、「適当に敬意を」ってラップしてますしね。

スラック:適当は口癖なんですよ。それを意識して使ってるんじゃないかって思われるのは、めんどくせぇなって(笑)。

■デビュー・アルバムを出すときは、自分のことを誰も知らないわけじゃないですか。緊張感や力みみたいのはありました?

スラック:ないっすね。小6ぐらいからアルバムを作ることばっかやってたんですよ。通算どんだけ作ってるんだぐらいアルバムありますよ。実際、いまから『My Space』と『WHALABOUT』よりもヤバいのを作れって言われたら、1ヶ月で作る自信ありますね(笑)。『My Space』を出すときは、赤(字)にならないかなって心配はあったけど。最初は自主で刷って売ろうとしてたんですよ。全部手続きが終わって、8万円、母ちゃんに借りて、それを振り込みに行く途中に落としたんですよ。神隠しなんですよ。「へ?!」って(笑)。そしたら、〈DOGEAR RECORDS〉から出さないかってモンジュ(ダウン・ノース・キャンプ)に言われて、一か八かで、ここ(〈ウルトラ・ヴァイヴ〉)で審査通って出せたからラッキーかなって。

■初回は何枚?

スラック:100とか300ぐらいですね。完全なる無名だったから。兄貴はマスタリングみたいのはやってくれましたけど、兄貴のフックアップで出せたわけでもないし。

■『WHALABOUT』は?

スラック:PSGのアルバムを出して得た兄貴サイドのリスナーもいるから。

■PSGはひとりでやるのとはまったく違う?

スラック:全然違いますね。俺の音楽を超聴いてる人は、PSGのアルバムは「なんでやったんだろう?」ぐらいの感じだと思いますね。そういう人もいました。音楽自体は優れてると思うけど、俺の趣味じゃないものもあって。あれは兄貴の趣味ですね。でも兄貴のセンスは信じてます。やりたくない曲はリリックでもやりたくないって言うし、実際"Yes."って曲でこのトラック大嫌いだって言ってる。俺のビートも兄貴が選んで、曲順を決めたのも兄貴ですね。でも最終的にはいいアルバムなんじゃないかって思ってます。

■でも、ソロもPSGも楽しんでるのが伝わってきますよ。とくにサンプリングを本当に楽しんでるなーって。ソウルやジャズやブルースをサンプリングして新しい音楽を創造する感覚は、〈ストーンズ・スロウ〉のセンスに近いものを感じますね。

スラック:〈ストーンズ・スロウ〉から出すのは夢っすね。それはずっと昔から言ってる。ダム・ファンクが来日したときに、Budamunkyと一緒に声をかけたら、Budamunkyが〈ジャジー・スポート〉から出してるレコードをLAでかけてて超調子良いよって言われて。

■いい話ですねぇ。〈ストーンズ・スロウ〉から出すのが夢ということだけど、アーティストとしての目標みたいなのはありますか?

スラック:ちゃんとヒップホップのかっこ良さがわかっている人に評価されたいっすね。

■曲ごとにテーマは決めてから作るんですか?

スラック:あったりなかったり。意味なんてない曲はいっぱいありますね。"適当"とかは意味はないですし。

■『WHALABOUT』には"意味なんてないさ"って曲がありますよね。でも僕は逆にそこに主張を感じたんです。"That's Me"の「Musicのみ」という言葉にも強い決意を感じるし、『My Space』のちょっとハウスっぽい"Think So"の「普通の生活して楽しくできればいいと思うんだよ」ってリリックにも「意味なんてない」っていう言葉の裏側にある信念が垣間見える。

スラック:ヒップホップはもっとお手軽な遊びの延長線上じゃないですか。それなのに日本のシーンはアメリカのヒップホップのビジネス化に影響を受けて、なんか知らないけど、良くない部分で目立つことを真似してる奴も多い気がする。贅沢は別にしなくていいんで、ただ最低限の金と良い音楽を作るための環境が欲しいだけなんですよ。旨い飯は食いたいけど、その分働かなくちゃいけないならいいよって(笑)。

■「その分働かなくちゃいけないならいいよって」のは僕もよくわかるんだけど、それは......世代的な感覚だと思います? 2001年に小泉純一郎が出てきて、まあ、たぶん板橋も格差社会の餌食になっただろうし(笑)。

スラック:うちのマンションとか中流階級ぐらいの感じなんですけど、ベンツとかBMWとか多かったりして......、う~ん、でも、みんなビビって大学無理やり入って後悔したりして、俺はそういうのが嫌で。

■ビビって入るっていうのは?

スラック:就職とか時間稼ぎっすね。俺らはぎりぎりゆとり教育触れたぐらいなんですよ(笑)。

■というと?

スラック:好きなことを完全にやり切りたいなって。ビビっちゃって時 間を無駄にしてる友達を見て苛立ってリリック書いたりはしますね。もっと動いて言いたいことも言ったほうがいいと思うんですけどね。

■何にビビってるんだろう?

スラック:わかんない(笑)。環境っすかね。友だちを失うのが怖かったりとか。

■ということは、スラックくんはやはり異端ということだ。

スラック:でもPSGでよく話すんですけど、俺らがど真ん中だと思ってやってたことが、いろんなリスナーから変わってるとか癖があるとか言われて、それにいままで気づいてなかった。ちょっと変わったことをやるのは好きだったんですけど、いちばんかっこいいと思うことをやって来たつもりなんで。

■サウンド的にはアメリカのメインストリームのヒップホップからの影響も強いですよね。

スラック:けっこう聴きますね。アメリカのメインストリームのヒップホップを俺らなりに舐めた感じでやってる。でも、最近はどちらかと言えば嫌いっすね。なんか音が高い。車で自分のアルバムを聴いた後に、向こうの新譜を聴くとシャリシャリしてて。低音なしで聴くとホントにひどくて。

■MP3で聴くのを想定した音になってますよね。アナログへの拘りがあったりはする?

スラック:パソコンのなかに曲がたくさんありますよ。友たちがくれたりするから。アナログはサンプリング・ネタばっかり買ってますね。レコードプレーヤーは生まれたときからあるから、逆に執着心がないですね。

■なるほど。ちなみに歌詞カードを付けないのには理由があるんですか?

スラック:歌詞を付けちゃうとラップのやり方がわかっちゃうかなって。こういう日本語をこういうフロウでラップすればいいんだって。英語に聴こえるけど、実は日本語だって部分がかなりあると思うんですよ。聴き取れるところだけ聴いて欲しい。ベスくんとかシーダくんとかもそうだけど、リリックは何回も聴いてればわかってくるから。

[[SplitPage]] S.L.A.C.K. My Space DOGEAR RECORDS |

S.L.A.C.K. Whalabout? DOGEAR RECORDS |

■『My Space』と『WHALABOUT』の違いを本人が分析すると、どうなんですか?

スラック:『My Space』のときに気づかなかった部分が『WHALABOUT』にはありますね。俺、ディアンジェロとかめちゃくちゃ好きなんですよ。例えば、久保田利伸さんはJポップとして聴かれてるけど、R&B風のJポップとして聴かれてるじゃないですか。キャッチーだったり、さわやかだったり、いい印象の裏にある渋い煙たいかっこ良さを雰囲気で感じさせられればいいなって。俺も出し過ぎぐらいの黒さを出して、法律とかモラルとかでははかれない、本当の良し悪しだったりを知ってもらいたい。

■それは作品を世に出してリスナーに音楽で何かを伝えたいって気持ちが芽生えてきたってことですか?

スラック:でも、正直伝えたいことはなくて、ただ俺がやりたいことを完全に出し切って、「こんなのはどう?」って感じですね。そういう単純な一連の流れなんです。

■なるほど。

スラック:そのなかでシーン......じゃないですけど、音楽に対して歯痒いような気持ちも出てきますね。

■シーンという言葉で思い出したんだけど、さっきレペゼンという意識はないって話してたけど、ダウン・ノースは下北沢が拠点ですよね?

スラック:俺はそんなに下北に関わってないけど、ダウン・ノースで遊ぶときの家が下北にあったりしますね。あと、床屋が好きな感じなんですよ。

■どういうこと?(笑)

スラック:下北の床屋によく行くんですよ。刈り上げがすごくうまくて。だから、床屋に行く感じのヒップホップですね、美容院というよりは。無理してでも金払って床屋行って、かっこつけるっていう。そういうヒップホップの感じが出せたらいいなって。反メインストリーム主義というか反抗精神がつねにあるべきものが、無闇にタレント化したり、ブログを頻繁に書いてみたり、そういうのが目立ってて。なんでそこを頑張ってんだよって。もっと違うところ頑張れよって。最終的に批判はないんですけど、俺がいちばん良いと思ってるものは行動で示してるんで。自己アピールっすね。

俺は自分の足でクラブに行き

自分でフレンズを選び

自分で曲を作る

シーンのルールには興味もない

Musicのみ Musicのみ

"That's Me"

馬鹿みたいに夢語って

大人なんて馬鹿に見えた

"Another Lonely Day"

自分の言葉がある。ナンセンスもある。それは落ち着きや諦念とはまったく逆のベクトルにある。彼は、大人の熾烈な生存競争から積極的に降りてしまっているように見える。上を目指すために「めんどくせぇ」ことに関わるよりも、スケボーや音楽を無邪気に楽しむほうを好む。好きな娘や気の合う仲間たちと過ごすことを選ぶ。ある友人は「フィッシュマンズみたいだね」と言ったけれど......そう、たぶん。

それは頭の固い頑固オヤジからはモラトリアムだとか、軟弱だとか揶揄されるような......しかしいまや首相さえもこの国の成長そのものを否定する時代に突入してしまったのだから......若者は成熟のあり方を自分たちで作り出すしかないのだ。それはある意味幸運な時代なのかもしれない。

スラックのCDを気軽に手に取って欲しい。君の時間や金が無駄にならないことを僕が約束する。まあ、万が一少しぐらい無駄になったとしてもいいじゃないか。それもひとつの冒険だ。「適当に敬意を」――