日本人アーティストも多くリリースするシンガポールのレーベル〈Kitchen. Label〉が15周年を記念しライヴ・イヴェントを開催する。2023年11月15日(水)@渋谷WWW。同レーベルに『古風』『古風II』を残し、この11月には新作『古風III』のリリースを控える広島の冥丁をはじめ、アンビエント・フォーク・デュオ Aspidistrafly、新進気鋭のプロデューサー Kin Leonn、最近レーベルに加わった東京のサウンド・アーティスト Hiroshi Ebina が出演する。レーベル・ショウケースという形式はまだ知らない新しい音楽を見つける絶好のチャンスでもある。ぜひ足を運んでおきたい。

なお、10月20日発売の『別冊ele-king アンビエント・ジャパン』には冥丁による特別寄稿が掲載される。そちらもチェックしていただければ幸いです。

『絵夢 〜 KITCHEN. LABEL 15 in Tokyo』

◆日程 : 2023年11月15日(水)

◆時間 : OPEN 18:00 / START 18:30

◆会場 : 東京・渋谷 WWW(https://www-shibuya.jp/)

◆チケット:前売 ¥4,500 / 当日 ¥5,000(共に税込・ドリンク代別 / 整理番号付き)

◆出演:

冥丁

ASPIDISTRAFLY Ensemble with Kyo Ichinose

Kin Leonn

Hiroshi Ebina

◆音響 : 福岡功訓(Flysound)

◆チケット販売:e+ (9/23(土)10:00〜より販売開始)

https://eplus.jp/kitchen-label/

◆主催 : KITCHEN. LABEL (https://www.kitchen-label.com/)

◆協力 : Inpartmaint Inc. (https://www.inpartmaint.com/)

◆お問合せ : info@kitchen-label.com

◆詳細HP

https://www.inpartmaint.com/site/38321/

[イベント概要]

シンガポールの音楽レーベル【KITCHEN. LABEL】が15周年を記念したライブイベントを2023年11月15日(水)東京・渋谷WWWにて開催。レーベルアーティストの冥丁、ASPIDISTRAFLY、Kin Leonn、Hiroshi Ebinaが出演。

haruka nakamura、いろのみ、冥丁など、数多くの日本人アーティストの名作をリリースし、またその美しいパッケージデザインにも定評のあるシンガポールの人気インディー・レーベル【KITCHEN. LABEL】が、2023年11月15日(水)に東京・渋谷WWWにて15周年記念となるレーベルショーケースを開催する。シンガポールからはASDPISIDTRAFLYとKin Leonn、日本からは冥丁とHiroshi Ebinaが出演し、それぞれの音楽的美学を披露する。

ショーケースのヘッドライナーを務めるのは広島を拠点に活動するアーティスト【冥丁】。11月中旬リリース予定のニューアルバム『古風Ⅲ』も取り入れた「古風」シリーズのライブセットを披露する。シンガポールのアンビエント・フォークデュオ【ASPIDISTRAFLY】は、一ノ瀬響(ピアノ)、徳澤青弦(チェロ)率いるストリング・カルテット、湯川潮音(クラシック・ギター)を迎えた特別アンサンブルで最新アルバム『Altar of Dreams』をライブ初披露、また前作『A Little Fable』の名曲も演奏予定。初来日となるシンガポールのアンダーグラウンドシーン気鋭の若手プロデューサー【Kin Leonn】は10月下旬リリースのニューアルバム『mirror in the gleam』からのライブセットを、インディーロック・バンドSobsのRaphael Ongによる映像と共に初披露。そして、レーベルに新たに仲間入りした東京在住のサウンドアーティスト【Hiroshi Ebina】はアンビエント・セットを披露する。

「これまでレーベルとアーティストを応援してくれた日本のリスナーの皆さんと一緒に15周年を迎えられることを嬉しく思います。タイトルに名付けた「絵夢」という言葉は、私たちのアーティストが共有する世界を完璧に具現化するものを探し求めた末に生まれました。”浮世絵”からとった「絵」と「夢」を掛け合わせたこの言葉には、音を通して鮮明な夢の風景を描くという私たちの使命が込められています。このイベントは、私たちのレーベルの過去、現在、そして未来を紹介するものとなるでしょう。」Ricks Ang(KITCHEN. LABEL)

[アーティスト・プロフィール]

冥丁

photo by Akio Yamakawa

日本の文化から徐々に失われつつある、過去の時代の雰囲気を「失日本」と呼び、現代的なサウンドテクニックで日本古来の印象を融合させた私的でコンセプチャルな音楽を生み出す広島在住のアーティスト。エレクトロニック、アンビエント、ヒップホップ、エクスペリメンタルを融合させた音楽で、過去と現在の狭間にある音楽芸術を創作している。これまでに「怪談」(Evening Chants)、「小町」(Métron Records)、「古風」(Part I & II)(KITCHEN. LABEL) よる、独自の音楽テーマとエネルギーを持った画期的な三部作シリーズを発表。

日本の文化と豊かな歴史の持つ多様性を音楽表現とした発信により、The Wire、Pitchforkから高い評価を受け、MUTEK Barcelona 2020、コロナ禍を経てSWEET LOVE SHOWER SPRING 2022などの音楽フェスティバルに出演し、初の日本国内のツアーに加え、ヨーロッパ、シンガポールなどを含む海外ツアーも成功させる。また、ソロ活動の傍ら、Cartierや資生堂 IPSA、MERRELL、Nike Jordanなど世界的なブランドから依頼を受け、オリジナル楽曲の制作も担当している。

https://www.instagram.com/meitei.japan/

ASPIDISTRAFLY(アスピディストラフライ)

photo by Ivanho Harlim

2001年に結成されたシンガポールを拠点に活動する、ヴォーカリスト/コンポーザーApril LeeとプロデューサーRicks Angによる男女ユニット。アンビエント・フォークとミュジーク・コンクレートを融合させたサウンドやApril のスモーキーなアルト・ヴォーカルに芸術性の高い演出を加え、彼女の詩的な物語に生命を吹き込んでいる。これまでに『I Hold A Wish for You』(2008)、『A Little Fable』(2011)、そして最新作となる『Altar of Dreams』(2022)の3枚のアルバムをKITCHEN. LABELよりリリース。最新作には米NPRの”Song of the Day”に選出された「The Voice of Flowers」や、SUGAI KENとのコラボレーション曲などを収録。

また、一ノ瀬響、haruka nakamura、小瀬村晶、青葉市子などの日本人音楽家や、Gucci、Roger Vivier、LAD MUSICIAN、NARSなどのブランドとのコラボレーションも行っている。ASPIDISTRAFLY以外では、Aprilはアートディレクターとして、デザイン、写真、ファッションの分野で活躍。RicksはKITCHEN. LABELを運営し、良質な音楽を洗練された美しいアートワークの特殊パッケージデザインとともにリリースしている。

https://www.instagram.com/aspidistrafly/

Kin Leonn(キン・レオン)

photo by Christopher Sim

シンガポールのアンダーグランドシーンのサウンド・アーティスト、DJ、作曲家として多才な存在感を放ち、「アンビエント・ボーイ」の愛称を持つシンガポール新世代アーティスト。2018年に1stアルバム『Commune』をKITCHEN. LABELよりリリース後、ベネズエラのアンビエントの先駆者Miguel Noyaとの共演や日本のサウンドアーティストHiroshi EbinaとのコラボレーションEP『“Faraway Vicinity』(2022)をリリースする他、プロデューサーやミキサーとしてYeuleとの様々なコラボレーションやModeratやYunè Pinku.のリミックスにも参加。

ロンドン・カレッジ・オブ・ミュージックを首席で卒業し、2021年にはスパイク・ステント賞を受賞。作品のリリース以外にもマルチ・チャンネルの音響インスタレーションや映画のサウンドトラックも多数手掛ける。直近では、2023年カンヌ国際映画祭でプレミア上映されたAnthony Chen監督による長編映画『The Breaking Ice』のサウンドトラックを担当した。

https://www.instagram.com/kinleonn/

Hiroshi Ebina

photo by Yoichi Onoda

東京在住のサウンドアーティスト。活動は多岐に渡り、アンビエントミュージックの作曲・演奏や、雅楽奏者としての活動、フィルムカメラを用いた写真作品の作成も行なっている。ニューヨークでの活動を経て、2018年より日本での活動を再開。作曲にはモジュラーシンセを中心にテープマシンや多種多様なアコースティック楽器を用いる。近年はKITCHEN. LABELやMystery Circles、Seil Recordsより作品を発表している。

「偶発性」はHiroshi Ebinaの音楽を語る上で欠かすことのできない要素である。真白の紙の上に点や線を広げるように音と並べていき、法則を与えることで音楽を形作っていくプロセスを取っている。作曲の際はリズムやピッチといった側面だけでなく、音の触感や音と音との間の無音部分などを重視している。

https://www.instagram.com/he_soundvisual/

[Instagram]

#絵夢 #KITCHEN15INTOKYO #冥丁 #ASPIDISTRAFLY #KINLEONN #HIROSHIEBINA

@kitchen_label

@inpartmaint_official

@meitei.japan

@aspidistrafly

@kinleonn

@he_soundvisual

@www_shibuya

@flysound_co.ltd

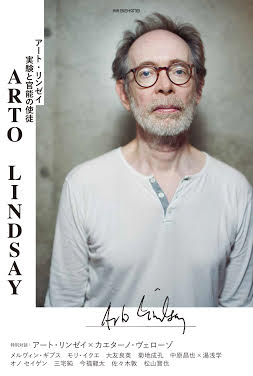

『別冊ele-king アート・リンゼイ──実験と官能の使徒』

『別冊ele-king アート・リンゼイ──実験と官能の使徒』