MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with Vityazz - インスト・バンドをなくしたい

インスト・バンドという言葉からはジャンルやサウンド感が伝わるわけではない。でも「インスト=ヴォーカルがいない」、もっと言うと「歌詞がない」という状態を指していて、それである種の線引きができるのでなんとなく納得してしまう。それは、カラオケ文化と無関係ではない気がしていて。

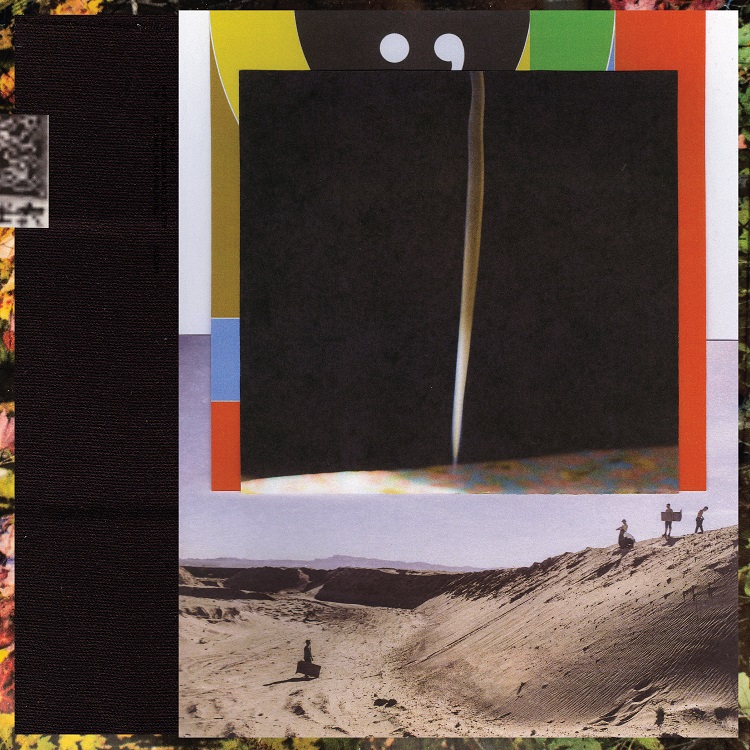

ヴィチアスのデビュー・アルバム『11034』を私は心待ちにしていた。日本のジャズにまつわる新しい動きを探訪しながら出会ったのがこのヴィチアスで、私は彼らのデモ音源を初期の頃から聴かせてもらい、いつかコンピレーションに収録して世に出せないかと密かに目論んでいた。

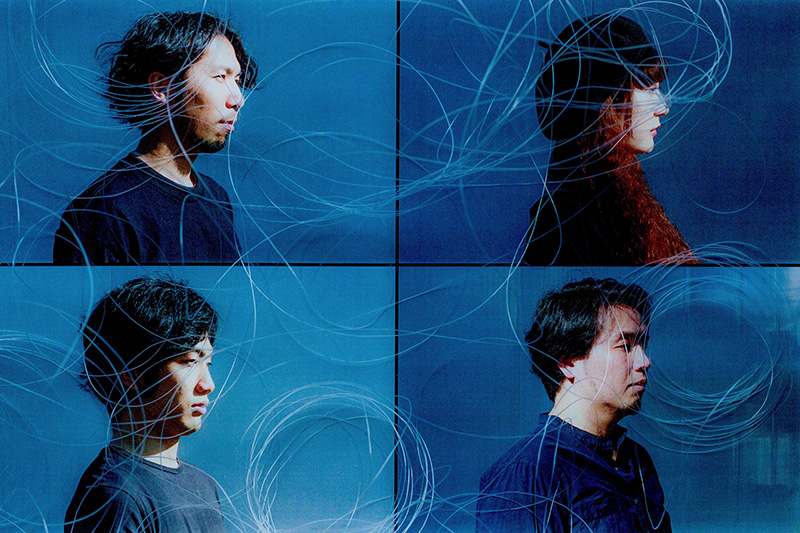

ヴィチアスは、ジャズを学んだメンバー4人からなるグループだが、日本のジャズ・フィールドでの活動は一切していない。その代わりに自らホスト・バンドとなってライヴ企画を打ち、様々なバンドをフィーチャーしたり、映像を駆使した表現方法で新たなジャンルのフィールドを切り開いている。それでもなお彼らの口からは「吉祥寺に今年できたライヴハウス NEPO なんかをみると、ライヴに映像が入ることがデフォルトになってますよね。さらに新しい見せ方を考えないと……」と、常に一歩先を行く話が飛び出してくるのだ。

また様々な対比が同居した音楽性もヴィチアスの特徴のひとつ。ヴォーカルがある、でもインスト音楽。ジャズの構造でできている、でもメロディーはポップスやロック。印象はというと、密度が詰まって濃い、でも淡い質感。といったように彼らはこの対比を、緻密に計算して楽しんでいるように見える。

ジャズを学んだ人たちが、様々な経験と人脈を経て生み落とす音楽が、全世界的にいまとても面白いが、彼らの作る音楽は、思えばそんな対比する異なる要素をどう作品に落とし込むか、そのアイディアや処理の仕方が非凡で、音楽理論を踏まえたうえでの遊び心があり大胆だったりすることが多い。面白さのひとつはそんな理由なのかもしれない。彼らの音楽は、ときにどんどん予期しない方向に形を崩していったり、また自身のアイデンティティに立ち戻ってそれを表出させたりと忙しい。それゆえに目が離せない。ヴィチアスはまさにそんなタイプの魅力をもったグループだ。

6月21日にタワーレコード限定で先行発売された『11034』が反響を集める中、今秋の正規リリースを控え、新たなレコ発の企画も進行中のヴィチアス。リーダーで作編曲を担当する中川能之(ギター)に話をきいた。

本当に理想的な状態だとインスト・バンドという言葉がなくなるくらいになれば良いなと思っています。

■まず始めに、バンド結成の経緯を教えていただけますか?

中川能之(以下、中川):僕は音楽学校のメーザーハウスでジャズ・ピアニスト佐藤允彦さんの作・編曲や音楽理論の授業を受けていたんですが、その学校のセッションで知り合ったのがドラムの安倍弘樹くんです。安倍くんは当時、東京キューバンボーイズの2代目のリーダー見砂和照さんにドラムを師事していたり、アントニオ・サンチェスが好きだったり、なんでも叩けるんですけど特にラテンに強いドラマーで。僕はちょうどその頃、曲を作りながらヴィチアスの原型になるような曲をギターのループマシーンを使ってひとりで試行錯誤していた時期で、形が見えてきたので安倍くんと栗山くんというジャズ・ベーシストに声をかけてトリオという形でスタートしたのが2015年くらいですね。その後、いまのベースの笠井トオルさんが入りました。

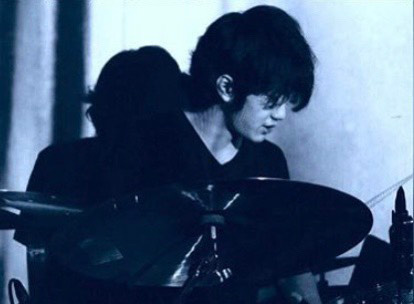

安倍弘樹(ドラム)

■笠井さんもジャズのスキルを持ちながら幅広く活動されている方ですよね。どんなきっかけで出会ったんですか?

中川:僕はメーザーハウスの他にギタリストの市野元彦さんのレッスンも受けていて、笠井さんは市野さんから紹介してもらいました。笠井さんの師匠が、市野さんのバンド(rabbitoo)のベースの千葉広樹さんで、そのつながりもあって。笠井さんは Avocado Boys のメンバーとしても活動されたり、ジャズに限らず色々とサポート仕事も多くされていて、ウッドベースでしっかりジャズが弾ける上で、エレベも弾けてエフェクターの使い方も上手で。シンセベースとか機材系にも強くいろんな引き出しが多い人なので、すごく助かっています。ヴィチアスは楽器隊としてはトリオ編成なので、ベースの持ち替えやエフェクターで曲ごとにヴァリエーションをもたせてくれる笠井さんのスタイルはヴィチアスのサウンドを大きく広げてくれていると思います。あとヴィチアスの曲はリズム的なギミックや複雑なドラムパターンも出てくるので、ベースは一段後ろに下がりつつもツボを押さえたプレイで、バンドの土台をしっかり支えてくれています。

笠井トオル(ベース)

■出会いのきっかけになった市野さんのレッスンのことについても伺いたいです。ヴィチアスの音楽はどんな部分で影響をうけていますか?

中川:市野さんは rabbitoo のようにいわゆるジャズだけに収まらない音楽を作られる一方で、レッスンではご自身がバークリー出身ということもあり、オーセンティックなこともしっかり体系立てて教えていただいています。特にコード・ヴォイシングのヴォキャブラリーを増やしてどうプレイに落とし込むかというところの影響が大きいと思います。ヴィチアスの楽曲は、ギターとヴォイスが同じメロディラインをなぞるというところが特徴のひとつとしてあるんですが、編成としてコード楽器がギターしかないという状況で、そういったメロディーとコードをギター1本でどう弾くかがサウンドに直結する部分になっています。コード・ヴォイシングのヴォキャブラリーや、メロディーとポリフォニックに動く内声ラインをどう弾くか、というようなことは、市野さんから学んだことが活かされていますね。

■最近では、嘴音杏(しおん・あん)さんがヴォイス担当として加入されましたね。

中川:ヴォイスを入れようとなったときに、何人か候補の方を挙げていったんですが、声質と音域の広さ、楽器的に声を操れるスキルも持っているという点で彼女にお願いしました。杏ちゃんは自身のソロ名義やユニットもいくつかやっていて、安倍くんと笠井さんがサポートで入っていたりしたので、そういうつながりもあって。あと加入後に知ったんですが、彼女はクラシックの声楽の素養もある人なので、まさに楽器的に声を使えるという点でもぴったりでした。

トリオの頃は僕の声をヴォーカル・エフェクターで加工してヴォイスのラインを入れていたのですが、杏ちゃんのおかげで音域という面での自由度がかなり広がったのも大きいですね。ギターで良い音で弾ける音域でメロディーを作ると、メロが盛り上がったところで男では出ない音域になってしまいがちで。僕は男性の中では音域がかなり高い方なんですがそれでも出ないところを杏ちゃんは余裕でピッチも安定して出せるので、作曲上の制約がなくなって広がったということが大きくて、今後の作曲でも新しいものができると思っています。

あとはライヴでの再現性やアレンジの面でも、純粋に人手が増えるのでその部分でも広がっていくだろうなと感じています。4人揃った初ライヴは、8月20日の新宿 MARZ が決まっているので、そこに向けてライヴならではのアレンジなども詰めていきたいですね。

嘴音杏(ヴォイス)

いまジャズは大学などでもアカデミックに研究されているし、YouTube にも山ほど解説動画があって、共通スキル化しやすくなっていると思うんですが、そうなるとそこがスタートラインになってしまうので、そこから先の部分での分化を考えるとジャンルを越えたものになりやすい。

■ヴィチアスのコンセプトのひとつとして、いわゆる歌詞が入るヴォーカルとは違うところを目指していますよね。

中川:そうですね。楽器的な声の使い方、スキャットというか歌詞がないスタイルには色々な可能性があると思っているので、今後も追求していきたいです。

■ジャズというフィールドとの関係性は意識しますか?

中川:声の楽器的な使い方という点では、いわゆるジャズ的なスキャットや、現代的なジャズ・ヴォーカル、例えばアントニオ・サンチェスのバンドでのタナ・アレクサのヴォイスとサックスとでユニゾンするスタイルや、タチアナ・パーハがピアノと声だけのユニゾンで歌ってるようなスタイルはジャズ・フィールドではもちろん例が多くあるんですが、ヴィチアスは少し立ち位置が違うかなと思っています。

僕たちのやっているものは、曲のフォーム構成やメロディーをポップス寄りなところに落とし込んでいるので、そういうバランスとしてもジャズのスキャットともちょっと違うし、一方で主メロを歌うパートがいるという意味でもいわゆるインスト・バンドとも違うバランスを目指していて。そういった指向性の中でサウンドを構成する要素として、ジャズのコード感であったりポリリズムであったりを作曲の構造の中に取り入れているので、あまりジャズ・シーンに対してどういう立ち位置でいようか、というようなことは考えていないですね。

■ヴィチアスは、ジャズというより、新しいインスト音楽という方向性ですね?

中川:自ら新しいインストと名乗るのはおこがましいですが、インスト・バンドってなんだろう? と以前からよく考えることはあって、インスト・バンドっていうのは改めて考えると少し変な言葉なんですよね。僕自身、人に自分の音楽を説明するときに「インスト・バンドやってます」って言っちゃうことが多いんですが、一口にインストと言ってもロックなインストもあればファンクやソウルなインストもあって、インスト・バンドという言葉からはジャンルやサウンド感が伝わるわけではないですよね。でも訊いた方も「あ~そうなんですね」となんとなく納得するという不思議な便利さもあるがゆえに僕もついつい使っちゃうんですけど。でもそれってつまり、「インスト=ヴォーカルがいない」、もっと言うと「歌詞がない」という状態を指していて、訊いた方もそれである種の線引きができるのでなんとなく納得してしまうのではないかと。それは、インスト・バンドという言い方が日本独特なものか分からないですが、いわゆるカラオケ文化と無関係ではない気がしていて。

■要するに、リスナーが「歌えるかどうか」、という線引きを音楽に対してしていると。

中川:はい。そういうある種線引きされている、いまインストといわれる音楽の領域をいかに広げられるかということを大げさに言うと考えていて、本当に理想的な状態だとインスト・バンドという言葉がなくなるくらいになれば良いなと思っています。それは歌詞をつけないという僕たちのコンセプトに続いている部分なんですが、「声が入っている状態でリスナーも歌えるようなメロディーがあり、実際に声がメロディーを歌っているんだけど歌詞がないインスト的なサウンド」、という僕たちの音楽をどう聴いてもらえるか、いまの日本の音楽シーンの中でどう評価されるか。それが新しいインストになれるかどうかにつながるんだと思います。

取材・文:大塚広子(2019年8月06日)

| 12 |

Profile

大塚広子/Hiroko Otsuka

大塚広子/Hiroko Otsukaアナログレコードにこだわった'60年代以降のブラックミュージックから現代ジャズまで繋ぐスタイルで、東京JAZZ、フジロック、ブルーノート・ジャズ・フェスティバル・イン・ジャパン他、日本中のパーティーに出演する一方、音楽ライターとして活動。老舗のジャズ喫茶やライブハウスPIT INNといった日本独自のジャズシーンや、国内外の新世代ミュージシャンとのコラボレーションを積極的に行い、インタビュー記事やライナーノーツ等の執筆、選曲監修の他、自身のレーベルKey of LIfe+を主宰。

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE