MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

interview with Mount Kimbie

ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

またひと組、ロンドンで新たなインディ・ロック・バンドが誕生した――そう言ってしまいたくなるほど、マウント・キンビーは大きな変化を遂げている。

2009年から10年にかけ、ジェイムズ・ブレイクとともにポスト・ダブステップを担う重要アクトとして登場してきたマウント・キンビー。ファースト『Crooks & Lovers』(2010)は時代の転換期にあたる当時のモードのひとつを記録する名盤だが、その延長線上にバンド・サウンドも組み入れたセカンド『Cold Spring Fault Less Youth』(2013)や、より本格的にバンド編成を追求した『Love What Survives』(2017)は、1枚目の焼き直しを期待していたファンにとっては驚きだったかもしれない。ブレイクがどんどんシンガー・ソングライターに転身していく──マーク・フィッシャーはそれを「幽霊がだんだんと物質的な形式を身にまとっていく」ようだと形容した──のと並走するかのように、マウント・キンビーはどんどんロック・バンド色を強めていった。クラウトロックやポスト・パンクからの影響を濃くにじませる3枚目はとくに、その後ロンドンからつぎつぎと若手バンドたちが登場してきたことを踏まえるなら先駆的だったといえるかもしれない。

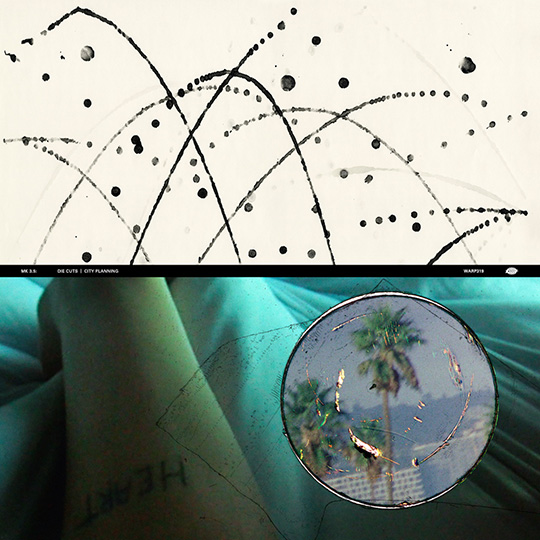

ブレイク同様LAに暮らし、貪欲にUSのメジャーなサウンドを吸収するドミニク・メイカー。デトロイト・テクノに傾倒しロンドンでDJ活動に邁進するカイ・カンポス(2022年12月のVENTでの来日公演もおおむねその路線だった)。それぞれのソロ作をカップリングした3.5枚目『MK 3.5: Die Cuts | City Planning』(2022)という変則的なアルバムを経て送り出された新作『The Sunset Violent』は、長年の協力者たるアンドレア・バレンシー=ベアーンとマーク・ペルを正式にメンバーとして迎え入れている。マウント・キンビーはついに、名実ともに4ピース・バンドになったのだ。サードの目立つ参照項がクラウトロックとポスト・パンクだったとしたら、今回はより時代をくだり、随所でオルタナティヴ・ロック、グランジ、シューゲイズなどを想起させる音づくりが為されている。強烈なギター・サウンドといい意味でチープなドラム・マシン、夢の世界へと誘うようなヴォーカルの組み合わせは本作の大きな魅力だろう。みごと転生を果たした彼らはいま、なにを考えているのか。

楽器をプレイするのは魅力的だったんだ。シークエンスすることのできない、もっとこう、ある意味有機的な作曲プロセスを経なくてはならないもの、というのは。(カンポス)

■先行シングル「Dumb Guitar」が出たとき、アンドレア・バレンシー=ベアーンとマーク・ペルがマウント・キンビーの正式メンバーになったことが発表されました。マウント・キンビーはバンドになったということですよね。まずはそれぞれの役割分担、担当楽器などを教えてください。アンドレアはキーボード、マークはドラムスでしょうが、具体的にどんなことをやっているのでしょう?

ドミニク・メイカー(以下DM):うん、ふたりは本当に、ぼくたちと関わってもらうことにした最初の瞬間から──当初はとにかく、自分たちの初期の曲を再現しようとしていただけなんだ。つまりライヴでそれらをプレイする方法を見極めようとしていた、と。ところが、マークとアンドレアのバンドへの貢献は実際それをはるかに越えるものだ、というのがかなり明白になってね。ふたりともじつに音楽的だし、彼ら自身の音楽活動もやっている。アンドレアはコンポジションを数多く手がけ、音楽/作曲の勉強も続けていて。マークは、言うまでもなくめちゃファンタスティックなドラマーだし、ぼくたちが最高に好きなバンドのいくつかでプレイしたこともある。だから彼らに参加してもらい、関与してもらうのは素晴らしかった。思うに時間が経つにつれ、両者に創作過程の一部になってもらいたい、ぼくたちもそう思っているのがはっきりしたんじゃないかと。で、彼らは非常に、そのプロセスに欠かせない存在なんだ。ぼくたちは本当に、彼らのスキルを活用したいと感じたし、ふたりともあれだけ才能のあるひとたちだから、それをやるのは納得だよね。それにアンドレアのこのレコードへの関与は、もう「フィーチャー・アーティスト」の枠を越えている。曲作りの面でも本当に助けてもらって……うん、ぼくたちは本当に、あのふたりととても強いつながりを感じている。それにいずれにせよ、ライヴでプレイし一緒に世界をまわることを通じてじつに数多くの体験をシェアしてきた仲だし、だから彼らを作曲面にも含めることは、ものすごくすんなりと楽だった。

通訳:なるほど。アンドレアはヴォーカルもこなしていますが、マークはどうですか? 彼もバッキング・コーラス等は担当するのでしょうか?

DM:ライヴでは、ぼくたちは彼の声をかなりたくさん使っている。実際、もっと使いたいと思っていて。でも、マークはものすごく多忙でね……いや、っていうかふたりとも忙しいし、だからこのレコード作りの終わりあたりでアンドレアが実際にぼくたちに加わり、メロディのいくつかなどなどでヘルプしてもらえたのは本当にラッキーだった。でも、うん、マークの声はもっと使えたらいいなと思っているよ(笑)!

■新作の成立過程についてお伺いします。前回の特殊な作品、「3.5枚目」のアルバムと呼ばれていた『MK 3.5: Die Cuts | City Planning』が出たころ(2022年11月)にはもう今回の新作にとりかかっていたのでしょうか?

DM:いや、さいわい、前作とのオーヴァーラップはなかった。『MK 3.5』に収録したそれぞれのアルバムをフィニッシュしたところで──ふたりで一緒にあの作品を聴いたのはじっさい、新作向けの軽い作曲作業に着手すべく、砂漠〔訳注:ユッカ・ヴァレー。ジョシュア・トゥリー国立公園にも近い〕に向かう車中だった。だから、あの時初めて互いのつくったものを聴いた、あのレコード全体をとおしてすべて聴いたわけ。でも……うん、前作との被りはいっさいなかった。ただ、とにかく新しいというか、なにもかも自分ひとりでやる状態から踏み出すのは、本当にエキサイティングに感じられたね。というのも、あの2枚のアルバムはそれぞれべつの作品であって、どちらもこう、「ひとりでお産する」みたいなシチュエーションだったから(苦笑)。ふたたびいつもの状態に戻れたのは最高だった。終始自主的にモチヴェーションを掻き立てるのではなく、外部からもエネルギーをもらえるようになったからね。

カイ・カンポス(以下KC):うん、制作プロセスが本当に大違いだったから、前作と新作を同時にやる、というのは無理だったんじゃないかな。ぼくたちはあの、奇妙なソロ・レコード2枚をつくるのに全力投球しなくてはいけなかったし、その上で……あの作業が終わるやいなや──まあ、それほど長くギャップが空いたわけではないにせよ──あの2枚は「完了」にする必要があったね、今回の新作に向けて進むには。

通訳:なるほど。『MK 3.5』の2枚を個々で作り、世に出したからこそ『The Sunset Violent』を作ることができた、というか?

KC:うん。あの2枚のレコードは、自分たちにはどんな風にレコードをまとめることができるかうんぬん、そうした意味でちょっと実験的だったけれども……ただ明らかに、タイトルからして『3.5』なわけで、そもそも「マウント・キンビーの次作」として想定されたものではなかったんだよ。

自分が若かったころ、十代初期くらいによく聴いた音楽を遡って聴いていた。ザ・ストロークスやピクシーズあたり。で、これら2バンドのどこが好きかと言えば、彼らのメロディ、リード・シンガー/ヴォイスだと思う。(メイカー)

■おふたりでカリフォルニアのユッカ・ヴァレーという田舎で制作をはじめて、その後バレンシー=ベアーン、ペル、共同プロデューサーのディリップ・ハリスとともにロンドンで完成させた、という流れで合っていますか? カリフォルニアで作曲し、ロンドンで演奏、録音をしたということでしょうか?

DM:うん、大体そんなところ。プロセス全体がやや分割気味だったというかな、移動の問題だのなんだののせいで。とにかくこう、ぼくが足止めを食らって合流できない、そういうケースが多かったし、一方でカイとマークとアンドレアはスタジオ入りしていて、ディリップとともに作業に取り組んでいたり。うん、あれはかなりバラバラなプロセスだったけれども、でもじつのところ、そのぶん多くの意味で、とても集中力の高いものになったんだ。というのも、じっさいに全員集合できたときは、その貴重な時間をマジにフル活用しなくちゃならなかったから。

■新作はとにかくギターのエフェクター、音色が強烈で、スタイル的には異なりますがシューゲイズさえも想起させます。これほどまでにギターを歪ませたり、あるいはディレイをかけたのには、どんな効果を狙ってのことでしょう?

KC:当初の自分はただこう、ギターを作曲の主要ツールとして使いたかった、という。ぼくのつくった前のレコード、あれは非常にスタジオ作業とシークエンサーが基盤の内容だったわけだし、あの作品を抜け出したところで、楽器をプレイするのは魅力的だったんだ。シークエンスすることのできない、もっとこう、ある意味有機的な作曲プロセスを経なくてはならないもの、というのは。で……うーん、どうなんだろう? まあ、ぼくの好きなギター・ミュージックのほとんどは、たぶんなんらかのディストーションをフィーチャーしている、そう言っていいと思う。ディストーションのかかったギターのサウンドやフィードバックが自分はずっと好きだった、というか。ああ、あと、ディストーション・ペダルというのは、テクに秀でていないプレイヤーにとっての一種の「避難場所」でもあるだろうね。それにまあ、とにかくディストーションがかかったほうがいい響きになるし(笑)、そこではいろんなことが起きるし、倍音もたくさんあって……。それに、今回のギター・サウンドにかんしては、実際的な面もあった。ふたりでデモを切っていたとき、ぼくは作業場にアンプまで持っていきたくなくてね。だからかなりドライな、非常にこう、ミックスの前面に出てくる類いのサウンドになった。空間性があまりないサウンドというか、ある意味とても人工的なギター・サウンドだね。すべてダイレクト・インプットだから、演奏した空間の響きが含まれない。

通訳:なるほど。

KC:というわけで、ことのはじまりはアンプがないという現実的な話だったのが、いつのまにか選択になっていた、サウンドの一部になった、という。

通訳:それってある意味、70年代のロック・レコードによくあったギター・サウンドですよね? あまり空間を感じない、パンチのあるダイレクトな響きというのは。

KC:ああ、うん。

■『Love What Survives』がクラウトロック&ポスト・パンクだとすると、今回はUSのオルタナティヴ・ロック~グランジの雰囲気が強めに出ているようにも感じました。制作中はどんな音楽を聴いていたのですか?

KC:そうだな、その質問にマッチしそうなもので、聴き返した音楽はいくつかあった。まず、ディーヴォ。それからポリロックに、ラッシュ(Lush)、ザ・フォール、それにガイデッド・バイ・ヴォイシズもよく聴いたし……NRBQも聴いたな。

通訳:(笑)わぁ、興味深いです!

KC:(笑)

通訳:いや、NRBQって、ぶっちゃけイギリスじゃほとんど知られてないバンドなので意外で……。

KC:(苦笑)うんうん、そうだよね。でも、本当に彼らの歌は好きなんだ。素晴らしい歌がいくつかあるよ。それから……ザ・ザ。

通訳:マット・ジョンソンですね。

KC:そう。ほかにもいろいろあるな、えーと、ザ・フォールはもう挙げたっけ……ああ、クリーナーズ・フロム・ヴィーナスも。

通訳:マジですか!

KC:(苦笑)うん。

DM:(笑)

通訳:いやー、それはなんとも……かなり主流から逸れたセレクションだと思います。

KC:だね、フハッハッハッハッハッ! ただまあ、そうした音楽はどれも「ギターへの影響」みたいな話であって、もちろんそれ以外にもあれこれ持ち込まれてこの作品ができたと思う。というのも、いま挙げたような音楽だけを参照点にしてどうにかぼくにレコードを1枚作れたとしても、それはきっと本当に退屈なものになるだろうし。だから、ヴォーカルなどにかんして、ドム〔訳注:ドミニクの愛称〕がもっとずっとコンテンポラリーな影響を携えてそこにやってきたところで、エキサイティングになったんだと思う。そのふたつの面の出会い/合流点こそ、この作品を、やっていて興奮させられるものにしてくれたんじゃないかな。

通訳:ドムはいかがですか? 特にハマっていた音楽はありますか?

DM:どうだろう? 自分にとってはつねに、そこらへんよりもフィーリングが大事、というか。ぼくはそんなに……だから、ひとりで音楽に取り組むことも多かったし、とくに「これ」といったサウンドを影響として絞り込むことはあまりなくて、おもにフィーリングを重視した。ぼくはロサンジェルスにいたし、カイがあれらのインストゥルメンタル部を構築していた場所とはまったくちがう世界なわけで。だから思うに、ある種の……そうだな、「あまりシリアスに捉えすぎない」って感覚を注入する、みたいなことだったんじゃない?

通訳:(笑)ほう。

DM:(笑)たぶんね。とはいえ個人的には、自分が若かったころ、十代初期くらいによく聴いた音楽を遡って聴いていた。ザ・ストロークスやピクシーズあたり。で、これら2バンドのどこが好きかと言えば、彼らのメロディ、リード・シンガー/ヴォイスだと思う。で、とにかくどのメロディもとことんキャッチーにしようと努力する、そこは今回のレコードをつくっていたときにぼくが執着した点のひとつだった、みたいな。それにそのサウンドの多くにしても、さっき話に出たように、もっとダイレクトだ。かなりクリーンなヴォーカル・サウンドだし、とばりで覆うというより、メロディをしっかり補強していると思う。もうちょっとあらわになったというか。以前のぼくたちの作品の一部では、ヴォーカルのとばりでメロディを覆うところが少しあった。ところが今回は、よし、前面中央に押し出そう、と。それはぼくたちにはとても新鮮な、まるっきり新たな経験だった。

質問・序文:小林拓音(2024年4月04日)

| 12 |

Profile

小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE