MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with Mount Kimbie - 生き残ったのは誰だ

ケンドリック・ラマーは今年リリースした新作で、驚くべきことにU2をフィーチャーしている。さらに彼は来年、ジェイムス・ブレイクとともにヨーロッパを回るのだという。いまでも黒人たちの一部は心の底から白人たちを嫌っているという話も聞くが、どうやらケンドリックはそうではないらしい。彼の選択はたぶん、そういう対立を少しでも突き崩していこうという試みなのだろう。それがどこまで成功するのかはわからない。過度な期待はいつだって裏切られる。そう相場は決まっている。

そんなケンドリックの果敢な試みに代表されるように、近年ブラックのサイドが積極的にホワイトのサイドへとアプローチしていく動きが目立っている。その起点となったのはおそらく去年のビヨンセのアルバムだろう。彼女はその力強く気高い作品で、ジャック・ホワイトやジェイムス・ブレイクといった白人のアーティストたちを積極的に起用した。その横断的なチャレンジは、エリオット・スミスやギャング・オブ・フォーをサンプリングしたフランク・オーシャンや、デイヴ・ロングストレスとの共作を試みたソランジュへと受け継がれることになる。そして今春、ついにジェイ・Zまでもが自身のアルバムにジェイムス・ブレイクを招待するに至った。そのトラックでブレイクとともにプロダクションを手掛けていたのが、マウント・キンビーの片割れ、ドミニク・メイカーである。つまり、引く手あまたのブレイクだけでなく、その盟友たるマウント・キンビーもまた、そのような越境ムーヴメントの一端をホワイトの側から支える存在になったということだ。

そんな背景があったので、以下のインタヴューではドミニクにそういう昨今の傾向について尋ねているのだけれど、どうもうまく質問の意図が伝わらなかったようで、「近年はUSのメジャーとUKのアンダーグラウンドが結びついていっているよね」という話になってしまっている。こうして期待は裏切られるのである。

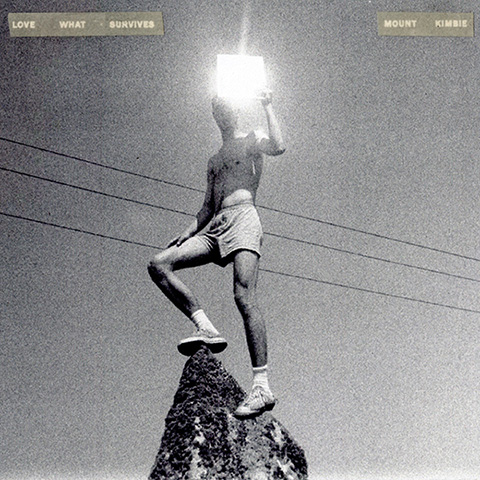

Mount Kimbie Love What Survives Warp / ビート |

それはさておき、最初にマウント・キンビー4年ぶりのアルバムがリリースされると聞いたときは、それはもう胸が躍った。“We Go Home Together”や“Marilyn”といったトラックが公開される度に、勝手にイメージを膨らませては「今回はぐっとR&B~ソウルに寄った作品になるんじゃないか」「いや、彼ららしいダウンテンポなムードをより洗練させたものになるんじゃないか」などと予想を繰り返していた。そうして迎えた夏の終わり、いざ蓋を開けてみると――これがクラウトロックなのである。冒頭の“Four Years And One Day”からしてそうだ。完全にやられた。アルバム全体が、何やらパンキッシュなエナジーに満ち溢れている。いや、たしかにバンド・サウンドそれ自体は前作『Cold Spring Fault Less Youth』でも試みられていたけれど、それがここまで大胆に展開されるとは思いも寄らなかった。こうして期待は裏切られるのである。

クラウトロックだけではない。マウント・キンビーの新作『Love What Survives』には、さまざまな音楽の断片がかき集められている。本作を聴き込めば聴き込むほど、それらの断片たちが要所要所で効果的な役割を果たしていることに気がつくだろう。そういえば本作をインスパイアした楽曲を集めたという彼らのプレイリストでは、ロックからアフリカ音楽まで多様な楽曲がセレクトされていたし、彼らがやっているNTSのラジオ番組には、ジェイムス・ブレイクやキング・クルールといったお馴染みの面子に加え、ウォーペイントやケイトリン・アウレリア・スミス、アクトレスからウム・サンガレ(!)まで、じつに興味深いアーティストたちがゲストとして招かれていた。つい先日も、アルバム収録曲の“You Look Certain (I'm Not So Sure)”をケリー・リー・オーウェンスがリミックスしたばかりである(彼女はマウント・キンビーの欧州ツアーのサポート・アクトにも抜擢されている)。そんな彼らのレンジの広さや音楽的探究心の断片を、クラウトロック~ポストパンクというムードのなかにさりげなく、だがこの上なく巧みに落とし込んでみせたのが、この『Love What Survives』というアルバムなのだ。

10月9日、この取材の後に渋谷WWWXにておこなわれた彼らのライヴは、荒削りな部分が目立つ場面もあったものの、アルバム以上にエネルギッシュな熱を帯びており、まるで新人ロック・バンドのステージを観覧しているような気分になった(ファーストやセカンドの曲が新たに生まれ変わっている様もじつにスリリングだった)。いや、じっさい、4人編成という点において彼らは新人である。つまり……マウント・キンビーは今回のアルバムやパフォーマンスで、いわゆる「初期衝動」のようなものを演出しようとしているのではないか。そう考えると、なぜ彼らがこの新作に『Love What Survives』という意味深長なタイトルを与えたのか、その動機が浮かび上がってくる。「生き残るもの」とは要するに、かれらが最初に音楽を作り始めたときに抱いていた気持ちや勢い、刺戟のことだったのである。

そんなわけで、「生き残るもの」というのはきっと政治的・社会的に虐げられている人びとを暗示しているのだろう、という小林の浅はかな先入観は見事に覆されることとなった。そして、ファースト・アルバム『Crooks & Lovers』のジャケに映っていたのはおそらくチャヴだろう、という編集部・野田の予想も外れてしまった。こうして期待は裏切られるのである。そんな素敵な裏切り者ふたりの言葉をお届けしよう。

よくわかっていないからこそ、そういう音楽のスペースのなかで、自分たちなりの解釈で何かをやってみるのもおもしろいんじゃないかと思ったんだ。 (カイ)

■マウント・キンビーの音楽について、日本ではいまでも「ポスト・ダブステップ」という言葉が使われることがあるんですが、UKでもまだそう括られることはありますか?

カイ・カンポス(Kai Campos、以下カイ):いまその括りは死につつあるね(笑)。たしかに、僕らが初めてのアルバムを作った2010年当時、その言葉と一緒にその手の音楽がバーッと出てきて、ほんの短期間のうちにダブステップという音楽の概念がガラッと入れ替わった時期があったと思うんだけど、いまはだいぶ死に絶えてきているね。たぶんこのアルバムが出たあとには完全になくなるんじゃないかな(笑)。

■これまでそう括られることにストレスは感じていましたか?

ドミニク・メイカー(Dominic Maker、以下ドム):いや、けっしてその呼び名に納得はしていなかったけど、とくに気にもしていなかったよ。とにかく自分たちの音楽がひとつの箱に収まりきらないようなものであってほしい、ジャンルの境界を跨いでいるようなものであってほしいという意識で音楽を作ってきたし、じっさいいろんなことをやっているから、それが「ポスト・ダブステップ」だろうがなんだろうが、ひとつの言葉で括ってしまうのは僕らの音楽にはふさわしくないんじゃないか、という思いはつねにあったね。

■今回のアルバムからはクラウトロック~ジャーマン・ロックの影響を強く感じました。

カイ:たしかにいままでやっていたエレクトロニック系の音楽よりも、ちょっと前の時代のエレクトロニック・ミュージックに遡ったようなところはあるよね。クラウトロックやジャーマン系の音に聴こえるというのは僕らも認めるところだけれども、僕らはけっしてそのジャンルに詳しいというわけではないんだ。(クラウトロックを)ずっと聴いてきてよくわかっているからそれをいまやってみた、ということではないんだよ。逆に、よくわかっていないからこそ、そういう音楽のスペースのなかで、自分たちなりの解釈で何かをやってみるのもおもしろいんじゃないかと思ったんだ。「セミ・エレクトロニック・ミュージック」とでも言うのかな。過去を振り返って、リズムや楽器の編成といったところからアイデアを引っ張ってきて作ったのが今回のアルバムかな。

■他方で本作からは80年代のポストパンク~ニューウェイヴの匂いも感じられます。そのあたりの音楽も参照されたのでしょうか?

カイ:その手の音楽はUKではかなり広く愛されていたから、僕らも自ずと踏んできてはいると思う。当時はブリティッシュ・ミュージックのなかでもおもしろい時代だったと思うし。ただ僕らの場合、たとえばスクリッティ・ポリッティとか、ああいったバンドは最近になって聴いているんだよね。あの頃の音楽が持っていた、とくにパンクのアティテュードに見られるようなポジティヴな要素を自分たちのアルバムの制作過程に持ち込んだというか、そういうことは今回あったような気がする。あと他にもこのアルバムには、自分たちの音のパレットが幅広くなればと思って、ソウルやディスコみたいなものも組み込んだつもりなんだ。だからいろんな音が聴こえてくると思う。でもけっして後ろばかり振り返っているわけではなくて、あくまで前に進もうとしている作品だと思っているよ。

■昨年リリースされたパウウェルのアルバムはお聴きになりました?

ドム:聴いたと思う。バンドっぽいやつだよね? 僕は好きだったよ。聴いていて楽しかった。

■エレクトロニック畑の人がパンキッシュなサウンドをやるという点で、今回のアルバムと繋がりがあるように思ったんですよね。

カイ:そりゃそうだろうね。だってこういう発想は僕らが思いついたものではないし、大きな流れのなかで、いろんな人が同時発生的にやってみたくなった時期なのかもしれないからね。

Photo by Masanori Naruse

じつを言うとキング・クルールとの曲の歌詞はいまだに意味がわかっていないんだ(笑)。まだ解読中だね(笑)。 (カイ)

■今回のアルバムに影響を与えた楽曲のプレイリストが公開されていますが、そこではロバート・ワイアットやアーサー・ラッセル、スーサイドやソニック・ユース、ウィリアム・バシンスキからアフリカのバンドまで、かなり多様な楽曲がピックアップされていました。それらはおふたりが今回のアルバムを作っていく過程で発見していったものなのでしょうか?

ドム:あれはじつは、僕らはラジオ番組をやっていたんだけど、それ用のプレイリストという側面が大きいんだ。曲をかけるためにいろんなものをチェックして聴いていくなかで幅が広がっていったんだけど、その作業で見つけた曲もプレイリストに入っている。番組をやっていく過程でかなり大量の音楽を吸収して消化したんだ。それは今回のアルバムにも影響を与えていると思う。あと、番組に来てくれたゲストから教えてもらったものもあるね。僕らがリスペクトしている人が来てくれたんだけど、どんなふうに音楽を作っていくのか聞いていくなかでおもしろいものと出会ったりして、そういうこともすべてあのプレイリストには詰め込まれているんだよね。

カイ:そうやって考えるとおもしろいね。そういう流れがあってあのアルバムに至っている、ということがプレイリストからもわかるよね。

■今回のアルバムには4組のゲストが招かれています。キング・クルールは前作にも参加していましたが、4曲目の“Marilyn”にフィーチャーされているミカチューはどのような経緯で参加することになったのでしょう?

カイ:ミカチューは、僕らふたりが音楽を作り始める前からファンだったんだ。知り合ったときに「いつか一緒にやろう」という話をしていたんだけど、それから2年くらい話が続いていて(笑)。今回いよいよ一緒にやる機会に恵まれたわけだけど、作ってみたらあっという間で、すごく相性がいいのかなと思える時間だったよ。だから、僕らにとってはようやく実現できたスペシャルなトラックなんだ。

■その“Marilyn”はアルバムの他の曲と趣が異なっていますが、7曲目の“Poison”や、ジェイムス・ブレイクが参加している8曲目の“We Go Home Together”と11曲目の“How We Got By”の2曲も他の曲と雰囲気が異なっているように感じました。本作をこのような構成にしたのはなぜですか?

ドム:今回のアルバムは全体を通してすごくヴァラエティに富んでいると思う。いま挙げてくれた曲に限らず、個性的な曲ばかりが詰まっていると思うんだけど、それだけにアルバム全体の流れというか、全体で聴いたときの消化具合がうまくいくように、ということをすごく考えて曲順を決めたんだ。ミカチューとの曲もジェイムスとの曲もそうだけど、自分の頭のなかで曲順を組んでみたときに、“Marilyn”は突出しているという印象があって。(この曲は)アーサー・ラッセルの影響がすごく大きいと思うんだけど、とくにユニークな曲だからアルバム全体の流れのなかで活かしたいと考えたんだ。

取材・文:小林拓音(2017年10月31日)

| 12 |

Profile

小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE