MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

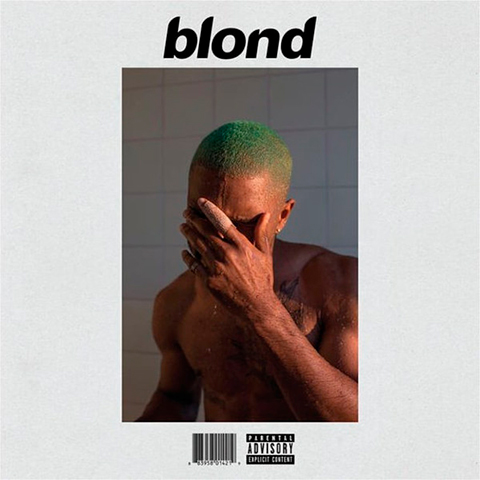

Home > Reviews > Album Reviews > Frank Ocean- Blonde

あなたの表面に浮かぶ印

あなたのしみだらけの顔

傷ついたクリスタルが

あなたの耳からぶら下がって

あなたの怖れは 僕には計り知れなかった

僕は仲間たちには 共感できない

本当は 外側で生きたい

ここにいて 頭がおかしくなるくらいなら

むしろ僕のプライドを粉々に砕いた方がましだ

たぶん僕は馬鹿なんだ

たぶん僕は移動するべきなんだ

どこか落ち着けるところへ

二人の子供たちとプール

僕は臆病者だ

僕は臆病なんだ(★1)

ポップソングが持つ、既存のフォーマットに絡め取られず、果てしなく自由であること。ルールで固められたホームの、遥か上空を浮遊すること。彼が臆病でないことは、このアルバムの作りを見れば分かる。彼は移動する。

彼は内側から外側へ移動する。あるいは境界線を移動させ、外側を内側に引き入れる。しかし内側と外側は、見方ひとつで反転してしまう。

17の名前が付けられたピースたちは、典型的なR&Bの楽曲の長さと比較して、不自然なほど長くてもいいし、逆に短くてもいい。それはシンガーソングライターのソロ・アルバムだが、必ずしも、常に歌声が聞こえていなくてもいい。ビートは、何らかのテンポを刻むが、ダンスフロア向けにチューニングされていなくてもいい。それが、外側で生まれたこのアルバムの色。歌モノのクリシェの外側へ、彼が移動することで拾い上げた、ブロンド色。

何かを拾い上げたということは、何かを捨てたということだ。フランクが捨てたものたち。そのひとつ。バックビートに打ちつけるスネア。もしくはバックビートをひとつのカテゴリとするビートそのもの。現代的なR&Bの世界の内側がこれまで共有してきたバックビートを疑うこと。結果、中盤から後半にかけて、スネアとキックなき楽音がビートを刻むプリミティヴな風景が展開する中、途中キックとスネアの世界観に回帰する“Close To You”のどこか牧歌的な響き。

一拍目のキックで沈み込む身体を引き上げるスネア。抑圧された欲望を解放するクラップ。言い換えれば、目の前のあなたを抱き締めることの、あるいは殴りつけることの表象としてのスネア。これらのクリスピーな因子たちを沈黙の沼の底に放置することで、示す、反動。

あるいはぶつ切りにされ、突発的に挿入されるコラージュのサウンド・ピース群。ティム・ヘッカーやOPNが弄ぶ時空の歪みが、随所に配置された60分超の音の連なり。たとえば“Nights”や“Godspeed”の曲中で肌触りが異なるピースが導入されたときの、あなたの驚きの表情、あるいは好奇心に満ち、仄かに潤んだ瞳の輝き。カーテンが引かれる動作とともに、突然喜怒哀楽の価値が入れ替わったり、心地よさの定義が転覆されたりする世界。

尺の長い曲と短い曲のふるまいの、圧倒的な差異。まずは、長い曲。弾き語りの楽曲は裸体だ。その裸体に、どのように布をあてがって、隠しながら曝け出し、ラインを強調し、あるいは輪郭を霧で包むかを探求しているのが、フランクのプロダクションだ。ドライな音場でピアノやギターに伴奏される彼の歌声は、あなたが手を伸ばせば、触れられるほど、そこにある。一方で、深い残響音の支配する音場で、彼の歌声は、あなたの目が届かないところまで離れゆく。リヴァーブやディレイは、あなたとの距離を測る物差しだ。いや、そもそもラヴ・ソングというもの自体が、あなたと誰かの距離を測る観測機なのだから、フランクが投げかけるサウンドの肌触りに、あなたは素直に近さや遠さを感じればいい。

次に、尺の短い曲。たとえば、アンドレ3000のライムで埋め尽くされた“Solo (Reprise)”。フランクはどこで何をしているのか。そこにあるのは、アンドレのライムと、フランクの不在を証明するビート。不在のピアノコード。彼を象徴する歌声を不在とすることのオーラにより、逆に存在感を強調すること。マイルスがトランペットを置いて、オルガンを叩いた“Rated X”のように。セカンド・アルバムにして、すでに不在でいられることへの驚嘆。

マガジン付属版のオープニングを、加工したヴォイスと日本人のラッパーのライムで飾ること。「君たちを預言者にしてあげる/まずは未来を見てみよう」と歌うフランクに、「今しかない時間/大事にしな/何憶万人も/いい人ならいるよ」と返答するKOHH。逆にKOHHのヴァースの「誰かのことを/誰も縛れはしない/他人の心」というラインに、フランクはアルバムを通して対峙している。人はそれぞれが、他人には計り知れない「怖れ」を抱えている。

2012年、フランクは4つ前の夏の記憶、つまり19歳のときの夏の記憶をネットで世界に向けてカミングアウトした。彼は、自分と同じ19歳の青年を前にしたその時の状況を「絶望。逃げ場はない。その感情とは交渉の余地はなかった。選択の余地もなかった。それが初恋だった。それが僕の人生を変えた」と記した。

■

1942年生まれ、ニューヨークはハーレム育ちのアフロアメリカンでゲイのSF作家、サミュエル・R・ディレイニーは、ダナ・ハラウェイの「サイボーグ宣言」を批判する論考である「サイボーグ・フェミニズム」の中で次のように述べている。

ひとつの立場から、私は読む。

ひとつの立場から、私はこの読みかたには何かが欠落しているように思う。

かくて、私はひとつのテクストを──テクストのシミュレーションを──ひとつの立場からもうひとつの立場へ手渡す。私のものとはいいがたい借りものの立場から、あなたのものともいいがたい立場へ。このテクストは私のところへ回ってきたが、あなたもまたこれを誰かに手渡すだろう。(★2)

フランクがこのアルバムで模索し、示そうとしているのは、過去に描かれたことのない、歌と、感情と、愛と、人間のあり方だ。かつてディレイニーが僕たちの外側の生物/機械や世界を描いたテクストで、それらを探究したように。フランクは、外側との境界線を軽々と跨ぎながらも、友人や恋人との関係を通して、人は自己の意識の内側、そして皮膚の内側に留まらざるをえないという事実を繰り返し突きつけられる。そして“Be Yourself”ではロージー・ワトソンによってピア・プレッシャーの無化が諭され、“Solo”では「So low」な自身の内側において、孤独=soloであることの高み=ハイになることのポジティヴネスが探られる。

しかしフランクが“Nikes”という楽曲において、ひいてはこのアルバムにおいて証明していることがある。70億の二乗で示される組み合わせから、28歳のルイジアナ育ちのLAのシンガーと、26歳の王子のラッパーのヴァースが連結されることで、何が見えるのか。その、目も眩むような、確率の脆弱さ。そして、その吹けば飛んでしまいそうな確率が生き延びたことで現れた、外側と内側を重ね合わせることで生じるランドスケープの新奇さ。そして、あなたは気付くかもしれない。あなたの日常における他者との出会いも、実は、このように新奇な風景を更新しているのだという事実に。それぞれの怖れは個別のものでも、その怖れから生まれる言葉は共有されうる。他人の内側の怖れは共有できずとも、その怖れから生まれた言葉=テクストは他者に手渡され、外側で書き足され、組み合わさる。その組み合わせに、賭けてみること。

■

一光年の距離はどのくらいだろう

アルバムはこの言葉で締め括くられる。フィーチャリング・ゲストを単純に並べただけではない、言葉の組み合わせ。ケンドリック・ラマー、ビヨンセ、アンドレ3000、KOHH、ジェイムス・ブレイク、キム・バレル、セバスチャン、そしてフランクの弟や友人の家族、つまり他者の言葉=テクストが有機的に、しかし都度交わらない確率に晒されながら組み合わされたアルバムの、最後のライン。アルバム最後の曲“Futura Free”は、メインの楽曲の後、途中40秒間の空白を挟んで、ノイズ塗れの会話群がコラージュされる。その中で、最後に聞き取れる言葉。ひとつの問い。アフロ・フューチャリズムの想像力が、現在の方向に折り畳む未来。折り返された現在にプロットされた未来が、あるアーティストや作品に、突如として、顔を覗かせることがある。

ディレイニーは、前述の引用部に引き続き、次のように記している。

おそらく、それは移行に関するシミュレーションにほかならない。

読むことによって、我々はそれを食い止めるのだろうか?

読むことによって、我々はそれとともに歩むのだろうか?(★3)

フランクは、移動の目論みをこのアルバムに落とし込んだ。あなたは、このアルバムをどう読んでもいい。いかようにも解釈して、あなたの言葉=テクストを付け加えてもいい。そのために、“Futura Free”の40秒間の空白が、あなたを待っているのだから。

★1:フランク・オーシャン『Blonde』(2016年)より“Seigfried”。

★2、3:巽孝之編『サイボーグ・フェミニズム』2001年、水声社。

吉田雅史

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE