MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

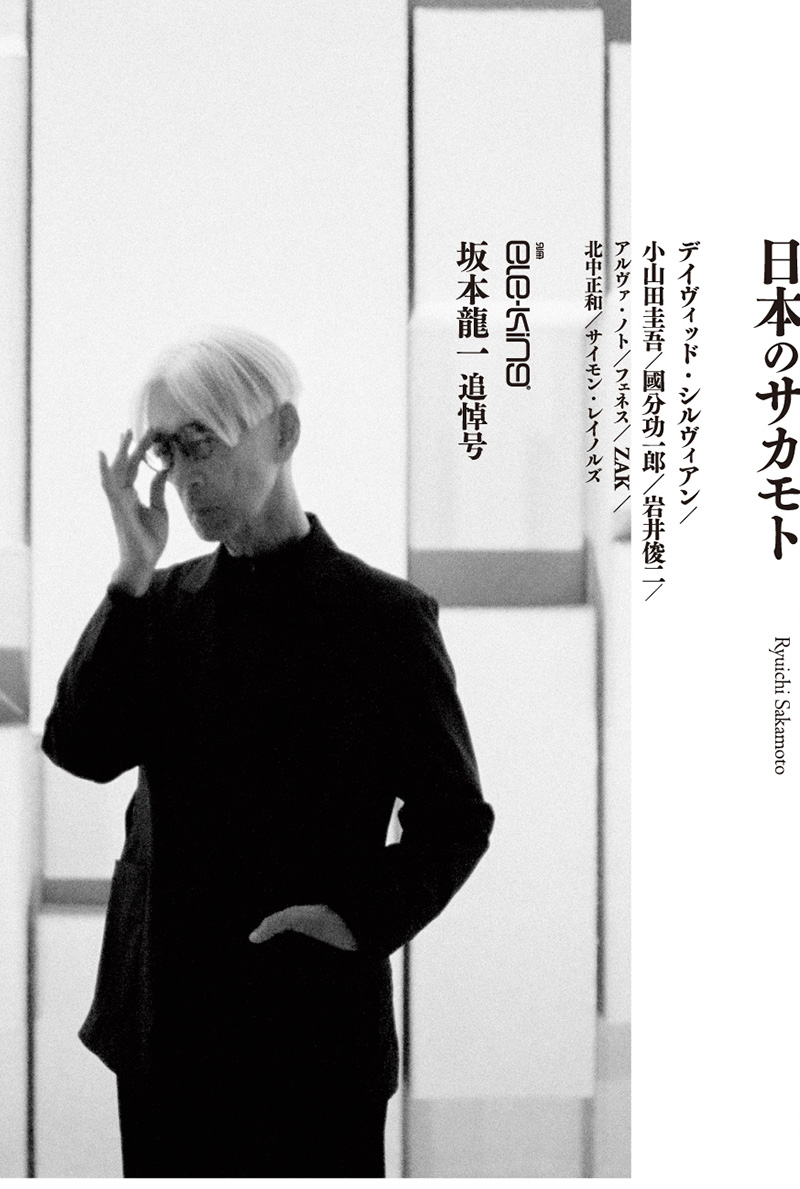

Home > Reviews > Album Reviews > 坂本龍一- 12

内田 学(a.k.a.Why Sheep?)

坂本龍一とは何者なのだろう。アーティスト・芸能人・文化人・社会運動家、そうだ、俳優であったことさえある。たしかにそれらのどの側面も彼はもっている。だが、どれも坂本の本質を真っ向から言い当てていないように思う。

では彼の紡ぎ出す音楽は、サウンドトラック・現代音楽・大衆音楽・民族音楽のどこに位置するのか、たしかに、そのどの領域にも踏み込んでいる、やはり坂本龍一はただただ音楽人なのだ、と、いまさらではあるが、この『12』を聴いて痛感した。アーティストという漠然としたものではなく、彼の血、肉、骨、細胞に至るまで、音楽を宿しているのだ。

音源の資料に添えられた坂本龍一本人の短いメモには、音による日記のようなものと自らこのアルバムを評している。実際、そうなのだろう、収録曲のすべてのタイトルも日付のみ付されている。まるで記号のように。それは大きな手術を経て、疲弊しきった心と身体を癒すための作業だったともある。

実際、坂本は、いままで定期的に行っていたソロ・コンサートを1ステージ通して行う体力はもう自分にはないと発言している。そしてライヴが気力と体力を求められるように、アルバム制作というのも、気力と体力が求められる。

ことに、坂本のように直感力はもちろん、その思考の明晰さや論理性を持つ作家にとってはアルバム制作、ことに、他から委嘱されたサウンドトラックなどの作品と区別して、あえてオリジナル・アルバムと銘打たれている過去作品においては、アルバムを構成するそれぞれの楽曲から全体に至るまで、(作為的な場合を除いて)アルバムに通底するインスピレーション、そしてそれらを構成するそれぞれの楽曲まで、コンセプトというロジックに覆われているように思う。

しかしこの『12』が、過去のオリジナル・アルバムと決定的に異なる点はそこにある。何度も繰り返し聴くうちにふと気付いたのは、いわゆる坂本が得意とする論理性や合理性のようなものが、欠落ではなく排除されているのだ。

例えばひとつ前の、『async』(非同期の意)は、坂本自身が、「人に聞かせるのがもったいない」と評したアルバムだが、そのタイトルとは裏腹にそれは“andata”を主題としながらも、恒星の周囲を回る惑星、さらにその周囲に位置する衛星のように、変奏曲、派生曲で構成されたアルバムであったように思う。そして“andata”こそ、力作というより、作家としてのひとつの到達点となる作品のように思えるのだ。なるほど、坂本が主催した「Glenn Gould Gathering」で、バッハの「フーガの技法」の次の曲として配置されたのも頷ける。

ところがこの『12』を何度も通じて聴く限り、3種類以上の音が重ねられている曲はないことに気づく。また、いまの技術なら簡単に除去できる偶発的なノイズや、マイクのヒスノイズもそのまま剥き出しである。坂本龍一ともなれば、エンジニアにそれらの作業を託すことも容易なことであろうはずなのに。

また、技術的な点ではあるが、ピアノにかけられているエフェクトも、後から修正できるようなアフター・エフェクトではなく、後から修正の効かない「かけ録り」で録音されている。つまり、これらの曲を今までのように時間をかけて推敲してロジックで構築していくことをハナから想定していないのである。

坂本に限らず一般的には、コンセプト・アルバムを制作する場合は、個々の楽曲の細部から、全体の俯瞰図に至るまで、行きつ戻りつ観照するものだが、この『12』は、その作業は行われていないのだ。ロジックがないから起承転結ももちろんない。ただただ水平線を眺めているような感覚を覚える。

つまりは観念的に創作されたものでないということである。では何であるかいえば、むしろ瞑想なのだと思う。ヒトや動物が、睡眠時に呼吸が自然と浅くなり安定するように、坂本自身が深い瞑想状態に入り、音と対峙している様子がまるで目の前で行われているようにさえうかがえるのだ。それは音を視て観照するのとは違い、あたかも触覚によって手探りで音を弄っているかのようでもある。どこか20世紀初頭の自動筆記(オートマティスム)にも通じるかもしれない。そして、この緩やかな呼吸、脈動/テンポは、それを聴くものを同じ空(クウ)に誘おうとしているのだ。

闘病の日々、ただただ日記をつけるように行っていた瞑想。ここまで後から手を加えられていないにも関わらず、その集中力、瞬発力と骨の髄まで染み込んだ音楽的感性を、病身の身でありながら絞り出す強靭な精神は驚異としか言いようがない。

多少でもこのアルバムに作者の恣意性があるとしたら、数ある日記的スケッチのなかから、これらのトラックを選別したこと、そして時系列ではなく意図されて曲順が構成されていることだろう。

個々の楽曲についての分析は割愛するとして、最後の曲に配置されたトラックは、坂本龍一からのメッセージのように思えて仕方がない。その内容は聴く者によって違うかもしれないが。

本来このような作品、後の坂本龍一の研究者が発表するような作品を自らリリースしたこと、その意味も大きい。いわゆる「頭の中を覗く」のではなく、音楽人として細胞レベルまで露呈する。それも自らの意思で。あたかも検体を差し出すかのように。「後はまかせた」とでもいうかのように。

この『12』が坂本龍一のオリジナル・アルバムとして音楽史においてどのような位置付けになるかは、まだ語られるべきではないが、坂本龍一という音楽人を知るためには貴重な音源であることは間違いない。教授、本当にありがとうございました。(1月15日記)

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE