シカゴ・ハウス、デトロイト・テクノ、石野卓球、この3つに多大な影響を与えたポストパンクのUKのバンドは? 答:ニュー・オーダー。毎週月曜日の朝になると頭のなかでかかっている曲は? 答え:ブルー・マンデー。女(男)と別れる度に聴く曲は? 答:リグレット。

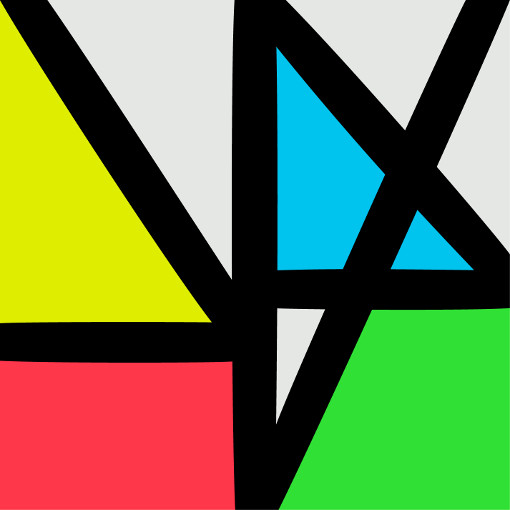

ピーター・フック抜きのニュー・オーダーのライヴの評判がやたら良かったし、オールドファンにはまさかの〈ミュート〉レーベル移籍の第一弾です。ここは期待しちゃいましょう。ニュー・オーダーの10年ぶりのオリジナル・アルバムが9月23日にリリースされることが決まりました。アルバムのタイトルは『ミュージック・コンプリート』です。

メンバーは、バーナード・サムナー、ジリアン・ギルバート、スティーヴン・モリスの3人+新ベーシストのトム・チャップマン、フィル・カニンガム。全11曲のうちの2をトム・ローランズがプロデュース、うち1曲を共作しています。アートワークはもちろんピーター・サヴィル。

2000年代に入ってからの2枚のアルバムが、どちらかと言えばロック色が強かったものの、最近のジェイミーXXのアルバムのように、ダンス・ミュージックがポップ・カルチャーとなっている現状において、マンチェスターの大物がどのような作品を出してくるのか、注目したいと思います。

続報を待て!

(※なんと、ele-king booksからはバーナード・サムナーの自伝『Chapter and Verse - New Order, Joy Division and Me』の翻訳本を新作と同時期に刊行する予定です)

アルカ(ARCA)ことアレハンドロ・ゲルシ(Alejandro Ghersi)はベネズエラ出身の24歳。現在はロンドン在住。2012年にNYのレーベルUNOよりリリースされた『Baron Libre』、『Stretch 1』と『Stretch 2』のEP三部作、2013年に自主リリースされたミックステープ『&&&&&』は、世界中で話題となる。2013年、カニエ・ウェストの『イールズ』に5曲参加(プロデュース:4曲 / プログラミング:1曲)。またアルカのヴィジュアル面は全てヴィジュアル・コラボレーターのジェシー・カンダによるもので、2013年、MoMA現代美術館でのアルカの『&&&&&』を映像化した作品上映は大きな話題を呼んだ。FKAツイッグスのプロデューサーとしても名高く、『EP2』(2013年)、デビュー・アルバム『LP1』(2014年)をプロデュース、またそのヴィジュアルをジェシー・カンダが担当した。2014年、契約争奪戦の上MUTEと契約し、10月デビュー・アルバム『ゼン』 (“Xen”)をリリース。

アルカ(ARCA)ことアレハンドロ・ゲルシ(Alejandro Ghersi)はベネズエラ出身の24歳。現在はロンドン在住。2012年にNYのレーベルUNOよりリリースされた『Baron Libre』、『Stretch 1』と『Stretch 2』のEP三部作、2013年に自主リリースされたミックステープ『&&&&&』は、世界中で話題となる。2013年、カニエ・ウェストの『イールズ』に5曲参加(プロデュース:4曲 / プログラミング:1曲)。またアルカのヴィジュアル面は全てヴィジュアル・コラボレーターのジェシー・カンダによるもので、2013年、MoMA現代美術館でのアルカの『&&&&&』を映像化した作品上映は大きな話題を呼んだ。FKAツイッグスのプロデューサーとしても名高く、『EP2』(2013年)、デビュー・アルバム『LP1』(2014年)をプロデュース、またそのヴィジュアルをジェシー・カンダが担当した。2014年、契約争奪戦の上MUTEと契約し、10月デビュー・アルバム『ゼン』 (“Xen”)をリリース。

ノウンズ / Nouns

ノウンズ / Nouns