MOST READ

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- 『成功したオタク』 -

- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー

- Royel Otis - Pratts & Pain | ロイエル・オーティス

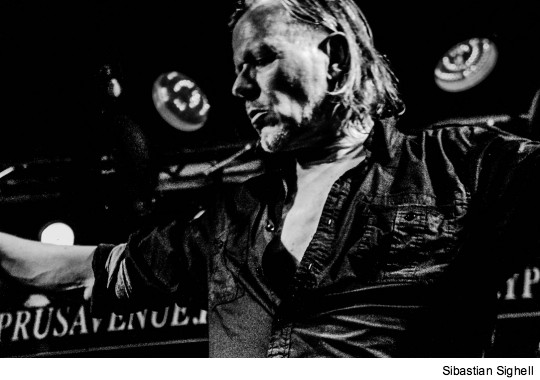

Home > Interviews > interview with Swans - 聳える音の雲

スワンズ - To Be Kind [解説・歌詞対訳 / 2CD / 国内盤] MUTE / TRAFFIC |

4月8日に保坂さんと湯浅さんとディランのライヴ──モニターがトラブったあの日である──にいった翌週、季節はずれのインフルエンザにかかりタミフルでもうろうとしながらこのインタヴューの質問を考えていたら、ボブとジラが二重写しになったのは、テンガロン・ハットをかぶったいかめしい男を真ん中にした男臭い集団のもつムードに似たものをおぼえたからだろうが、それはアメリカの国土に根づく、というより、いまも澱のようにこびりつくアメリカン・ゴシックの、無数の歴史的諸条件によりかたちづくられた感覚を、一方は60年代のフォーク・ロックとして、他方は80年代のインダストリアルと00年代のフリーフォークがないまぜになった感覚で表出するからではないか。音楽の貌つきはまったくちがう。映し出す時代も、住処も地表と地下ほどにちがうかもしれない。ところがともにフォークロアではある。それはポピュラリティさえもふくむ複層的な場所からくる何かである。

私は前回のインタヴューで再活動をはじめてからのスワンズの宗教的ともいえる主題について訊ねたところジラはそれを言下に否定した。それもあえていうまでもなくそれはディランが70年代末から80年代初頭キリスト教ににじりよったように彼らの一部でありいうまでもなかったのかもしれないと思ったのだった。

『To Be Kind』は前作『The Seer』を引き継ぎ、長大な曲が占める。セイント・ヴィンセント、コールド・スペックスを招き、ジョン・コングルトンが録音で参加した布陣も今回も冴えている。朗唱のようなジラのヴォーカルと豪壮な器楽音の壁が長い時間をかけ徐々に徐々に変化する作風は前作以上に有機的で、1年前の日本公演をふくむワールド・ツアーの成果を反映した現在のスワンズの音楽を指してジラは「音の雲」と呼ぶのだが、刻刻と変化するのにそれは同時に豪壮な構築物でもある。矛盾するような得心するような、こんな音を出せるバンドは彼らをおいてやはり他にいない。

ハウリン・ウルフは私のヒーロー、アイコンなんだ。彼の自伝も数年前読んだ。すごい人生を歩んだ人だ。1900年代初頭のミシシッピの貧しい小作人の子どもでね、13歳になるまで靴もはいたことがないほどだった。8、9歳くらいから畑を耕しはじめ、もちろん教育など受けたこともなかったが缶を叩きながら畑の中で歌った。

■2013年2月の来日公演からすでに1年経ち記憶も定かでないかもしれませんが、とはいえ、その前の来日公演となると20年以上前だったわけですが、なにか印象に残っていることがあれば教えてください。

MG:その来日ではライヴは1回こっきりだったんだけど、日本のファンはとても熱狂的だったのを憶えているよ。あと、これはいつも思うことなんだけど、日本人の礼儀正しさにはほんとうに関心するね。

■資料によれば『To Be Kind』の素材となった部分はこのときのツアーで練り込んでいったとあります。じっさい2013年2月の東京公演では“To Be Kind”ではじまり、“Oxygen”などは“The Seer”とメドレーで演奏していました。そのときすでに『To Be Kind』のコンセプトはできあがっていたのでしょうか?

MG:いや、一部の(と強調)要素はライヴを通じて、インプロヴァイズしながら練り込み、そこから私がリフやグルーブを足して、一年をかけてひとつの大きな作品として形を変えていった。たとえば、はじめの段階では歌詞はまだなかったのがその当時読んでいた本を元にライヴで徐々に歌詞をつけたしたりした。それがこのアルバムの半分くらいの曲で、残りの曲のグルーブやサウンドに関しては、アコギでつくりあげたんだ。“A Little God in My Hands” “Some Things We Do” “Kirsten Supine”“Natalie Neil”、それと“To Be Kind”もコアの部分はすべてアコギでつくった。『To Be Kind』の多くはそういった手法でメンバーと集まってつくりこんだ。スタジオでは他のミュージシャンも参加して私がアレンジを加え、練り込み、映画のサウンドトラックのような感じにつくりあげた。

■『The Seer』と『To Be Kind』は長尺曲を中心としたCD2枚+DVD1枚にわたる作品という両者の構成もよく似ています。このような構成にこだわった理由を教えてください。あるいては楽曲の要請としてこれは必然だったのでしょうか。

MG:ライヴ音源は長時間に渡っていたからね、34分っていう曲もあったし。そういう曲のことをどういえばいいのか、音の雲とでも呼ぼうか。曲の長さを気にすることなく、流れに任せて演奏して、その曲の存在価値を見い出そうと決めたんだ。素材が集まった段階でどういうフォーマットに落とし込んでリリースするかを決めた。それで今回はCD2枚、ヴァイナル3枚という構成になったんだ。DVDはボーナス・ディスクだ。ほら、われわれは心優しいからね(笑)。

■とはいえ、前作と本作では音の表情はかなりちがっています。よりブルージーになったといいますか。要因のひとつにレコーディングを担当したジョン・コングルトンの存在があったのではと思うのですが、彼とは事前にどのような音づくりを目指しましたか。またレコーディング中で印象に残ったトピックがあれば教えてください。

MG:メンバーは私が集めてきた要素よりも、ライヴでやったものを意識していた。どういうサウンドのアルバムにしたいかということはすでに頭にあったし、曲ごとにどの楽器を使うか、どういう構成にするかなどのリストもつくっていた。他のミュージシャンが参加して、別のものをもってくると私のアイデアよりもいいと思うものが出てきたりもした。ブルージーになったかどうかはわからないな。ブルースの雰囲気くらいはとりいれていたかもしれないがコード進行までは意識してはいない。どちらかというと、グルーブとか深い音という面でだろうね。ジョンとはそれぞれの曲がどのような相互作用を持つかを重点に考えていた。スタジオで録音されたものをきっちり演奏するというよりも、ライヴで演奏を重ねることによってより大きな建造物をつくりあげていきたいと思ったんだ。

質問:松村正人(2014年4月28日)

INTERVIEWS

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー

- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る

- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会

- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから

- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”

- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン

- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー

- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く

- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー

- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る

- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE