MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ

interview with Kazufumi Kodama

どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ

──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る

レゲエにおけるカヴァーというのはちょっと他のジャンルとはちがう、独特の創造性というか、センスが盛り込まれるんです。好きな歌を編曲を変えて歌うカヴァーと、レゲエ・アレンジで演奏するカヴァーというのは。ジャマイカ本国でも素晴らしいカヴァー曲が数え切れないくらいあるんです。その影響もあります。

私は「悲しみ」と向き合うことがつらくなっていた。誰だって多少はそういうところがあるだろう。出かけたり、人と会う機会が激減したコロナ流行の時期に急激に老いていった家族の介護があり、ニュースを見れば戦争で子どもたちが残酷に殺され、嘆くことしかできないおとなたちが嘆く。私には現実がつらすぎる。どこをみても、くるしくて、ある日、息ができなくなって救急車を呼んだ。それでも私の体はどこもかしこも健康体で、きょうも生きている。「悲しみ」と向き合いたくなくて、悲しい歌や楽しいリズムをぼんやりと聴く。

いきなりあまりにもあからさまな話で、こんな話は誰かにするようなことではないと思いながら、いっぽうで、もっともっと悲しくて、だからこそそれに向かい合えない誰かがいることも想像できる。

こだまさんへの久しぶりのインタヴューを終えて、すっかり時間が経ってしまった。こだま和文とダブステーション・バンドによるカヴァー・アルバム『ともしび』を聴いてすぐに話を聞かせていただいたというのに。

ひさしぶりに対面した私は少し緊張していたが、こだまさんのグラスのビールがなくなるころには、“いつもの” こだまさんに、(いつもの)私が、少し絡むみたいに話が転がっていった。

私は悲しみと向き合わなくなっていたことを、こだまさんと話して、最終的に、私は思い出した。なんて不真面目な態度だろう。

こだまさんの、まじめな、それはきまじめとさえおもえることもあるくらいの、ていねいでひとつひとつの音が沁みてくるようなトランペットは、こだまさんが「悲しみ」とずっと真面目に向き合っているからだと思う。

そんなことを言ったら、こだまさんは「なにをいっているんだ」と言うだろう。あいかわらず水越はなにも見えてないと言うだろう。そうなのかもしれない。「悲しみ」というものに、こんなに不意に、ぐいっと向かい合ってしまったのは、それでもこだまさんから聞いた話をやっと真面目に受け止めたからだ。私がここしばらく、目を逸らし続けていた「悲しみ」についての話をうかがった。うまく聞けなかったが、そのことをうかがったのだと思う。

自分にとって必要なものはそんなに多くなかったんだなということがはっきりするんです。例えばファッションとか、クラブ・シーンの喧騒とかですね。これは反論もあると思うけど、例えば冠婚葬祭なんかもそうでした。

■最近はここ(立川AAカンパニー)でライヴもされているんですね。こだまさんのアルバムが飾ってあったり、過去のライヴ・ポスターがあったり、本当にホームグラウンドという感じですね。いつからやってるんですか?

こだま:ここは2年くらい前からですね。ベースのコウチが店長の店で、コロナ禍のさいちゅうに、ライヴができるように空気清浄機からなにから整えてくれてくれたんです。

■SNSでこだまさんの暮らしというものはちらちらと垣間見えたりしていますけど、特にコロナ・パンデミックの間、いま振り返るとどんな時間でしたか?

こだま:まあライヴをやるものにとってはみんなそうでしたが、大きな打撃でしたよね。否応なく活動できなくなることになって、もちろん金銭的なことも重なりますし。とにかく否応なしに制約されてしまう。日頃「自由が大事」というようなこと言ってた人間がですね、抗うこともできない。あんなことは本当に初めての経験ですからね。中世からの歴史の一場面を見ていたような感じでしたね。当初、そんなに大袈裟じゃないと思っていたけど、だんだん、これは歴史的なことなんだなと思うようになっていましたね。

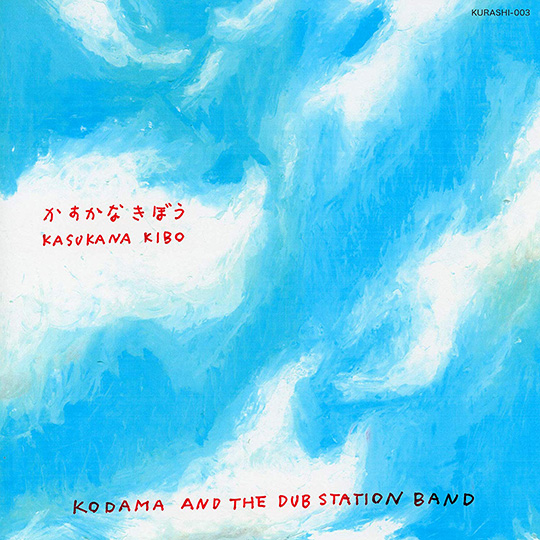

■世界のどこにも逃げ場もなかったですよね。前のアルバムは19年の『かすかな きぼう』で、21年には HAKASE-SUN とのユニットで「café à la dub / カフェアラダブ」がリリースされました。バンドとしてはコロナ禍を跨いで4年ぶりのアルバムですが、カヴァー集で作ろうというのはどういう気持ちで?

こだま:『かすかな きぼう』を、バンドで出すことができて、やっぱり次にまた作りたいと思いますよね。その間にコロナ禍があって、このことが、僕の中で「やれることがあったらやっておきたい」という気持ちを強くしましたね。コロナ禍の中で、否応なしに活動を狭められた中で、自宅に引きこもるというほどではなくても、自宅にいる時間が長くなりますよね。それが「いま何ができるんだろう」ということにつながっていった気もするんです。

それから、コロナ禍になる以前に、なんかこう、微妙に価値観が変わってきつつあったんですよ。それは自分の年齢やいままでやってきた活動のことも含めて、消極的になるというか、ネガティヴになるというか。いや、そうじゃないな。コウチが僕に働きかけてくれることで、ダブステーション・バンドというのは長い間、維持できていて、そのことに集中できていたということもあるんです。でも、コロナ禍で、狭いところに閉じ込められるような感じの中で、でもむしろそのことが、まんざら自分には合ってるかもしれないなんていうことも思った。これは言葉をたくさん必要とすることだから難しいけど、さかのぼれば「日々の暮らし」ということについて、わりと思っていたわけですよ、以前から。

世界中でいろんなことが起きるし、価値観の変化やトレンドなんかもある。でもそういうことが、自身の中で絞られていくんです。やっぱり自分の日々の暮らししかないなと。コロナ禍でますます価値観の焦点がそこに合っていき、じっさいそういう暮らしをするんです。飯を作って、その写真をネットにあげるような。

■「日々の暮らし」ということはたしかに以前からこだまさんの大事なテーマでしたよね。

こだま:そうです。さらにそれをクリアにさせることになったんです。

■ツイッターに投稿されるご飯の写真を見ても、ですからそこには違和感はなくて、ああこれはこだまさんだとスッと入ってきましたね。

こだま:ありがとうございます。あれはネットにあげてるわけですから、自分の飯をね。まったくたいしたものじゃないというか、半ば自慢にもなってしまうしね、自分でも「なにやってんのかな」とときどき思いながらも、「日々の暮らし」ということで、自分の日々の飯をさ、ネットにあげたりして。でも単なるメシ自慢でもなく、あれは自分で作ったものだということなんです。つまり絵を描こうが、曲を作ろうが、僕が作ったものということです。ま、こだまはこんな暮らしをしてますという。人とは「元気でいます」ということにもなるし。ときどき、これは嬉しいことでもあるんだけど、レシピを問うてくださる方もいるんだけど、でもそれはちょっと違うんですよね。僕は料理研究家ではないので、これは……

■ご飯でもあるし、こだまさん自身の「日々の暮らし」の表現でもあるし、デザインされた写真という表現物でもあるんですね。

こだま:そうですね。僕は音楽をやってきたわけで、CD出したりライヴやったりするのは、ミュージシャンこだまのいちばん見せたいところだったかもしれないけど、受け入れられるられないは別としても、それと別のところでのこだまというのはこんな感じの人間なんですよという表示ですね。

そんなことする必要はないし、そんなことする必要はないということは重々わかりながら、それができたのはネットですからね。

■こだまさんは以前は昔はデジタル全否定だったのに……。

こだま:そうでもないけど。使ってしまっている。

■そういう使い方を発見したんですね。

こだま:そうだよ。野田くんは「ツイッターなんかやるんですか!」なんて言ってたよ。僕はやりませんよって。それをときどき思い出すよ。

■ツイッターの中にあっても、こだまさんの静かな感じがいいですね。

こだま:そういう中でやれることはやりたいと言う思いはありました。ことさらネガティヴにということではないですけど、次々に迫ってくる嫌なこと、この数年だったらコロナ禍があり、ウクライナでの戦争があり、いままたパレスチナでしょ。それと国内の政治的な状況もある。そういうことが次々と気になってくるわけです。それと自分の年齢とを考えるわけです。さらに僕に年の近いいろいろな方が亡くなっていくということもあった。「ああ、そうなのか」という思いですね。

■そういう時期、起きたことを考えると「ひとつの時代」といってもいいと思いますが、この曲を残したい、この曲を演奏したいということで今回のアルバムで選ばれたわけですよね。

こだま:そう。このダブステーション・バンドで次のライヴ、そのまた次のライヴをやって、活動全体を充実させていきたいという気持ちが強いけど、そうそう新曲を作れるわけじゃないですから、カヴァー曲というのは魅力なんですよね。バンドの場合。個人でうちで曲を作っている分にはそれなりに作ることはできるんだけど……

■なるほど、新しい曲をバンドで演奏することが難しいわけですよね。ライヴの機会がないわけですし。

こだま:うん。一から作り上げていく大変さというのがオリジナル曲にはあるわけだよ。カヴァー曲なら、曲名を伝えればみんなそれを拾ってくれて、形にしやすい。それに、レゲエにおけるカヴァーというのはちょっと他のジャンルとはちがう、独特の創造性というか、センスが盛り込まれるんです。好きな歌を編曲を変えて歌うカヴァーと、レゲエ・アレンジで演奏するカヴァーというのは。ジャマイカ本国でも素晴らしいカヴァー曲が数え切れないくらいあるんです。その影響もあります。カヴァー曲をバンドで演奏できるというのはかなりな魅力なんですよ。

■私は “花はどこへいった” から、“What A Wonderful World” まで、物語を感じたんですよね。野田くんが「新橋駅前で売ってるような」と表現したこのジャケットの写真の小さなバラが、“花はどこへいった” の「花」から、“Wonderful World” の「赤いバラ」までたどり着くまでの確たるストーリーはないけれど、一貫した物語です。私も散歩しているときにスマホで写真を撮るんですけど、あの小さな蕾のバラがそういう「日々の暮らし」を感じさせる写真なんですよね。すごくなにげなく、構えた感じでなく、撮った人の視線、大切に思うこと、生活というか日常を感じさせる雰囲気がある。真っ赤な、もうすぐ咲きそうな蕾の滲みのような色が、私には涙が滲むような感じでもありました。

一方で、こだまさんの、世界に対する姿勢、アティチュードというのが、原発事故から、いえ、その前からですが、強いものがありましたよね。そういう意味での強さというようなものは、コロナ禍での生活でどうなりましたか? どうなりましたかというのも曖昧ですが、私はあの期間、見える世界も自分の生活も人生も、曖昧で茫漠としたというか、時間が止まってしまったように感じていた時期がありました。自分がとても無力に感じられていたんです。

こだま:そもそも必要なものというのが、僕にはそれほど多くなかったんですけど、それがなおいっそう、自分にとって「必要なもの」、それは「やれること」に置き換えてもいいんですけど、自分にとって必要なものはそんなに多くなかったんだなということがはっきりするんです。例えばファッションとか、クラブ・シーンの喧騒とかですね。これは反論もあると思うけど、例えば冠婚葬祭なんかもそうでした。結婚式も、以前なら、本当に祝福しようという気持ちがあればそれはすごくいいんですけど、でもなにか義理があったり、上司だからとか後輩だから、ご近所だからなどといったような価値観みたいなものを強いられていたと思うんですね。それはルールという言葉でも言えるかもしれない。こういう場所にはこういう服を着ていかなきゃいけないなんていうことです。そういうもろもろの、制約とかルールみたいなものが、自分には必要なかったんだなと思ったんです。じゃあ必要なことってなんだろうと思うと、せめて選挙にだけは行こうとか、人が嫌な気持ちになることはしないでおこうとか、当たり前のいくつかのことが浮き彫りになってきたと言えばいいか。価値観の崩壊とは言わないけど、全否定ということもありうるんですよね。全否定と言ったら最後には命をたつとか、そういうことにもなるけれど、だけどそうする前に、そうなる前に、自分にはなにが大事でなにをやっていくのかということを考えるようになったんです。

取材・写真:水越真紀(2023年12月01日)

Profile

水越真紀/Maki Mizukoshi

水越真紀/Maki Mizukoshi1962年、東京都生まれ。ライター。編集者。RCサクセション『遊びじゃないんだっ!』、忌野清志郎『生卵』など編集。野田努編『クラブミュージックの文化誌』などに執筆。

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE