MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

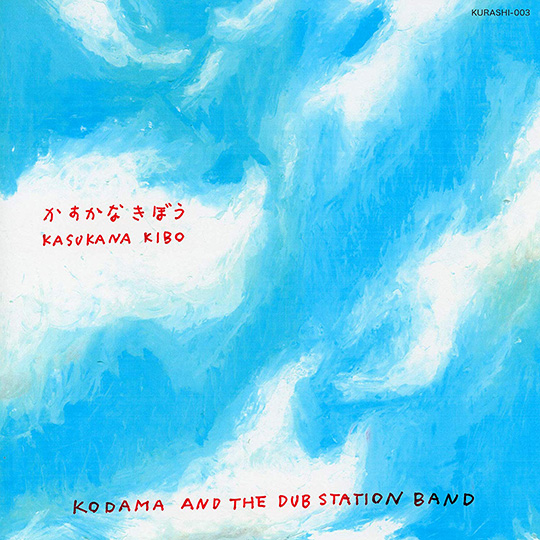

Home > Reviews > Album Reviews > KODAMA AND THE DUB STATION BAND- かすかな きぼう

こだま和文のDUBは、ジャマイカのそれとも、UKの寒さのなかで生まれたそれとも、また違った自己主張をしている。そのDUBは、言うなれば素朴さや慎ましさを反響させるかのようだ。勝手に書くが、庶民の慎ましい生活にリンクすることが、こだま和文のDUBの想いなのだろう。

こだま和文のDUBはいまのUKで言えば、まったくスタイルは違うけれど、じつはスリーフォード・モッズやリチャード・ドーソンのような人たちに近い。その音楽が庶民の視点によって生まれているという意味においてそうなのだ。ぼくに言わせれば、ケン・ローチ・ミーツ・日本のDUBである。

Kodama And The Dub Station Band、通称ダブステ(not dubstep)の4枚目のアルバム『かすかな きぼう』はこの時代の日本への素晴らしい贈り物だ、と景気よく言いたいところだが、こだま和文のDUBは聴く人を選ぶかもしれない。

とくに取り柄のない、日本ならどこにでもありそうな住宅地に、まあ、エリアによっては近年減ってはいるが、空き地があるとする。空き地には、雑草が生えている。歩いていた足を止めて、ふとその雑草を見入ってしまう。そのぐらいの心の余裕がないと、ダブステの透き通るようなレゲエは入ってこない。なんて偉そうなことを書いているぼくは、年を重ねるなかで、そういう心の余裕を無くしつつあるのだが……

ダブステは、もともと1999年11月、『Riddim』創刊200号記念のイベントに出演するための一夜限りのバンドだったが、そのときのリハーサル音源(モノラルの一発録音)が2005年にミキシングされて最初のアルバム『In The Studio』としてリリースされた(この独特の音質の作品は、昨年アナログ盤として再発されている)。

その後もカヴァーを交えながらオリジナル曲も増やしつつ、こだま和文としてはミュート・ビート以来のバンドとして活動が続いている。

ミュート・ビートはすご腕をもったミュージシャンが揃っていたが、ダブステも引けを取らない。ただ、大きな違いはある。こだまの表現は、ソロ活動とそして9.11および3.11を経てからは、変わらざるを得なかった。この変化は曲の背後に大いに反映されていることだろう。

ナオミ・クラインは『ショック・ドクトリン』において、大災害が起きたあと大衆が茫然自失状態に陥ったときにつけ込む政治について書いている。日本人にとって3.11は、おそらく戦後最大の茫然自失状態をもたらしている。そして、おそらくそこからまだ立ち直れないでいる。ゆえに、癒されたいというのがいまの日本の音楽シーンを覆っているメンタリティだとしよう。9.11後の茫然自失状態がヴェイパーウェイヴを促したという解釈にならえば、シティポップというファンタジーは、機能の仕方としてはそれに近く、いわば対処療法的に、つまり現実を忘れたいと。無意識のなか、3.11以前の世界に戻りたいという。サイモン・レイノルズがレトロマニアと呼んでいるそれである。

こだま和文は、ペシミストではあるが疲れ切ってはいない。彼はきっと、アクチュアルな現実のなかで見つかる喜び以外は喜びではないと思っているに違いない。ここに、こだま和文がレゲエと結びつく必然がある。レゲエのサウンドは、タフな現実を生きている人たちのささやかな喜びのなかで生まれた。

また、その音楽にはアメリカのブラック・ミュージックやロック、そしてジャマイカの土着音楽であるメントが入っている。高名なレゲエ研究者スティーヴ・バロウによれば、メントはアフリカ音楽とスコットランド民謡やアイルランド民謡なんかがごっちゃになっている、これまたハイブリッドな音楽である。ザ・スカタライツが60年代によくわからずに美空ひばりの“リンゴ追分”をカヴァーしてしまったように、じつはレゲエのなかには、ジャマイカの土着性とUSブラック以外の要素が含まれている。レゲエで“遠き山に日は落ちて”をやってもなんの不自然さがないのはそういうことだ。この回路は、キングストンのサウンドシステムから国立の空き地にまで根をはっているのだ。

ダブステバンドは、当たり前の話バンドであって、しかもまとまりのあるバンドで、やはりアンサンブル全体がひとつの塊となっている。同時に、そのヴァリエーションは、さながらレゲエ辞典である。

“霧の中でSka”では、ジャッキー・ミットゥーを彷彿させる Hakase-Sun の鍵盤が最高のアフタービートを走ることでムードを盛り上げている。曲の雰囲気は、テンポこそ違えども、ザ・スペシャルズの黙示録的名曲“ゴーストタウン”を思い出す。

重たいリズムと勇ましいメロディを持ったルーツ・レゲエ調の“Chorus”が続くと、ミュート・ビート時代の朝本浩文作曲の“Sunny Side Walk”が待っている。明るいメロディを響かせながら、曲調にうってつけの日本語歌詞を載せたカヴァーは、決定的なロックステディである。Ariwa (ゼルダのサヨコさんの娘さん)のトロンボーンがダブステに新たな活力を与えていることは疑いようのない事実だが、彼女の甘い歌声もまた武器になっている。

表題曲“かすかな きぼう”は、こだま和文がこれまで発表してきた数々の叙情詩──古くは“Organ's Melody”や“キエフの空”や“Quiet Dub”、あるいは“Earth”とか──の最新版であり、頭にこびりつくメロディを有している。レゲエのリズムが流れているとはいえアンビエント・フィーリングもある独特の作風で、しかも普遍性を持った楽曲である。

ゆったりしたスカのリズムに揺られて展開する“雑草 (Weed)”では、包み込むような温かいメロディがより前面に出て、胸の奥底に忘れてしまった幸せな気持ちを思い出させてくれる。こんな平和で優しい曲は、こだまのこれまでのディスコグラフィーにあっただろうか。

“Straight To Dub”では、やや重めのダブ空間のなか、ジョー・ギブスとエロール・トンプソンの『アフリカン・ダブ』めいた迫力ある管楽器と即興的なピアノとの絡みが聴ける。そして、次の曲“Gypsy Cigarette”を聴いたとき、ぼくはまたしてもザ・スペシャルズを思い出してしまった。曲全体から漂うどうにもならないブルーな気配が似ているし、じっさいいまの日本は、ザ・スペシャルズがこの世は地獄だと訴えたイギリスの80年代とある部分酷似している。

本作『かすかな きぼう』は、こうしたメランコリーを日本が失いつつある風景のなかで反転させる。“遠き山に日は落ちて”のメロディを引用する“New World”は、あたかも、自分たちには戻れる場所があるだろうと指し示しているようだ。いまより貧しかったかもしれないが、社会はいまより平等であった時代への強烈な郷愁。

それから、アルバムは再度“霧の中でSka”の (Mute Version)へとつながり、夜の闇に紛れていくように“Straight To Dub”の(Tez Dub Version)で締めくくられる。

『かすかな きぼう』は、文字通り、ぼくにとっての“かすかな きぼう”でもある。たしかにこの音楽のなかにはじゃがたら的な要素もフィッシュマンズ的な要素もあろう。が、それ以上に、こだま和文とバンドの全員がこつこつと積み上げてきたものが、保持し続けているヴァイブが最高の形で録音されている。ジャケットに描かれた青い色が、この音楽の核にあるものすべてを示唆しているようだ。

野田努

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE