MOST READ

- 大友良英スペシャルビッグバンド - そらとみらいと

- Teresa Winter, Birthmark, Guest,A Childs - Teresa Winter, Birthmark, Guest,A Childs | テレサ・ウィンター、バースマーク、ゲスト、エイモス・チャイルズ

- Jeff Mills with Hiromi Uehara and LEO ──手塚治虫「火の鳥」から着想を得たジェフ・ミルズの一夜限りの特別公演、ゲストに上原ひろみと箏奏者LEO

- Columns 大友良英「MUSICS あるいは複数の音楽たち」を振り返って

- Dual Experience in Ambient/Jazz ──『アンビエント/ジャズ』から広がるリスニング会@野口晴哉記念音楽室、第2回のゲストは岡田拓郎

- 別冊ele-king 音楽が世界を変える──プロテスト・ミュージック・スペシャル

- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー

- Milledenials - Youth, Romance, Shame | ミレディナイアルズ

- Dolphin Hyperspace ──凄腕エレクトリック・ジャズの新星、ドルフィン・ハイパースペース

- Young Echo - Nexus / Kahn - Kahn EP / Jabu - Move In Circles / You & I (Kahn Remix) | ヤング・エコー

- Deadletter - Existence is Bliss | デッドレター

- Jabu - A Soft and Gatherable Star | ジャブー

- interview with Autechre 来日したオウテカ──カラオケと日本、ハイパーポップとリイシュー作品、AI等々について話す

- LIQUIDROOM 30周年 ──新宿時代の歴史を紐解くアーカイヴ展が開催

- Jill Scott - To Whom This May Concern | ジル・スコット

- KMRU - Kin | カマル

- Loraine James ──ロレイン・ジェイムズがニュー・アルバムをリリース

- Cardinals - Masquerade | カーディナルズ

- ぼくはこんな音楽を聴いて育った - 大友良英

Home > Reviews > Album Reviews > KODAMA AND THE DUB STATION BAND- かすかな きぼう

あらためてブックレットをひっぱりだしてみる。5人のバンド・メンバー以外、楽器のクレジットはない。ぼくが持っているのは98年の再発盤だから、もしかしたらオリジナル盤のほうには記載されていたのかもしれない。タイトルは「チャンス」。ギターがカッティングを開始する手前、強引になだれこむドラムによって道が切り拓かれた直後、むせびなくような金管の音が響きわたる。遅れて生まれてしまったがゆえにオンタイムで MUTE BEAT に接する機会などなく、またフィッシュマンズでさえぎりぎり後追いせざるをえなかった若輩の耳に、結果的に、いつまでもいつまでも残りつづけることになったのは、イラクへの空爆がはじまる前後に録音された、『泣くなよ、チャッピー』の最後から2番目におかれたその曲の、かなしげなトランペットの音(ね)であった。

より何度も聴きこむことになったのは『A Silent Prayer』だった。アートワークの空には雲がかかっている。列島のどこかから見上げられたであろうその空は、ニューヨークともアフガニスタンともイラクともつながっている──とりとめもなくそんなことを考えたのは18の夏だった。9・11という「前代未聞」の出来事に、どう思考を巡らせばいいのか皆目見当もつかなかった田舎の少年は、そのままふたたびイラクへの空爆へとなだれこんでいく世の情勢を、ただ「おかしい、おかしい」と、そのじつ何がおかしいのかもわからぬまま、ひとりぼやきつづけるしかなかった。むりやり明るいふりをしているかのようなラヴァーズ“La Birds Rock”から絶望の淵で光を希求する“Sun-Ka”を経て、しかしその救いを拒絶するかのように、「とにかく、ひとつひとつやっていく」「地雷をひとつずつ撤去するように」「応答願います」と重く、切実なことばで閉じられる、暗いアルバム。当時は DUB STATION だった。彼はひとりだった。それから15年近い年月が経ちこだま和文は、もう一度、仲間たちとともに DUB STATION BAND として動き出した。

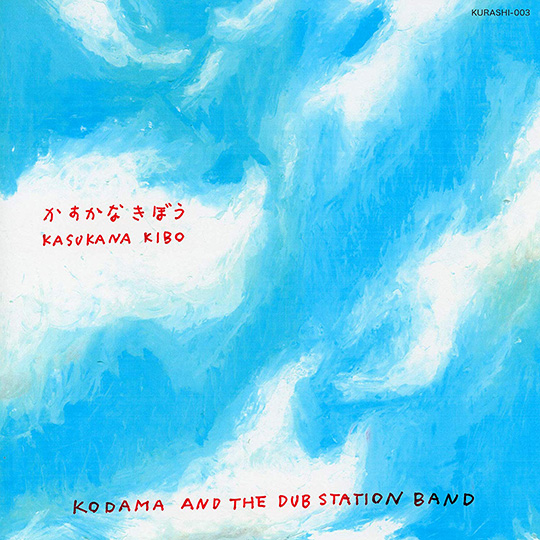

今回のアートワークもやはり、空に雲がかかっている。今度の雲は手のようにみえる。ぎりぎりでつかみ損ねてしまった、救えなかった誰かの手=過去だろうか。それとも、たったいま救おうと手を差しのべた、その先にある誰かの手=未来だろうか。いずれにせよこの『かすかな きぼう』は、ソロから再度バンドへと転生するなかで紡ぎ出された、『A Silent Prayer』のその後の物語にちがいないと、ぼくは直感的に、勝手に把握した。

開幕“霧の中でSKA”のスカも、ひとときの陽気を誘う“雑草”も、ヘヴィなダブを堪能させてくれる“STRAIGHT TO DUB”も、“家路”として親しまれているドヴォルザーク作曲の“NEW WORLD”も、ただただすばらしいとしかいいようがない。どの曲もかなしみに包まれている。細部の音響も丁寧だ。まぎれもなくこだま和文のものである旋律を聞かせる“CHORUS”では、背後にうっすらと敷かれたシンセが、わたしたちのかなしみを増幅させていく。

あるいは“SUNNY SIDE WALK”のカヴァー。ARIWA のヴォーカルもコウチの詞も、何もかもがうまく噛みあっている。この歌詞は、コウチが散歩をしているときの情景を描いたものだという。8年ほどまえにぼくは尊敬する先輩から、「最近、デモよりも散歩のほうがいいんじゃないかと考えている」という話を聞かされたことがある。以来、ぼくもよく散歩をするようになった。街を歩くという点において両者に大きな差はないけれど、なるほどたしかに直接的な対立や熱狂に呑みこまれず、落ち着いてひとりで何かを思考するという点において、散歩はデモとは異なる体験をもたらしてくれる。じっさいに地に足をつけるミクロな自分。道や建物、通行人から浮かび上がってくる社会。そして、見上げる空でつながっているはずの、遠い異国の世界。散歩はぼくにとってその三つへの視界を同時に開いてくれるものだが、それとおなじことをこだま和文の音楽にも感じる。

先日のインタヴューでこだまは ARIWA との出会いを回想している。みずからに制約を課すことになるとわかっていながら、しかしそんな条件を考慮する間もなく、どうしようもなくこの人と一緒に音を奏でたいと思ってしまう、そんなひとりの人間の生涯において何度あるかわからないような稀有な瞬間、それは、とても陳腐ないいかたになってしまうけれど、奇蹟としか呼びようのないものだと思う。奇蹟はそして、ぼくやあなたや、あなたの知り合いやそのまた知り合い、さらには海の向こうの誰かにも、なんらかのかたちで起こっているのかもしれなくて──たとえばそう想像してみること。

決定的なのはやはり表題曲の“かすかな きぼう”だろう。この曲も背後のシンセが他の曲とは異なる情感を醸し出しており、トランペットもまた絶対にほかの誰ともとりかえることのできない旋律と、振動を響かせている。

かすかな。微かな。幽かな。「希望」という通常ポジティヴな意味を担わされる単語の頭に、それを中和するような四つの文字が乗っかっている。ここにこのアルバムのすべてが集約されている。「希望」ということばを目にするたびにぼくは、いつもふたつの文を思い出す。ひとつは、デトロイトのとあるビルの壁に書きなぐられた「革命は希望なきものの希望である」という一文。もうひとつは、のちにナチスから逃れる道程で命を絶つことになる批評家が遺した、「希望なき人びとのためにのみ、希望はわたしたちに与えられている」という一文。これらはまさに、こだま和文の音楽をあらわすためにこそ書き記されたことばではないだろうか。二木さんの取材に同席しながらぼくはずっと「希望」について考えていた。「ネガティヴなことだけじゃ成り立たない。かといって、希望じゃないんですよ。ましてや明るく楽しく踊ろう、ということではない。そこで出てきたものが“かすかな”という言葉だった」。

3・11以降、いろんなことが変わってしまった。でも、変わらなかったものがひとつだけある。呼び方はなんでもいいけれど、体制、権力、支配……ようするに日々ぼくたちを苦しめている根幹そのもの。それだけは何も変わらなかった。むしろ、混乱する人びとの動揺に便乗して、より強化されてしまったようにさえ感じる。『かすかな きぼう』は、そんな時代を生きる、そっち側に行けないすべての人びとを、希望なき人びとを、過度に鼓舞することもなく、過度に慰めることもなく、ただそのかたわらでそっと、かなしみのエコーを響きわたらせる。こんなにも、こんなにも「いま」の日本をとらえた音楽がほかにあるだろうか。

目の前の日常に追われる生身の人間と、それをとりまく社会、そしてその先に想像される遠く離れた、だがおなじ空の下にあるはずの世界。こだま和文の音楽では、そのすべてがつながって存在している。啓蒙なんかじゃない。もちろん叱責でもない。かといって癒しでもない。ただ、日々を生きる人びとの静かなかなしみが横たわっている。『かすかな きぼう』。これを大衆音楽と、つまりは人民の音楽と呼ばずに、何をそう呼ぶのか。

小林拓音

ALBUM REVIEWS

- Teresa Winter, Birthmark, Guest,A Childs - Teresa Winter, Birthmark, Guest,A Childs

- 大友良英スペシャルビッグバンド - そらとみらいと

- Milledenials - Youth, Romance, Shame

- KMRU - Kin

- Deadletter - Existence is Bliss

- Cardinals - Masquerade

- Jill Scott - To Whom This May Concern

- Amanda Whiting - Can You See Me Now? + The Liminality Of Her

- xiexie - zzz

- Cindytalk - Sunset and Forever

- CoH & Wladimir Schall - COVERS

- KEIHIN - Chaos and Order

- DIIV - Boiled Alive (Live)

- 坂本慎太郎 - ヤッホー

- aus - Eau

DOMMUNE

DOMMUNE