MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with Kazufumi Kodama - 不自由のなかの自由

9月6日に吉祥寺のSTAR PINE'S CAFÉで観たKODAMA AND THE DUB STATION BANDのライヴは強烈だった。個人的に、大好きなじゃがたらの“もうがまんできない”をこだま和文のヴォーカルとTHE DUB STATION BANDの卓越した演奏で聞けたことは大きい。だが、それだけではない。実際にライヴを観ながら心のなかで反芻したからと言って、僕なんかがこう書くのはあまりに恐れ多いのだが、まぎれもなく“いまの音楽”だった。しかしなぜそう強烈に感じたのか? それはわからない。それ故、この、こだま和文とバンド・リーダーでベースのコウチへのインタヴューは、そんな個人的な問いを出発点としている。

トランペット奏者のこだま和文率いるレゲエ・バンド、KODAMA AND THE DUB STATION BANDは、2005年にスタジオ・ライヴ盤 『IN THE STUDIO』、さらに翌2006年にカヴァー集『MORE』を発表したのち活動を休止するものの、2015年12月のSTAR PINE'S CAFÉでのライヴを機に突如活動を再開する。こだま和文とコウチに加え、キーボードのHAKASE-SUN、ドラムの森俊也、ギターのAKIHIROといった日本のレゲエ界の腕利きのミュージシャンたちが集まり再出発を果たしたバンドは、12インチ・シングル「ひまわり / HIMAWARI-DUB」を発表し、2018年12月には、トロンボーン奏者/ヴォーカリストのARIWAの加入を経ていまに至る。

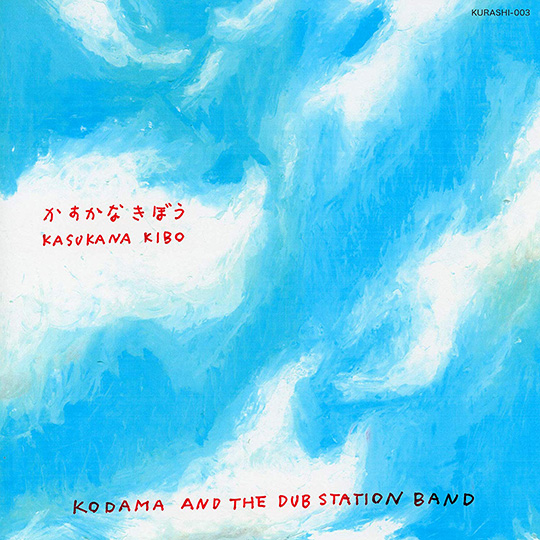

そして届けられたのが、バンドとして初のオリジナル・フル・アルバムとなる『かすかな きぼう』だ。“霧の中でSKA”というタイトル通り哀愁のムードのなかを軽快なリズムが進行するスカから幕を開け、こだま和文流としか言いようのない憂いを帯びた“CHORUS”へと続く。故・朝本浩文(16年11月に死去)が曲を書いたMUTE BEATの“SUNNY SIDE WALK”のカヴァーでは、コウチが書いた歌詞をARIWAが歌っている。透徹としたダブがあり、ギターのAKIHIROによる“GYPSY CIGARETTE”は酔客でごった返す盛り場のナイトクラブにわれわれを誘うようだ。張り詰めた緊張感がある一方で、開放的であるのは、KODAMA AND THE DUB STATION BANDというバンドの共同体の個性によるものではないだろうか。

バンドとアルバム、歌うこと、さらにヒップホップやファッション、“もうがまんできない”や“黄金の花”、ツイッターなどなどについて。国立の喫茶店でこだま和文とコウチが語ってくれた。

セクションというものは、演奏上、非常に不自由になるんですね。ところが、それを考えることもなく、彼女を受け入れていた。ARIWAが何か、僕の壁みたいなものを取っ払ってくれた。

■STAR PINE'S CAFÉのライヴを観てとても感動しました。こういう言い方は恐縮なのですが、“いまの音楽”と強く感じました。

こだま和文(以下、こだま):そういうことを意識しているわけではないですけど、いまの音楽と言われるのはうれしいですね。いつもいましかないという気持ちでやっていますから。

■艶めきがあり、身体が自然に踊り出してしまうようなダンス・ミュージックでした。こだまさんは、2017年に受けられたあるインタヴューを読むと、ある時期までは、ソウルやファンク、レゲエにしろ、踊れるということを経験したオーディエンスやリスナーから踊れないと思われるのはなかなか困ることでもある、という趣旨の話をされています。KURANAKAさんやYABBYさんとコンビを組んで、いわゆるDJセットでも活動されてきました。

こだま:そうやってヒップホップに近いようなこともやっていたわけですから、どこかで常にダンス・ミュージックをやっているという気持ちがありました。でも、これはブラック・ミュージックだとか、これはダンス・ミュージックだとか、そういうようなことを気にすることもできないくらい、僕にとって、いまは現実性のほうが強いんですよね。

■“現実性のほうが強い”、というのはとても考えさせられる言葉です。

こだま:いまの暮らしのなかで、踊っていられないだろということもありますでしょ。「そんなに楽しくしろと言われても困るよ」という声が自分のなかからも聞こえますからね。ライヴでみんなに踊ってほしい、という気持ちになるときはもちろんあります。車椅子でライヴに来てくださる方が手足を動かして踊ってくれてもうれしいです。ただ、こっちが強くアピールして「踊れ!」というような時代ではないと思うんです。病院でずっと寝たままの人にも僕らの音楽を聴いてもらえたらいいなとも思いますし、こちらのこだわりなり垣根を取っ払って、リスナーとの関係を作りたいですよね。それで、自分のほうから音楽に何か決められたかたちを持ち込むことをやめたんです。だから自分が作る音楽もどんどんはみ出していきますよね。今回の作品もそんなところを含めて聴いてもらいたい音楽になっています。

■いま、「そんなに楽しくしろと言われても困るよ」という声が自分のなかから聴こえてくる、とも話されていましたが、一方で、『かすかな きぼう』からはバンドとしてレゲエ、音楽をやる楽しさ、そういう音のふくよかさも伝わってきます。いまあらためてバンドで音楽をやるということについて何を考えますか?

こだま:最近のこの世の中で、5、6人の大人が集まってひとつの何かをやるというのはとても贅沢なことなんです。若いころは勢いもあって無敵なところがあるので、前日あまり寝ていなくても集まって音を出したりしていたけど、そういうわけにもいかなくなる。それぞれの暮らしの事情がある。しかも、DUB STATION BANDのミュージシャンたちは、選ばれたような、みんな忙しくしている連中だから、ある時間に全員で集まって音を出してバンドに密度を持たせるのは大変なんですね。そんななかで、それぞれ異なった音楽性や好みやセンスを持っている5、6人の人間がひとつの曲に向かって演奏をする。それがふくよかさとなって出ていたら、それはとてもうれしいことですね。こうやって、バンドのメンバーが集まり音を出し、作品を作るということはとても豊かなことなんですよ。いつ何があって、誰かが離れていってグループが続けられなくなるかわからないんです。だから、いましかないと。そういう気持もあります。

いまの時代に、“カネじゃない”なんて、なんだかんだ言ったってキレイゴトだろ、「やっぱり世の中、ゴールドだろ」って気持ちもよくわかるんですよ。僕のなかにだってそういう気持ちはありますからね。

■2015年12月のワンマン・ライヴを機にDUB STATION BANDをもういちど始動させたきっかけは何だったのでしょうか?

こだま:第一期のDUB STATION BANDは、それこそ、メンバーひとりひとりのいろんな事情や都合で活動できなくなる時期がきたんですね。僕にとって愛すべきバンドだったから、もういちど腰を上げるのは大変なことで、かなり足踏みしてね。それにしびれを切らしたのかな、ベースのコウチから真剣に「もう一回やりませんか?」と熱意のあることを言われました。最初にその話をしたときにコウチに伝えたんです。「すまんけれども、自分は音楽にしかエネルギーを向けることができない。いろんな意味で他の面倒な仕事もやってほしい」と。それをコウチは快く受けてくれて、リーダーとして音を出すこと以外のこともやってくれているんです。実はそれは、僕にとっては初めての経験なんです。バンドを維持するために自分がリーダーではないという状態がとても良いかたちだなと思いましたね。ありがたいですよ。

■そして、2018年の12月にはトロンボーン奏者/ヴォーカリストのARIWAさんもバンドに合流された、と。彼女は、ライヴでもこだまさんとともにフロントに立って演奏されています。

こだま:彼女のことは生まれたころから知っていて何年かおきに会う機会もあったんです。だけど、まさか上京してきた彼女といっしょに音楽をやることになるとは想像していなかったですね。あるとき、コウチが、彼女をリハーサル・スタジオに連れてきてくれたんです。しかも彼女はトロンボーンを持参していて。だったらとにかく音を聞いてみたいなという思いでした。そのときのインパクトは言葉では言えないほど強かった。長いことホーンのアンサンブルでは演奏してなかったんですけど、彼女と僕のアンサンブルは、図らずも僕の好きなものだったんです。演奏すればただちに相性みたいなものはわかるんです。あまりにもぴったりと彼女とのセンスが一致したので驚きました。それは技術的に彼女のレベルが高いとかそういうことではなく、言葉で説明できない何かが僕と彼女のアンサンブルにそのときにすでにあったんです。ミュージシャンとして、とても不思議な出会いでしたね。ARIWAが突然目の前に現れていっしょに楽器を演奏しているということ自体が不思議なことでした。

■バンドでの、トランペットとトロンボーンのアンサンブルは、こだまさんにとってはMUTE BEAT以来ということになります。

こだま:セッションを省けばそうなりますね。セクションというものは、演奏上、非常に不自由になるんですね。息を合わせるとか音程を合わせるとか、決められたことを外せないとか、そういう制約がいろいろある。それにたいして僕はある種のトラウマみたいなものがあったんです。そういう制約がめんどうになったから、自分は80年代後半にソロに移行していったわけですから。自分の吹きたいように吹く、歌いたいように歌いたかった。そうして、ソロ・アルバムを作り、DJセットというサウンド・システム型のパフォーマンスをやるようになっていく。そのなかではかなり演奏の自由度が高いわけです。DJがオケを出してくれて、曲もつないでいってくれる。気が向かないところは流しちゃっても、そのあいだDJがスクラッチでもエフェクトでもいろんなことをして楽しめる。そういうすごくフリーなパフォーマンスが魅力的でDJセットをやったんです。バンドでワンホーンでやるのもやはり自由度が高い。そんな風に長年、セクションを拒んでいたわけですね。ところが、セクションの不自由さということを考えることもなく、彼女を受け入れていた。ARIWAが何か、僕の壁みたいなものを取っ払ってくれたとも言えますよね。

■そのARIWAさんが歌う“Sunny Side Walk”はMUTE BEATのカヴァーですね。原曲にはなかった歌詞をコウチさんが書かれています。

こだま:“Sunny Side Walk”をやりたいと言ったのはコウチなんです。

コウチ:このバンドは基本的にこだまさんのやりたいようにやりたいと思ってはじめたんです。だからこっちからこれがやりたい、あれがやりたいとはほとんど言わない。そういうなかで、この曲は自分の方から提案したんです。もちろん朝本さんへの追悼の気持ちもありました。そうして、ライヴでやるようになったんですが、まだそのころは歌詞はなかったんです。それが、ある日突然歌詞が湧いてきて。これまで歌詞を書いたことはなかったですし、だから最初はARIWAに歌ってもらおうと思って書いたわけでもなかったんですよ。“Sunny Side Walk”は僕の散歩曲でもあって、いろんなことを考えながら散歩をしているそのままを描いてみたんです。字面で見てしまうとただの散歩の情景なんですけど、それこそ社会を変えようとするデモだったり、こだまさんがおっしゃっている日々の暮らしだったり、そういういろんなものが反映されてもいると思います。

こだま:僕は彼のセンスを知っているから、とてもコウチらしい歌詞だなと思いましたね。僕に足りない部分をコウチやARIWAが引き出してくれたということもありますね。あんまり言葉にすることもなくなってきたけど、モノを作ったり、演奏することにおいて大切なのは、やはり自由であるということですよ。何人かの人間が集まったとしてもそれぞれがまず自由じゃなきゃいけないんです。やりたくないことはやらないとかね。いまこのバンドは、時間がかかっても出てきたものを素直に出していくという状態になっていると思うんですね。誰にも拘束されない時間のなかで、それぞれのなかから出てくるのがいいですよね。ライヴや曲からそういう自由が伝わったらいいなって思いますよ。

■いま語られた自由や、さきほどの「自分のほうから音楽に何か決められたかたちを持ち込むことをやめた」という言葉ともつながると思うのですが、ある時期からこだまさんは歌われています。先日のライヴでも歌っていましたね。

こだま:自分の好みやセンスから拒んでいた部分が取り払われて、ある時期からカラオケに行くようになったんですね。するとそこで、歌うことへの殻がすこし破れるわけです。そこで得たものがあった。「この俺でも歌えるな」と。でも、歌いはじめてから数年はかかっていますよ。歌うことが好きになり真面目にカラオケで歌うようになって、さらに、みんなと飲みながら下手でもいいから楽しく歌おうだけではなく、自然にライヴのなかで歌うようになるまでには。

取材・文:二木信(2019年11月25日)

| 12 |

Profile

二木 信/Shin Futatsugi

二木 信/Shin Futatsugi1981年生まれ。音楽ライター。共編著に『素人の乱』、共著に『ゼロ年代の音楽』(共に河出書房新社)など。2013年、ゼロ年代以降の日本のヒップホップ/ラップをドキュメントした単行本『しくじるなよ、ルーディ』を刊行。漢 a.k.a. GAMI著『ヒップホップ・ドリーム』(河出書房新社/2015年)の企画・構成を担当。

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE