MOST READ

- 大友良英スペシャルビッグバンド - そらとみらいと

- Teresa Winter, Birthmark, Guest,A Childs - Teresa Winter, Birthmark, Guest,A Childs | テレサ・ウィンター、バースマーク、ゲスト、エイモス・チャイルズ

- Jeff Mills with Hiromi Uehara and LEO ──手塚治虫「火の鳥」から着想を得たジェフ・ミルズの一夜限りの特別公演、ゲストに上原ひろみと箏奏者LEO

- Columns 大友良英「MUSICS あるいは複数の音楽たち」を振り返って

- Dual Experience in Ambient/Jazz ──『アンビエント/ジャズ』から広がるリスニング会@野口晴哉記念音楽室、第2回のゲストは岡田拓郎

- 別冊ele-king 音楽が世界を変える──プロテスト・ミュージック・スペシャル

- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー

- Milledenials - Youth, Romance, Shame | ミレディナイアルズ

- Dolphin Hyperspace ──凄腕エレクトリック・ジャズの新星、ドルフィン・ハイパースペース

- Young Echo - Nexus / Kahn - Kahn EP / Jabu - Move In Circles / You & I (Kahn Remix) | ヤング・エコー

- Deadletter - Existence is Bliss | デッドレター

- Jabu - A Soft and Gatherable Star | ジャブー

- interview with Autechre 来日したオウテカ──カラオケと日本、ハイパーポップとリイシュー作品、AI等々について話す

- LIQUIDROOM 30周年 ──新宿時代の歴史を紐解くアーカイヴ展が開催

- Jill Scott - To Whom This May Concern | ジル・スコット

- KMRU - Kin | カマル

- Loraine James ──ロレイン・ジェイムズがニュー・アルバムをリリース

- Cardinals - Masquerade | カーディナルズ

- ぼくはこんな音楽を聴いて育った - 大友良英

Home > Interviews > interview with Kazufumi Kodama - 不自由のなかの自由

もともと僕は作業着が好きだったから、すべて捨て去ったなかでどうしても着るんだったら作業着がいいやという選び方だった。すると、外で土木作業をしている人たちとさして変わらない格好になるわけですね。そういうところに自分の価値観みたいなものを絞り込んだんですよね。

■カラオケで歌う悦びを知ったということですね。その感覚はとても理解できます。最初はどういう曲を歌っていたんですか?

こだま:ボブ・マーリーばかり歌うというわけではないですよ(笑)。演歌も歌うし、こどものころから馴染んできた歌謡曲や好きな洋楽のロックも歌います。カラオケボックスではなくて、まったく知らない方々が飲んでいるスナックなんですよ。だから、ちょっとしたセンスがいる。季節外れの歌をいきなり歌わないとか、自分で歌い続けないとか、決まり事ではないですけど、僕が得てきたデリカシーみたいなものがあるわけです。また、そのお店のママが、「歌うからにはちゃんと歌ってね」ってうるさいんですよ(笑)。そのころDJもやっていたから前に歌った人からのつなぎを意識して歌ってみたりしましてね。前の人が山口百恵の“コスモス”を歌うのであれば、さだまさしさんの曲を歌おうかなとか、海の歌が来たならば、俺は渚の歌にしようかなとか。そうやって見ず知らずの不特定多数の人の前で歌うことで、ある意味でエンターテイメント性みたいなものが、大げさに言うとね、鍛えられたんですね。ちょっと話が脱線したかな。

■いや、とても重要なお話だと思います。STAR PINE'S CAFÉのライヴのときにはじゃがたらの“もうがまんできない”とネーネーズの“黄金の花”(『MORE』収録)をカヴァーされて、歌われました。

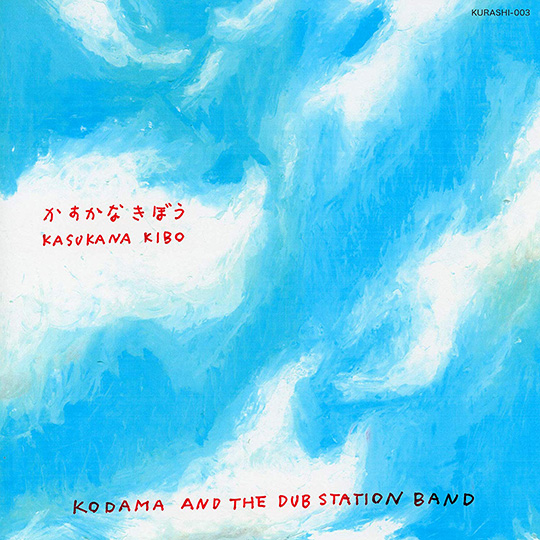

こだま:“もうがまんできない”は数あるじゃがたらの曲のなかでも、よく聞いていた曲なんですよ。レゲエ・アレンジの曲ですから、DUB STATION BANDに持ち込みやすいし、他の曲との関係も比較的作りやすい。じゃがたらの“タンゴ”もそうですね。また、おそれ多くも、じゃがたらの歌を歌うことを、自分にぶつけてみたところはあります。ネーネーズの“黄金の花”も自分に身近な曲だったのが大きい。ライヴに行ってご本人たちにもお会いしたし、たまたま“黄金の花”の作詞家の方にもお会いしました。だからとりわけ強い印象がある曲なんです。ネーネーズと言えば、“真夜中のドライバー”も好きな曲です。歌いやすいということもあるけど、よく聞いている曲を自然と選んでしまったんですね。“黄金の花”を最初に歌ったのは、初期のDUB STATION BANDのアルバムのレコーディングのときでした。もし、そのときみんながNGを出していたら歌わなくなっていたかもしれないですね。でも、ある程度受け入れてくれて、それで調子に乗ったわけです。さらに、バンドが再開して時間を置いて、あるとき、「実はじゃがたらの歌をやりたいんだよね」って言ってみたんですよ。するとみんながとにかく良い演奏をしてくれるのでこれまた調子に乗りましてね。『かすかな きぼう』では集中してオリジナルの曲を録音したので、これらの曲はまだレコーディングをしていないんですよ。でも現状ライヴでやっている曲は全部録音しておきたいという気持ちはあります。

■ライヴでは“もうがまんできない”と“黄金の花”が補完し合っているように聞けました。“もうがまんできない”には、「ちょっとの搾取ならがまんできる」という歌詞があって、一方“黄金の花”には「黄金で心を捨てないで」という歌詞があります。とても単純化してしまいますが、端的に言うと、両者とも「世の中はカネじゃないんだ」ということを訴えている。僕は普段国内のヒップホップのライヴを観ることがとても多いんですけど、年々、“世の中、カネじゃない”と主張するラッパーは減っていると感じているんです。それが一概に悪いとかではないですし、言うまでもなくお金は大事です。ただ、ミュージシャンやラッパーが、それが仮にパフォーマンスだったとしても、ひとつのオルタナティヴの提示として“カネじゃない”と表現する場面を観ることが少なくなったな、と。そのことをKODAMA AND THE DUB STATION BANDのライヴを観て考えさせられました。

こだま:でもね、この国もいろいろ経てきて、いまの若い人たちも若い人たちなりに生きていくのが大変な時代ですから、「“カネじゃねえ”なんてキレイゴトだろ」という言葉はすぐに返ってくるんですよね。僕がたまたま選んだそれらの曲のなかにそういうシンプルなメッセージ性みたいなものがあるとしてもですよ、もっとふくらみをもたせたうえでの、つまり自由を表現したいんです。ラッパーたちが「世の中はカネだぜ!」ということをラップしてもいいと僕は思いますよ。いまの時代に、“カネじゃない”なんて、なんだかんだ言ったってキレイゴトだろ、「やっぱり世の中、ゴールドだろ」って気持ちもよくわかるんですよ。僕のなかにだってそういう気持ちはありますからね。

■2000年前後でしょうか、ちょうどソロ作品を立て続けにリリースしている時代にこだまさんはヒップホップ・ファッションにかなり傾倒されていましたよね。当時、音楽雑誌に載っていた迷彩柄のシャツか何かを着たソルジャーのような出で立ちのこだまさんの写真に釘付けになったのをおぼえています。

こだま:露骨にそういう格好をしていましたね。当時は、これからはこれしかないぐらいの気持ちでヒップホップをかき集めて聴いていましたから。もちろん80年代はじめにも、ジャズ、ソウル、スカ、レゲエやダブといったいろんな音楽を経てきた自分の前に、それらの音楽と同時進行的にヒップホップはあったわけですね。90年代にはデ・ラ・ソウルなんかも聴いていましたよ。でも2000年前後のものは、それから10年、20年ぐらい経たヒップホップですからね。ものすごく強い影響を受けましたよ。エミネムも聴いたし、何よりドクター・ドレーですよ。あのサウンドは強烈だった。凄まじいですよ。ドクター・ドレーのインストのアナログを買い集めましたね。

その一方で、当時は着るものなんてどうでもいいじゃねえかっていう気持ちになっていった時期なんです。だけど何かを選ばなきゃいけない。そこで聴いている音楽は強く影響するわけですね。どうでもいいことを捨てて剥ぎ取って何かを選ぶということになると、アーミーシャツだったりするんです。もともと僕は作業着が好きだったから、すべて捨て去ったなかでどうしても着るんだったら作業着がいいやという選び方だった。タオルを巻いてキャップをかぶったりしていましたね。すると、外で土木作業をしている人たちとさして変わらない格好になるわけですね。そういうところに自分の価値観みたいなものを絞り込んだんですよね。でも、そういう格好も誤解されたりして批判もあったんですよ。「ラッパーみたいな格好をしちゃって」というような、ね。ネットも普及してきた時代だったから、そういうのを目にしちゃったりしましたね。

ただ、そういう格好ができるも、のめりこんでいく音楽があってこそですよね。格好なんて普通でいいのかもしれないと思うなかで、ある音楽にのめり込むことで、かろうじて新しいTシャツを買う喜びみたいなものを見つけるわけですよ。年齢とともに、いまはそれすらもちょっと危ういですけど。だけど、何もかもどうでもいいやとなってしまうと、本当にどうでもよくなってしまう。それじゃ生きていけないから。周りにいろんな人がいてくれるありがたみや、ライヴに来てくれる人がいることを支えに生きていっている感じがいまはする。それを続けていけたらいいな。

ネガティヴなことだけじゃ成り立たない。かといって、希望じゃないんですよ。ましてや明るく楽しく踊ろう、ということではない。そこで出てきたものが“かすかな”という言葉だった。

■いまの話をうかがって、ますます、今回のアルバムのタイトルの『かすかな きぼう』はとてもこだまさんらしい言葉だなという実感が深まりました。“かすかな”という言葉で僕が連想したのは、こだまさんが篠田昌已さん(編註:じゃがたらのメンバーで、それ以前は梅津和時の生活向上委員会にも参加していたサックス奏者。チンドンも演奏。89年には関島岳郎、中尾勘二とコンポステラを結成。92年、急逝)の『コンポステラ』(1990年)に寄せた文章でした。こだまさんが「音楽で何が出来るんだろう?」と問いかけると、「微力なんだよ、微力なんだけれどやって行くんだよ」と篠田さんが答えた、というエピソードがありますね。『かすかな きぼう』はその篠田さんの言葉を、2019年を生きるこだまさんなりに再解釈したような言葉ではないかと。

こだま:いま篠田くんの話がでましたが、当時の篠田くんもじゃがたらと同時に自分の音楽をやりながら、光のようなものを求めていましたよね。それは僕と一致するところでした。そして、自分が生きる2019年のいま、そういう思いをひとつのアルバムにして聴いてもらいたいと思ったときに、曲名やタイトルをつけるのはなかなか難しい。はるか昔から生きるということは難しいことだったかもしれないですけど、僕がいま生きて感じているのは、国内外の人びとの大変な状況だったり、希望をなくす事柄についてです。そういうことがあまりにも多いんですよ。僕は楽友と呼んでいるんですけど、音楽をやってきた友がポツポツと亡くなっていく現実もある。日々ちっとも楽しくないんですよ。生きていたくもないけど、いま死にたくもない、っていう僕のキーワードがあるぐらいなんですね。そういうなかでも、曲を書いて、それを6人の人間が集まって音を出して作品にできるありがたみがある。そういう作品に思いを込めようとなったとき、どうしてもネガティヴなことだけじゃ成り立たない。やっている以上は聴いてほしいという気持ちを込めたいわけです。かといって、希望じゃないんですよ。ましてや明るく楽しく踊ろう、ということではない。そこで出てきたものが“かすかな”という言葉だった。曲やアルバムやイベントのタイトルを考えるときは、ポジティヴに考えるのではなくて、むしろ“こういうふうに思われたくない”という消去法に近いんです。それが強くなったのは3・11のあとですね。やっぱり大きかったですよ、3・11は。いろいろ変えました。本当に楽しいことなんてないよ、というのが正直な思いです。しかし、江戸アケミはそんな3・11を知らないんだよなぁ。

■江戸アケミさんがいま生きていたら何を考えただろうって思ったりすることはありますか?

こだま:いやあ、とてもじゃないけどそこまでは考えが及ばないですね(笑)。でも彼はツイッターとか向いていたかもしれないね。わからないけれども。ツイッターで発信することに対していろいろ背負ったりしていたかもしれないな。

■こだまさんのツイッターをよく拝見しています。晩酌されている台所の写真や食事の写真をツイートされていますね。僕は、イヤなことがあるとこだまさんのツイートを見ています(笑)。

こだま:僕は、自己顕示欲みたいなものがいちばんイヤなものだと思っているにもかかわらず、ツイッターをやっているわけですよ。だから矛盾したなかにいつもいる。「お前のことなんか知りたくねぇよ。もっとこっちは大変なんだ」という気持ちでいまの世の中あふれているわけじゃないですか。そのなかには他人から攻撃されてしまうようなあからさまな政治的な発言もあれば、もうちょっと暮らしのなかから聞こえてくる切実な声もありますよね。こちらもそれを垣間見ているわけだから、抑制もしますよね。

■本作にも“STRAIGHT TO DUB”という研ぎ澄まされたダブがありますが、こだまさんは音楽、あるいはレゲエやダブのサウンドで、いわゆる自己顕示欲の抑制のようなものを表現されてきた側面もあるように思います。

こだま:ただ、一方で、もうすこしテンションの高い時代には、ものすごく過剰に自己顕示することが自由のひとつの表現だったんですよね。江戸アケミが自分の顔を割れたグラスで傷つけて血を見せるとか、ピート・タウンゼントがステージ上でギターを壊しちゃうとかね。でも、いまやそういう表現は見透かされてしまうでしょ。世の中に生きている人びとは「そんなことじゃおもしろくねぇんだよ」ってなっているわけです。すると、能天気ではいられなくなる。だから、いまはお笑いが成り立たない時代ですよね。一体何をみんな笑いに求めているんだろうか。僕はぜんぜん笑えないんですよ。だけど、たまたま笑えるときがなくはないんですね。ネットからそういう数少ないチャンスみたいなものを得るときはありますよね。

インタヴュー終盤、こだま和文は、コウチの提案を受け、ステージ上でひとり、ツイッターの呟きのようにお話をするその名も〈独呟「ライブツイート」〉というイベントを数日後に開催すると話してくれた。僕は行けなかったが、きっと、笑いも起きるステキな会になったのだろう。友人に声をかけつつ、次のKODAMA AND THE DUB STATION BANDのライヴに備えようと思う。

取材・文:二木信(2019年11月25日)

| 12 |

Profile

二木 信/Shin Futatsugi

二木 信/Shin Futatsugi1981年生まれ。音楽ライター。共編著に『素人の乱』、共著に『ゼロ年代の音楽』(共に河出書房新社)など。2013年、ゼロ年代以降の日本のヒップホップ/ラップをドキュメントした単行本『しくじるなよ、ルーディ』を刊行。漢 a.k.a. GAMI著『ヒップホップ・ドリーム』(河出書房新社/2015年)の企画・構成を担当。

INTERVIEWS

- interview with Shinichiro Watanabe - カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由 ──渡辺信一郎、インタヴュー

- interview with Sleaford Mods - 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 ——痛快な新作を出したスリーフォード・モッズ、ロング・インタヴュー

- interview with bar italia - バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る

- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) - パーティも政治も生きるのに必要不可欠 ──ニーキャップ、来日直前インタヴュー

- interview with Chip Wickham - スピリチュアル・ジャズはこうして更新されていく ――チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with NIIA - 今宵は、“ジャンル横断”ジャズ・シンガーをどうぞ ──ナイア、インタヴュー

- interview with LIG (Osamu Sato + Tomohiko Gondo) - 至福のトリップ体験 ──LIG(佐藤理+ゴンドウトモヒコ)、インタヴュー

- interview with Kensho Omori - 大森健生監督、『Ryuichi Sakamoto: Diaries』を語る

- interview with Lucrecia Dalt - 極上のラテン幻想奇歌集 ——ルクレシア・ダルト、インタヴュー

- interview with Ami Taf Ra - 非西洋へと広がるスピリチュアル・ジャズ ──アミ・タフ・ラ、インタヴュー

- interview with Jacques Greene & Nosaj Thing (Verses GT) - ヴァーシーズGT──ジャック・グリーンとノサッジ・シングが組んだ話題のプロジェクト

- interview with Kassa Overall - ヒップホップをジャズでカヴァーする ──カッサ・オーヴァーオール、インタヴュー

- interview with Mat Schulz & Gosia Płysa - 実験音楽とエレクトロニック・ミュージックの祭典、創始者たちがその歴史と〈Unsound Osaka〉への思いを語る

- interview with Colin Newman/Malka Spigel - 夏休み特別企画 コリン・ニューマンとマルカ・シュピーゲル、過去と現在を語る

- interview with Meitei - 温泉をテーマにアンビエントをつくる ──冥丁、最新作を語る

- interview with The Cosmic Tones Research Trio - アンビエントな、瞑想的ジャズはいかがでしょう ——ザ・コズミック・トーンズ・リサーチ・トリオ

- interview with Louis and Ozzy Osbourne - 追悼:特別掲載「オジー・オズボーン、テクノを語る」

- interview with LEO - 箏とエレクトロニック・ミュージックを融合する ――LEO、インタヴュー

- interview for 『Eno』 (by Gary Hustwit) - ブライアン・イーノのドキュメンタリー映画『Eno』を制作した監督へのインタヴュー

- interview with GoGo Penguin - ジャズの枠組みに収まらない3人組、これまでのイメージを覆す最新作 ――ゴーゴー・ペンギン、インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE