MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

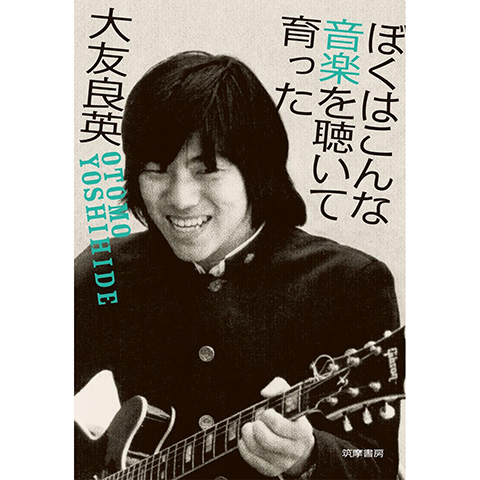

Home > Reviews > Book Reviews > ぼくはこんな音楽を聴いて育った- 大友良英

ここに書いてあるのは1959年生まれで日本に育った子どもがどんな音楽をどんなふうに聴いたのかって話で、きっとそういうことを書き残したり、伝えたりすることのほうが、その音楽がなんであったかを考えるときには重要なんじゃないかって思って書いた本なんです。(本書295頁、あとがきより)

ギタリスト、バンドリーダー、ターンテーブル奏者など複数の肩書きを持ち、ジャンルの境域に囚われることのない音楽活動を続ける一方で、文筆家としてもこれまでに多数の単行本を著してきた大友良英による、幼少期から思春期にかけての出来事を綴った自伝的エッセイ『ぼくはこんな音楽を聴いて育った』が刊行された。全42話のうち24話までが書き下ろし、それ以降が「webちくま」での連載をまとめたものだが、もともと進められていた本書の執筆を継続するために連載がおこなわれたということもあり、内容は途切れることなく一連の流れに沿って収録されている。ときに学園ドラマ風のストーリーを描きながら、ときに私小説的な内省に耽りながら、ときに物故者への追悼文のかたちを取りながら、傍で読者に語りかけるような飄々とした文体で、著者がいかにして音楽に興味を抱き、自らもおこなうようになったのかが記されている。

改めて述べるまでもなく、核となっているのは著者と音楽(あるいは音)との関わりである。たとえば大人たちの目を盗んでポータブル・レコードプレイヤーで聴く坂本九。近所の子供たちと一緒に見るテレビから流れるクレージーキャッツや特撮ドラマの劇伴。中学校の同級生の「永山くん」とレコードを貸し借りするうちにのめり込んでいったプログレッシヴ・ロック。高校で「猫背先輩」に半ば無理やり引き入れられたジャズ研究会と、そこから広がる即興とノイズの世界。あるいは親戚と遊びで即興セッションをやってみたり、シンセサイザーを自作したり、ベースやギターなどの楽器を手に入れては悪戦苦闘したりする姿。エッセイに登場する固有名詞などは、1話ごとに設けられた、これだけでも充分に読み応えのある須川善行によるコラムのなかで詳細に解説され、不自由なく読み進めるための知識を得ることもできる。本書は高校を卒業して上京する十代の終わりで閉じられているため、続編も期待されるところである。

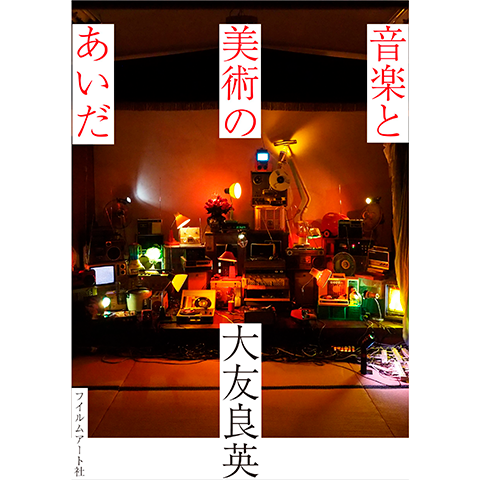

自叙伝と言っても、大友が自らの来歴を語るのはこれが初めてではない。今年の春に刊行された『音楽と美術のあいだ』をはじめとして、鍼灸師・竹村文近との共著である『打てば響く』、故郷福島の現在を巡る『クロニクルFUKUSHIMA』『シャッター商店街と線量計』、日々の記録をまとめた『大友良英のJAMJAM日記』は言うに及ばず、処女作『MUSICS』に遡るまで、思えば大友の著作ではつねに彼の個人史と密接に関わる内容が書き記されてきた。だがそれは武勇伝や過去の栄光を恥ずかしげもなく披瀝する「自分語り」とは似て非なるものである。彼が語る個人史は、大友良英という人物の業績に迫るというよりも、どのような時代状況のなかに自らがいて、どのような人物や作品が周りに存在していたのかという、いわば他者に対する眼差しがつねに織り込まれているからだ。

それは大友がゲストディレクターを務めた札幌国際芸術祭2017での自身のアーカイヴ展にもあらわれている。同芸術祭では様々な規模と形態による複数のアーカイヴ展が開催されていたのだが、なかでも三岸好太郎美術館でおこなわれた大友によるそれは、生誕から現在に至るまでの足跡を辿るようにして、写真や収集物、自作したシンセサイザーや寄せ書きが記された楽器、果ては大学時代の論文、あるいは自筆譜やリーダー作・参加作のアルバム・ジャケットなどが並べられ、それぞれに手書きのコメントが添えられているというユニークなものだった。奥の部屋には新作インスタレーション「waltz for clown」が設置され、過去を照らし出す展示物を眺めることが、同時に現在の音の作品を体験する時間としても流れていた。

とりわけ印象的だったのは、そうした大友良英の個人史を辿ることが、彼のことを知るという以上に、いつのまにか別の歴史に触れてしまう入口にもなっているということだった。美術館内を逍遥するわたしたちは、かつて高柳昌行の私塾でどのような教本が使われていたのかを知り、『インプロヴィゼーション』の邦訳前の日本においてデレク・ベイリーがどのように受容されていたのかを知り、江波戸昭が明治大学でおこなっていた講義の一端を知り、殿山泰司や田中克彦の著作群と出会うことにもなる。個人史を辿ることが同時に文化史に触れることでもあり、さらに様々な人物や作品を知るためのきっかけの場にもなっていたのである。それは大友がかつて「誰かの人生を変えるという残し方」と述べていたアーカイヴのあり方の、人生を変えられた自らを曝け出すことによる、展覧会としての実践だと言うこともできるだろう。

本書もまたこうした視座のもとに捉えられなければならない。それは音楽家・大友良英の自己形成過程を辿る自叙伝であるとともに、20世紀半ばに生まれた一人の少年が音と触れ合い音楽の世界に入っていったドキュメントでもあり、音楽を紹介するために設けられたひとつの文脈の提示でもあるのだ。「正しい音楽史」がもはやそのままでは共通言語として機能しなくなった現在であればこそ、こうした小さな物語のひとつひとつの強度が、音楽を歴史的に把握するための立脚点になる。そして本書にドキュメントされた一人の少年が、歌謡曲やテレビドラマの劇伴から、わからないながらも阿部薫や高柳昌行、デレク・ベイリーの音楽にひっかかり、興味を抱いていくという過程は、そうした音楽に親しみのない読者の目線を用意している、と指摘することもできる。この点でも本書は「自分語り」とは程遠い。

世界にはわからないものがある。そのわからないものに対する想像力が失われかけている現代社会において、個人史であり、20世紀音楽の文化史であり、そして「わからない」音楽の入門書でもある『ぼくはこんな音楽を聴いて育った』は、大友ファンのみならず、ひいては音楽ファンのみならず、この社会の息苦しさを少しでも感じ取ったことのあるあらゆる人間に対しても、生きる豊かさをふたたび思い起こさせるような、必携の書物であることだろう。

細田成嗣

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE