MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

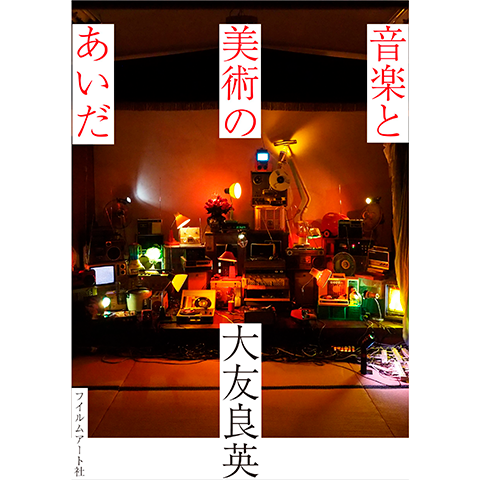

Home > Reviews > Book Reviews > 音楽と美術のあいだ- 大友良英

すごい新しい物だから、批評軸をまだ持ってない。音楽から見たらこうである、ということは言おうとしたら言えるんだけど、音楽だけで話すと片手落ちだなって気がするし、美術からだけ見てもそれも片手落ちだし、両方から見ても片手落ちで。だからこれは、全然違う軸を持って見なきゃいけないんじゃないか、と少しずつ気づいてきたんですよ。で、それがどういうものか、未だにオレはわからなくて、だから『音楽と美術のあいだ』っていうこんな本をつくろうとしてるわけです。 〔本書311頁〕

新刊情報のアナウンスが流れてからおよそ2年、ついに大友良英による待望の新著『音楽と美術のあいだ』(フィルムアート社、2017年)が刊行された。本書はこれまで、いわゆる音楽ジャンルに限ってみても、映画音楽、ジャズ、音響、ノイズ、歌もの、テレビ・ドラマの劇伴など、非常に多岐にわたってきた著者の活動のうち、音楽とも美術とも言い切れないような実践について振り返り、その思想的核心を抽出し、あるいはそうした名付け難い実践の可能性と展望について――具体的には今年の夏に開かれる札幌国際芸術祭2017の推奨副読本として――解き明かした、400ページ超のボリュームを伴う濃厚な1冊である。とはいえ全編が平明な語り口のインタビュー形式で織り成されているため、マニアックな固有名詞や音と音楽を巡る原理的な思考に話題が及んでも、けして読者を選ぶということもなく、そこで生まれる問いの数々に対して丁寧に説明がなされていくといったような、誰もが読み進めていくことのできる間口の広さを備えたものとなっている。

本書が出版されるきっかけとなったのは、2014年11月から2015年2月にかけてNTTインターコミュニケーション・センター(ICC)で開催されていた大友良英による展覧会「音楽と美術のあいだ」にあるのだが、この展覧会がそもそも、2013年に急逝したキュレーター/梅香堂主・後々田寿徳による遺稿「美術(展示)と音楽(公演)のあいだ」をひとつの契機としたものなのだった。本書にも全文が収載されているその論稿では、近代的なジャンルとしての音楽と美術のあいだにある様々な相違、たとえば一回性と複製可能性や、観客に向けられたものであるか否かといったことが指摘され、そうした異なりがあるにもかかわらず、それを考慮することのない美術の制度性が、音楽家が美術館で展示をおこなう際の「居心地の悪さ」を生み出していることについて、より自覚的になることの必要性が書かれていた。言うまでもなくそれは、そこからどのように音楽家が美術とも交わる領域で活動をおこなっていくことができるのかについて、さらに書き進められるところがあったはずである。その意味では本書は、そこで提起された問題を継承し、書かれることのなかった「続編」を紡ぎ出している部分もあると言うことができる。

本書は大きく二部構成にわかれている。第一部にはICC主任学芸員である畠中実が聞き手役を務めておこなわれた、「音楽と美術のあいだ」展のクロージング・トークとその後二回継続しておこなわれた対話をもとに加筆修正されたものが収載されていて、2005年に築港赤レンガ倉庫でおこなわれたグループ展の衝撃と、それに共振する大友自身の活動が、幼少期の体験にまで遡りながら綴られていく。赤レンガ倉庫での出会いはひとえにその出演作家たちの力量が呼び寄せたものであるにしても、それをあくまで音楽家としての立場から接した大友が「新しい音楽」と述べたような「驚き」は、彼自身がそれまでの歩みの中で、でき合いのパッケージングされた「音楽」を生産/消費することで良しとせず、音楽とはなにか、音とはなにかという根源的な問いを常に問い続けながら、自らの立場を自ら切り崩すようにして新たな領域を切り開いてきた功績が、展示作品から「音楽」を聴くことを可能にしたのだとも思われる。

さらに第二部では、音楽とも美術ともつかないような活動をおこなってきた6人のゲスト・インタビュイー(毛利悠子、刀根康尚、梅田哲也、堀尾寛太、Sachiko M、鈴木昭男)を迎えて大友とのあいだで対話を交わしていくというものになっている。ゲストの共通点はその表現の「語りえなさ」にあるのみならず、誰もが大友に衝撃を与え彼の活動に影響を及ぼしてきた存在でもある。その対話のなかでは、たとえば録音や録画によっては記録しきれない「作品」をいかにして後世へと伝え残していくことができるのか、という問いに対して、大友が「たとえば、「誰かの人生を変える」という残し方もあるのかもしれない」と応える場面がある。それを踏まえて言うならば、まさしくこの第二部には、他ならぬ人生を変えられた受け手としての大友良英による、6人の「作品」を次の世代へと伝えていくための、ひとつのアーカイヴのしかたが残されているのだとも言えるだろう。

「音楽と美術のあいだ」とはいえ、それは第三項を打ち出すこと――その第三項が新たにジャンル化することで「あいだ」としての意味合いを失っていかざるをえなかったのが、50~60年代に特異な実践として注目を集め、ディック・ヒギンズによって理論化された「インターメディア」だった――が重要なわけではなく、むしろ音楽でなく美術でもないような、しかし同時に音楽であり美術でもあるような、語の定義の境界線上をいく「あいだ」の探究にあるということには気をつけなければならない。それは音楽と美術に限らず、演劇や舞踊を持ち出すこともできれば、いわゆる芸術ジャンルでなくとも、「凧揚げと音楽のあいだ」でも「ミュージカルと中高校生と大人のあいだ」であってもいいものだろう。その意味で対話篇が収載されている本書は、大友良英と畠中実のあいだにあり、ゲスト・インタビュイーとのあいだにあり、さらには後々田寿徳と彼の遺した文章とのあいだにもあるといったふうに、それ自体がテーマを体現するいくつもの関係性の「あいだ」において編み上げられた書籍であるようにも受け取れる。

細田成嗣

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE