MOST READ

- Kavain Wayne Space & XT - YESYESPEAKERSYES | PRブー

- valknee - Ordinary | バルニー

- Columns Kamasi Washington 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 | ──カマシ・ワシントンの発言から紐解く、新作『Fearless Movement』の魅力

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- Columns ♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス

- P-VINE ──Pヴァインが来春プレス工場を設立

- Cornelius ──コーネリアスがアンビエント・アルバムをリリース、活動30周年記念ライヴも

- world’s end girlfriend - Resistance & The Blessing

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- レア盤落札・情報

- 酒井隆史(責任編集) - グレーバー+ウェングロウ『万物の黎明』を読む──人類史と文明の新たなヴィジョン

- Jlin - Akoma | ジェイリン

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- みんなのきもち ――アンビエントに特化したデイタイム・レイヴ〈Sommer Edition Vol.3〉が年始に開催

- ソルトバーン -

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- interview with Mount Kimbie ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

Home > Interviews > interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ

interview with Kazufumi Kodama

どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ

──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る

悲しみ、ということなんです。大きなテーマとしてあるのは。哀愁の悲しみではなくて、涙でもなくて、どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ。

■こだまさんは幼い頃から病気とつきあったり、いろいろな人たちの死と向き合うようなご経験をされてきたと思いますけど、私はコロナ・パンデミックになって、親が年老いていて、たぶん初めて(起きてしまった死ではなく)近未来に確実にある死というものを感じたと思うんです。怖いと思いました。こだまさんはそんなふうに狼狽えることもないのでしょうけど……

こだま:僕はもう親も亡くなってるし、身近な人が何人も亡くなっていったということもあるし、そこにまつわる決まり事みたいなことで動いていたことが、つまらないなってはっきりさせたんですよね。客観的に自分で突っ込んでみれば、よりエゴイストになったのかという声も聞こえちゃうんですけど、心の問題なんですよね。人が亡くなったときに弔ったり、悔やんだり、そこがいちばん大事で、そこに絡んでくる決まり事はどうでもよかった。

世の中でも葬式も小さくなり、お墓もいらないんじゃないかということまで、話はもうきてますからね。昔ながらの家族制があって、家父長制のようなものがあって、それでうまくやれていた時代は大きな葬式やお墓で良かったのかもしれないが、いまはみんな生きるのに精一杯。そういうことがコロナ禍でようやくはっきりさせることができた。

■なぜこんなことをうかがったかと言うと、このアルバムには歌が入っている曲が何曲かありますが、そのなかで “You've Got A Friend” と “What A Wonderful World” の歌詞に不思議な感覚を覚えたからなんです。前者は「君が悲しいとき、私の名前を呼んで、私はすぐに隣にくるよ」というようなもので、後者は「世界には戦争があり、悲しみにあふれている。でも小さなところを見れば薔薇が咲いていて青い空が見える、祝福の日に友だちが握手をしている、赤ちゃんの鳴き声がきこえる、なんてすばらしい世界なんだろう」と。

こうした歌詞は私が日本語に直して理解するからかもしれないし、私は美しい世界も人間の友だちも信じられない貧しい心の持ち主であるということかもしれないけれど、どちらも神さまとか創造主のような視点で人間を見ているように聞こえるんです。「名前を呼べばそばにいることを約束してくれる人」だったり、「世界にはたくさんの瑕疵があるけれど、(私が創造したこの世界は)美しい世界ではないか」みたいな。とはいえ私は無神論なので、もう一度捻れるんですが、つまりこの解釈によれば、このアルバムにこうした曲が並んでいることで、単なる人生讃歌が表現されているのではない何かを感じる。ますますコロナ禍のような大きな見えない力に制御される人間が、それでもその力をある種ナナメに見たり、ずっと遠くに引いて感じたりするというような、まったく言いえていませんが、選曲やレゲエの世界にそういう複層的な世界を感じたわけです。

こだま:うーん? うーん。

■すみません、また私の感想を長々と。

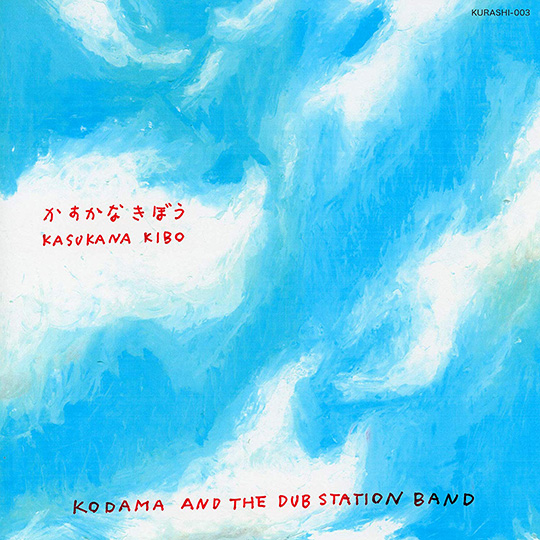

こだま:いや、嬉しいご感想ですよ。そうねえ、神っていう単語が出てくると恐縮ですけど、いまの僕がおおやけに、それを言っちゃあダメですよということがいくつかあるんですよ。二つ三つ。そんな僕が、この『ともしび』の前に出したタイトルが『かすかな きぼう』ですよ。「それを言っちゃおしまいよ」ということとはたとえば人の生き死にに関すること、自分の生き死にに関すること。僕はそれを「見えないゴール」と言ってるんですが、そのゴールを自分で作ってしまうということ、つまり自殺とはどういうことなんだとかということもよく考えるんです。僕自身はまだ、それこそ「日々の暮らし」というグラウンドにまだ立っていられるわけで、ゴールを引くことはしませんけど、でも子どもたちが自殺したり、目に見えて増えたようなんですね、若い人たちの自殺ということが。そういうものを考えると、自分が音楽をやっていくとき、ネガティヴではやっていけないので、本当にかすかでもやる気を出して、聴きにきてくださるリスナーのために、というのは口幅ったいけど、共にありたいという気持ちで作るんです。それには「それを言っちゃおしまいでしょ」ということを、どういうふうに話していくかということだとも思います。自分のことで言えば先はそんなに長くないと。そういうことは前にも語っていたけど、生命の寿命と、アーティストとして演奏できるという意味での寿命は違うんですよね。楽器も演奏できなくなるかもしれないとか、そんな日々迫ってくる「見えないゴール」みたいなものを、他のアーティストの方々が次々亡くなっていく中で考えさせられたわけです。

■そう言われると、こだまさんのアティチュードや音楽にも、昔からそういう、「それを言っちゃおしまいよ」の一歩手前を意識するような緊張感というか、強さのようなものがあったようにも思いますが、マッチョな強さとは違うけれど、そうした強さがこのアルバムではなんというか達観というか、「おしまい」自体をある距離のところから鳥瞰しているような感じがします。

たとえばここに入ってくるときに貼ってあるこだまさんのライヴのポスターで使っている写真って枯れた花だったりして、盛りの花じゃないんですよね。

こだま:花は、季節が変わって咲いていくものですからね、こんな世の中になってもまだ季節感のようなものを残して、花は咲くんだなと。そういう季節を捉えるということもありますよ。時間の経過でもあるし、

■では、あの「枯れているひまわり」も、咲いていた日にも撮っていたということですか。

こだま:そうです。そうなんです。

■でも枯れている方をポスターにした。

こだま:うんそれは「セプテンバー」というタイトルでしたからね。

■9月には9月に咲く花もありそうですけど、そこは違うんですね。そういう盛りのものじゃないものを。

こだま:野田くんがときどき僕のことをペシミストだと書いてくれているんだけど、それに僕は反論する気持ちはなくて、これも「それを言っちゃな」という中の言葉なんだけど、「悲しみ」しかないんですよ。最近、人として。

ついこないだのパレスチナの病院爆破のことにしても、ああいうことを人間がやってしまう。そこはまた言葉をすごくたくさん要するところなんだけど、水越さんの話を大きくまとめると、これは、悲しみ、ということなんです。大きなテーマとしてあるのは。哀愁の悲しみではなくて、涙でもなくて、どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ。

で、またちょっと変な言い方になるけど、じゃあ「悲しみ」を伝えるのに、マイナー調の曲ならいいのかということではない。いや、じっさいマイナーな曲も多いけどね、それは僕の作るものが自然とそちらを向いてるからそうなってしまったからで、“What A Wonderful World” なんかはもう大メジャー進行の曲なんですよ、曲としては。でもそっちの方が悲しみが表現されていることがあるんですね。チャップリンの “スマイル” という曲とか。そういう、大きなというか、「人とは」というような意味での「悲しみ」ということなんですよ、僕がやるのは。それがまた反転して、喜びにもつながる。うまく言えないことが多いんですけど、「テーマ」というほど大袈裟なことではないが、その前に「静けさ」というものがあったんです。もう少し静かにしてたいなというか。

必要なかったものもたくさんあったんだということも思います。でもそういうもの全部が血肉になって、だからこそ「それは必要なかった」ということもわかったりするんですよね。つまりさ、そんなに世の中にいいものはたくさんはないぞと。

■「静けさ」ということで言うと、私はコロナ・パンデミックの最初の緊急事態宣言のとき、毎日、こだまさんの歌詞の “End Of The World” が頭の中で回っていたんです、本当に毎日。マンションの部屋の窓から外を見ると都内の少し大きなバス通りなんですが、緊急事態宣言で車がほとんど一台も通らなくなってしまったんです。ちょっと信じられないような光景でした。大きな交差点の真ん中を自転車が一台、ゆっくり走っているだけで、人間も歩いていないなんていう日も多かった。窓から、飛行機も飛ばない静かな空と自動車も人もいない道路を見ていると、まるで世界が終わったような感じでした。その風景に、以前ライヴで聴いたこだまさんの歌詞のこの曲が思い出されて、まさに「いま」のために歌われた歌じゃなかったかと思っていたんです。実際の歌詞は失恋をした人に「それは世界の終わりじゃないよ」と言っているんですけど、この比喩がまさに比喩じゃなくなっていた。だからこの曲をアルバムで聴けて、とてもうれしいです。カヴァー曲集というのは、そういう複層的、重層的な聞こえ方──聴き方と言うより、聞こえてしまう聞こえ方──を聴く人それぞれが味わえるんじゃないかと思いました。古い記憶と新しい経験がひとつの曲の上で交差したり折り重なったりするんですね。

こだま:パンデミックでいろんなことを思う中で、また揺れ戻ってくるというか、自分にしっくりくるものが、自分が作ったものにあったんだろうなあ。やっぱり、日々の暮らしが切実になる中で、少し前にこんな歌詞を書いてたんだなと。それも意識するわけじゃなくて、ふわふわと自分の中に蘇ってくるんですよ。

それにやっぱり、過去に作った作品だったり、過去に書いた歌、歌詞で、いいと言っていただけると、うれしいんですね。

■それは、名曲、古典、懐かしい歌となって良かったという「良い」とは違って、いまの時代に再びぴったり焦点が合ってしまうという意味で「いま、良い」ということになったりするんですよね。

そういうことで言えば、ミュート・ビート “キエフの空” がふたたび衝撃とも言えるものになってしまいましたね。この曲はチェルノブイリ原発事故に思いを寄せたものでしたが、20数年後に、同じ空がまた違う災禍に見舞われてしまっている。なんということなんだと。

こだま:いまは「キーウ」というんですね。僕もセットリストには「キーウ」と書くようになりましたね。そのときそのとき曲を作ってきて、その僕はあんまり変わっていないんだと思いますね。

■きっとそうですね。そして世界も、これはとてもよくない意味でですが変わっていないところがたくさんあるんですね。

こだま:パンデミックというのは話のひとつの節目として、過去に聴いたり読んだりした音楽、文学なんかもあったけど、この節目に来て、必要なかったものもたくさんあったんだということも思います。でもそういうもの全部が血肉になって、だからこそ「それは必要なかった」ということもわかったりするんですよね。つまりさ、そんなに世の中にいいものはたくさんはないぞと。

■こだまさん、それを言っちゃおしまいですよ! あ! 言っちゃった。

ところで “ゲゲゲの鬼太郎” は、いつ頃からやっていたんですか?

こだま:最近ですね。ここ2年くらいで、まだライヴでは数回しかやっていないですね。

■あの曲は、聴く人みんな、歌詞を知っていると思うんですね。ここでの演奏では歌はありませんが、聴いている人の頭の中ではみんな歌詞も再現されていると思うんですね。

こだま:うん。「試験も何にもない」ってね。

■そう。それがすごくこだまさんワールドで、納得という感じなんですよね。こだまさんがよくおっしゃってる「比べない、競わない」という世界に通じているんじゃないかと。

こだま:ええ。水木しげるさんの熱心なファンとは言えませんが、好きな世界です。ただこの曲はそういう世界観から入るというのではなく、曲調が、僕の中ではリー・ペリーだったんですよ。

リー・ペリー、アップセッターズの『スーパー・エイプ』というアルバムがあるんだけど、あの “ゲゲゲの鬼太郎” のメロディ自体が、ベースラインみたいなんですよ。最初のところなんかもまんまダブのフレージングと重なるんです。それが自分の中で自然につながってしまったんですね。これは僕の中ではリー・ペリー解釈なんです。なおかつ、歌詞の世界、そしてあの漫画自体が持つ幻想性、ロマンみたいなものが孕んでいるわけだから、これはこのダブステーション・バンドでやりたいとすぐに結びついたんです。あれも「それを言っちゃあ」の中に含まれるでしょ、「試験もなんにもない」って。水木しげるさんという人はとても大きく人というものを見ていた方なんだろうなと思います。

音楽を作るのは、自分で意識して探しているわけではないんだけど、ちょっとしたひらめきの集まりですからね。ひらめきがある以上は何かやっていけるんじゃないかと。しかしその光の強さの強弱というものもあって、だんだんだんだん「ともしび」になりつつあるということもあって(笑)

■そんなあ(笑)。でもたしかにカヴァー・アルバムにはそういうひらめきは特に重要なんでしょうね。

こだま:そうですね。パンデミック前まではそういうものももっと曲がりなりにもあったと思うんです。それは年齢とも関係すると思うけど、だんだん、ひらめきもね、かぼそくなっていくんだけど、その分輝きは強かったりするの。線香花火が消える前がいちばん輝きが強かったりするんじゃないかと。

■えー! またそんなあ(笑)。

こだま:でも、そのぶん、たぶん熱も高いんじゃないだろうか。

野田:僕はこのアルバムのブックレットに載っている、誕生日ケーキを囲んだ写真を見てすごく思ったんですが、こだまさんは幸せ者なんじゃないかと。いつも悲しい悲しいと言っているけど、とても幸せじゃないかって(笑)。

こだま:うーん。そうですね。

野田:よくいうけど、マクロの世界は最悪だけどミクロの世界ではいいことがあるって。そういう感じですね。

■まさに “What A Wonderful World” ですね。

こだま:つねに、自分のことをよく知る自分と、自分のことなのによくわかっていない自分とふたつあって。僕は締め切りがなきゃ作らないような人間ですからね。日々の暮らしだけですんでいれば、それはそれで幸せというか、「試験も何にもない」世界ですから。でもそれだって否応なしに孤独とか「見えないゴール」が迫ってくるから、そんなに大きな違いはないのかもしれないけど。

取材・写真:水越真紀(2023年12月01日)

Profile

水越真紀/Maki Mizukoshi

水越真紀/Maki Mizukoshi1962年、東京都生まれ。ライター。編集者。RCサクセション『遊びじゃないんだっ!』、忌野清志郎『生卵』など編集。野田努編『クラブミュージックの文化誌』などに執筆。

INTERVIEWS

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー

- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る

- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会

- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから

- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”

- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン

- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー

- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く

- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー

- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る

- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE