MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

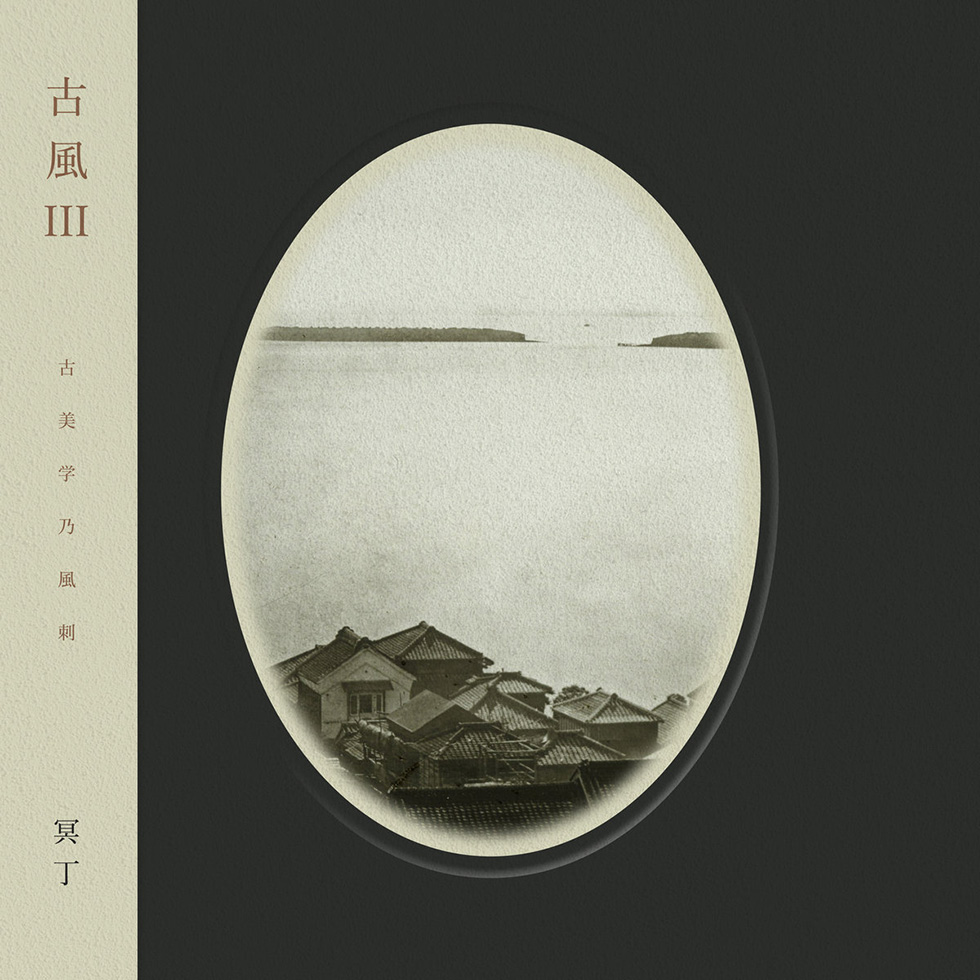

Home > Interviews > interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本

併し、僕のお話は、明るい電燈には不似合です。あなたさえお構いなければ、ここで、ここのベンチに腰かけて、妖術使いの月光をあびながら、巨大な鏡に映った不忍池を眺めながら、お話ししましょう。

江戸川乱歩「目羅博士の不思議な犯罪」

冥丁の音楽はワームホールである。古びた記憶に通じる小径、商店街にひっそりと佇んでいる骨董品屋の畳のうえから繋がる夢……我々が日本で暮らしながらときに目にすることがある、いざ幻想的なところへと、100年前のかすんだ風景へと、冥丁の音楽は時空を抜ける道に通じている。アンティークな夢、誰にも教えたくはない風景へと。

それともこういうことだろうか。世界は同じ時期に同じような夢を見るという。ユング的な同時性の話ではない。「人間社会という一匹の巨大な生物が、何かしらえたいの知れぬ急性の奇病にとりつかれ、一寸の間、気が変になるのかも知れない。それ程常識はずれな、変てこな事柄が、突拍子もなく起ることがある」と、1930年に江戸川乱歩が書いているように、英国怪奇小説の巨匠、M・R・ジェイムズを愛するBurialが登場してからというもの、古書・古物趣味に彩られた怪奇性は、2010年代前半のアンディ・ストットや〈Blackest Ever Black〉や〈Tri Angle〉といったレーベルの諸作品に引き継がれ、ゴシック/インダストリアルの数年間を演出した。合理性よりも神秘、世界がテクニカラーで記録される以前のものたち、超越的かつ不可解なるものへの誘惑は、それから数年後の2018年、日本から冥丁を名乗るアーティストのデビュー・アルバム『怪談』にも見て取れる。欧米が冥丁を評価した背景に、この文脈がまったくないとは思えない。が、しかし当人にとってそれは意図したことではなく、ある意味偶然でもあった。

「広島の地元の本屋に入ったとき、たまたま目の前に小泉八雲の『怪談』があって、その瞬間、これだと思ったんですよね」と、冥丁こと藤田大輔は述懐する。この取材がおこなわれたのは12月の上旬のこと。最新アルバム『古風lll』のリリースを控えていた彼は、東京でのライヴがあった翌日の午後、ひとりで編集部までやって来たのだ。サッカーをやっていたら間違いなくゴールキーパー(もしくはセンターフォワード)を任されたであろう長身の彼は、当然のことながら、彼の作風から空想できるような怪人でもなければ、もちろん『文豪ストレイドッグス』でもなく、明朗な人柄の、質問に対してきびきびと答えてくれる人だった。彼には事前に、今回の取材依頼をした際に、バイオグラフィー的な質問がメインになる旨は伝えてあった。そして以下、彼はすべての質問に対して正直な話をしてくれているように思う。

それは新しい風景を視界から消し去り、古きものに目を凝らしながら日本を探求する旅であり、自己回復の旅でもあった、世のなかまだまだ捨てたものではない、という話でもあるかもしないし、いま自宅で音楽を制作中の人がこれを読んで励まされたら幸いだ。というのも、藤田大輔のここまでの道のりは決して平坦ではなかった。

彼が冥丁の名で完成させた最初のアルバム『怪談』をBandcampにアップしたのは2018年1月1日。そのとき藤田は32歳。京都での8年におよぶ音楽制作に集中した生活を終えて作り上げた自信作は、〈Warp〉や〈Ghostly International〉をはじめとする20軒以上のレーベルにデモを送ったものの、どこからも返事はなかった。唯一リアクションがあったのはBandcampで、『怪談』はそこで公開されると、同サイトの「マンスリー・アルバム」に選ばれた。藤田の元に10軒を超える問い合わせが舞い込んで来たのは、同年、ピッチフォークが『怪談』を取り上げてからだった。彼の音楽は、土壇場で、この世界から忘れられることを許されなかったのだ。その広がりを話す前に、まずは彼の故郷の話からはじめよう。

藤田大輔が生まれ育ったのは広島県尾道市、本州からは離れた小さな島だという。「実家とは別にスタジオというか作業用の家があって、そこで暮らしながら作っています」。瀬戸内海に面し、文豪たちを虜にした、多くの寺院が点在する古い街並みは、そのまま彼の音楽に直結していると誰もが考えてしまう。「すごくノスタルジックなところですね。とくに朝は霧がかかっていて、幻想的です」、と彼もなかば同意する。

とはいうものの、生まれてから高校を卒業するまでのあいだの彼は、格別音楽に関心があったわけではなかった。「小さい頃は、地味な子でしたね。親が絵画教室を勧めてくれて、たぶん8年くらい絵画教室に通って、アクリル画と日本画を学んでいました。両方とも良き経験として体に残っているのですが、日本画の経験については音楽性に濃く出ていると思いますが、当時は絵が好きという意識よりも、行けって言われたから行っていたみたいな感じで」

世のなかは、言葉にならないものだらけじゃないかって思うことがありますね。いまでも誰もいないような場所に行くのが好きなんです。ひとりで、山のなかの道もないような奥のほうに行ってみるのが好きで、そうするとそこで感じるものって、やっぱ言葉にならない。だから音にしようって。

■では、子どものころとくに好きだったことって何でしょう? 趣味というか。

藤田:趣味かぁ。無趣味だったかもしれないです。中学生までだと、やっていたのは絵を描くことくらい。他のことは長続きしなかった。

■読書は?

藤田:本が好きになったのは20代後半からでした。それまでは全然本を読まなかった。

■どっちかっていうと外で遊んでいたりとか?

藤田:いや、それもなく、これといって突出しない子どもだったような気がします。

■音楽に目覚めるのは高校になってから?

藤田:いや、そうでもないんです(笑)。音楽に目覚めるのは、もっと後ですね。高校のころは自分が音楽やるなんて思ってもいなかったです。

■じゃあ、冥丁さんにとっての10代ってなんだったのでしょう?

藤田:いやー、なんだったんだろうな。

■広島であったりとか尾道という土地は、歴史的な意味もあるし、そもそも景色からしてほかとは違うわけで、やっぱ大きいでしょ?

藤田:大きいと思いますね。不思議なこと言っちゃうんですけど、親戚の家に行った帰りに頭のなかに音楽が流れてくる現象っていうのがよくあって。いまでもそういうメロディがあるんですけど、いつか曲作ってみようかな、それでとか。そういう辻褄がないことがぼく多かったんですよね、なにかが好きだからっていうよりは、パッとくる感じの。

■空想が好きだったとか?

藤田:空想かぁ、好きだったのかもしれないですね。

■高校生までの楽しみってなんだったんですか?

藤田:いやそれが、日々の楽しみが無くて。いま思い出しました、それ訊かれて(笑)。だから友だちにお前何しに学校来てるの? って言われたことがあったなっていうのを。寝に行ってるような感じのときもあったと思います。何もやることがなくて。だから、普通でした。ダメでもなく良くもなくみたいな感じで。本当に、目標もとくになにもなかったです。

卒業後すぐに故郷を離れ、京都の大学に進学するも半年で退学、それから、東京の服飾の専門学校に通うことにした。意外な事実だが、音楽を好きになったきっかけは、その頃たまたま見た映像から耳に入ってきたジョン・フルシアンテだったという。

■こう言ったらなんだけど、ジョン・フルシアンテと冥丁とはまったく結びつかないんですけど(笑)。

藤田:これはぼくにしかわからないことですけど、今回の『古風Ⅲ』にはその影響が入っているんです。とにかく、ジョン・フルシアンテからですね、めちゃめちゃ音楽聴くようになったのは。最初はロックばかりを聴いていたんですけど、やがてプログレも聴くようになって、ファンクも聴いたり、で、テクノも聴くようになって、結局いろんなものを聴いていった。ジョン・フルシアンテを聴いたばかりの頃は、友だちにギターを借りて寮で弾きまくっていたんですよ。で、2分くらいの演奏をちっちゃいガラケーに録音して「曲ができた!」って喜んでいましたね(笑)。

■最初はロックだったと?

藤田:最初はバンドを組んだんですけど、どうもこれは自分に向かないなとすぐに気がついて、わりとすぐにエレクトロニック・ミュージックに向かっていきましたね。

■コンピュータとか使って?

藤田:いや、ギターを使わずに作曲をしようと、何を思ったのかまずはMTRを買って。カセットテープのものです。

■時代に逆行してますね(笑)。

藤田:それも、結果3台も買ったんです。4トラックのMTRとヤマハの8トラックのMTR、それからTASCAMのやつ。ジョン・フルシアンテが使っていたんで(笑)。

■あれは1台あればいいものじゃないですか。

藤田:いや、たぶん同時再生させたかったんだと思いますよ。

■音源としてシンセサイザーとか、あるいはサンプラーとかは?

藤田:ずっと買わなかったです。卑怯な気がするなって。

■はははは。卑怯ではないけど。(編註:2018年のデビュー作『怪談』に収録された“塔婆”という曲中にある物語の朗読は本人によるものであって、古い記録からのサンプリングではない。彼のサンプリングが聴けるようになるのは、たとえば2020年の“花魁ll”のころである)

藤田:ボーズ・オブ・カナダがやっていることにちょっとインスパイアされて、オープンリールのデッキも買いましたね。重すぎてびっくりしたことを覚えていますね

■それはいくつのときですか?

藤田:えっと、いまぼく38なんで、それやってたの24くらですね。24歳くらいから(人生が)一気に変わったんです。27歳まで付き合っていた彼女がいて結婚するかしないかみたいな状況になってきたんですよ。8年も付き合っていたから。でも音楽をどうしてももっと極めてみたいと思うようになってきたんです。で、結婚はせずに音楽をやろうと京都に一人で住むことにしたんです。

■それはまた極端な(笑)。

藤田:いつも雷で打たれるかのように変わっていくタイプなんです(笑)。

■なぜ京都に?

藤田:京都には以前住んでいたし、また住んでみたいなと思っていました。あの場所で音楽作ったらいいものを得られる気がするという直感もあったし、気合入れてやろうと思って。そこからものすごい貧乏な生活がはじまりましたけどね。

■かなり籠もった生活だったそうですね。

藤田:そうなんですよ、すごかったですよ。誰ともつるんでなかったし、孤独でした。月に一度くらい、他県にいる友だちが訪ねてくるくらいで、ずっとひとりでした。京都にはメトロみたいなクラブもあって、一回だけ行ったこともありましたけどね、Ovalが来日したときに。いろんな人と仲良くしたいという気持ちは実はあったんですけど、仲良くなってしまうとそういう音楽になるだろうなと思って、ひとりで居ようと。誰とも仲良くしないほうが、より現代の日本を客観的に見つつ、音楽でコメントできると思ったんです。孤独でやったほうが自分の音楽に嘘がないし、それに納得できると。ほんとに音楽一本でした。

■じゃあもう、かなりストイックな?

藤田:そうしているつもりはないんですけど、そう言われますよね。風貌も全然違いましたし。ご飯を食べるお金もろくになかったので。最初はバイトをやっていたんですけど、途中でバイトも辞めましたね。ところが救いの神様みたいのがいて、まだ全然音楽の仕事を経験してなかったんですけど、自分の友だちが舞台をやってて、舞台の音楽の依頼があったんです。それが音楽での初仕事でした。それ以降も、お店の音楽を作ったりとか。だんだんとそんな感じではじまりました。未経験だったし、最初は胃が痛かったですね(笑)。

■エレクトロニック・ミュージックをやるうえで、インスパイアされたという点で、もうひとり名前を出すとしたら誰になりますか?

藤田:本当にいろんな人たちから影響を受けている部分もあると思いますね。だからひとり挙げるのは難しい。あ、でも、ホルガー・シューカイはむちゃくちゃ聴きましたね。『ムーヴィーズ』。なんでこういう音が出せるんだろうって、研究しました。リスナーとして聴いたっていうよりは、制作するうえでの教材みたいな感じで研究していましたね。

■ヒップホップの影響があるって聞きましたが。

藤田:ありますね。

■フライング・ロータス以降のインストゥルメンタル・ヒップホップ、たとえばノサッジ・シングとか、ティーブスとか?

藤田:……。

■クラムス・カジノやホーリー・アザー?

藤田:聴いてないです。

■〈Blackest Ever Black〉は?

藤田:聴いてないですね。

■Burialやザ・ケアテイカーは?

藤田:それは、最初のころ海外メディアから取材される度に訊かれましたね(笑)。好きでしょ? って。それで知ったんです。

■じゃあ、同時代の似たような志向をもった音楽からの影響がとくにあったわけではないんですね。

藤田:ぼくは、京都住んでいたときに何を作ればいいのかなって、自分の音楽をずっと模索していたんです。クライアント・ワークをやりながら、自分では満足できていない、低レヴェルな音楽にお金払ってもらっているのが苦痛で苦痛で仕方なかった。毎日の生活のなかで夕方になるとよく嵐山までランニングしていたんですが、川に出たところの人気のない裏側になんかこう良い場所があって、この瞬間を音楽にできないだろうかという場所があったんですね。それをただの音の風景描写にしたくはない。なんか別の形にできないかって。

■その場所のムードであるとかアトモスフィアを捉えたいと。そこは、アンビエント的な発想ですね。

藤田:そうかもしれないですね。あとは、京都は古いものと新しいものが合わさっている町で、そのハイブリッドな感じもヒントになったと思います。

■それでなんか答えは見つかったんですか?

藤田:何か答えを出すってわけじゃなかったんですが、そんな風に彷徨っているときに本も読みはじめたんです。図書館に行って、文学や歴史の本を読みましたね。読書をしながら、何のために音楽をやるのかっていうこともずっと考えていて、ただ好きだからっていう理由だけでは(表現者として)もたないと思っていたんです。いまのこの時代に何を作ったらいいのかと考えていて、そして考えて末に、あるとき点と点が繋がったんです。

取材・文:野田努(2023年12月25日)

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE