MOST READ

- valknee - Ordinary | バルニー

- Columns Kamasi Washington 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 | ──カマシ・ワシントンの発言から紐解く、新作『Fearless Movement』の魅力

- Cornelius ──コーネリアスがアンビエント・アルバムをリリース、活動30周年記念ライヴも

- Columns ♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- 酒井隆史(責任編集) - グレーバー+ウェングロウ『万物の黎明』を読む──人類史と文明の新たなヴィジョン

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- Tomeka Reid Quartet Japan Tour ──シカゴとNYの前衛ジャズ・シーンで活動してきたトミーカ・リードが、メアリー・ハルヴォーソンらと来日

- Jlin - Akoma | ジェイリン

- 『成功したオタク』 -

- Ryuichi Sakamoto | Opus -

- みんなのきもち ――アンビエントに特化したデイタイム・レイヴ〈Sommer Edition Vol.3〉が年始に開催

- ソルトバーン -

- interview with Joy Orbison ダンス・ミュージックは反エリート、万人のためにある | ジョイ・オービソン、インタヴュー

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- Overmono ——UKダンス・シーンの真打ち、オーヴァーモノがついにデビュー・アルバムをリリース

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

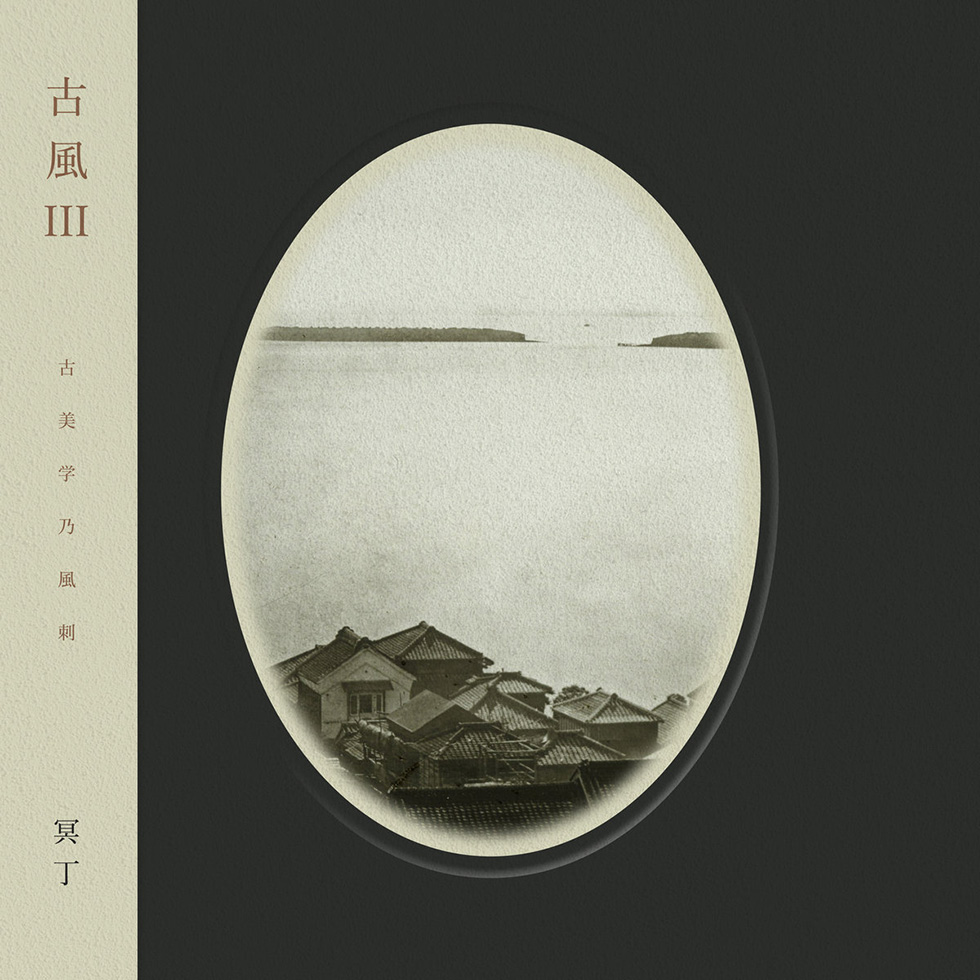

Home > Interviews > interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本

ここで個人的な趣味をひとつ吐露させていただくと、ぼくは江戸川乱歩のほぼすべての作品(子ども向けのもの以外の全作品)を読んでいる大ファンのひとり。夜に細長い三日月を見るといまだにそれが黄金仮面の口に見えるし、上野の不忍池を見る度に「目羅博士」のことを思い、いまや外国人観光客だらけの浅草の人混みに紛れれば「かつてはこの雑沓のなかに潜んでいた怪しき者たちはいまは何処に」などと憂いもするほどに。だいたい再開発された小綺麗な街になんぞ、怪人たちが身を潜める場もない。

そんな、いまは失われつつある愛しき妖気を藤田大輔は冥丁の作品によって魔術師さながら蘇らせている。「乱歩をやっていくなかで、言葉にならないイメージ、たとえば明治、大正の感じを自分なりに掴んで出せるようになった」と彼は言い、「乱歩はぼくのなかでセクシーなんです」と自分の解釈を加える。

そして「ぼくはめちゃくちゃ性格明るいタイプなんですけど」と断った上で、「孤独も好きなんだと思います」と話を続ける。もっとも彼に言わせれば「孤独」は「冬場のすごいあったかい場所から外に出たとき最初に感じる風の冷たさぐらいのちょっとした心地よさ」だったが、自分の人生のどん底だった京都時代のそれはまた意味が違っていたともいう。そんなときに彼を抱きしめてくれたのが、彼が見た日本の風景であり、江戸川乱歩であり、あるいは(これは意表を突かれたが)福沢諭吉だった。『学問のすゝめ』は何回読んだからわからないほどに読んだそうだ。「ぼくにはリアルな世界で自分を救ってくれるような人がいなかったけど、想像的な世界や本に、ぼくは背中を押してもらった気がしたんです」

ぼくのなかでこの冥丁というプロジェクトに関して、イメージを作ってきた部分があって、だからその雰囲気に合わない曲はボツにしていったんです。『古風』に入れるときは重たい曲とか、理解されないかもしれない曲とかは省いていった。だから『古風III』には、選ばれなかった曲のなかで、いまでも自分が好きな曲を選んでいきました。

■冥丁の音楽を聴いていると、ノスタルジアというのではなく、現代の価値観では忘れら去られたものたちの気配というか、そんなものを感じるんですよね。

藤田:世のなかは、言葉にならないものだらけじゃないかって思うことがありますね。いまでも誰もいないような場所に行くのが好きなんです。ひとりで、山のなかの道もないような奥のほうに行ってみるのが好きで、そうするとそこで感じるものって、やっぱ言葉にならない。だから音にしようって。

■瀬戸内海もある意味ではマジカルな場所というか、歴史もあるし。

藤田:(海賊の)村上水軍の歴史もあります。ぼくは歴史や民俗の資料館に行くのも好きで、気持ちが落ち着くんですよね。そこで見たものと現実の瀬戸内海の空気感を重ねてみたり、だから、その言葉にならない感覚を音にして出そうと思ていますね。

彼の音楽を聴いていると、ときにリュミエール兄弟の「シネマトグラフ」をサウンドに変換したかのような、つまりコマ数の粗い映像を見ているような錯覚を覚えるが、それら楽曲は必ずしもひとつのスタイルに固執して作られたものではない。まずは彼が表現したい、言葉にならない感覚的なものやアトモスフィアがあって、さてそれをどう表現するのかという手法的なことは後からついてくるのだ。それがゆえに彼の音楽はイーノの『On Land』めいたダーク・アンビエントからJディラ風のビート、コラージュめいた実験作からメランコリックなエレクトロニカ、亡霊たちのホーントロジーなど、さまざまなスタイル/表情を見せている。

■最後に『古風III』について質問させてください。

藤田:これも、『ll』と同じように、最初の『古風』を作ったころに作った曲がたくさん入っています。だいたい1曲を目指すと、その過程で10曲くらい作っているんで。あと、2年前に作った曲もあるし、最後に入っている“廣島”という曲がそうなんですけど。

■“廣島”は『古風III』のクライマックスと言える曲ですが、2年前の曲だったんですね。

藤田:そうなんですよね。“廣島”と“惣明”が2年前の曲です。

■『古風III』は、これまでの作品のなかでもっとも実験的で、エッジが効いているじゃないですか。だから、ぼくはあらためて作ったものだとばかり思っていました。しかもいままでの作品のなかでもっともエキゾティシズムを売りにしていない。近年、ちょっとそれは流行っていますからね。

藤田:そう言ってもらえるのは嬉しいです。というのは、ぼくのなかでこの冥丁というプロジェクトに関して、イメージを作ってきたところがあって、だからその雰囲気に合わない曲はボツにしていったんです。『古風』に入れるときに重たい曲とか、理解されないかもしれないと思った曲は省いていった。だから『古風III』には、選ばれなかった曲のなかで、いまでも自分が好きな曲を選んでいます。というか、最後にそうした曲を出すことになるとは、まったく思いもしなかったです。

■これは、なにかの節目というか?

藤田:ぼく広島に帰って、もう7年も経つんですね。曲を作っているときは良いんですが、そうじゃないときに広島にいることに飽きているところもあるんです。そもそも、京都で精神的に不調になって戻らざるを得なかったから広島にいるだけだったし。ぼくは都会が嫌いなわけじゃない。むしろ好きなんです。

■それはわかります。なにせ、(モダニストたる)江戸川乱歩だもんね(笑)。たしかに、冥丁の音楽も自然の描写ではなく、「池」であったり、「万華鏡」であったり、人工物だったりするし。

藤田:そうなんです。だいたいぼくが好きな広島は、線路の焦げた茶色く錆びた鉄だったり、昭和や大正の雰囲気がまだ残っている建物だったりで、(手つかずの綺麗な)自然ではないんです。だからもういちど都会に住むのもいいかもなと思っています。

■それもあって、今回でその広島時代の終止符というか、“廣島”もあると。

藤田:でもあれは、最初は“赤とんぼ”という曲名だったんです。ぼくにとって広島に感じる郷愁に赤とんぼがあって……、しかしそれでは副題に「広島への郷愁」がないと意味がわからない。だったらずばり“廣島”にようと。

■なぜ“広島”でなく“廣島”なんですか?

藤田:やっぱ戦前の雰囲気を出したいというのがひとつと、広島の道路走っているデコトラの人たちがみんなそっちの「廣島」と描いているんです。あ、ぼく個人はデコトラが好きなわけじゃないんですけど(笑)。

■あ、でもそれ、いい話ですね(笑)。デコトラの「廣島」。ぼくと編集部の小林は、戦前表現の「廣島」にしたというのは、今回は“平和”という曲も入っているので、現在カザで起きていることへのメッセージが含まれているんだろうなと推測したんですが。だいたい「広島」は、国際舞台のこと音楽シーンに関して言えば、有名な都市名です。広島と長崎は、ポストパンク時代の曲名にもなっているし。

藤田:(広島の)平和記念資料館のサイトで見られますけど、いろんなアーカイヴ映像がありますよね。それを見ながら、この映像にはこの音楽だろうなと想像したりして、それでサウンドを作っているところもありますね。こないだの10月、台湾に行ったんですけど、空港で広島行きの帰りの飛行機の表示を見たら、「廣島」になっていました。じっさい、台北という街はロスト・ジャパニーズ・ムードなところで、いまの日本にはない日本がこの街にはあるなって思っていたんです。ぼくなんかが、ちょっとグッときてしまうような。

■ああ、それはわかります。歴史と現在が交差する感覚ですね。ところで、海外ツアーはこれまで何回行ってるんですか?

藤田:最近は、台北とシンガポールに行きました。ヨーロッパはフェス含めたら2回行ってますね。

■最初に行ったのは?

藤田:バルセロナのミューテック・フェスティヴァルでしたね。2020年のことです。ちょうどコロナがはじまろうとした頃です。ぎりぎりでした。

■ひとりで?

藤田:はい。ひとりで、初めての海外のライヴがスペインで。

■しかもフェスティヴァルだし。

藤田:もう、緊張しましたね。でも、ミューテックの人たちがすごくちゃんとしていて、空港には高級車で迎えに来てくれたので(笑)。

■(笑)しかし、スペインでライヴがあっても、すぐコロナで外に出られない状況になってしまったと?

藤田:次が2年後の2022年ですからね。ヨーロッパ・ツアーで、パリとベルリン以外はだいたい行きました。アイスランドにも行ったし、アイルランドも行ったし、アイスランドはフェネスといっしょでした(編註:今回、提供してもらった写真はアイスランドで撮影したもの)。ほかにスコットランドも、アムステルダムもベルギーもロンドンも……。アイルランドはダブリンだったんですけど、なぜかすごく受けたんですよ。

■へー、なんか良いですねぇ。

藤田:アイルランドはフェスだったんですけど、ほかに出演していたのがOPNとかで。OPNは好きだったんで、廊下で彼と会ったときは嬉しかったですね。ちゃんと挨拶して(笑)。あとね、マンチェスターも良かったんですよ。あそこは熱かったです、音楽カルチャーそのものが……もう熱い。ロンドンはジャズ・カフェで、アナ・ロクサーヌといっしょでしたね。

■共演した人で、とくに印象に残っているのは誰ですか?

藤田:ロレイン・ジェイムスですかね。ミューテックでいっしょの会場だったんですけど、格好いいと思いました。それから2年後に行ったヨーロッパは、だいたい会う人会う人、みんないい人たちで、楽しかったです。すごいなと思ったのは、どの会場も音が完璧なんですよ。エンジニアの人のスキルがすごい。たとえばロンドンのジャズ・カフェでやったっときは、飛行機が遅れたので、会場に到着したのがもう、開演の10分前とかだったんです(笑)。だから、リハーサルなしのぶっつけ本番。それでも音が完璧でした。『古風』のセットは、けっこう難しいんですけどね。

■それはすごいですね。ヨーロッパは、エレクトロニック・ミュージックの社会的地位も芸術的な評価も人気も、日本よりもぜんぜん高いですからね。

藤田:あと、ぼくのリスナーも、ぼくがいっしょに仕事をしている人たちも若いんですよ。『怪談』を出したシンガポールのレーベルの人たちは20歳くらいだったし、ロンドンの〈Métron〉も20代の人たちがやっていたし、ぼくはもう30代だったけれど、まわりが若い。

そして彼は最後に、この取材で何度も使っている言葉を繰り返した。「ぼくはずっとひとりでやっていて、どこかのシーンに属していたわけじゃなかった。だから、小さなシーンのなかで誰かに聴かせていたわけでもないし、自分の音楽がどんな風に聴かれるのか、まったくわかっていなかったんです。それが、出してみたら、自分がまったく接していなかった人たちがこんな風にいろいろ聴いてくれて、なんか、面白いですよね」

おそらくは、ほとんどの海外のリスナーには日本が「怪談」の国であるという歴史どころか、「冥丁」という名前のニュアンス(すなわち冥界の使者)もわからないわけで、そうなるとほとんどサウンドのみを頼りに藤田大輔の世界を楽しんでいることになる。だが、これは重要なことだ。自国の文化を素朴に愛することが、ナショナリズムや排外的意識との暗い共鳴関係にあるとは限らないし、そもそも藤田大輔がやっている音楽はこのうえなくコスモポリタンで、いとも簡単に国境を越えることが可能なエレクトロニック・ミュージックだ。

それにしても、アメリカやイギリスのとくにフォーク/ロック音楽には自国の歴史や愛すべき記憶を題材としたものが多いのに対して、日本にそれがないのは、懐かしむべき過去などないと未来に集中するアフロ・フューチャリズムとは別の理由の、中途半端に西欧化された内面、そして良くも悪くも、過去を思い出せるものならさっさと捨ててしまえという感情を潜在的に持っているからなのだろうか。ことにフォークからロック、テクノにいたるまで(たとえそれが異教徒的なるものだとしても)古物商的情熱に溢れているイギリスの音楽を聴いていると、我に返ったときにそうしたもやもやとした思いを抱いてしまうことがある。

ぼくは冥丁の、セピア色のエレクトロニカを聴きながら、いまからおよそ40年前のゲルニカおよび戸川純、細野晴臣、坂田明、土取利行、あるいはボアダムスの一部の楽曲のことを思い出していた。これらの楽曲のなかにも、日本において、巨大な何者かに奪われた無垢なる記憶を奪い返そうとするかのような、冥丁とも通じる過去と未来のハイブリッドがあったように思う。冥丁の音楽は、いまの日本の奇妙な風景を捉えつつも、昔の日本とのタイムトラベルの入口でもある。

「奇妙な」に相当する英語の「weird」は、その語源を辿っていけば「wind」があり、「weird」は、1960年代に、自国のなかに理想郷を作ろうと夢想したヒッピー世代が、正当性に対する他者性を肯定するニュアンスとして使った言葉でもある。グリール・マーカスはアパラチア山脈にこだまする伝承音楽と接続したザ・バンドとボブ・ディランから見えるミステリアスな過去を「weird America」と形容し、今日でもその呼称は、基本的には自国のフォークロア(すなわち歌)に根ざした音楽を指している。いまのところ冥丁の楽曲にフォークロアはないし、その基盤は欧米からの影響を元に発展させたものではあるが、彼の音の蜃気楼は、日本の風景や記憶がなければ成立しないこともたしかだ。

かつて明治政府は浮世絵を、それがゴッホをはじめとする西欧の芸術に影響を与えていたことを知らず、低俗な文化として、すなわち「weird」な日本を処分した。冥丁の音楽は、海外ファッション・ブランド店が建ち並ぶ渋谷/原宿が周縁化した日本や、政府が支援しているcool Japanでもない、もうひとつの日本、weird Japanを発掘し、上書き、改良する。誰かがやるべきことだったし、それを彼がやったのだ。

『古風』完結篇 Tour 〜瑪瑙〜

2/23(金・祝)豊田・VINCENT

2/24(土)大阪 ・CIRCUS

2/25(日)和歌山・あしべ屋妹背別荘

3/3(日)岡山・玉野 東山ビル

3/9(土)前橋・臨江閣

3/16(土)札幌・PROVO

3/22(金)熊本・tsukimi

3/23(土)福岡・UNION SODA

3/24(日)別府(会場:TBA)

※東京公演ももちろん開催します!日程は年明けに発表予定。

※冥丁の体調不良のためツアーの開催延期をさせて頂くことになりました。本人の体調が回復次第、新たな日程を発表させていただきます。[2024年1月11日追記]

取材・文:野田努(2023年12月25日)

INTERVIEWS

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー

- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る

- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会

- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから

- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”

- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン

- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー

- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く

- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー

- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る

- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE