MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Columns > ♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス

こんにちのファッションにおいて、じつはそれなりに大きな影響をあたえたと言えるひとりは、パティ・スミスだ。試しに “1975 ” という数字といっしょに君が好きなロック・ミュージシャンの名前を入れて検索すればいい。『ホーセズ』におけるモノクロームで、オーヴァーサイズ気味のしわくちゃの白いシャツをルーズに着ている彼女のスタイルは、それから50年後の世界でもまったく通用する。対して同年のロックの父長たち(ストーンズからザ・フー、ゼップ、その他いろいろ)の衣服ときたらもう、キラキラしすぎて目も当てられない。(※これに関しては、父長たちを貶めているわけではない。いつか、この「目も当てられないキラキラ」については書きたい。)

中高時代の2〜3年は大きい。ぼくにとって『ホーセズ』はリアルタイムではなかった。『イースター』(1978年)から聴いた世代ではあったが、パティ・スミスがまだ音楽家として精力的に活動していたときだったので、彼女のファッションが、ロンドンのセディショナリーズのようなブランドとは違った意味で、どれほどのインパクトがあったのかはよくわかっている。若い人には信じられないかもしれないが、あんな服装の女性は、当時ほんとうにいなかったのだ。『ホーセズ』での彼女はぴったりした黒いスリムのパンツを穿いているけれど、雑誌で見るスミスは下半身のラインが見えないだぼだぼのパンツを穿いていることも多く、これもまた父長たちのぴちぴちデニム全盛期においては画期的(つまりずば抜けて格好良く見えるスタイル)だった。50年後のいまでも立派に通用する。

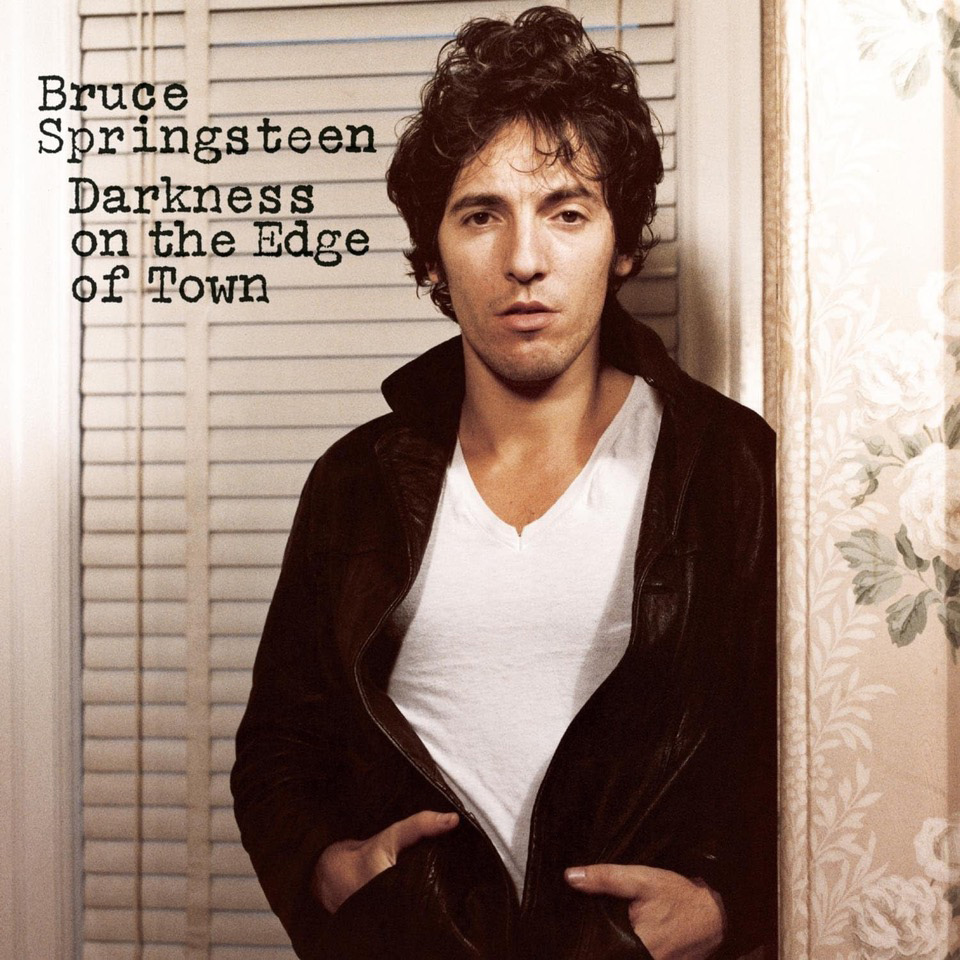

しかしながら、若き貧しきパンク少年たちの憧れを混乱させるかのように、スミスは父長たちへの憧れを隠さなかった……どころの騒ぎではない。楽曲をカヴァーし、UKパンクが仮想敵に選んだひとり、キース・リチャーズの顔が大きくプリントされたTシャツを嬉しそうに着ていたし、取材の場においてもディランやヘンドリック、その他もろもろへの賞賛を滔々と述べたものだった。そんな具合に、ロックスターに憧れる文学少女だった彼女が70年代に残した4枚のアルバムをいま聴くと、音楽的な変化の無さに愕然とする。ジョン・ケイルがプロデュースした『ホーセズ』(もちろん当時ケイルが手がけたニコの作品と並ぶサウンド面での深さはある)と、トッド・ラグレン(彼もまたケイルと同様にロックの創造性を高めたひとり)が手がけた『ウェイヴ』(1979年)と、遠目に見たときいかほどの違いがあるというのだろう。音楽面でのリーダーはギタリストだったし、ヒット曲を期待するレコード会社からの要請があったにせよ、この保守性は、スミスの関心がサウンドそれ自体よりは言葉に集中していたことをあらためて知らしめている。だいたい、彼女の音楽は基本的にキャッチーなロック・ソングだが、ヒット曲と言えるのは “ビコーズ・ザ・ナイト” (ブルース・スプリングスティーンとの共作)たった1曲なのだ。「この物質世界において本より美しいものはない」と言い切っただけのことはある。

それでもパティ・スミスがロックの革命児であったこと、『ホーセズ』がゆるぎない名盤であることに変わりはない。「ジーザスが死んだのは誰かの罪のためであって、私の罪のためじゃない」という歌い出しが、北アイルランド出身の文系の父長、ヴァン・モリソンのオリジナル曲の再構築以上の、もはやスミスのオリジナルの領域の最高に格好いいロックの歌詞のひとつであることは広く知られている。が、パティ・スミスは、ファッションの先駆者としても評価されるべきだ。未来的なセンスが彼女にはあったのだから。

音楽がファッションに決定的な影響をあたえた事例はほかにもある。レコード・ジャケットの写真がファッションを変えたもっとも初期の傑作を挙げるとしたら、ここではマイルス・デイヴィスの『マルストーン』(1958年)を推したい。かような薄緑色のボタンダウンのシャツをさりげなく着こなすジャズマンは、それまでいなかった。ビバップの王、ディジー・ガレスピーのメガネにストライプ柄のジャケット&ネクタイ姿とは違うし、スウィング時代にもこんなスタイルはない。英国のジャズ評論家リチャード・ウィリアムズが上梓したマイルス・デイヴィスの評伝の書名はずばり『緑のシャツを着た男』で、いわく「あんなシャツを着たジャズマンはいなかった」のだ。マイルスが意図的に逸脱したのは、伝統的なコード進行やジャンルのカテゴリーだけではなかった。

英国モダニストを代表するジョン・サイモンズも、リアルタイムでマイルスの緑のボタンダウンに衝撃を受けたひとりだ。いまでもそのシャツを販売しているサイモンズは、英国におけるアイビーショップの先駆者で、顧客にはポール・ウェラーやケヴィン・ローランドらがいると、まあそれはともかく、50年代なかばから60年代にかけてのマイルス・デイヴィスの圧倒的なおしゃれ感はいま見ても惚れ惚れする。『アパートの鍵貸します』(1960年)に出てくるジャック・レモンのようにスタイリッシュで、細身のジャケット、ボタンダウンのシャツ、スラックスかチノパン、モカシシのローファーやスエードのチャッカブーツといったこの時期のマイルスは、アイビーファッションのジャズ版というか、英国モッド文化に影響をあたえたのもむべなるかなのだ(モッズに多大な影響をあたえたもうひとりのジャズマンはセロニアス・モンクだが、その理由はあらためて書くまでもない)。

パティ・スミスに戻る。芸術面から見た場合の『ホーセズ』のスリーヴには、ロバート・メイプルソープが撮影した奇跡的と言える、素晴らしい写真がある。『ウェイヴ』の写真も彼によるものだが、しかしそれは『ホーセズ』の息を飲むような写真の前ではただの写真でしかない。(『Mトレイン』は読んだけれど)『ジャスト・キッズ』を読んでいないので確証は持てないが、あれはたしかニューヨークのアパートメントの一室で、陽が傾きはじめたときに撮った数枚のうちのひとつだ。背景となっている白い壁には窓から入ってくる西日が写っている。その光の痕跡は、ぼくが最初に日本盤で買った1800円の廉価版の印刷ではコントラストが浅い。だから後年、より鮮明に陽光が写り込んでいるUSオリジナル盤を探した。(廉価版の印刷は通常の一色印刷なので全体が荒い。オリジナル盤はダブルトーンか4色印刷しているので、明暗の繊細なグラデーションがちゃんと表現されている)

モノクロームのポートレイトを使ったことにも意味があった。(ドイツの画家エーリッヒ・ヘッケルの作品からヒントを得ているにせよ)デイヴィッド・ボウイの 『ヒーローズ』もイギー・ポップの『イディオット』も1977年で、ラモーンズのデビュー・アルバムは1976年だった。『ホーセズ』は、ポストパンク時代にも継承されるそのミニマリスト的美学においても先駆けていたのだ。

かように、詩や楽曲のみならず、アルバム・スリーヴからも多くの言葉が引き出せる『ホーセズ』だが、ヴィジュアル的な観点で、じつはもっとも重要だと思われるのは、パティ・スミスの高慢な表情だろう。「これが私だ」。黒い髪と太い眉毛、黒い目の彼女はそう強く主張している。「これが私という人間なのだ」。エミリー・ディキンソンもアルトナン・アルトーも知らなかったぼくだが、これは伝わった。こんな表情は、ジョニ・ミッチェルにもローリー・アンダーソンにもケイト・ブッシュにもできなかった。ここ数年において『ホーセズ』のパティ・スミスに匹敵するほどの、静かだが強烈な存在感を放っている肖像画は、ぼくが知る限りではソランジュの、「これはパンク・アルバムだ」と本人が言った『ア・シート・アット・ザ・テーブル』(2016年)である。

COLUMNS

- Columns

スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns

6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns

♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns

5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns

E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns

Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns

♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns

4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー

DOMMUNE

DOMMUNE