MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

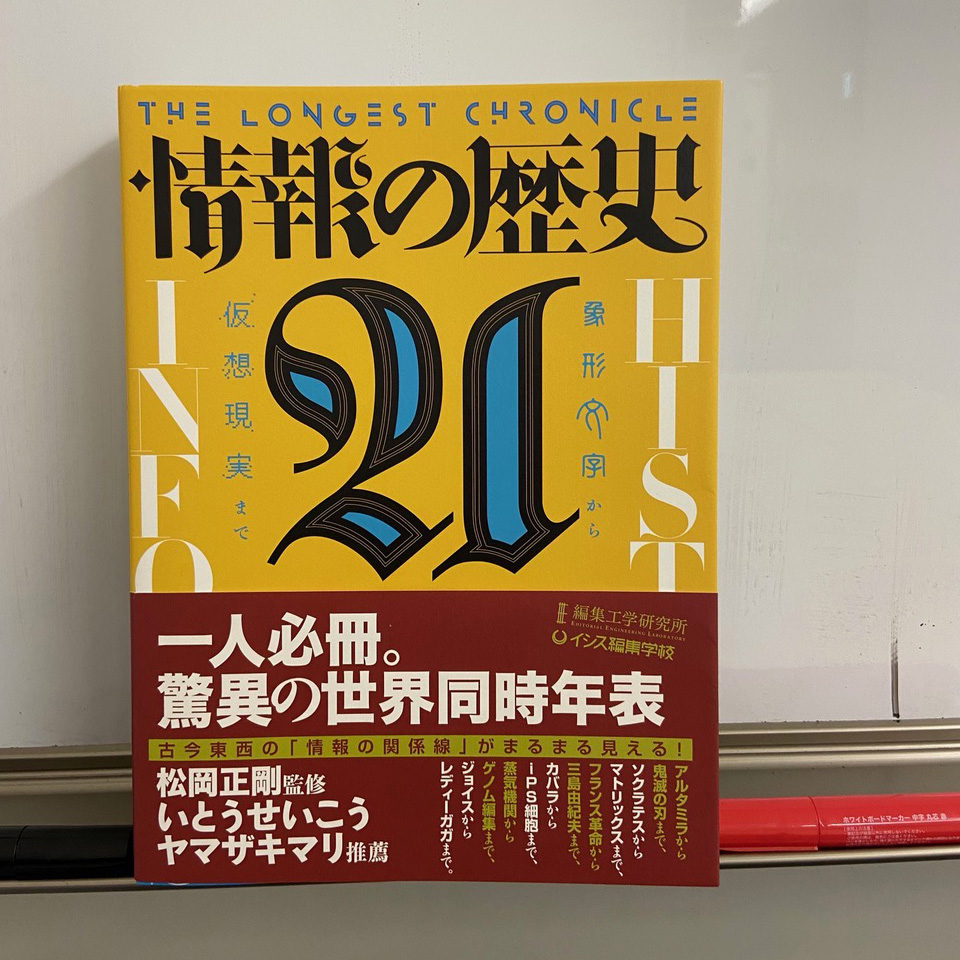

Home > Columns > ♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら

松岡正剛さんとデイヴィッド・ボウイは似ている。いや、外見の話ではないですよ。ともに読書家でともに独学者ということを言いたいわけでもない。階級社会のイギリスの、こと左派圏内では「独学」の意義も評価も日本とはだいぶ違う。ブライアン・イーノも独学者のひとりだし、本の虫で知られるアフロ・フューチャリストのサン・ラーもそう、『遊』もまた独学推奨の一面をもった雑誌だった。が、ぼくがここで問題にしたいのは、ともに「自然であることは単なるポーズ」といったオスカー・ワイルドを愛読したという共通項でもなく、つまりこういうこと──ボウイの作品においてはロックンロールもひとつの手段に過ぎず、ミュージック・ホールもエレクトロニクスもフォークもヘヴィメタルもジャズもソウルも、ヘンドリックスもディランも、ニーチェもバロウズも、歌舞伎もリンゼイ・ケンプも好きなように自在に借用する。自らを「コピーマシン」と称したこのひとこそ、ポップ史上もっとも編集感覚を武器としたポップ・ミュージシャンにほかならない(そして「もどき」を大衆化した罪深き第一人者である)。

松岡さんの研究と関心(ないしは批評対象)の範囲は広大で、情報として享受できるものほぼすべてにある。なにせあの「千夜千冊」のひとだ。いったい松岡正剛とは何者なのかと若い世代が杳茫たる気持ちになるのも無理はないけれど、ぼくが思うにその多岐にわたる活動の核にあるのは「編集」だ。いまから35年前のことである。「野田ぁ、俺は生涯一編集者だ」と松岡さんは言った。もちろんこれは野村克也の「生涯一捕手」のパロディでありオマージュだが、松岡さんにとって「編集」とは自分の帰る家であって自らの思想、ぼくはそう受け止めている。それは世界を見るうえでの知的技術であって、わかりやすく近視眼的に喩えるなら「ヴェルヴェット・アンダーグラウンドを知っていることが重要ではなく、美空ひばりも同じように知っているかどうか」という35年前に言われた話になる。大きく喩えるなら、日本という国は編集されてきたという表現へと発展する。

『情報の歴史』プロジェクトを聞いたのは35年前、いや、36年前、いやいや37年前だったかもしれない。当時これは松岡さんの「編集工学」というコンセプトを具体化するもっとも初期の試みだった。いま思えば面白いことに、実験的といえるこの編集作業をはじめる際に言われたのは、たったのひと言、「年表だけの本を作る」。説明も写真もなく、代わりに編集的な「リード」「見出し」「小見出し」が入った年表、そして専門的に分けられている分野(世界史、日本史だけならともかく、文学史、哲学史、科学史、美術史、風俗史、大衆文化史などすべて)をヨーロッパ中心主義にはならぬよう並列させるという大胆な「編集」によって、まったく斬新な年表が具現化されていった。

話は逸れるが、松岡さんの功績のひとつは海外文化ばかりを追いかけている若者に日本文化の魅力を伝え、唯物論者に宗教学を、哲学好きに民俗学を、文学青年に理系の面白さを説いたところにある。ハイ・カルチャーしか知らないひとにロー・カルチャーを教え、その逆もやると。『情報の歴史』はそうした越境的な流動性と編集技術を極限まで活かした松岡イズムの賜物だ。初版本の制作に関わらせていただいた身(縄文時代担当)として、もうひとつ書いておきたいことがある。現代ならインターネットを利用してその年の出来事など簡単に探査できるのだろうが、当時そんな便利な物はなく、図書館でなるべく多くの書物にあたって調べ、年表化していったことは少なくない。『情報の歴史』に参考文献を掲載したら、とんでもない量のリストになるだろう。骨の折れる作業だったけれど、たしかにこれは編集力で作る本だった。

年表は二次元世界の表現だが、「見出し」「小見出し」という編集技術の遠近法が時代の臨場感を創出している。資料というよりは読んで楽しめる本になっているから、5刷りまでいくほど売れたのだろう。だいたい歴史を俯瞰できるということはなかなか爽快な経験で、気づきの契機をうながしもする。この本においては、いま自分が飲んでいるペットボトルが中東社会とも宇宙のブラックホールとも無関係にあるとは言えなくなるのだ。というわけで、「個人的なことは政治的」というポストパンクのモットーもこの年表のパースペクティヴのなかに読み取ることができるかもしれない。

マーシャル・マクルーハンがじつに編集的な著書『グーテンベルクの銀河系』において、電子メディアの普及(この当時は電話回線などを指している)によって現出されるであろう「グローバル・ヴィレッジ」を説いたのはザ・ビートルズが登場する1962年、スチュワート・ブランドが『ホール・アース・カタログ』を創刊したのはザ・ビートルズが世界初の衛星中継にて“愛こそすべて”を歌った翌年の1968年、『情報の歴史』は、ポスト60年代をじゅうぶんに予見したこれら二冊に対する松岡さんからの回答のようにぼくは思っていたが、『情報の歴史21』をぱらぱらとめくって、その考えをあらためて強めた。2010年以降の「見出し」「小見出し」にはweb2.0以降の文化環境を象徴する言葉が目につき、当たり前といえば当たり前の話だけれど、ここ20年で起きたメディア環境の破壊的な変化をとうてい無視することができない松岡さんがいる。皮肉なことに、マクルーハンの言った「グローバル・ヴィレッジ」はまさにいま電子のムラ社会を生んだ。さらなる皮肉もある。松岡さんが「年表」のサブジェクトに「情報」という言葉を使ったことは先見の明だったが、21世紀では音楽のほとんどが「作品」ではなく「情報」として消費されている。

J.R.R.トールキンの世界に惑溺したマーク・ボランは数々の名曲を作りグラム・ロックのスターになった。が、その寿命は短く、数年後には行き詰まってもいる。若い頃はなんども失敗を重ね、何かひとつのことにアイデンティファイしなかったデイヴィッド・ボウイは編集的な自由を得たことでジギーとなり、最後の作品においても後ろ向きになるどころか当時の彼の共感(ヒップホップやジャズ)が編集されている。ボランは天才肌のひとで、ある意味作家タイプだったといえるなら、「編集」は、天才でも作家でもないひとにとっては有益なメソッドになりうるだろう。

『情報の歴史21』のページをめくりながら、情報の氾濫と言われている昨今の、この先の情報の歴史はどうなるのだろうかという話にもなってくる。19世紀にはごく一部の西欧エリートが訴えていた進歩への懐疑も今日では音楽やら映画やら大衆文化の一部となっている。とはいえ歴史とは、過去が淡い色のユートピアではなかったことを教えてくれる。忘れがちだが、いまのほうがいいことだってある。誰もが思い描くディストピア物語ではない、前向きな未来への筋書きをここからどう描いていけるのか、そのヒントも『情報の歴史21』にはあるはず、と生涯一編集者の背中を見ながら20代を過ごしたぼくは思うのである。

COLUMNS

- Columns

スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns

6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns

♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns

5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns

E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns

Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns

♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns

4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns

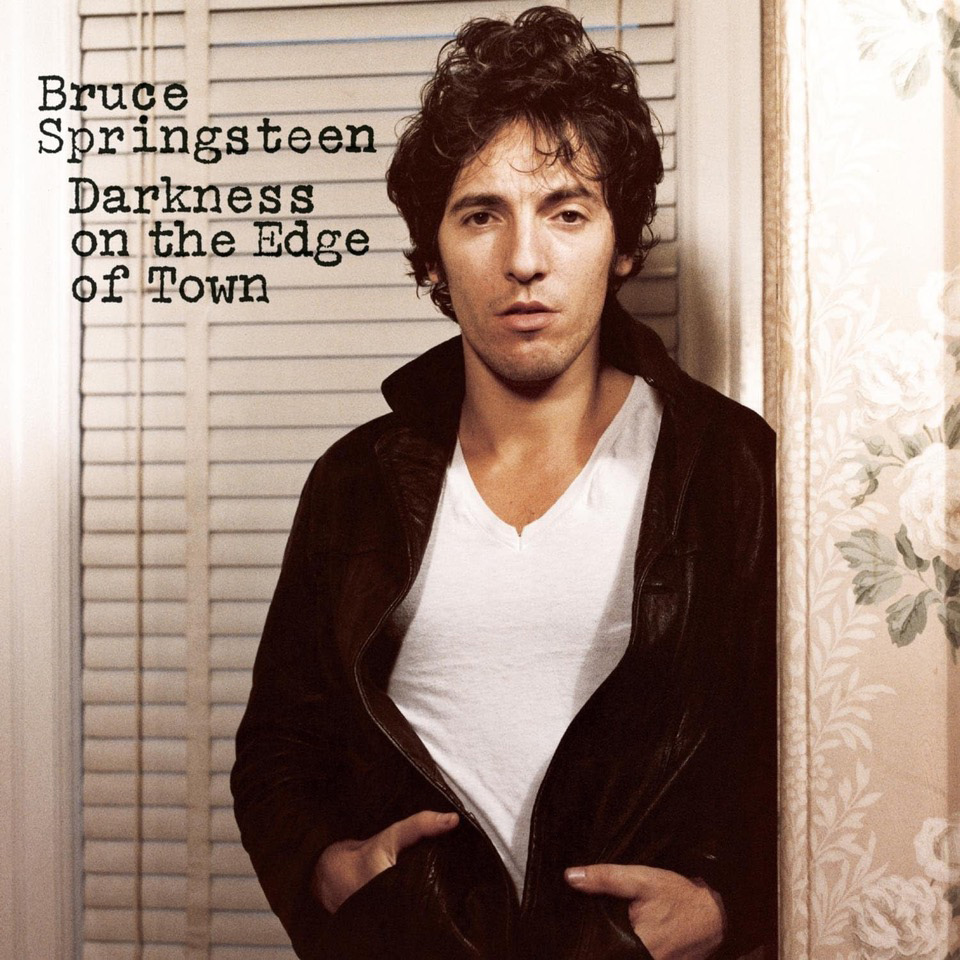

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー

DOMMUNE

DOMMUNE