MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Columns > 1月のジャズ- Jazz in January 2024

2024年1回目のコラムだが、1月は年初でリリースが少なく、紹介すべきものがこれといってない。そこで、2023年を振り返ってリイシューや未発表作品からピックアップしたい。特にアフリカや南米のアーティストで目につく作品が多かった。

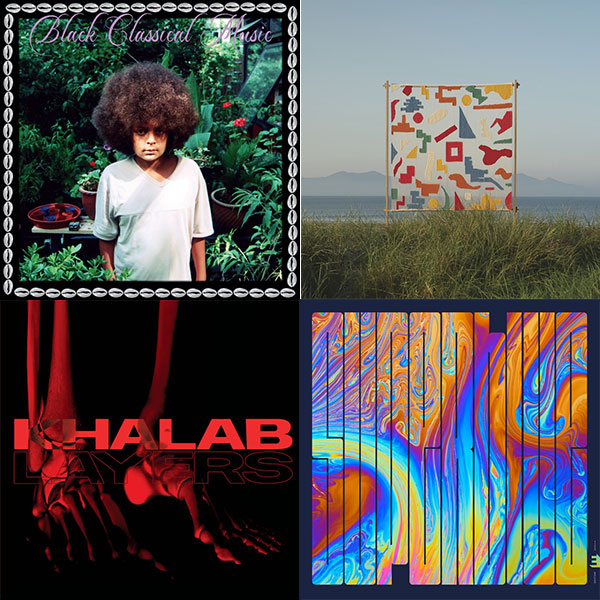

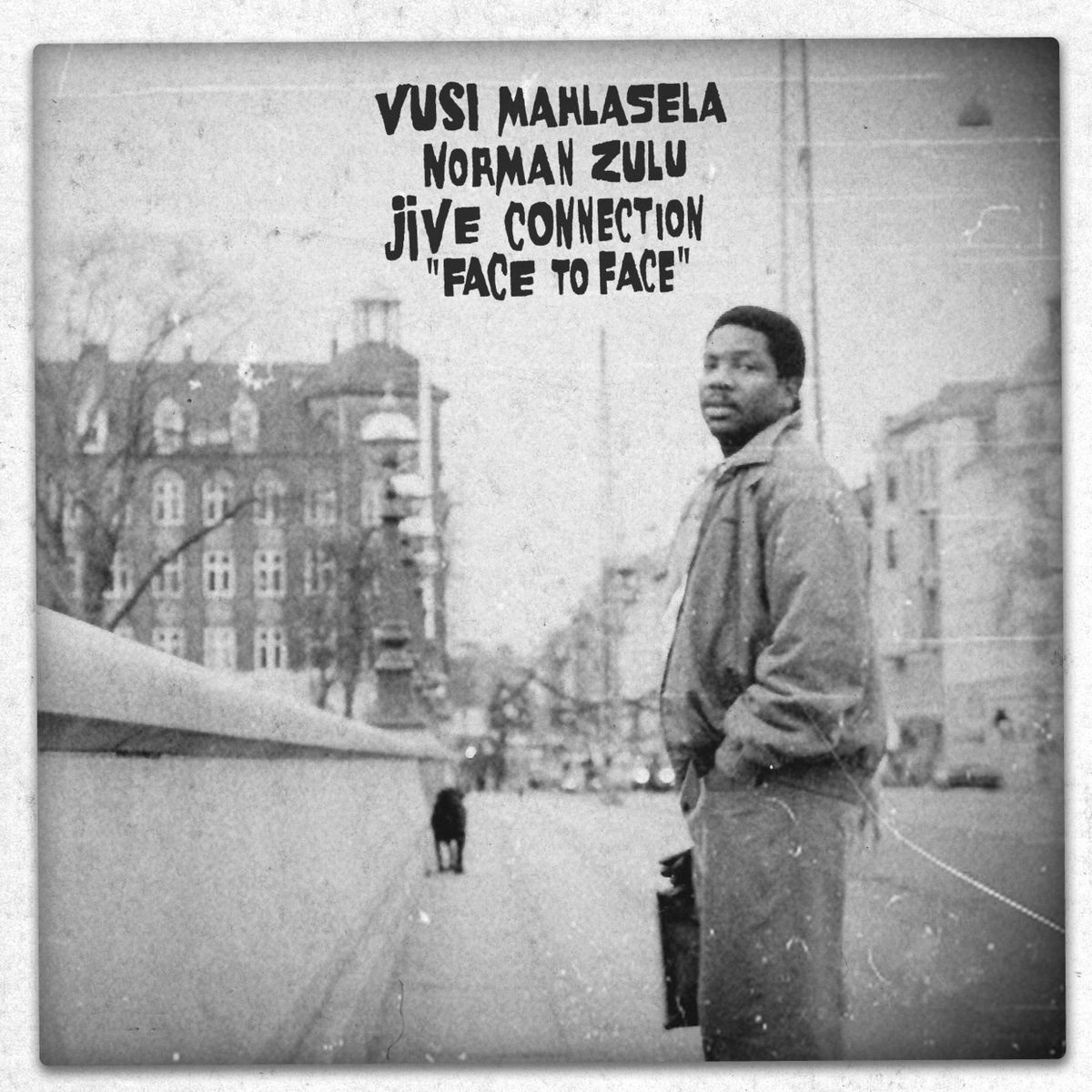

Vusi Mahlasela & Norman Zulu, & Jive Connection

Face To Face

Strut

『フェイス・トゥ・フェイス』は1994年に録音された未発表作品で、スウェーデンの音楽プロデューサーのトルステン・ラーションのアーカイヴから発見された。アフリカ南部のバントゥー系民族であるソト族のフォーク・シンガーのヴーシ・マハラセラ、南アフリカのシンガー・ソングライターのノーマン・ズールーと、スウェーデンのジャズ~ソウル集団のジャイヴ・コネクションが共演した記録である。ちなみにジャイヴ・コネクションにはリトル・ドラゴンのドラマーのエリック・ボディンや、スウェーデン民謡グループのデン・フールなどで演奏するベーシストのステファン・バーグマンらが在籍した。

スウェーデンは昔からジャズが盛んで、ドン・チェリーらアメリカから移住したジャズ・ミュージシャンも少なくない。南アフリカでは元ブルーノーツのジョニー・ディアニが移住している。ジョニー・ディアニなどのジャズ・ミュージシャンはアパルトヘイトから逃れるために他国へ移住したのだが、そうした反アパルトヘイト運動を支援した国のひとつがスウェーデンで、政府はアフリカ民族会議への資金援助をおこなっている。そのANC議長だったネルソン・マンデラが反逆罪で投獄された後、出所して初めて訪れた国がスウェーデンである。1994年のマンデラ大統領就任式で歌を披露したのがヴーシ・マハラセラで、ノーマン・ズールーを含めて彼らと交流を深めていたジャイヴ・コネクションが一緒に録音したのが『フェイス・トゥ・フェイス』である。

ヴーシの歌は自由を求めての闘争に彩られており、南アフリカの伝統的な寓話に基づく『プロディガル・サン(放蕩息子)』や、児童虐待に対する嘆きを歌った『フェイスレス・ピープル』などを力強く歌う。音楽的にはジャズやアフリカ民謡だけでなく、レゲエやダブ、ファンク、ポスト・パンクなどの要素を交えたものとなっており、実に興味深い。“フェイスレス・ピープル” はカーティス・メイフィールド風のニュー・ソウル的な歌や演奏にダビーなエフェクトを交え、まるでガラージ・クラシックと言ってもおかしくないようなものだ。ニューウェイヴとアフロ・ディスコが融合した “プッシュ” はピッグバッグを彷彿とさせ、強烈なダブ・サウンドの “フェイス・トゥ・フェイス” や “ルーツ” はデニス・ボーヴェルがミックスしているかのよう。アフロ・ジャズの “ウマザラ” にしても、楽器の録音やミックスなどダブやレゲエを意識したものとなっている。

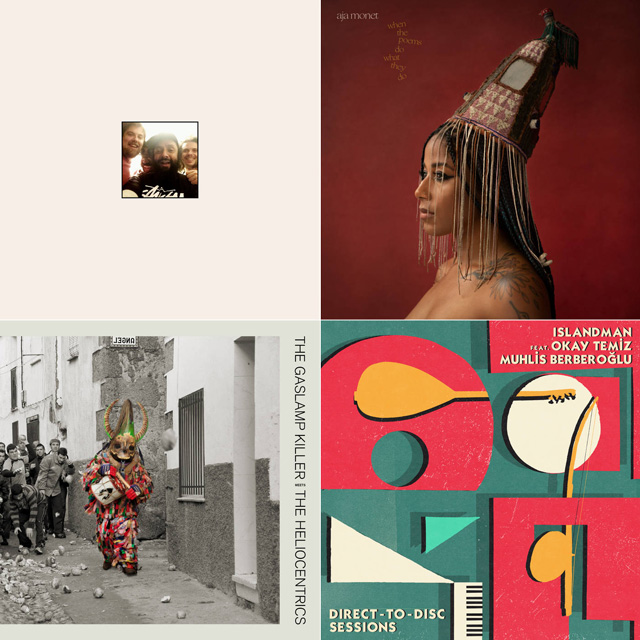

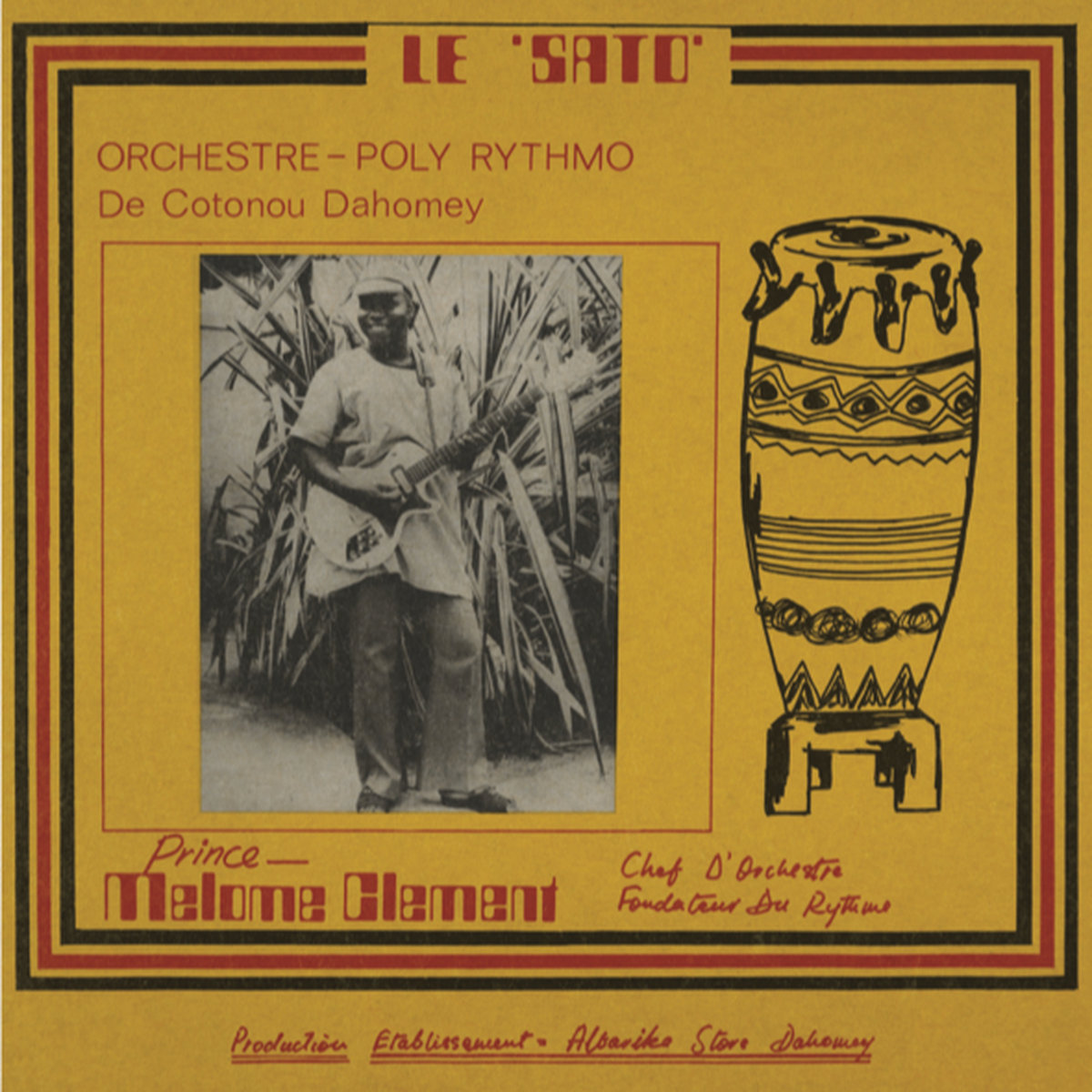

Orchestre Poly-Rythmo De Cotonou Dahomey

Le Sato 2

Acid Jazz

オルケストル・ポリリトモ・デ・コトヌー・ダホメイ(別名T・P・オルケストル・ポリリトモ)は西アフリカにあるベナン共和国のコトヌー出身の楽団で、1968年にシンガー兼ギタリストのメロメ・クレマンによって創設され、1980年代の終わりまで活動した。アフリカ民謡、アフロビート、ハイライフ、アフロ・キューバン・ジャズ、サイケデリック・ファンクなどが融合した音楽を演奏し、地元のヴードゥー教にも繋がりを持つ存在だった。欧米諸国などでは長らく知られざるバンドであったが、2000年代に彼らの音源がUKの〈サウンドウェイ〉から紹介されて広まり、ガーディアン紙は「西アフリカで最高のダンス・バンドのひとつ」と評価している。そうした再評価を受けて2009年にバンドは再結成され、2枚の新録アルバムの発表とワールド・ツアーもおこなうが、創始者のメロメは2012年に亡くなった。

アルバム・リリースは数十枚に及び、原盤はどれもが入手困難なものだが、〈アナログ・アフリカ〉ほか欧米のレーベルもリイシューを手掛けている。1974年作の『レ・サト』は2021年にUKの〈アシッド・ジャズ〉からリイシューされ、その第2弾として同年に録音された『オルケストル・ポリリトモ・デ・ラ・アトランティーク・コトヌー・ダホメイ』が『レ・サト・2』としてリリースされた。原盤は『レ・サト』と全く同じレコード・スリーヴで販売されており、裏面に第1弾と異なるカタログ番号が記載されるという体裁だったため、長らく謎のレコードとされてきたもので、彼らの作中でももっともレアな1枚である。原初的な歌と催眠的なファンク・グルーヴに包まれた10分を超す “ジェネラル・ゴウォン” はじめ、伝統的なヴードゥーの儀式とパーカッションによるポリリズムが結びついた独特の世界を作り出している。

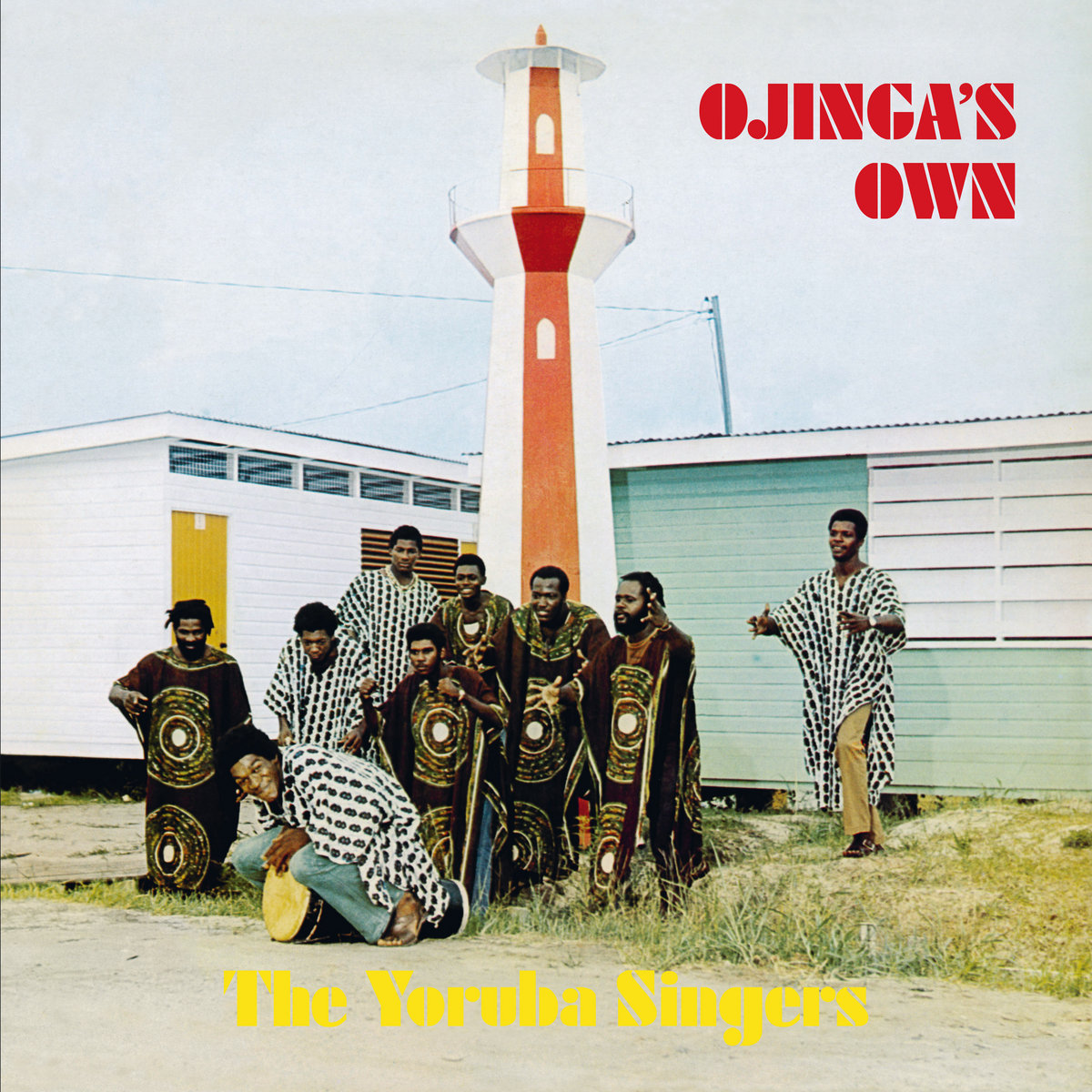

The Yoruba Singers

Ojinga’s Own

Soundway

ヨルバ・シンガーズは1971年に結成された南米のガイアナ共和国のバンドで、アルバムは1974年の『オジナズ・オウン』、1981年の『ファイティング・フォー・サヴァイヴァル』のほか、リーダーのエズ・ロックライフとヨルバ・シンガーズ名義による2009年作『アー・ウィ・ライク・デム・ソング・ディス』などがある。隣国のトリニダード・トバゴのカリプソやスティールパン演奏の影響を受け、ほかにジャマイカから流れてくるロックステディやルーツ・レゲエ、ガイアナ住民の祖先であるアフリカの伝統的な民謡などを育み、プロテスト・ミュージックへと昇華したのがヨルバ・シンガーズの音楽である。ヨルバというアフリカのナイジェリア南西部に住む部族をグループ名に冠している点で、彼らのルーツ的なところが見えてくる。欧米では全く知られた存在ではなかった彼らだが、2018年に『ファイティング・フォー・サヴァイヴァル』がUSの〈カルチャーズ・オブ・ソウル〉からリイシューされ、陽の目を見ることになる。そして2023年には『オジナズ・オウン』がUKの〈サウンドウェイ〉からリイシューされた。

彼らの初期のレパートリーは、農園での労働の合間に歌ったり、または宗教儀式の場で歌われるといったもので、『オジナズ・オウン』はそうした彼らの姿をとらえた素朴な作品集である。演奏は原初的な打楽器やギター、フルートなどによるシンプルなもので、10名ほどのコーラス隊が合唱するというスタイル。“オジナズ・オウン” や “アンコンプレヘンシデンシブル・レディオマティック・ウーマン” など、ガイアナの自然や大地、生活や宗教と密着したプリミティヴな作品集である。

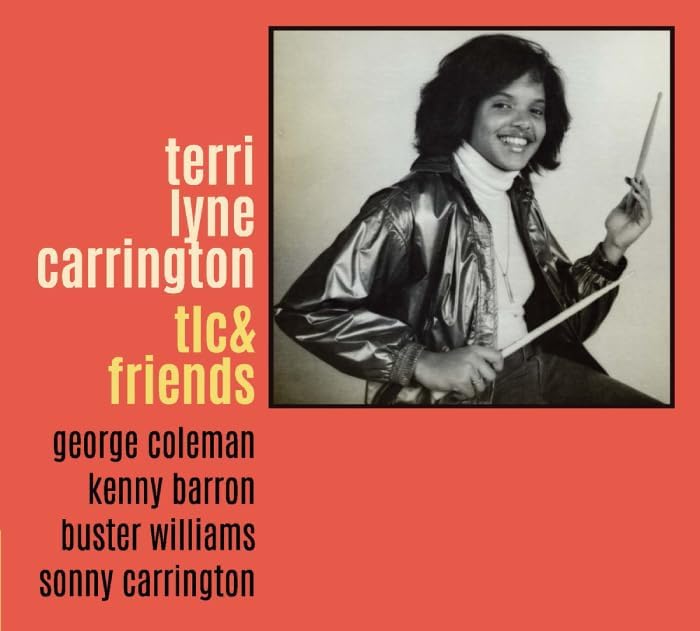

Terri Lyn Carrington

TLC And Friends

Candid / BSMF

現在のUSジャズ界のトップ女性ドラマーであるテリ・リン・キャリントン。1965年生まれの彼女は、ウェイン・ショーターの1988年作『ジョイ・ライダー』への参加で名を上げ、1989年のリーダー・アルバム『リアル・ライフ・ストーリー』でグラミー賞にノミネートされるなど、着実にキャリアを重ねていった。女性アーティストのみで結成されたモザイク・プロジェクトを興すなど、ジャズ界における女性演奏家の地位向上を謳うリーダー的な存在でもある。父親のソニー・キャリントンがサックス奏者だったこともあり、7歳のときからドラムをはじめた彼女は、11歳でバークリー音楽院に奨学金を受けて入学した天才児で、在学中にさまざまなプロ・ミュージシャンとのセッションをはじめ、16歳のときの1981年に自主制作でアルバムを作ってしまった。それが『TLC・アンド・フレンズ』である。一般的に『リアル・ライフ・ストーリー』がファースト・アルバムとされる彼女だが、実は『TLC・アンド・フレンズ』が正真正銘の幻のデビュー・アルバムなのである。

この度リイシューされた『TLC・アンド・フレンズ』は、ケニー・バロン(ピアノ)、バスター・ウィリアムズ(ベース)、ジョージ・コールマン(サックス)という、1960年代より活躍してきた名手たちとの共演となっている。そして、父親のソニー・キャリントンもゲスト参加して1曲サックスを吹いている。バップを中心としたオーソドックスな演奏だが、アレンジも自身でおこなうなどすでに神童ぶりを発揮するものだ。楽曲はコール・ポーターの “恋とはどんなものかしら”、マイルス・デイヴィスの “セヴン・ステップス・トゥ・ヘヴン”、ソニー・ロリンズの “セント・トーマス” と “ソニー・ムーン・フォー・トゥー” など大半がカヴァー曲で、ビリー・ジョエルの “素顔のままで” もやっている。そうしたなか、唯一の自作曲の “ラ・ボニータ” がラテン・タッチのモーダル・ジャズとなっており、とても16歳とは思えない奥深く豊かな表現力を見せる。

Profile

小川充/Mitsuru Ogawa

小川充/Mitsuru Ogawa輸入レコード・ショップのバイヤーを経た後、ジャズとクラブ・ミュージックを中心とした音楽ライターとして雑誌のコラムやインタヴュー記事、CDのライナーノート などを執筆。著書に『JAZZ NEXT STANDARD』、同シリーズの『スピリチュアル・ジャズ』『ハード・バップ&モード』『フュージョン/クロスオーヴァー』、『クラブ・ミュージック名盤400』(以上、リットー・ミュージック社刊)がある。『ESSENTIAL BLUE – Modern Luxury』(Blue Note)、『Shapes Japan: Sun』(Tru Thoughts / Beat)、『King of JP Jazz』(Wax Poetics / King)、『Jazz Next Beat / Transition』(Ultra Vybe)などコンピの監修、USENの『I-35 CLUB JAZZ』チャンネルの選曲も手掛ける。2015年5月には1980年代から現代にいたるまでのクラブ・ジャズの軌跡を追った総カタログ、『CLUB JAZZ definitive 1984 - 2015』をele-king booksから刊行。

COLUMNS

- Columns

スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns

6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns

♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns

5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns

E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns

Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns

♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns

4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー

DOMMUNE

DOMMUNE