MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Columns > 12月のジャズ- Jazz in December 2023

年末になるとリリースも減ってくるので、今月は少し前に発表されたものから紹介したい。

Daniel Ögren

Fastingen -92

Sing A Song Fighter / Mr Bongo

ダニエル・エグレンというスウェーデンのギタリストの『ファスティンゲン92』というアルバムで、UKの〈ミスター・ボンゴ〉から秋口にリリースされたのだが、もともとはスウェーデンの〈シング・ア・ソング・ファイター〉というレーベルから2020年にリリースされていたもので、正確にはリイシューとなる。ダニエル・エグレンはジャズやロック系のギタリストで、ソフト・サイケやフォーク・ロックなどを演奏するディナ・オゴンというバンドや、スウェーデン、エストニア、デンマークの混成ポップ・バンドであるマニエックで演奏するほか、ジョエル・ニルス・ダネルの匿名グループであるスヴェン・ワンダーでもギターを弾いている。ソロ・アルバムは2011年の『ラポニア』から定期的にリリースしており、ジャズからフォーク、カントリー、サイケ、スウェーデンの民謡などが入り混じった独特の世界を見せる。

『ファスティンゲン92』でダニエル・エグレンはギター、ギター・シンセ、ベース、ピアノ、シンセ、パーカッション、クラヴィネットを演奏し、ヴォーカルもとるなどマルチ・プレイヤーぶりを見せ、まわりをディナ・オゴンやマニエックのメンバーがサポートする。“アナレナ” をはじめバレアリックでレイドバックしたムードに包まれた作品集で、クルアンビンあたりに共通したものを感じさせる。ディナ・オゴンのアンナ・アーンルンドがスウェーデン語で歌う “イダギ” は、フォーク・ソング調の作品ながらエフェクトを交えてコズミックなムードも醸し出し、ステレオラブやゼロ7あたりを彷彿とさせるところもある。エレクトロな中に独特のエキゾティックなムードを湛えた “クリスティンハム・バイ・ナイト(フォー・クリストファー)” など、スウェーデンの電子音楽の始祖で、1970年代に宇宙をテーマにしたアンドロメダ・オール・スターズを率いたラルフ・ルンドステンを思い起こさせるアルバムだ。

Greg Foat & Eero Koivistoinen

Feathers

Jazzaggression

スウェーデンの隣国フィンランドも昔からジャズが根付いている国だが、そんなフィンランド・ジャズ界の大御所サックス奏者のイーロ・コイヴィストイネンと、ロンドンのピアニストのグレッグ・フォートが共演した『フェザーズ』。グレッグ・フォートと言えば、ブラック・ミディのドラマーのモーガン・シンプソンと共演した『サイコシンセシス』(2022年)が最近でも印象深いが、今年もココロコのドラマーのアヨ・サラウと共演した『インターステラー・ファンタジー』ほか数枚のアルバムをリリースするなど、精力的に活動している。ザ・グレッグ・フォート・グループのファースト・アルバムはスウェーデンでも録音するなど、昔から北欧のジャズ・シーンとも縁が深く、2021年にはフィンランドのドラマーのアレクシ・ヘイノラ、ベーシストのティーム・オーケルブロムなどのミュージシャンと共演した『ゴーン・トゥ・ザ・キャッツ』をリリースしてきた実績もあり、今回のイーロ・コイヴィストイネンとの共演も極めて自然な流れと言える。リリース元の〈ジャズアグレッション〉はノルウェーのレーベルで、これまでも『ゴーン・トゥ・ザ・キャッツ』はじめフォートの作品をいくつか制作してきたところだ。

一方、イーロ・コイヴィストイネンは1960年代にハード・バップやモードから出発し、フリー・ジャズからジャズ・ファンクと時代によって幅広く演奏してきたプレーヤーである。数年前のレコーディングにはアレクシ・ヘイノラが参加していたこともあり、今回のグレッグ・フォートとの共演が実現したのだろう。『フェザーズ』にはそのアレクシ・ヘイノラやティーム・オーケルブロムも参加している。クールなフェンダー・ローズが光る “インコンシークエンシャル・ナラティヴ” など、全体的には1970年代のジャズ・ファンクやフュージョン的なムードを感じさせる作品が多い。いろいろなタイプのジャズを演奏するグレッグ・フォートだが、今回のアルバムはそこにフォーカスしているようだ。“ライディング・ザ・ブリーズ” はスペイシーなムードのシンセを用い、ハウスやテクノなどとの親和性も見せるエレクトリック・ジャズ。ほかにロニー・リストン・スミス張りのアンビエントな世界観を見せる “フェザーズ” などいろいろなナンバーが並ぶが、イーロ・コイヴィストイネンのエモーショナルなテナー・サックスはどんな展開でもしっかりと存在感を示し、大ヴェテランならではのいぶし銀のようなプレイを聴かせる。

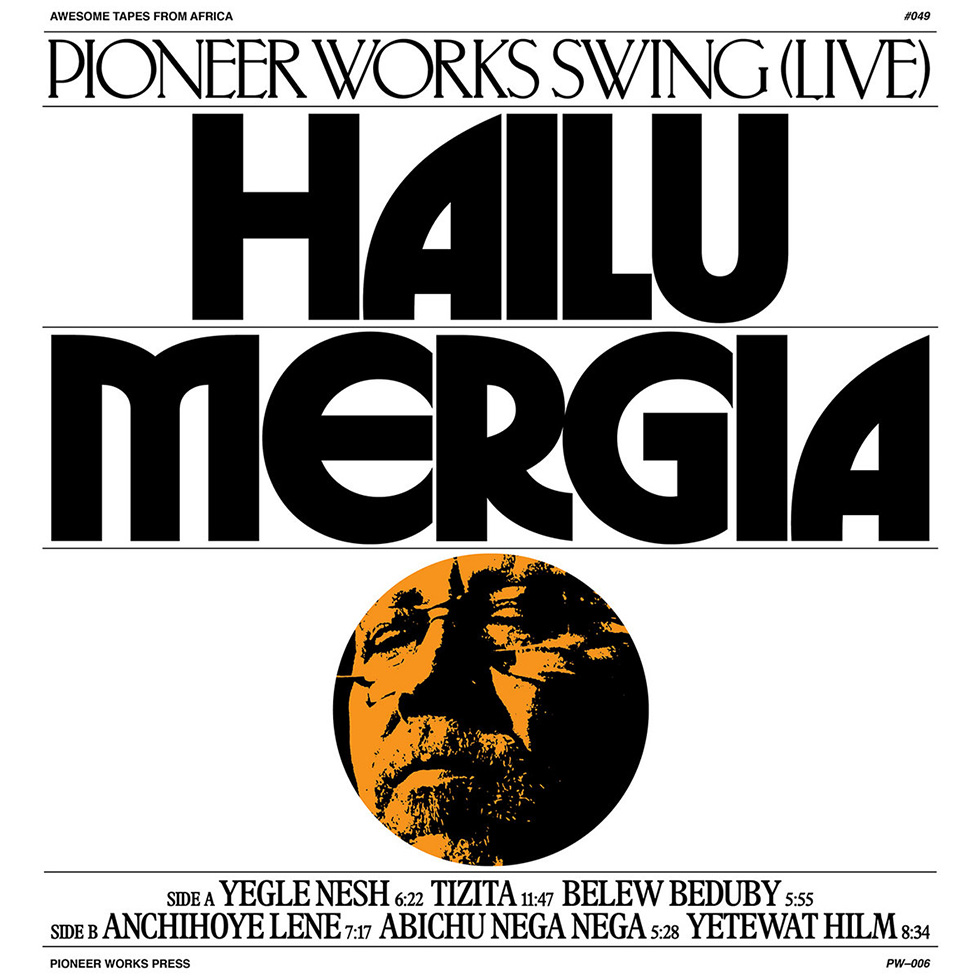

Hailu Mergia

Pioneer Works Swing (Live)

Awesome Tapes From Africa / Pioneer Works Press

エチオピアのキーボード奏者のハイル・メルギアは、ムラトゥ・アスタトゥケと並ぶエチオ・ジャズの最重要人物だが、アスタトゥケに比べてファンク寄りのミュージシャンであり、ジャズ・ファンク・バンドのザ・ワリアスを結成した。1977年の『チェ・ベレウ』など、レア・グルーヴの文脈で再評価されて世界に広まったミュージシャンである。アメリカのワシントンDCに移住して、1990年代は音楽活動を停止してタクシー運転手をしていた時期もあったが、そうした再評価によって復活し、2018年に20数年ぶりの新録となる『ララ・ベル』をリリースした。『ララ・ベル』をリリースしたのはアフリカ音楽のリイシューやカセット・テープなどのレコード化で知られる〈アウェイサム・テープス・フロム・アフリカ〉で、『チェ・ベレウ』はじめ多くのメルギアの音源をリリースしている。今回は〈パイオニア・ワークス〉という教育や実験を支援する出版社と組み、2016年にブルックリンでおこなわれた〈パイオニア・ワークス〉主催のコンサートに出演したメルギアのライヴ音源をリリースした。

演奏はメルギアのキーボード、アコーディオン、メロディカ、ヴォーカルのほか、ベースとドラムスによるトリオというシンプルな編成。『ララ・ベル』や2020年リリースの『イエネ・ミルチャ』など近年のアルバム収録曲から、1985年にカセット・テープでリリースされた音源の楽曲などまでやっている。メロディカを演奏する “ティジア” はエチオピア特有の音階を持つメルギアならではのエチオ・ジャズ。もともとアメリカのファンクやジャズに影響を受けたメルギアだが、“ベレウ・ベドゥバイ” に見られるようにエチオピア民謡などと結びつくことにより、独自の発展を遂げていったことが彼の演奏を聴くとよくわかる。

Blaque Dynamite

Stop Calling Me

Dolfin

ブラック・ダイナマイトことマイク・ミッチェルは、アメリカのダラス出身で現在28才のジャズ・ドラマー。若い頃から天才ドラマーとの呼び声高かった彼は、エリカ・バドゥ、ノラ・ジョーンズ、ロイ・ハーグローヴらを輩出したブッカー・T・ハイ・スクールに進み、在学中に大御所のスタンリー・クラークのバンドに抜擢される。その後グレッグ・スピロ率いるスピリット・フィンガーズやDJのベン・ヒクソンらが参加するグループのラッヘなどで活動し、エリカ・バドゥほか、ハービー・ハンコック、クリスチャン・スコット、デリック・ホッジ、カマシ・ワシントンといった面々と共演してきた。2015年にラッヘがバックを務めたブラック・ダイナマイト名義でのソロ・アルバム『Wi-fi』を皮切りに、『キリング・バグズ』(2017年)、『タイム・アウト』(2020年)とリリースを続けてきた。同じテキサス出身のロバート・グラスパーがそうであるように、ブラック・ダイナマイトもジャズのほかにヒップホップ、R&B、ファンク、ソウル、ゴスペルなどの要素を併せ持つブラック・ミュージックのアーティストである。

今回リリースした『ストップ・コーリング・ミー』は通算4枚目のアルバムで、ダラスのほか、ロサンゼルス、ニューヨークなどでレコーディングをおこなっている。ベン・ヒクソンはじめラッヘのメンバーが演奏に参加しており、ブラック・ダイナマイトはドラムやパーカッション以外にもピアノやヴォーカルをとり、またベン・ヒクソンのプロダクションによるエレクトリックなアプローチやプログラミングも取り入れ、ジャズだけでなく多方向から聴くことができるアルバムだ。例えば “パッション” はベン・ヒクソンがアディショナル・プロダクションをおこなうハウス調のナンバーで、ここでのブラック・ダイナマイトは完全にシンガーに徹している。“ブルー・ウィッグ” や “スクラフ” など、ハウス、フットワーク、ゴム、ベース・ミュージック系の作品がある一方、ブラジル音楽を取り入れた “サンバ” と幅広いアプローチを感じさせる。ドラマーとしてのブラック・ダイナマイトを聴くのであれば、ジョー・ザヴィヌル作曲でウェザー・リポートやマイルス・デイヴィスが演奏した “ダイレクションズ” のカヴァーだろう。ブラック・ダイナマイト自身が歌詞をつけ、新たにヴォーカル曲として生まれ変わっているのだが、まるでウェザー・リポートとファンカデリックが共演したような強烈なジャズ・ロックとなっている。ここでのブラック・ダイナマイトの演奏は往年のトニー・ウィリアムスやビリー・コブハムあたりを彷彿とさせるもので、スペース・オペラ風の曲調をドラマティックに彩っている。

Profile

小川充/Mitsuru Ogawa

小川充/Mitsuru Ogawa輸入レコード・ショップのバイヤーを経た後、ジャズとクラブ・ミュージックを中心とした音楽ライターとして雑誌のコラムやインタヴュー記事、CDのライナーノート などを執筆。著書に『JAZZ NEXT STANDARD』、同シリーズの『スピリチュアル・ジャズ』『ハード・バップ&モード』『フュージョン/クロスオーヴァー』、『クラブ・ミュージック名盤400』(以上、リットー・ミュージック社刊)がある。『ESSENTIAL BLUE – Modern Luxury』(Blue Note)、『Shapes Japan: Sun』(Tru Thoughts / Beat)、『King of JP Jazz』(Wax Poetics / King)、『Jazz Next Beat / Transition』(Ultra Vybe)などコンピの監修、USENの『I-35 CLUB JAZZ』チャンネルの選曲も手掛ける。2015年5月には1980年代から現代にいたるまでのクラブ・ジャズの軌跡を追った総カタログ、『CLUB JAZZ definitive 1984 - 2015』をele-king booksから刊行。

COLUMNS

- Columns

スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns

6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns

♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns

5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns

E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns

Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns

♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns

4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー

DOMMUNE

DOMMUNE