MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Columns > 4人のOPNファンが綴るOPNコラム

自問と考察を促す、独自のサウンド・テクスチャー

青野賢一

by Kenichi Aono

1968年東京生まれ。株式会社ビームスにてPR、クリエイティブディレクター、音楽部門〈BEAMS RECORDS〉のディレクターなどを務め、2021年10月に退社、独立。現在は音楽、映画、ファッション、文学などを横断的に論ずる文筆家としてさまざまな媒体に寄稿している。近著に『音楽とファッション 6つの現代的視点』(リットーミュージック)がある。目下のお気に入りのOPN楽曲は “Nightmare Paint” (アルバム『Again』)。

思わず目が離せなくなる現代美術作品や、理解が追いつかないけれどとにかく圧倒された映画に触れたとき、なぜ目が離せないのか、どんなところに圧倒されたのかを自問しつつ、わたしたちはあれこれと考察しなんとかその作品を解釈しようと試みる。こうした自問や考察は、すっきりとした答えに到達できなかったとしても──そもそも正解などないのだが──、鑑賞者の感覚を研ぎ澄ますことには大いに役立つだろう。そんな鑑賞体験と対象への理解欲を刺激する作品が現代における広義のポピュラー・ミュージックにどれだけあるかといえば、あまり多くはないのかもしれない。流行にとらわれ、ファストにエモーショナルをかき立てるような音楽が目立つうえ、作り手がある程度わかりやすく説明してくれることも多いという状況を考えるとさもありなんだが、そうしたなかにあって、ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー(以下、OPN)の諸作は、自問と考察を繰り返したくなる不思議な、それでいて強烈な魅力があると感じている。

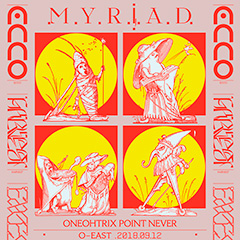

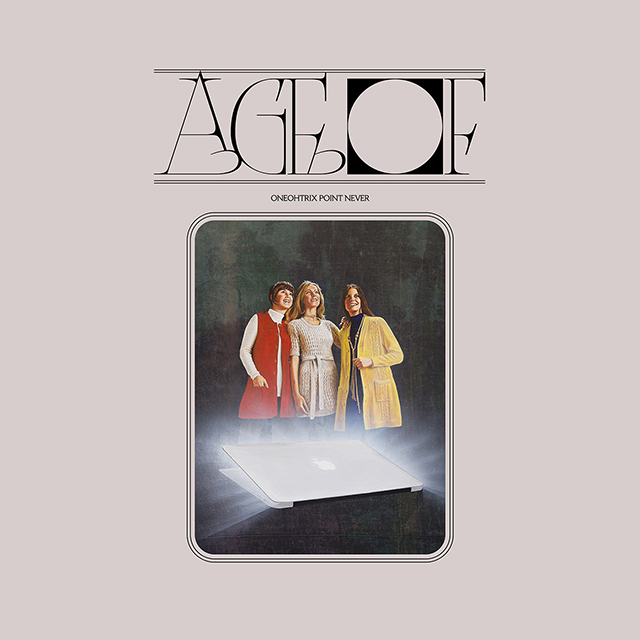

きちんと聴き始めたのは『R Plus Seven』(2013)だったろうか。坂本龍一『エスペラント』(1985)にも通ずる、静謐でありノイジー、乱暴で端正、既存のジャンルに当てはめるのが憚られるその収録曲を聴いて、この人の頭のなかを覗いてみたくなった。その思いは新作がリリースされるたびに驚きや感嘆とともに湧き起こり、インタビューを読んだり、アルバムのカバー・アートに採用されているアーティスト──一連の素晴らしいアートワークは作品世界に近づく手がかりのひとつといえるだろう──について調べたり。そんなふうに思わせてくれるアーティストはそうそういない。

ある程度ジャンルの枠組みのなかで活動しているアーティストであれば、新作であってもなんとなく楽曲のイメージは予測できるものだが、OPNの作品にはそれがまるでないばかりか、アルバム中の次の曲がどのようなものかも皆目見当がつかない。そして不思議なことに集中して繰り返し聴いても旋律やフレーズはあまり記憶にとどまらず、サウンドのテクスチャーが強く印象に残るのだ。OPNのシグネチャーともいえる圧倒的な音の質感は、それぞれの楽曲が収録時間の推移のなかに溶けていったとしても、しっかりと心に刻まれる。それこそがわたしがOPNに惹かれるひとつの理由かもしれない。

ところで、デヴィッド・ロバート・ミッチェルの『アンダー・ザ・シルバーレイク』(2018)はご存じだろうか。LAのシルバーレイクを舞台に、ある女性の失踪事件を独自に追うオタク気質の青年がいつのまにか街の裏に蠢く陰謀にたどり着いてしまうというこの映画を観るたび、わたしはOPNの音楽の手触りを思い出してしまう。ニューエイジ思想を脱構築しつつその残り香を見事にクリエイションに生かしていることからだろうか。

COLUMNS

- Columns

スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns

6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns

♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns

5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns

E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns

Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns

♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns

4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー

DOMMUNE

DOMMUNE