MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

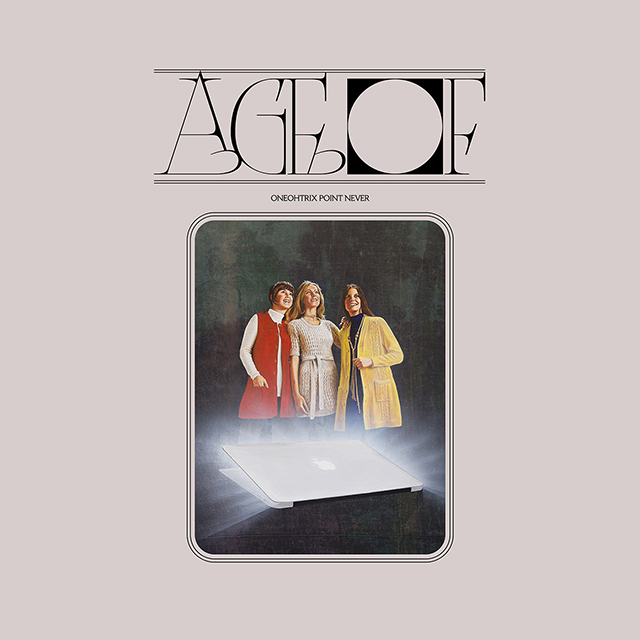

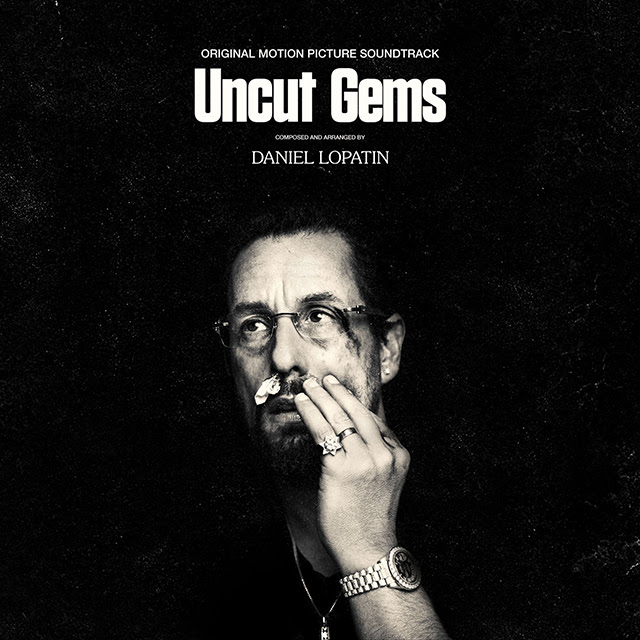

Home > Interviews > interview with Oneohtrix Point Never(Daniel Lopatin) - OPNはいかにして生まれ、そして新作mOPNへと繫がったのか

ヴェイパーウェイヴは僕のカルチャーではないよ。僕のシーンではないし、自分があの一部だったこともなければあれをフォローしたこともなかったし、あの手の作品をあさった、みたいなこともまったくなかった

インタヴュー、その2。その1からの続きです。

さて、彼の自伝の一部と言える新作『Magic Oneohtrix Point Never』からかぎ取れる孤独な感覚については、おそらく前回のインタヴューで本人が語っている。ニューエイジ解釈についても多弁を呈しているが、ひとつ言えるのは、最終的に彼はそれを嫌いではないということ。で、たしかにそれはmOPNにある。歪められた奇妙な音響として。

ダニエル・ロパティンの言葉を読みながら、彼は昔チルウェイヴにも手を染めていたことを思い出したりもした。チルウェイヴにしろヴェイパーウェイヴにしろドリーム・ポップにしろヒプナゴジック・ポップにしろチル&Bにしろ、10年前のインディ・シーンに広く伝染したエスケイピズム──刹那的だが、その刹那においては永遠のまどろみ──は、10年経ってさらに拡散しているようだ。NYのロックダウンによってそれが加速したとしても不思議ではない。ロパティンは、偶然にも、なかば感傷的にそのまどろみを再訪してしまった。が、10年後のロパティンは、彼のインナースペースの記憶を、彼がかつて検査し、調査した夢と現実のはざま、ないしはユートピアとディストピアの揺らぎをコンピュータにコピーすると、こなれた手つきで調整するかのようにそれらを対象化し、彼なりのポップ作品にまで仕上げたと。それがmOPNなる新作の正体ではないのだろうか。本人も認めているように内省的な作品だが、親しみやすい音響に仕上がっていると思う。

御託はこの辺にしましょう。今回もまた、ロパティンがとことん正直に話してくれています。

■そういえば、TINY MIX TAPESというWEBメディアが2019年の終わりに「2010年代のもっとも好きな音楽」として、あなたのChuck Person名義の作品『Chuck Person's Eccojams Vol.1』(2010)を選んでいましたが、ご感想をお願いします。

DL:光栄に感じた。ただ、と同時に僕には難儀でもあったっていうか……だから、自分は必ずしも、あのウェブサイトをやってる連中と同じような喜びとともにあのレコードを聴けるわけじゃない、と。あの音源があそこまで他の人びとにとって意味を持つというのには、自分も本当に「わあ、そうなの?」と興味をそそられる。

あの作品を作ったときはほんと、自分はとにかく……直観的に作った、みたいな。自分を駆り立ててあれを作らせたものがなんなのか自分でもわからないし、意図的にやったところは一切なくて。とにかく「これをやる必要がある」と自分は感じていたし、その通りにあの作品をやって、その結果を人びとがああして気に入ってくれたのは、自分にとってショックであったし、と同時にありがたい恩恵でもあった。

だけど僕にとっては非常にこう、(苦笑)理解しがたいんだよね、他の人びとがあのレコードに見出す重要性というものは……。いや、もちろんそう評されるのは素晴らしいんだよ! とてもワンダフルだし、自分の作り出した何かがいまだにこれだけ長い時間が経ってもなお人びとの心を動かしている、みたいなことであって、それはとても感動的なんだけどね。

■アンビエントやドローンの文脈で出会った我々のようなリアルタイムで聴いてきたリスナーからすると、『Eccojams Vol.1』と同じ年の『Returnal』のほうが圧倒的にインパクトが大きいですし、『Replica』(2011)や『R Plus Seven』(2013)の当時の評価も高かった。なので、後々になって一部のリスナーが『Eccojams Vol.1』のほうを強烈に評価するというのは興味深く、やや不思議でもあります。

DL:うん、そうだよね。僕もいつも困惑させられるんだ、なぜなら自分にとっては──それがなんであれ、いま自分の取り組んでいる最新のものこそ自分に作り出せるベストなものになっていくだろう、そう思ってやっているからさ。だって、僕は生きているんだし、さらに良くなろうと努力しているところで、正直になろうと努めてもいる。だから僕からすれば常に、「頼むから、どうか自分の最新作をいちばん好きな作品にしてください!」みたいな(苦笑)。ところが……うん、僕にしても微妙なところだよ、あの作品は実にナイーヴなやり方で作ったわけだし。でも、と同時に自分にとってそれはとても素晴らしいことでもあるんだけどね。だから、あの作品を聴くとこう、自分の……無垢さを聴いて取れる、みたいな(照れ笑い)。

当時の自分はオーディオ・エディターの使い方すらロクに知らなかったわけで、とにかくひたすら手っ取り早く薄汚いやり方で何かを作っていた。それってとても……っていうか、僕にとっては実際、そっちの方がはるかにセラピー効果のある音楽なんだよな、ニューエイジ・ミュージックを過剰に参照している類いの音楽よりも。なぜなら僕は自分自身を癒す手段としてあの音楽を作っていたから。退屈な仕事の時間しのぎとして何か作りたいなと思ってやったことだったし、あの音楽を作ることで自分もリラックスさせられたんだ。

もしかしたらそれは……コロナウイルスにまつわって生じた実存的な恐れの感覚、そことも少し関わっているのかもね? ここしばらくの間に自分が家族や友人連中と交わした会話、そのすべてはすごくこう、みんながそれぞれの人生を振り返り思索している感じだったし──だから、「一体どうして我々はこの地点にたどり着いてしまったんだろうか?」という。

■日本ではあなたがヴェイパーウェイヴの重要人物のようになっていますが、いかが思われますか?

DL:ああ、あれは僕からすれば、自分のカルチャーではないね。どうしてかと言えば、あれは一種、『Eccojams』に反応した一群の若い世代の連中、みたいなものだったわけで。彼らはなんというか、『Eccojams』をもとにして……それを様式化した、という。で、僕にとっての『Eccojams』というのは基本的に言えば……いやだから、あれが一種の青写真だった、というのはわかるよ。ごく初期の頃に、自分でもこう言っていたのは憶えているからさ、「これは、『誰にだってやれる』という意味で、フォーク・ミュージック(民族音楽)みたいなものだ」って。クッフッフッ! 要するに、ゴミの山にどう対処すればいいか、その方法がこれですよ、みたいな(苦笑)。

■(笑)なるほど。

DL:そうやってゴミを興味深いものにしよう、と。で、思うにそこだったんだろうね、人びとがとくに興味を惹かれた点というのは。だから、あれは個人的かつキュレーター的な作法で音楽にアプローチする、そのためのひとつのやり方だったっていう。でも、ヴェイパーウェイヴは違うな、あれは僕のカルチャーではないよ。僕のシーンではないし、自分があの一部だったこともなければあれをフォローしたこともなかったし、たとえばBandcampでさんざん時間を費やしてあの手の作品をあさった、みたいなこともまったくなかった。まあ、ラモーナ(・アンドラ・ザビエル:Ramona Andra Xavier aka Vektroid他)のことは知っているけどね。僕たちは初期の頃に話をしたことがあったんだ。そこでとても興味深い会話を交わしたし、彼女は素晴らしい人物であり、コンポーザーとしても優秀だよ。ただし、自分は彼女とは違う類いのコンポーザーだと思ってる。

■でも新作は、まさにこうしたOPNをめぐる理解と誤解を楽しんでいるあなたがいるように思ったのですが、いかがでしょうか? というのも、前作、前々作と比べるまでもなく、あなたのキャリアのなかでも明るい作品というか、funな感じが出ていますよね?

DL:うんうん。

■その意味でも、初期=『Eccojams』期のイノセンスを少し取り戻した、それが新作に作用したのかな?とも思いましたが。

DL:ああ、それは間違いなくある。自分にもそれは聴き取れるから。で、これってある意味、自分が話してきた、長いこと言い続けてきたようなことなんだけども(苦笑)──だから、「単に他の音楽を素材に使って『Eccojams』をやるんじゃなくて、自分自身を『Eccojam』(エコー・ジャム)してみたらどうだろう?」って(笑)。

■(笑)それはすごくメタですね。

DL:うん。でも、それに、そっちの方がもっと合法的だし。(編注:もともとヴェイパーウェイヴは既存の曲の無許可なルーピングを元にしている)

■(笑)。

DL:ハッハッハッハッハッ! (作者が同じなので)そんなに僕の名前をクレジットに記載してくれなくてもいいよ、みたいな(笑)。という冗談はともかく、うん、その意見には同意する。明るいし、カラフルで……『Magic Oneohtrix Point Never』収録のアンビエントなピースの多くは、僕の耳には、僕が僕自身を「エコー・ジャム」しているように響く。うん、たしかに。

■そもそもなぜタイトルが『Magic Oneohtrix Point Never』、先ほどおっしゃっていたようにセルフ・タイトルなんですか?

DL:……自分にもわからない! もしかしたらそれは……コロナウイルスにまつわって生じた実存的な恐れの感覚、そことも少し関わっているのかもね? ただ……自分でもどうしてあのタイトルにしたのかわからないんだ。とにかくそういうタイミングだった、というか。ここしばらくの間に自分が家族や友人連中と交わした会話、そのすべてはすごくこう、みんながそれぞれの人生を振り返り思索している感じだったし──だから、「一体どうして我々はこの地点にたどり着いてしまったんだろうか?」という。

■ええ。

DL:「この状況に自分たちを引っ張ってきたのは何? 何が起きてこうなったんだ?」と。彼ら自身の送ってきた人生、世界、そして政治や何やかやにおける人生を振り返っていて……だから一種の、(これを機に)自分たちの人生を査定する、みたいな感覚があったっていう。もしかしたらそれが(このタイトル命名の)由来の一部かもしれないよね?

でも、それと同時に……単純に、音楽そのものに対するリアクションっていう面もあったと思う。今作をまとめていく過程で、「この曲、それからこの曲を入れよう」って具合に楽曲群のなかから選んでいったわけだけど、そうするうちに自分に何かが聞こえてきた──「この曲、これはセルフ・タイトルのレコードみたいに聞こえる」と感じたんだよね。それとは別の曲群ではまったくそう感じなかったし、それよりもあれらの楽曲群はもっと、特定の、音楽的な美学の世界の方と関わっているように思えた。ところが、この曲、これは自分にとっては音楽的にとても自伝的なものとして響くぞ、と。過去に遡って、自分がひとりで何もかもやっていた頃、00年代初期あたりの自分を思わせるものがある、と。

質問:編集部(協力:木津毅)(2020年10月30日)

| 12 |

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE