MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Oneohtrix Point Never- Magic Oneohtrix Point Never

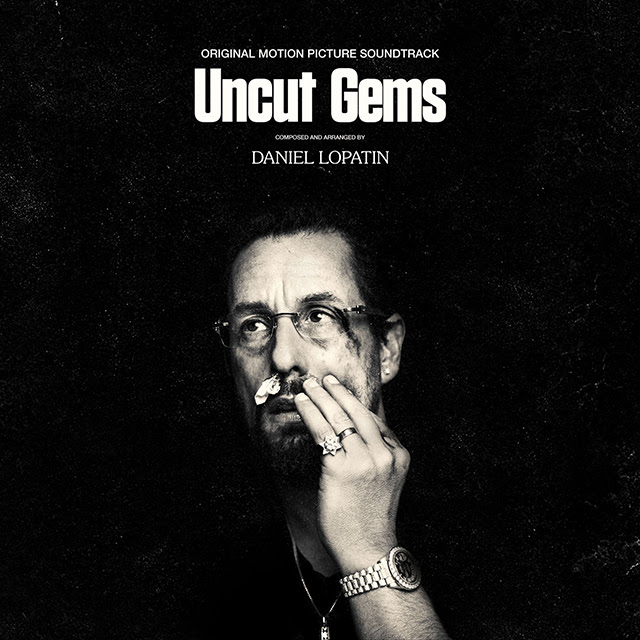

本作『MAGIC ONEOHTRIX POINT NEVER』は、この10年余りの間様々な作品をリリースしてきた主要プロジェクト名(OPN)がセルフ・タイトルとして冠されている通り、自己言及的で、かつ内省的な作品だ。この間のコロナ禍において、ニューヨーク在住のダニエル・ロパティンは、日に日に深刻化する感染状況に怯えながら、多くの人びとと同じように長引く自粛期間中ひたすら自宅へこもり、しばらく無為の時間を過ごしていたらしい(そのあたり、先んじて公開された本人へのインタヴューでも語られている)。好きな映画を観るのもままならず(登場人物たちが物理的に触れ合ったり、モブが登場する場面を観る気になれなかったという)、かといってもちろんオーディエンスを前にしたパフォーマンスを行なえるわけでもない。こうした期間において彼の心身を癒やしたのがネット・ラジオだった。本作は、そこで受けたインスピレーションを元に制作されているようで、実際、「架空のラジオ局から送り出される一日の放送」というコンセプトが据えられている。

幼い頃ラジオ・エア・チェックによるミックス・テープ作りに勤しんだ経験もあり、自然とこのコンセプトは彼のアーティスト活動の原点を掘り返すような意味合いも含み持つことになっていったようだ。そもそもからして、のちのヴェイパーウェイヴ発展の起点となった(とされる)Eccojams なるスタイルの先駆者とされているロパティンのこと、ラジオ放送を模して様々な音の断片をセルフ・サンプリングするように一個の作品を作り上げるという手法を用いることは、当然彼自身の原点のひとつへ回帰することでもあったろう。前作『Age Of』(2018年)での強く思弁的な作風や、このところの映画スコア仕事などで聞かせる電子音楽家としての多彩なキャラクターに鑑みると、かなり「素直」な転回であるともいえる。

かつて世に出た、「文化の遺構」としてのチージーなニューエイジ音楽やジングルめいたコラージュがぶつ切りに漏れ出してくるような本作の感覚は、確かに『Chuck Person's Eccojams Vol. 1』(2010年)とも近しいとは思う。そしてその後、主に諧謔性の部分が外科的に取り出されて前景化していくことになったのが後のヴェイパーウェイヴだったという見方もできるであろうが、そのヴェイパーウェイヴにおいては、あくまでニューエイジなどの「ジャンク」は、「ジャンク」としての性格を増幅されながらハックされ、流用され、(本来消費主義を揶揄する目的もあったとはいえ)逆説的な消費を被るという光景も観察された。

しかしながら、(ヴェイパーウェイヴの文化と自分は本質的に無関係であると嘯く)ロパティンはここで、その「ジャンク性」に対していまもう一度だけプライマルな態度を取り直してみようとしているかのようだ。それは、ニューエイジ的陳腐に対しての極限化された冷徹さと、その一方でニューエイジ音楽が持つ(主に電子音楽的)快楽を切り分けながら、その両面を自らの内において鋭く自覚し直そうとする目論見にも思える。ニューエイジからの安易な快楽主義的呼び声を彼本来の批評性をもって退けながら、「いったいこの音のどこに、なぜ惹かれてしまうのか」について、粘り強い思考を放棄しようとしない。

上述のインタヴューでは、「そうした類い(筆者注:ニューエイジなど)のテープを利用すること、それらをサンプリングするのって、自分からすればほとんどもうアメリカの質感(テクスチャー)を使うことに近い」とも言っている。これは、素直に解釈すれば、「あの時代のバックグラウンド・ミュージック」たるそうした音楽が、いまもなおそのバックグラウンド性を延命しているということなのかもしれないが、むしろここで彼は、「テクスチャーとなり果てたニューエイジ」それ自体を通して現在のアメリカ社会との接続面を確保しているようにも思えるのだ。

一方で、架空のラジオ局というコンセプトの通り、様々な音楽要素が(バックグラウンド的に)寄せては消えるこのアルバムは、その実、ニューエイジに限らない豊富な音楽語彙が投入されていることもすぐわかる。特に、ザ・ウィークエンド、アルカ、キャロライン・ポラチェック、NOLANBEROLLIN、ネイト・ボイスというゲスト陣が参加した各曲において、かなり「現代的」かつポップな表現が行なわれていることが象徴的だが、いびつなヴォーカル変調や飽きっぽい子供のようにコロコロと音楽を展開していく断続感などから、これらのポップネスも実は「現代のアメリカというテクスチャー」を現すために配備されているにすぎないような気がしてくる。要は、ほとんどにおいて「〇〇調」と形容可能な、感情や内面を重視するような表現主義的欲動の欠乏した表徴が人工のさざ波のように寄せ、返し、消えていくのだ。

このように論じてくると、有り体には、この作品でロパティンはすべてが断片化してしまった先にある歴史観の終末を描いているとみるのが、もっともインスタントに導き出される理解となるのだろう。しかし、それはおそらく前作『Age Of』で試されていた世界把握の仕方であって、むしろ本作では、ジャンクの氾濫とそれが呼び寄せる「テクスチャー化」の現象に、「終末の引き伸ばし」というべき狙いが注入されているように感じる。そもそもからしてごく思慮深い(語義のもっとも豊かな意味での「ナード」である)彼は、一創作家が歴史に対して随時終焉を宣告し続けることの不遜に気づいていないはずはないだろう。それなぞは結局、歴史を診断するふりをして終末を恣意的に措定し、結果チャイルディッシュに現在の拒絶を続けてきたようなある種の反動(それはまさに加速主義等の「思想」も含まれるだろうし、ニューエイジ復権への安直な没入なども射程に収めることが可能だろう)へ回収されてしまうということに、彼はいまかつてないほど敏感になっているのかもしれぬ。「ジャンク」の波状攻撃によって終末を引き伸ばすことで、逃避から逃避し、「どうしていまこうなのか?」を問おうとする……。

「ジャンク」と戯れ「ジャンク」を再解釈する行き方は、ある種のシニシズムとすぐさま蜜月を結びたがるものだ。しかしいま、ロパティンは内なるシニシズムをひとまずはより包括的なシニシズムで抑え込もうとしているようにも見えるし、一方で、シニシズムのプライマルな対象化を究めることで、内破的にそれと決別しようとしているようにもみえる。そして、その究明の後、彼の眼前に現れてくるであろう剥き出しの生/実存へ、自らを投げ込んでいくのかどうか……。「ジャンク」と戯れ尽くし、そこに自らも統御しえない輝きを思いがけず見出すことで、どうやらいまロパティンは自らを投企する心構えを整えはじめたのかもしれない。少なくとも、歴史の再開は深い内省からはじまるということを彼は知っているようだ。

彼はもちろんシンガーでも、狭義の意味でのソングライターでもないが、このアルバムは、きわめてシンガー・ソングライター的である。まことに2020年的で、真摯な作品だ。

柴崎祐二

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE