MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Columns > 攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて

スクエアプッシャー4年ぶりのオリジナル・アルバム『Dostrotime』はだいぶ破壊的だ。高速かつアシッディなブレイクビーツが爆発する先行シングル曲 “Wendorlan” が好例だけれど、アナログ機材を使用し原点回帰的な側面をもった前作『Be Up A Hello』(2020)における、素朴に音と戯れるような楽しみからは一気に反転、「電子音の暴力」なんてことばさえ思い浮かぶ。この激しさは前々作『Damogen Furies』(2015)と近い。ブレイクコア・リヴァイヴァルが起こっている昨今、こうしたアグレッシヴなスタイルはタイムリーではあるものの、彼はなぜあらためてこのような方向性を選びとったのだろうか。

近年、アーティストの口からスクエアプッシャーの名が発せられるのをときおり見かけるようになった。筆頭は、エレクトロニックなダンス・ミュージックの分野で今日もっとも注目すべき存在といえるほどの活躍をみせているロレイン・ジェイムズだが、エレクトロニックの領域のみにとどまらず、モーゼス・ボイドやJD・ベックといったジャズ・ドラマーまでもが彼の名を口にするようになっている。

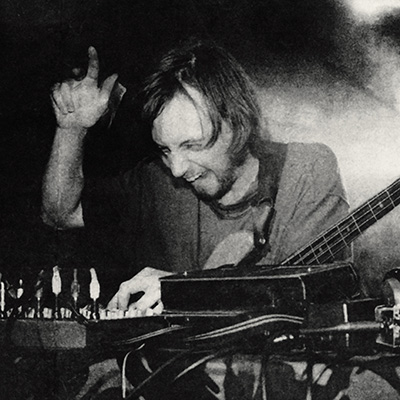

スクエアプッシャーはエイフェックス・ツインやマイク・パラディナス同様、90年代のアンダーグラウンドなUKレイヴ・カルチャーから生まれたジャングル~ドラムンベースのスタイルに触発されたひとりなわけだけれど、その最大の個性は本人が凄腕のベーシストでもある点だろう。生楽器を軸にしたジャズ作品『Music Is Rotted One Note』(1998)はじめ、彼はその特技を活かしこれまでじつに多彩な音楽をつくりつづけてきた。そうした演奏家ならではの独特のセンスがもしかすると今日のジャズ・ミュージシャンたちに刺戟を与えているのかもしれない。

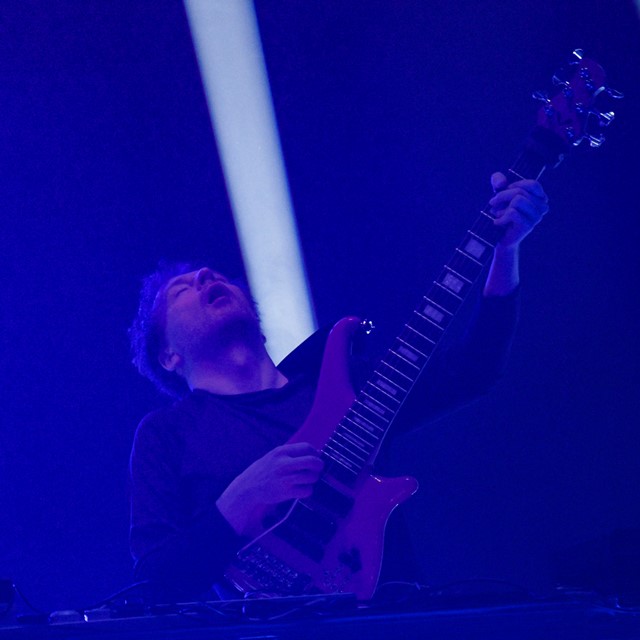

吹き荒れる『Dostrotime』の電子の嵐のなかには、プレイヤーとしてのジェンキンソンの存在を随所で感じとることができる。たとえば疾走するビートのうえで彼らしい泣き節が炸裂する “Enbounce” では、ギターによるものとおぼしきフレーズがねじこまれてもいる。似た発想は “Holorform” でも試みられているし、アシッドぶりぶりの “Stromcor” でうなりまくる低音はジェンキンソンのプレイヤーとしての力量をあらためて見せつけるものだ。ドリルンベース・タイプの曲も気を吐いていて、“Duneray” や “Domelash” からは彼のルーツともいうべきジャングルへの愛を再確認することができる。振りかえれば一昨年の来日公演時、彼はデジタルなサウンドでさえもベースを用いて鳴り響かせていたのだった。あの日の曲目は未発表のものが多かったけど、ひょっとするとそのとき披露されていたのが本作のプロトタイプだったのかもしれない。

全体的にアグレッシヴであるからこそ、逆に、もっとも耳に残るのは冒頭・中盤・最後に配置されたギターの独奏だったりもする。こちらは技巧の披露というよりも聴き手の感情に揺さぶりをかける、穏やかでセンティメンタルなタイプの演奏だ。この手の曲が収録されるのはたぶん、ベース1本でステージに立つ様をとらえたライヴ盤『Solo Electric Bass 1』(2009)以来、オリジナル・アルバムとしては『Just A Souvenir』(2008)以来ではなかろうか。戦闘的な曲と心休まる曲とのこうした同居は、まもなく20周年を迎える00年代スクエアプッシャーの代表作『Ultravisitor』(2004)を想起させもする。

しかしまあなんでこれほど荒々しいのだろう? おなじく凶暴だった『Damogen Furies』には、当時の世界情勢にたいする怒りがこめられていた。では新作『Dostrotime』はなににたいして腹を立てているのか。

ここ10年ほどに限ってみても、スクエアプッシャーはアイディアやコンセプトの面においてさまざまな試行錯誤を繰り返してきた。架空のバンド(2010/2017)、ロボットによる演奏(2014)、ソフトウェアの開発(2015)、ブレグジットにたいして世界各地のアーティストたちとの連帯を試みる「国境なきMIDI」(2016)、睡眠導入ヴィデオのサウンドトラック(2018)、クラシック音楽家への楽曲提供(2019)、レイヴ・カルチャーがふたたび注目を集めるようになった時代に実体験者として当時の気持ちを振りかえること(2020)、あるいはファースト・アルバムのリイシュー(2021)。

新作のもうひとつのポイントは、リリース形態がCD、LP、ダウンロード販売のみである点だ。今回ジェンキンソンはみずからアートワークやTシャツのデザインまで手がけている。だからストリーミング・サーヴィスの排除をメッセージとして受け止め、深読みすることも可能だ。たとえばワン・タップ/ワン・クリックで音楽を流しっぱなしにすること。アルゴリズム(それは大企業の利益最大化に貢献する)による誘導に身をゆだねること。どの曲をいつどのタイミングで再生しどこで止めたか、監視されること。『Dostrotime』がもつ破壊的パワーはそうした聴き方にたいする考察をリスナーに促しているともいえるのかもしれない。

かつて「テクノロジーに使われてしまう」ことを懸念していたジェンキンソンだ。このアルバムで彼は、音楽を聴くことが能動的な行為でもあることを思い出させようとしているのではないか。スクエアプッシャーのサウンドや演奏力が幾人かの後進たちのインスピレイション源となったように、『Dostrotime』の問題提起もまた、よりよい未来をのぞむ新たな世代への遺産となっていくにちがいない。

スクエアプッシャー自身による『Dostrotime』各曲解説 >>

Profile

小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。

COLUMNS

- Columns

スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns

6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns

♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns

5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns

E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns

Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns

♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns

4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー

DOMMUNE

DOMMUNE