MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

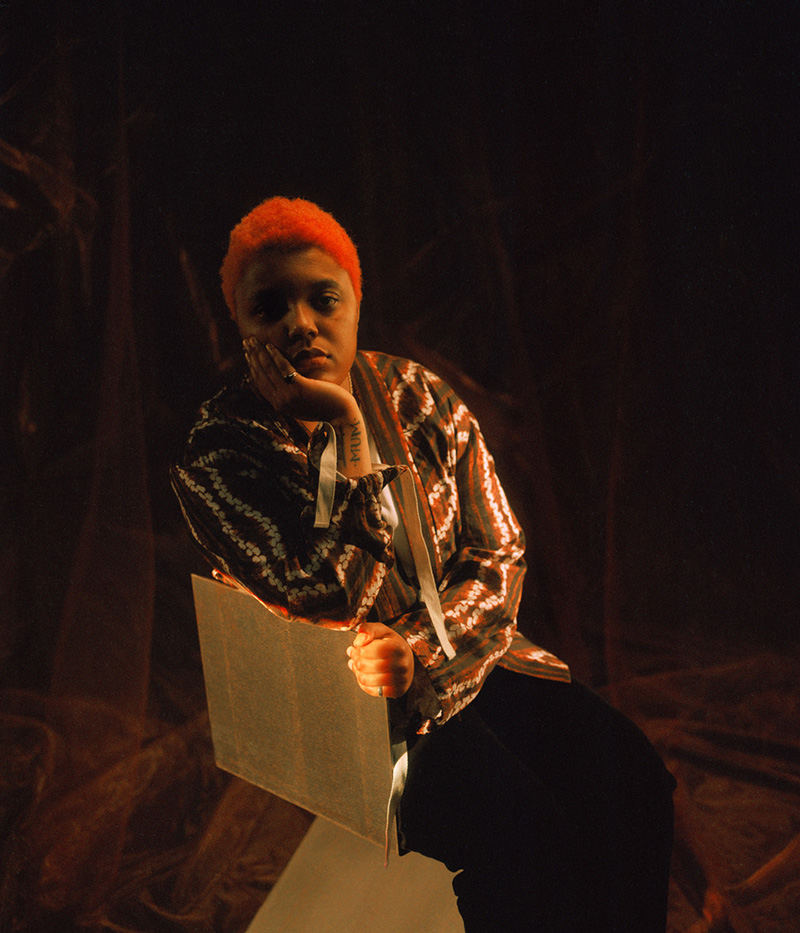

Home > Interviews > interview with Loraine James - 路上と夢想を往復する、「穏やかな対決」という名のアルバム

ある意味、このアルバムを紹介するのは簡単だ。まずは1曲目を聴いてくれ。その曲の、とくに2分ぴったりに入るドラミングに集中して欲しい。もちろん同曲は、入りのシンセサイザーの音色もその沈黙も美しい。だが、ドラムが入った瞬間にその曲“Gentle Confrontation(穏やかな対決)”には風が吹き抜け、宙に舞い、曲は脈動する。彼女は「私はものすごく疲れているし、退屈だ」と繰り返しながらも、そのサウンドは唐突に走り出し、ものすごいスピードで駆け抜ける。スクエアプッシャーとエイフェックス・ツインのドリルンベースを受け継いで、独自に発展させたのがロレイン・ジェイムスであることにいまさら驚きはないが、あらためてここには彼女の魅力が凝縮されている。夢見る旋律と躍動するリズムが合成され、世界が開けていくあの感覚だ。

ロレインの音楽にはつねにメランコリアがつきまとっている。今作はまさにその内的な「穏やかな対決」がサウンドと言葉に、さらに繊細に表れている。ロンドンの、ストリートやその地下からわき上がるグライムやドリルのリズムは、ここではアンビエント/エレクトロニカのフィルターを通り、ほかのものに生まれ変わっている。ときにはジャジーに、ときにはソウルに聞こえるが、しかしその背後には必ずロンドンの薄暗い香気が漂っているのだ。“Glitch The System”などはまさにそれで、このグライム化したドリルンベースは、90年代の〈Warp〉が踏み込めなかった領域である(もっとも、ブレア以前のロンドンには今日ほどの格差はなかったろうし、今日ほどの荒廃はなかっただろう)。

それはそうと、ここでぼくがあえて特筆したいのは、モーガン・シンプソンとの共演、“I DM U”なる曲だ。ブラック・ミディがまさかここにいるとは想像だにしなかったが、彼がドラムをたたくその曲“I DM U”は90年代なかばくらいのジャズに傾倒したカール・クレイグを彷彿させる。“Cards With The Grandparents” のちょっとしたリズムの遊びも素晴らしいし、ハードコアなリズムとドリームポップが併走する“While They Were Singing ft Marina Herlop”もまた素晴らしい。

エレクトロニック・ミュージックがいまも進化しているのだとしたら、多かれ少なかれ埃にまみれながら、ロレインのアルバムのように一歩踏み出すのだろう。言うまでもなく、この音楽はベッドルームから路上に繋がっているし、路上から夢想へと、そしてその夢想からまたリアルなこの薄汚れた世界へと繋がっている。彼女は疲れてもいるが、動いてもいるし、退屈だが、夢見てもいるのだ。「穏やかな対決」という、すなわち相反するモノ同士が同居する両義性を秘めたこのアルバムをぜひ聴いて欲しい。今年のベストな1枚だ。

100万回聴いたことがあるようなものは作りたくないなって。ただどっかで聴いたことがあるようなものがやりたいときもあるけどね。そこに自分なりのひねりを加えるのが好きだから。

■昨年のあなたの東京でのライヴは素晴らしく、オーディエンスの反応もとても良かったと思いますが、日本での思い出を聞かせてください。

ロレイン:驚きがいっぱいあって、たくさんのものを見聞きして、日本語が喋れないから覚えたいなあと思った。とにかくすごく美しくて、会った人はみんな優しくしてくれて、オーディエンスも音楽を楽しんでくれてる感じだったし、ライヴ後にちょっと話したりサインしたりして、本当に楽しかった。

■あなたの新譜がこんな早く聴けるとは思っていなかったので、これは嬉しい驚きでした。ライヴやツアーで忙しいなか、よくこんなにそれぞれが凝っている曲が16曲も入ったアルバムを完成させましたね。これら楽曲はおそらく作り貯めていたもので、それをいっきにブラッシュアップしてしまった感じですか?

ロレイン:何というか、いつも、ある日アルバムを作りはじめようと思い立って、あまり時間をかけるのが好きじゃなくて最長半年くらいで作るんだけど、その期間は書ける時に書くという感じ。今回は確かにライヴで忙しかったからいつもよりも少し大変というか、時間がかかったかもしれないけどね。

■そして、1曲目の“Gentle Confrontation”を聴いたとき、これは素晴らしいアルバムに違いないと確信しました。美しくて、力強くて、エモーショナルです。とくにこのドラム・プログラミングが自分には突き刺さりました。そしてアルバムを最後まで聴いたら、作品全体が、自分がそのとき予感した以上に素晴らしくて、すっかり打ちのめされてしまいました。レーベルのプレス資料には「10代のロレインが作りたかったであろうレコードだ。アルバムの音楽的傾向も、その時代を反映している」と書かれています。たしかにここにはDNTEL、ルシーン、テレフォン・テル・アヴィヴといった10代のあなたの影響を与えた人たちのサウンドが入っていますが、それだけではないでしょう? 2曲目の“2003”の歌詞にあるように、自分のルーツを見つめたかったというのはあったと思いますが。

ロレイン:たしかに“2003”はこれまででもっとも自分の弱い部分が出ているというか、あれは父についての曲で、これまで彼について曲を書いたことがなかったから。もちろんDNTEL、ルシーンといったサウンド以上のものが含まれているし、あれはティーンエイジャーの頃に通学のときに聴いてたりしたもので、音楽の部分での今の自分を形成したもので。彼らの音楽については、ソフトでエモーショナルなものを感じていて、そういう部分を自分自身のなかから引き出して音楽に取り入れるのを助けてくれたというか。何だろう、去年はいろいろ考えることが多くて……家族とか、人生ってあっという間だなとか。今回のアルバムは7歳くらいの頃から現在の27歳までに受けてきた影響が入っている、ある意味タイムカプセルみたいなもの。DNTEL、テレフォン・テル・アヴィヴはもちろんロックやR&Bもあるというね。

■ぼくは、ワットエヴァー・ザ・ウェザー名義の作品やジュリアス・イーストマンにインスパイアされた『Building Something Beautiful For Me』を発表した後に続くアルバムとしては、ものすごく自然に感じました。(ドラムベースからIDM、アンビエント、ベース・ミュージック、R&B、シンセポップ、エレクトロニック・ミュージックのいろんなスタイルが混在し、またときに生演奏も取り入れながら、あなたの自身のサウンドとなって展開されている)あらためてこのアルバムのコンセプト、生まれた経緯などについて話してもらえますか?

ロレイン:まず作りはじめたのが去年の5月くらいで、その時点ではまだどういう感じにしたいのかは自分でもわかっていなくて。というか毎回、アルバムが何についてのアルバムになるか、最初は全然わかってない。ただ今回は、いつもコンピュータ内で作ることが多いから、ちょっとそこから出たいなっていうのはあった。だからペダルを買って、いままでアルバムで使ったことはなかったけど使ってみたりした。テクニカル面でいうと自分が最後まで面白がって作れるものがやりたいというのがあったと思う。実験的なものというか。参加してほしい人のアイデアもいろいろあって、でもそれが途中で変わったりもして。とにかく、いろんなものを入れるんだけど、その辻褄が合うように、ランダムにならないようにしたいっていうのは思ってた。そこは実際まあまあ達成できたんじゃないかなと思ってる。ひとつのアルバムに全部入れて融合させるっていうね。16曲もあるから実はちょっと心配だったんだけど、「そこは気にせず楽しもう」ということにして(笑)。新しいことをやってみたり、自分にとっては作っていて一番楽しいアルバムだったよ。

■まだ聴けてないのですが、mouse on the keysとも一緒にやったそうですね。その曲はどんな風に作られていったのでしょうか?

ロレイン:mouse on the keysはずっと大ファンで、10年くらい前にロンドンで観たことがあって。それで、メッセージを送ってみたらどうなるかやってみようと(笑)。「あなたたちの大ファンです。アルバムに参加してくれませんか?」という感じで。実は去年の東京でのライヴで2秒くらい会ったんだけどね。とにかくまずこちらからキーボードを演奏したものを送って、そしたら彼らから音源が送られてきて、それを合体させたという。もしよかったら取材のあとその曲送るね。

通常のドリルの感じも好きだけどね。でも自分はそれを再現できないのがわかっているというか、元々の文脈があるわけで、自分がそこに属していないのに、そこで生まれたものをそのまま盗むっていうことはできないし。

■最初は1曲目の“Gentle Confrontation”が圧倒的に好きだったんですが、アルバムを何回も聴いていると、中盤に集めた、実験色が強いいくつかの楽曲が好きになりました。“Glitch The System”、“I DM U”や“One Way Ticket To The Midwest ”、“Cards With The Grandparents”のような曲ですが、これらは、それぞれ曲のコンセプトも違っていて、たとえば“I DM U”ではブラック・ミディのMorgan Simpsonの生ドラムとの共演があって、“One Way Ticket〜 ”は穏やかなアンビエント風で、“Cards With〜”はラップが入ったコラージュ的で実験的な曲です。実験的なドラムンベースとアンビエントと歌のコラージュの“While They Were Singing ft Marina Herlop”も素晴らしい。こうした曲を聴いていると、あなたには、エレクトロニック・ミュージックのなかで、何か斬新なことをやろうという野心があるんだなと思うのですが、今回あなたがやった音楽的探求について話してもらえますか? 個人的に“I DM U”は、とくに好きです。シンプルだけど、ものすごい推進力があって、深いエモーションも感じます。

ロレイン:“I DM U” はライヴのドラマーが欲しいと思っていて、モーガンのことは大ファンだし、彼のドラムって普通じゃないというかクレイジーでしょ(笑)。元々あの曲には電子ドラムを使っていたんだけど、なんかもっとライヴ感が欲しいと思ってそれで彼にお願いした。“Cards With The Grandparents” は私と祖父母がカードゲームをしているところを録音してカードを切ってる音をスウィープサウンドっぽくしたり、曲にテクスチャーと動きを出して、それを楽器みたいにするのが面白かった。それからマリーナ・ハーロップとの曲は、たとえばいい感じのシンセがあって、でもドラムが必ずしも1,2,3,4じゃなくてちょっと動くとか、そこで一瞬だけ混乱させたりして。そこにマリーナの歌が重なって、その軽やかさとドラムのハードな感じがミックスされるっていう。とにかく実験しつつ遊びながらやってみて、「ああこのリズムパターンはいままでやったことないかも」ということが起こったり、たまに自分自身も混乱しちゃったりして、でもそれも面白いっていう、一番はそこだった。

■野心についてはどうですか?

ロレイン:うーん……頭の隅にはあるかもしれない。というか、100万回聴いたことがあるようなものは作りたくないなって。ただどっかで聴いたことがあるようなものがやりたいときもあるけどね。そこに自分なりのひねりを加えるのが好きだから。

■“confrontation(対決)”という言葉があり、アルバムには力強さもありますが、同時にメランコリックで、内省的なところもあると感じました。『Reflection』も内省的でしたが、あのときとは違う感情が注がれていますよね。あなたはいまアーティストとしては順風満帆で、悲しくなるようなことはないと、おそらくあなたの表面しか知らない人間は思うでしょう。じゃあ何があなたをメランコリックな気持ちにさせるのか、話してもらえますか? そしてこの“confrontation”の意味についてもお願いします。

ロレイン:どうだろう、私の心はいつもあっちに行ったりこっちに行ったりしているからなあ……。ああでも父が亡くなって今年で20年だから、去年作っているときも、このアルバムが発売されるのがちょうどその年になるんだなっていうのは意識していたと思う。別にそれについて話そうと思っていたわけじゃないけどね。“2003”を作っているときに、元々はラッパーを起用しようかと思ってたけど、結局は自分ひとりで歌詞を書いて完成させることにして。でもそうだね、子どもの頃のことは結構考えていたかもしれない。よく理解できていなかったこととか、幼すぎてきちんと消化しきれていなかったこととか。だからアルバム制作が進むにつれて、特にメランコリックにしようと思ってないのに気づくとメロディがそうなっていたみたいな部分はあったかもしれない。ああでも元々DNTELとかにもメランコリーな部分があるし、そういうサウンドに惹かれがちなんだと思う。

■Confrontationの意味については?

ロレイン:まず過去と向き合うということ。これまでちゃんと向き合ったことがなかったし、自分の気持ちについて語ってこなかったから。音楽はそういう気持ちを吐き出させてくれるものだから、言葉があってもなくてもね。あと時間が経過したことで、自分の気持ちを以前よりも作品に込められるようになってきたのかもしれない。

■歌詞を書いて16曲あるうちの9曲であなたは歌を歌っています。言葉でも伝えたいことがあるからだと思いますが、今作でとくに重要な歌詞はどの曲なのでしょうか? やっぱり“2003”ですか?

ロレイン:うん、絶対そうだと思う。実はあの曲を何度かライヴでやったんだけど、何回か、歌わなくていいかってなったんだよね。ちょっと恥ずかしいというか、弱さを曝け出す感じがして、それでインストゥルメンタル・ヴァージョンにしちゃったり。あとクラブとかでやると、曲の内容に対して演奏する状況が合ってないというか、そういうのもあったし。でもアルバムが出たらもっと歌う場面が増えると思うから、まあ楽しみだけど、どうなるんだろう(笑)。

■曲名にメッセージがこもったダブステップ風の“I’m Trying To Love Myself”に歌詞/歌がないのは、なぜでしょうか?

ロレイン:何だろう、自分のことが好きになれない時期ってあると思うんだけど、大人になるにつれて少しずつ自信が出てくるっていう。あとはこの曲でDNTELの“Anywhere Anyone”って曲のサンプルを少し使っていて、その曲に“How can you love me if you don’t love yourself”って歌詞があって、その曲を元にしているというか。とにかく口数が多い感じの曲にはしたくないっていうのがあったんだよね。

進化してると思う。たとえばいまドラムンベースの新時代になっていたり……まったくの、本当に新しいっていうものはないと思うけど、20年前のものを、影響を残しつつ新しくするっていうことは起こってるんじゃないかな。

■今回のアルバムを制作するに当たって、あなたをもっとも感動させた出来事があれば教えてください。

ロレイン:“Cards with The Grandparents”を作ったこと。ふたりとも高齢で、でもなかなか会えてなくて、特にパンデミック中は彼らを感染させないように、っていうのもあって2年くらい会えてなかったから。曲を作り終わって聴いたときにはグッとくるものがあったし、今後ライヴでやるときもちょっとエモーショナルになりそうな気がする。

■“Tired of Me”のリズムはおそらくドリルから来ていると思うのですが、あなたは昔から、ある意味ストリートでもっとも悪評の高いこのスタイルをあえて用いています。それはあなたがドリルの音楽的なおもしろさに着眼しつつも、ドリルにまつわる偏見を打破したいというのもあるんじゃないかと思うのですが、どうなんでしょうか?

ロレイン:そう、別の文脈に嵌めるのがすごく好きだから。もっとエレクトロニックで実験的な感じにするとか。通常のドリルの感じも好きだけどね。でも自分はそれを再現できないのがわかっているというか、元々の文脈があるわけで、自分がそこに属していないのに、そこで生まれたものをそのまま盗むっていうことはできないし。でもサウンドとしてすごく興味深くて、面白いドラムパターンがあったり、もう明らかにドリルだとわかったり。それに対して「これをもっとグリッチっぽくしたらどうなるだろう」とか、「ディストーションかけたらどうなるだろう」とか、そうやっていろんなジャンルの音楽をいじってみるのが楽しい。

■“Speechless”のイントロのシンセサイザーの音が大好きで、まさにあなたのサウンドだと思いますが、あなたにとってエレクトロニック・ミュージックは、いったいどんな意味を持っているのでしょうか? 大きな質問ですが、エレクトロニック・ミュージックというのはこんなにも素晴らしいものだということを、あなたの言葉で説明して欲しいのです。

ロレイン:そうだなあ……私にとっては……私は自分が聴いたものを自分自身の音楽に作り替えるのが好きで、これまで刺激を受けてきたたくさんのエレクトロニック・ミュージックもそうだし、たとえば40代の白人男性が作ったものだったり、でも自分は明らかにそうではないから、影響を受けた音楽を自分の人生の視点から再分脈化するというか、つまりそれは彼らとはかなり違う視点だったりする。あと一般的にエレクトロニック・ミュージックっわりと冷たい印象というか、エモーショナルじゃないし無防備でもない感じがあるでしょ。でも自分はそれとは違うことがしたいと思って、そこに自分の気持ちを込めてもいいし、すごく温かいものにだってできるし、真面目なことを語ってもよくて、別に機械的なものである必要はない、コンピュータっぽいものである必要もない。機械的がダメってことではなくて、それ以外のものであってもいいっていうことなんだけど。それでもいいし、それ以上でもいいと思うんだよ。うん、だから、エレクトロニック・ミュージックはこうであるっていうのを広げるというか。だってエレクトロニック・ミュージックはコンピュータだけでも冷たいだけでもなく、それ以上の部分がもっとたくさんあるから。

■あなたから見て、エレクトロニック・ミュージックはいまも進化していると思いますか?

ロレイン:進化してると思う。たとえばいまドラムンベースの新時代になっていたり……もちろん自分が好きなもの、好きじゃないものっていうのはあるけど、いま嫌いでも今後大好きになるかもしれないし、あといまって90年代を彷彿させるものだったり、00年代っぽいものが来ていたり、だから新しいけど懐かしい感じのものとか。まったくの、本当に新しいっていうものはないと思うけど、20年前のものを、影響を残しつつ新しくするっていうことは起こってるんじゃないかな。

■とにかく、最高のエレクトロニック・ミュージックのアルバムをありがとうと言いたいです。また、お会いできる日を楽しみにしています。さよなら。

ロレイン:来年また行きたいと思ってる。それじゃあ、また。

序文・質問:野田努(2023年9月21日)

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE