MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

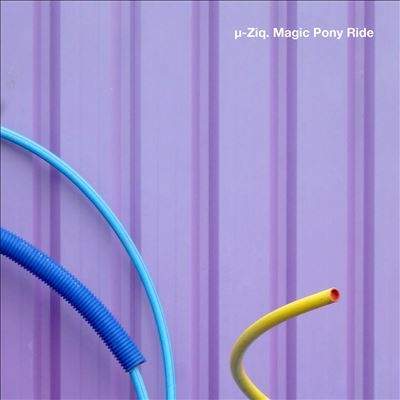

Home > Reviews > Album Reviews > µ-Ziq- Magic Pony Ride

90年代後半におけるUKのエレクトロニック・ミュージック、ことにAFX周辺(という言い方は他のプロデューサーに失礼だが、日本ではわかりやすいので敢えてそう書いている)の多くの作品、スクエアプッシャーにしろルーク・ヴァイバートにしろグローバル・コミュニケーションにしろ、そしてマイケル・パラディナスにしろ、あの時代の彼らをジャングルからの影響を抜きに話すことはできないでしょう。主要な影響源がNYエレクトロやシカゴ・ハウスやデトロイト・テクノにあった90年代前半のやり方から、いきなりハンドルを切ったかのように、それがラウンジであれ、ジャズ・フュージョンであれ、インダストリアルであれ、ブレイクビートを使った自由奔放かつ創意ある組み合わせによるリズムを取り入れている。ジャングルにおけるリズムの進化のなかに、これは面白いことができそうだという可能性を見いだしたのだろう。『ドラムンベース・フォー・パパ』やカメレオンの「リンクス」、“カム・トゥ・ダディ”や“ガール/ボーイ・ソング”、『ハード・ノーマル・ダディ』……、そしてマイケル・パラディナスの『ルナティック・ハーネス』。

もっともマイケル・パラディナスは、『ブラフ・リンボー』(1994)の頃から、たとえば当時度肝を抜かれた“ヘクターズ・ハウス”のような曲にも、いや、襲撃だったあのデビュー・アルバム『タンゴ・ンヴェクティフ』(1993)にだってレイヴ・カルチャーとの繋がりを示す痕跡はあった。それを言ったら、そもそもパラディナスをその気にさせた“アナログ・バブルバス”のブレイクビートからして遠からず繋がっている。だが、ジャングルを自分たちのリズムとして咀嚼するというか、より創造的に応用し、リスニング・ミュージックとして洗練させたのは90年代後半になってからの話だ。なんにせよ、AFX周辺がUKの移民文化とリンクする荒々しいアンダーグラウンドから生まれたそのリズム革命を自己流に解釈していったとき、彼らはもうひとつの高みに向かっていったと言えるだろう。その音楽にタグ付けされた、“ドリルンベース”という珍妙なネーミングは、ある意味バカバカしく、ある意味適切でもあった。ドリルの音でダンスするのは難しいが、あり得ないほど速い連打に笑えるかもしれない。

『ルナティック・ハーネス』はそんななかの1枚で、いまではすっかりIDMクラシックに括られている、パラディナスの代表作の1枚だ。もっとも、リアルタイムにおいては、さきほど挙げたほかの作品のインパクトもそれなりに強くあって、とくにパラディナスの場合はAFXとの比較が不可避的だったりしたので、印象で言えばこの1枚だけが突出していたわけではない(それほどこの頃は濃密だった)。あるいは、在りし日のパラディナスが恐ろしく多作だったことも関係しているのだろう。1995年に初めて取材したとき(ele-king vol.01収録)、彼はすでに550曲作ってあると言っていたが、それはあながちハッタリではなく、『イン・パイン・イフェクト』(1995)以降、ファンキーなジェイク・スラゼンガー、フロアよりのタスケン・レイダーズ、テクノよりのキッド・スパチュラ、ジャジーなサンプルを多用したゲイリー・モシェレス等々、いろんな名義でいろんな作品を出しまくった。(そして近年は、この頃出し切れなかったものを出し続けている)

だからこそ、『ルナティック・ハーネス』の25周年記念としてのリイシューには意味があるのだろう。ジャングルのみごとな応用とパラディナスの遊び心ある折衷的なアプローチのもっとも洗練されたアルバムは、いま聴いても、いや、いま聴くとなおのこと十分に楽しめる。つまり同作はいまや歴史から切り離されているわけで、だからもう、同じようなアプローチの他の作品のことは忘れて、この作品のみに集中できるのだ。“ブレイス・ユアセルフ・ジェイソン”なんて本当に良い曲だけれど、この頃は他にも良い曲がたくさんあったから。(歴史のなかで聴く醍醐味を失いつつある現在において、それを感じたいのであれば〈プラネット・ミュー〉をチェックしましょう)

というわけで新作の『マジック・ポニー・ライド』の話をすると、「少なくともジャンルやスタイルに関しては『ルナティック・ハーネス』のフォローアップのようなものとして作られている」と〈プラネット・ミュー〉のサイトの紹介文に記されている。手法的には「続編」と見ていいのだろうが、趣は著しく違っている。だってこれは、「喜びとメロディ、ジャングルにインスパイアされた」と、まあ、ぶっちゃけたことが書いてあって、たしかにその通りの内容なのだ。

もとよりパラディナスの音楽を特徴付けるのは、激しいリズムとメロディアスな上物にあったわけで、くだんの『ルナティック・ハーネス』はヴァリエーションの豊かさと完成度の高さにおいて傑作だった。その幅の広さのなかには、ラウンジ的なゆるさやユーモアもありつつ、ブレイクコアへの架け橋ともなるような暴力性も内包している。刃物恐怖症の身としては、ハサミの音?に聞こえるルーピングには、いまでも耳をふさいでしまうのだけれど、そこへいくと『マジック・ポニー・ライド』はじつに平和な作品だ。彼の家族への曲(娘のエルカをフィーチャーした曲があり、亡き父への曲など)があるように、これは愛情によって生まれた心温まるアルバムなのである。

『ルナティック・ハーネス』のフォローアップ作と言っても、“ヘスティ・ブーム・アラーム”のような複雑なエディットで飾り立てるよりは、シンプルに聞こえることを意識したのだろうか、地味であることの美学(表向きの華やかさよりも地に味があること)に徹しているように感じる。そのことは最初の2曲を聴いてもらえればわかると思う。とはいえ、“ターコイズ・ハイパーフィズ”のように“ヘスティ・ブーム・アラーム”直系の曲もあるにはある。が、ぜんぜんドリーミーだし、向いているところが違いすぎる。繊細なメロディやアンビエント・タッチの柔らかい音色もまた今作の特徴で、シングル・カットされたリズムが強めの“グッドバイ”にしてもそう。

パラディナスといえば、このところずっとレーベル・プロデューサーとしての仕事のほうがよく知られるところで、〈プラネット・ミュー〉は変わらず活動的だし、エレクトロニック・ミュージックのプラットフォームとしていまでも生き生きとしている。だが、ミュージック名義としての作家活動となると、90年代とは打って変わって、すっかり寡作な人になっている。先にも書いたように、ここ最近は未発表作品をまとめたアーカイヴ・シリーズ(1992年から1999年までの未発表曲が年代別に4枚のアルバムに分けられている)のリリースがあるぐらいで、昨年、スペインの〈Analogical Force〉からリリースした『スカーレイジ』(2021)が2013年の『チュード・コーナーズ』以来となる8年ぶりのオリジナル・アルバムだった。

『スカーレイジ』を作ったこと、それからアイスランドでの乗馬が新作を作るうえでの重要な体験となったそうだ。なるほど、たしかにそんなイメージかもしれない。軽快で心地よく、もうこれは“ドリル”ではない。しかしね、実際馬のうえにまたがったりすると、思っている以上に高くて、硬くて、けっこう怖いんだよね。しかし、マイケル・パラディナスは、馬に乗ってアイスランドの大地を駆けていったと。

アイスランドを駆ける馬かぁ……よくわからないけど、猛暑の夕暮れ時にビールを飲みながらそんなことを想いつつこのアルバムを聴いていたら、ほんのちょっと気分が良くなった。世のなかが暗く沈んでいる時期には(ここ日本ではとくにそうだよね)、このとんでもない多幸感はだいぶ場違いな気もするのではあるが、だいたいパラディナスは、昔から少しだけなんかちょっとズレている感じがあったし、そんなところが魅力でもあるので、うん、これはいいんじゃないでしょうか。

野田努

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE