MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Columns > ♯2:誰がために音楽は鳴る

平日の朝の9時台の渋谷行きの電車のなかといえば、そりゃあもう、その1時間前よりは空いているため多少はマシだが、それでもまだ混んだ車内は最悪な雰囲気で、ゲームやメルカリやYouTubeやなんかで時間を潰す勤め人や学生、座席に隙間なくそれでも眉間に皺を寄せた人たちは居心地悪そうに座り、たまにいびきをかいている輩もいると。まあ早い話、幸せとは思えないような人たちでいっぱいだ。だからそんななか、音楽を聴きながらステップを踏んでかすかとはいえ歌まで歌っているうら若き女性がいたら、周囲が視線を寄せるのも無理はない。ただし、そう、怪訝な目で。

たまたま偶然、彼女はぼくのすぐ前にいた。電車が動いているうちはまだいいが、停車し、ほんの数十秒の静けさが車内に訪れると彼女が歌っているのがはっきりとわかる。聞こえた人はそこで「ん?」と思う。ドアが閉まり、電車ががーっと音を立ててまた走りだすと人びとは手元のスマホの画面に視線を戻す。そして次の駅で停まり、やかましいアナウンスが消えた瞬間、ふたたび彼女の歌が聞こえる。よく見ればその身体はリズミックに動いている、いや、踊っている。目は遠くを見つめ、輝いている。その両耳に突っ込まれたイヤフォンのコードは、彼女の首からぶら下がっているiPhoneに繋がっている。

ぼくは視線を下方に移動し、目を細め、画面を見ようとする。どんな音楽が地獄行きの車内で、かようにもひとりの女性をキラキラさせるのか、音楽メディアに携わる身として興味があった。ところがしかし、彼女の腰のあたりで揺れている小さなコンピュータは、ぼくの位置からはちょうど垂直に傾いている。そうこうしているうちに電車は終点の渋谷に近づいていく。

音楽が「私たち(we)」の音楽であることは素晴らしいとされている。「私たち」「コミュニティ」、あー、またか、またその話か。音楽の価値を主張するうえで、この手の社会学的な論調はなんども繰り返されている。まあ、ほんの一時期のレイヴ・カルチャーにはその美しさがあったのかもしれないけれど、だからといって、音楽が「私」の音楽であることが、すなわち個人的な体験であることが悪いということなど……まったくない。

ことにイヤフォンやヘッドフォンで聴くことのほうが当たり前のこんにちでは、それを取り巻く環境からいっても音楽はおうおうにして「私」の音楽だ。この場合の主語たる「音楽」は、自分のセンスに合う折々の音楽であろう。が、そうではなく、否応なしにそれが「私」の音楽である場合がある。たとえばひとが「悲しみ」に打ちのめされたとき、「私」の音楽はよすがになりうるだろう。

「悲しみ」、これもまたよく使う言葉だ。シニカルになるひとがいたとしても、ぼくは責めない。ぼく自身も長いあいだそういうところがあった。だが、もう心をあらためた。ニック・ケイヴは昨年の『ニューヨーク・タイムス』のインタヴューでこう話している。「人生とは安定したものでも頼りになるものでもない」

「悲しみ」は誰の身にも降りかかるだろうし、人生において逃れることのできない経験のひとつだ。地震災害のようなこともあれば、ニック・ケイヴのように家族の急死ということもある。「悲しみ」は、人生を生きていけばいくほど経験する確率が上がるのはたしかだ。スリーター・キニーという、90年代のライオット・ガール時代の最後のほうに登場した女性パンク・バンドが近頃出したアルバム『Little Rope』は、メンバーのひとりが、自動車事故で母親と継父を亡くすという悲劇を経て制作された最初のアルバムで、作中には「悲しみと喪失感」が貫かれている。ぼくは、シリアスな「悲しみ」の音楽があることに感謝する。こうした音楽を心底必要とするときが、おそらく、人は生きていれば訪れる可能性が高い。

ぼくには、ニック・ケイヴ&ザ・バッド・シーズの2019年のアルバム『Ghosteen』の良さがさっぱりわからなかった。ケイヴが、ウォーレン・エリスという唯一無二の天才的な音楽家といっしょに、15歳の息子を亡くしたことの悲しみと救済を言葉とサウンドで表現したスピリチュアルな作品、それ以上の言葉はなかった。が、いまは事情があって、ひょっとしたらその核心に少しは近づけるかもしれない、と思ったりもしている。先に紹介した『ニューヨーク・タイムス』の記事は、取材者もまた不慮の事故によって夫を亡くしているためケイヴの心に寄り添いながらの取材となり、ふたりは「悲しみ」という感情についてとことん掘り下げている。(英語には「悲しみ」がよく使われる言葉だけでも「grief、sadness、sorrow」と3種類あり、日本語変換するとすべてが「悲しみ」になるが、それぞれ微妙に意味が違う)

「悲しみ(grief)はほとんど原子レヴェルで私たちを完全に変えてしまうという点で、並外れた能力を持っている」と記事のなかでケイヴはいう。「grief」とは激しい苦痛をともなう「悲しみ」を意味するが、ケイヴはその「感情」を正視し、悲しみについて書く方法を学んでいった。「私は悲しみのどん底にいた。その空間では、ありとあらゆることが可能だと思えた。私はそうした感情をまったく否定していない。私はそれを不可能領域と呼んでいるが、それは想像力ではなく、想像力に隣接し、死にも近接している」

「悲しみ(grief)」のどん底にいる人間にとって音楽はほとんど無力だ。とはいえ、弱った心をふたたび立たせるためにはなにか杖のようなものが必要で、音楽はその杖になりうる。ぼくには心の杖が必要だった。ぼくにとっての杖は歌だった。自分のなかから聞こえてくる歌。曲名は明かさないが、日本に住んでいたら誰もが知っているような、それは超有名なポップ・ソングだった。

NHKの朝ドラ『ブギウギ』に出てくる菊地凛子が格好いいと、年明けに三田(格)さんに教えてもらってからずっと見ている。はからずともぼくは、昨年は松山晋也さんに教えてもらったアイルランドのフォーク・バンド、ランクムに心酔したあまり、自分なりに歌を研究していたのである。歌は、政治的にも歴史的にも文化的にもいろいろあるが、少なくともロックあるいはブルースやソウルに親しんできている我々にとっての歌とは、おおよそにおいて、たとえば賛美歌(hymn)や歌劇、雅楽の歌物のように制度のなかで保存されてこなかった、名も無き民衆たち(正確な意味においてのfolks)の口承文化すなわち民謡の派生系としてある。歌はこれまでも気が遠くなるほどの長い年月のなかで、気が遠くなるほどのたくさんの人たちの心を癒やしてきたのだろう。

その日もぼくは『ブギウギ』を見てから家を出た。いま自分の目の前では、黒やグレーの疲れた東京人のなかでカラフルな服をまとった若者がひとり、ウキウキしている。そして、もうすぐ渋谷に到着しようとするとき、電車が揺れ、彼女のスマホも揺れ、そしてぼくはついにその画面を見ることができたのである。いっしゅんのことで曲名はわからなかったが、アーティスト名ははっきりと認識できた。Coldplay。

だからといってぼくがColdplayを聴くことはないだろう。バンドのファンのみんなが、あるいはその多くの人たちが朝の通勤電車のなかで歌って踊っているとは考えにくいからだ。それでも、Coldplayの曲がもっともオルタナティヴな行為の触媒となっていたことは隠しようのない事実だ。あるいは「悲しみのどん底にいた」自分のなかに、ニック・ケイヴがいう「原子レヴェル」での変化がおきてしまっていたと、そういうことなのだろうか。とにかくぼくは、芥川龍之介の「蜜柑」とはまったく別種と思われる晴れ晴れしさを、そのときの彼女から感じ取ったのである。ありがとうColdplay、いや、それは違うな、お礼をいうのは彼女に対してだ。

COLUMNS

- Columns

スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns

6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns

♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns

5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns

E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns

Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns

♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns

4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

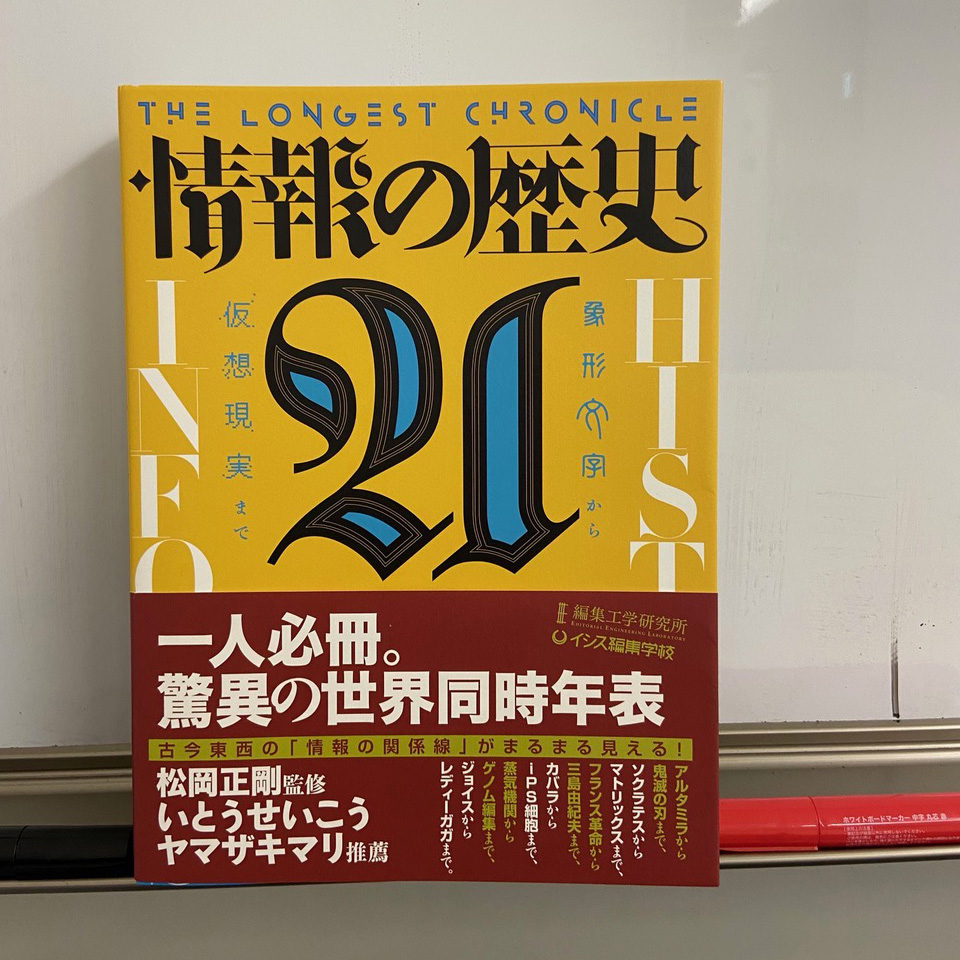

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー

DOMMUNE

DOMMUNE