MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Columns > ♯1:レイヴ・カルチャーの思い出

2023年、少し嬉しいかもと思ったのが、日本におけるレイヴ・カルチャー再燃(しているらしい話)だった。え、まさか、ほんと? 人間歳を取ると無邪気さが減少しシニカルになり、老害化することは自分を見ていてもわかる。文化とは、上書きされ、アップデートしていくものだし、ぼくはこんにちの現場を知らないから、そもそも「再燃」について何か言える立場ではない。しかしぼくにも言えることがある。いまから30年以上前の、オリジナルなレイヴ・カルチャーの話だ。当時のリアル体験者のひとりとして、その場にいた当事者のひとりとして、それがどんなものだったのかを(ある程度のところまで)記しておくことも無益ではないだろう。

かつて、それがレイヴかどうかを判断するのは簡単だった。足がガクガクになるほど踊ったあとの朝の帰り道に、あるいは数日後に、「ところで誰がDJだったの?」、これがレイヴだった。たとえば、クラブでもフジロックでもなんでもいいのだが、そこに行ったライターないしは匿名SNSユーザーがレポートする。●●のライヴは素晴らしく、とくに●●をやってくれるのは良かったとかなんとか。レイヴ・カルチャーは、業界で慣習化された「お決まりの」解説には収まらない。なぜなら、レイヴにおいては、誰のDJが良かったとか、あの曲が良かったとか、そんな男性オタク的な価値観などどうでもいいし、そもそもDJはロックスターではなかった。固有名詞で重要なのは、強いて言うなら、そのパーティ名であり、さもなければ、いっしょに踊った●●や、名前も知らないけどハグし合った●●のことのほうなのだ。

こう書くと、アホみたいに思えるかもしれないし、実際、レイヴ・カルチャーのような、音楽に対する肉体的な快楽反応を卑しくみる向きは、当時もあったし、いまだにある(なぜだろう)。ほんとうの意味での知的な音楽を作るのは困難だが、同じように、いやひょっとしたらより難しいのは、いろんな種類(階級/人種/ジェンダー)の大勢の人間をいっぺんに快楽主義のどつぼにはめることのほうかもしれない。レイヴ・カルチャー黎明期に、NMEのあるライターは、ディオニソス精神の塊(ハードコア)のようなこの文化を極めて暗示的に、そしていかにも左派的ではあるがことの本質を次のように紹介した。「我々は、喜びをもういちど、国家に対する犯罪としなければならない」

「みんな」といっしょになって、ぶっ飛んで、無心に踊るということ、レイヴ・カルチャーとはなんともシンプルな話であって、しかもじつはすべてが新しいわけではもなく、古い文化の応用でもあった。スガイケンではないが、民俗学的にいえば、それは日本古代における酒の力を借りながらの精霊との夜通しの踊り(通称花祭)に源流があるのだろうし、当然のことながらそのための音楽を提供してくれたアメリカ北部の三都(NY、シカゴ、デトロイト)の黒人ダンス文化には大いに借りがある。あるいは、「週末の夜ために生きる」UKの70年代ノーザン・ソウルなどは明らかにそのアーキタイプと言える。もっともよく混同されるのが、ディスコ/クラブ・カルチャーとどこが違うのかという点だ。たとえば、ベルリンのベルグハインの話を聞いたとき(話でしか知らないのだが)、いまいち共感を覚えなかったのは、レイヴは客を選別しなかったからだ。ダンス・カルチャーという同じ分母を持ちながら、レイヴはクラブ・カルチャーにありがちな徒党性や選民意識をもたなかった。レイヴ・カルチャーの論客のひとりにサイモン・レイノルズがいるが、彼は1992年に〈Warp〉がリリースした『アーティフィシャル・インテリジェンス』について、あのウィットに富んだアートワークで重要なのは、アンビントを楽しんでいるリスナーが「ひとり」である点だと指摘した。すなわちそれ(彼の皮肉を込めた言葉でいえばアームチェア・テクノ)は、「レイヴによる大衆的な交わりや社会的なミキシングを諦めた、あるいは卒業した人たちのためのサウンドトラックだ」と苦々しい感想を述べている。

こうした意見は、レイノルズやマーク・フィッシャーのような左派の、オウテカやミカ・ヴァイニオなら認めるが“アシッド・トラックス”のとんでもないミニマリズムやハードコア・ジャングルの実験性をアートとして認めることのできないでいる人たちへの憤りを内に秘めた、レイヴの側からの一方的な見解にみえるかもしれないが、レイヴ・カルチャーにおいて、庶民(common people)を巻き沿いにしたことがこの文化のラディカルな核心部分であったことは間違いない。ここ日本でも、1992年に新橋に集まった経験をお持ちの御仁たちにはわかるだろう。作品性や作家性という、クラシック音楽的ないしはロック評論的な基準からは一億光年離れたところにあって、真の意味で主役は人びと(common people)であるという解放感と喜び。パンクは大衆文化史においてもっとも重要な出来事だったと思うが、ひとつ問題点があったとしたら、否定の先にある理想とする社会を描くことがおろそかにされたことだった。ヒッピーは理想とする社会を描いたが、怒りを欠いた(パンクによって否定された)ブルジュア・ボヘミアンへの道も準備している。パンクは、ヒッピーをあまりにも嫌ったばかりに理想に対するシニシズムの回路を補完してしまったが、ポスト・パンクへと展開するなかでより身体的な音楽、ダンス・ミュージックをどん欲に取り入れていったことはあとから大きな意味を持った。レイヴ・カルチャーが革命だったのは、それ以前のふたつの革命(ヒッピーとパンク)をいっきに繋げてしまったからである。

しかしながら、歴史が教えるとおり、われらE世代の革命はそんなうまいこと話は進まず、短命に終わった。AIシリーズ以降とはまさにポスト・レイヴの時代、自意識過剰なアート志向とパラノイアックなダーク志向、さもなければファンク(デトロイト)と官能(シカゴ)を欠いたトランス化、サイケ化、ニューエイジ化、幼稚化の時代へと突入する。群島化したそれぞれの島にはそれぞれの魅力もあったが、上記のすべてを包含していたのがレイヴだったと言えるのだ。庶民(common people)は、ロックやジャズやヒップホップと同じ、主役の座を退いてただのオーディエンスになったし、アナキストにもラディカリストにもなれなかったぼくは作家性と作品論という旧来の世界に結局は戻った。その終わり方についてはまた別の機会に書くことがあるかもしれないけれど、とにかくまあ、それはいちど終わった。

終わったけれど、それを経験できなかったのちの世代のリスナーには、AFXやBrialがいまでもアルバムよりEPにこだわっていることを思い出して欲しい。彼らはアルバムが作れないのではなく、作らないのだ。レイヴ・カルチャーは音楽界におけるアルバム単位の評価という制度もどきを相対化し、より手頃で生なシングル(12インチ)主義によって成り立っていたからだ。リチャード・D・ジェイムスはもともとはコーンウォールのレイヴDJだった(だから “ディジュリドゥ”を作れたのだ) 。リアルタイム世代ではないBrialにいたっては、レイヴを彼なりに思弁的に表現しているではないか。彼らがいまでもジャングル(レイヴが生んだ最高の音楽スタイル)と匿名性(スターはいない)に執着するのは、古きレイヴへの敬意であり、捨てきれない夢をそこに抱いているからだろう。日本でも、再開した〈Metamorphose〉や〈Rainbow Disco Club〉のような野外イベントには、多かれ少なかれ、なんらかのカタチでその精神が継承されている。

いまにして思えば、ほんの一瞬のできごとではあったが、我々はたしかにあの時代、そこにいる全員と心の底から生きている喜びを分かち合える、都市のなかの解放区、コンクリートに包まれた桃源郷の一部だった。しかし、繰り返すが30年前のレイヴ・カルチャーは終わった。だが、その「夢」は終わっていない。レイヴ・カルチャー再燃、ぼくは引退して久しい、アポロン的でソフトコアな、アームチェア・テクノに興ずる老人だが、OBとしてちょっと嬉しい。

COLUMNS

- Columns

スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns

6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns

♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns

5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns

E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns

Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns

♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns

4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

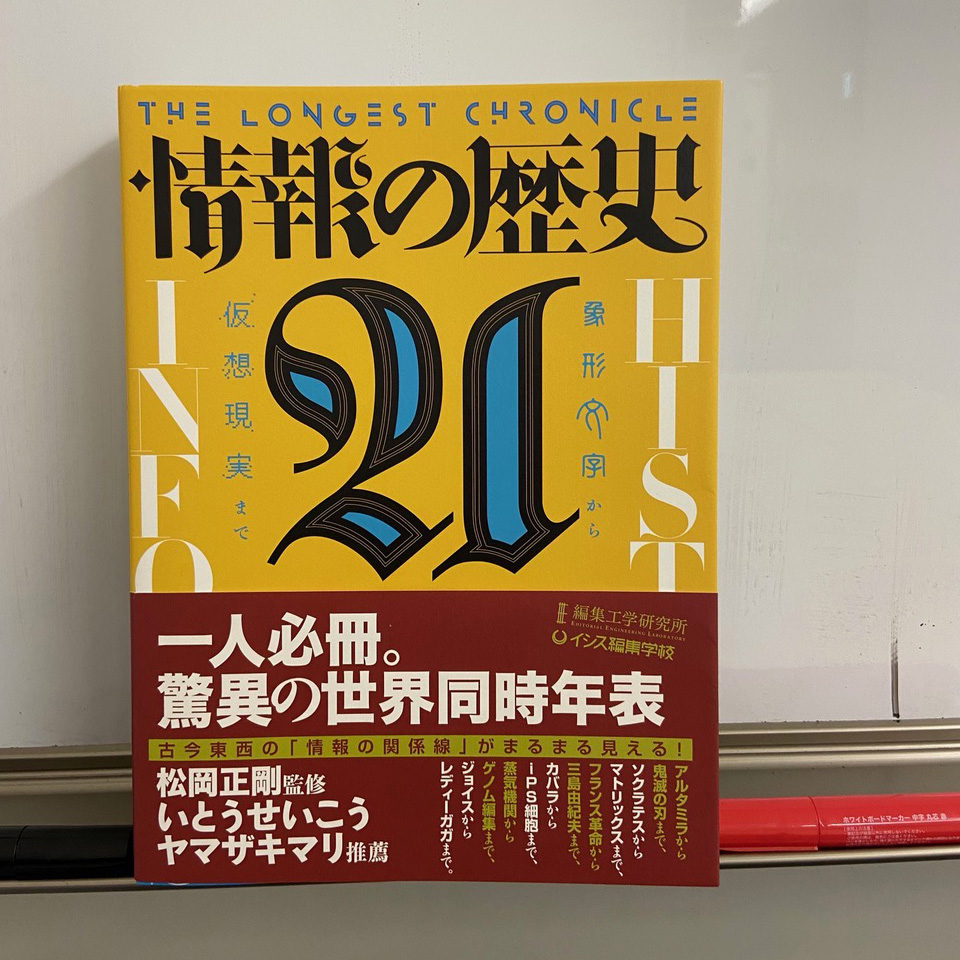

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー

DOMMUNE

DOMMUNE