MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Columns > ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー・ディスクガイド- Oneohtrix Point Never disc guide

新作『Again』はワンオートリックス・ポイント・ネヴァーにとって記念すべき10枚目のオリジナル・アルバムにあたる。さらに今年は2010年代を代表する名作『R Plus Seven』からちょうど10年の節目でもある。いい機会だし、ここでダニエル・ロパティンの15年以上におよぶキャリアをおさらいしておきたい。オリジナル・アルバムは当然として、さまざまな相手と積極的に関わっていくところもまた彼の大きな特徴ゆえ、コラボやプロデュース仕事にも光を当てる。

主要作品紹介

まずはやっぱりダニエル・ロパティン本人がメインとなる作品から聴いていくべきでしょう。というわけでワンオートリックス・ポイント・ネヴァー名義のオリジナル・アルバムを中心に、サウンドトラックや一部のEPもピックアップ。最初期の3枚は入手困難なため、かわりに編集盤を掲載している。

Oneohtrix Point Never

Rifts Software (2012)

いまとなっては入手困難な2007年のデビュー・アルバム『Betrayed In The Octagon』、2009年の『Zones Without People』、そしてNYの〈No Fun Productions〉から送り出された『Russian Mind』(同2009年)の初期3枚に、カセットやCD-Rで出ていた音源などを加えたコンピレイション。当初は09年に〈No Fun〉からリリース。3年後、再編集のうえ自身のレーベルから出し直したのがこちら。まだ素朴にシンセと戯れている。ロウファイ文脈を意識させる曲もあり。

Oneohtrix Point Never

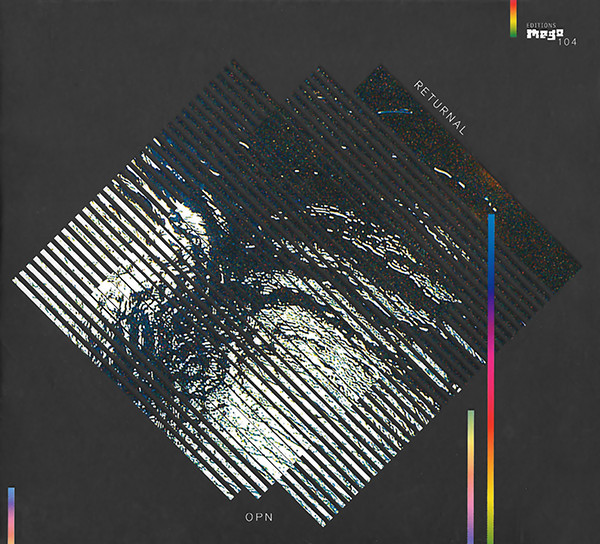

Returnal Editions Mego (2010)

フェネスやジム・オルークなどのリリースをとおして実験的な電子音楽の第一人者ともいうべきポジションを築いていたウィーンのレーベル、〈Editions Mego〉からリリースされたことが重要で、これを出したがゆえにOPNは注目しないわけにはいかない音楽家の仲間入りを果たした。まずは冒頭のノイズにやられる。以降のドローンやサンプルの美しさといったら。

Chuck Person

Chuck Person's Eccojams Vol. 1 The Curatorial Club (2010)

当時は正体が伏せられていたため、ダニエル・ロパティンがヴェイパーウェイヴの先駆者のひとりでもあったことを知る者はリアルタイムではいなかったはずだ。退屈な仕事の合間にポップ・ソングをスクリューさせてつくった楽曲たちの集まり。いくつかはもともとYouTubeで発表されている。某超有名ポップ・スターも異形化されている。

Oneohtrix Point Never

Replica Software / Mexican Summer (2012)

人気作にして代表作のひとつ、通算5枚目のアルバム。自身のレーベル〈Software〉がチルウェイヴやローファイ・サウンドの拠点だった〈Mexican Summer〉傘下に設立されたのは見過ごせないポイントで、まさにインターネット時代を表現するかのごとく謎のノイズや音声が縦横無尽にサンプリングされていき、美しいシンセと合体させられていく。ジャンクなものが放つ美。

Oneohtrix Point Never

R Plus Seven Warp (2013)

エレクトロニック・ミュージックの名門〈Warp〉への移籍は事件であると同時に、納得感もあった。音響はデジタルなものに変化、種々の声ネタや切り刻み、反復の活用などでかつてない個性を確立した名作で、以降ロパティンが繰り広げることになる数々の冒険の起点になった6枚目のアルバム。今年でちょうど10周年。

Oneohtrix Point Never

Garden Of Delete Warp (2015)

メタルにハマっていた少年時代を回顧、過剰な電子音でポップ・ミュージックのグロテスクさを表現した7枚目。音声合成ソフト Chipspeech を用いた奇妙なポップ・ソング “Sticky Drama” は、これまでとは異なるファンを獲得するにいたった。のちに「半自伝的3部作」の第1作として位置づけられることに。

Oneohtrix Point Never

Good Time (Original Motion Picture Soundtrack) Warp (2017)

サフディ兄弟監督作の劇伴。これまでもソフィア・コッポラ作品などに作曲で参加していたロパティンの、本格的なサウンドトラック仕事としては2作目にあたる(OPN名義では初)。とにかくダークで緊張感に満ちている。最後はイギー・ポップの歌で〆。カンヌでサウンドトラック賞を授かった。

Oneohtrix Point Never

Age Of Warp (2018)

中世の民衆からインスパイアされたコンセプチュアルな8枚目。自身の歌を初披露。チェンバロ、ダクソフォンなど音色もかなり豊かになっている。加速主義で知られる哲学者ニック・ランド(CCRU)から触発された “Black Snow” の詞も注目を集めた。本作直後のライヴ・ツアー「MYRIAD」ではイーライ・ケスラーらとバンドを結成。

Oneohtrix Point Never

Love In The Time Of Lexapro Warp (2018)

『Age Of』の続編的な位置づけのEP。最大の注目ポイントは日本の巨匠、前年にOPNがリミックスを手がけていた坂本龍一からの返礼リミックスで、繊細な音響空間を味わうことができる。テーマが抗うつ剤なのはロパティンが時代に敏感な証。

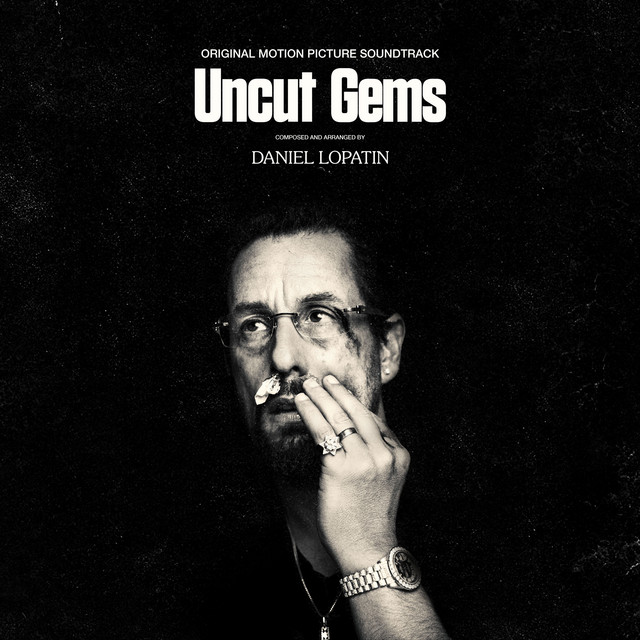

Daniel Lopatin

Uncut Gems (Original Motion Picture Soundtrack) Warp (2019)

邦題『アンカット・ダイヤモンド』のサウンドトラック。サフディ兄弟監督とは2度目のタッグだ。名義が本名に戻ったのはただの思いつきだそう。スティーヴ・ライシュ風あり、芸能山城組風あり、アシッドありと、じつに多彩な1枚。声楽やサックス、フルートが新鮮に響く。

Oneohtrix Point Never

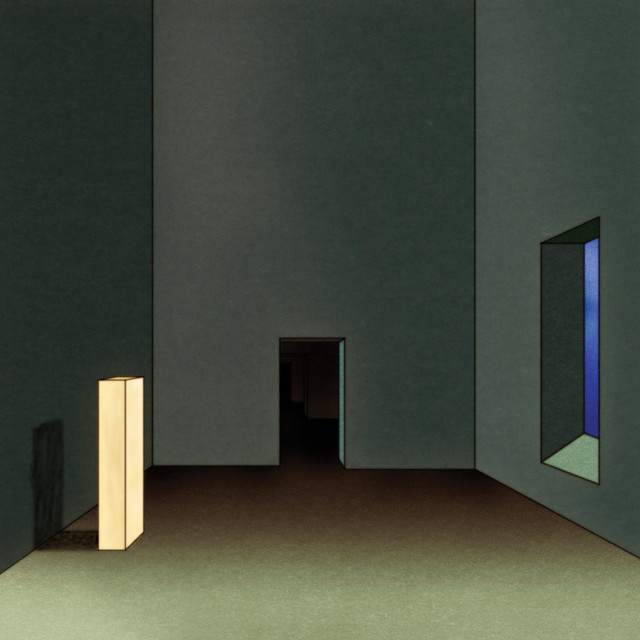

Magic Oneohtrix Point Never Warp (2020)

ロックダウン中の内省の影響を受け、自身の原点たるラジオ放送(「ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー」はラジオ局「106.7(ワンオーシックス・ポイント・セヴン)」のもじり)をコンセプトにした通算9枚目。初期を思わせるシンセ・サウンドからバンド風、ラップ入りの曲、歌モノまで、まさにラジオを聴いているかのように展開していく。のちに「半自伝的3部作」の第2作として位置づけられることに。

Oneohtrix Point Never

Again Warp (2023)

満を持してリリースされた通算10枚目、聴きどころ満載の最新アルバム。意表をつく弦楽合奏(指揮はロンドン・コンテンポラリー・オーケストラ創設者のロバート・エイムズ)にはじまり、OpenAI社の生成AI、存在感を放つリー・ラナルドのギター、さりげなく参加しているジム・オルークなど、注目ポイントが盛りだくさん。「半自伝的3部作」の完結編にあたるそうだ。

コラボレーション&プロデュース作品

孤高の精神、ただひとり屹立するやり方はOPNの流儀ではない。MVやアートワーク含め、いろんな作家たちと積極的に関わろうと試みるのはダニエル・ロパティンという音楽家が持つ魅力のひとつだ。というわけでここではコラボ作&プロデュース作を見ていくが、あまりに数が多いため厳選している。以下を入口にほかの作品にも注目していただけたら。

Borden, Ferraro, Godin, Halo & Lopatin

FRKWYS 7 RVNG Intl. (2010)

ダニエル・ロパティンのみならず、ジェイムズ・フェラーロやローレル・ヘイローなど、当時若手でのちに2010年代のキーパースンとなる面々がミニマル・ミュージックの巨匠デイヴィッド・ボーデンを囲む。いま振り返ると歴史的なコラボレイションだ。サイケ感もある魅惑のアンビエント。

Ford & Lopatin

Channel Pressure Software (2011)

ロパティンが同級生のジェイムズ・フォードと組んだシンセ・ポップ・プロジェクト、ゲームズ名義から発展。そのレトロな佇まいは、素材をスクリューさせる『Eccojams』とはまたべつの切り口から80年代を再解釈しているともいえる。歌モノも楽しい。

Tim Hecker & Daniel Lopatin

Instrumental Tourist Software (2012)

00年代後半以降におけるアンビエント~ドローンの牽引者ティム・ヘッカーと、『Returnal』や『Replica』で音楽ファンを虜にしていた当時新進気鋭のロパティンとの組み合わせは、時代を象徴するようなコラボだった。どこまでもダークなサウンド。寂寥の極致。

Anohni

Hopelessness Secretly Canadian (2016)

ルー・リード作品に参加したことから注目を集め、アントニー・アンド・ザ・ジョンソンズとして大いに賞賛された稀代の歌手による改名後第1作。ロパティンはハドソン・モホークとともにプロデューサーとして貢献しており、OPNらしい音色も確認できる。

DJ Earl

Open Your Eyes Teklife (2016)

まさかフットワークにも挑戦していたとは。ダンス・カルチャーとは接点を持たないように見えるOPNとシカゴのシーンにおける最重要クルー〈Teklife〉との合流は、当時もかなり意外性があった。3曲で共作、ミックスも担当している。

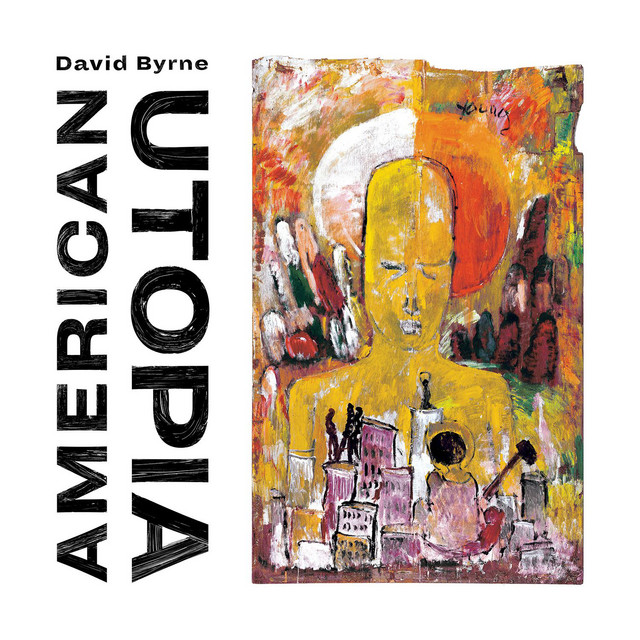

David Byrne

American Utopia Nonesuch / Todomundo (2018)

巨匠デイヴィッド・バーンとのまさかの出会い。OPNはたまに「現代のイーノ」と形容されることがあるが、まさにそのブライアン・イーノらに交じって作曲と演奏で5曲に参加、4曲目ではそれこそイーノ風のシンセを響かせている。

The Weeknd

After Hours XO / Universal Music Group (2020)

本格的にメジャー・シーンに進出することになったターニング・ポイントが本作かもしれない。『Uncut Gems』時に共作したトロント出身のポップ・スター、ウィーケンドの4枚目。このときはまだ関与は3曲のみだが、次作『Dawn FM』ではがっぷり四つに組むことになる。

Moses Sumney

GRÆ Jagjaguwar (2020)

インディ・ロック・シーンとも接点を持つガーナ系シンガー・ソングライターのセカンド・アルバムに、ロパティンはシンセ演奏と追加プロデュースで参加。サムニーのソウルフルなアヴァン・ポップ・サウンドをうまく補強している。

Charli XCX

CRASH Asylum / Warner Music UK (2022)

関わっているのは1曲のみではあるものの、UKのポップ・スターとも接点を有していたとは驚きだ。ここでは〈PC Music〉のA・G・クックと “Every Rule” を共同プロデュース。しっとりしたシンセ・ポップを楽しもう。

Soccer Mommy

Sometimes, Forever Loma Vista (2022)

ナッシュヴィルのシンガー・ソングライターの3枚目を全面プロデュース。ロパティンは基本的には黒子に徹しているものの、スウィートなポップ~シューゲイズ・サウンドの影に、たまにその存在が感じられる。

※当記事は小冊子「ワンオートリックス・ポイント・ネヴァーとエレクトロニック・ミュージックの現在」掲載の文章をもとに、加筆・修正したものです。

Profile

小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。

COLUMNS

- Columns

スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns

6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns

♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns

5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns

E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns

Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns

♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns

4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー

DOMMUNE

DOMMUNE