MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

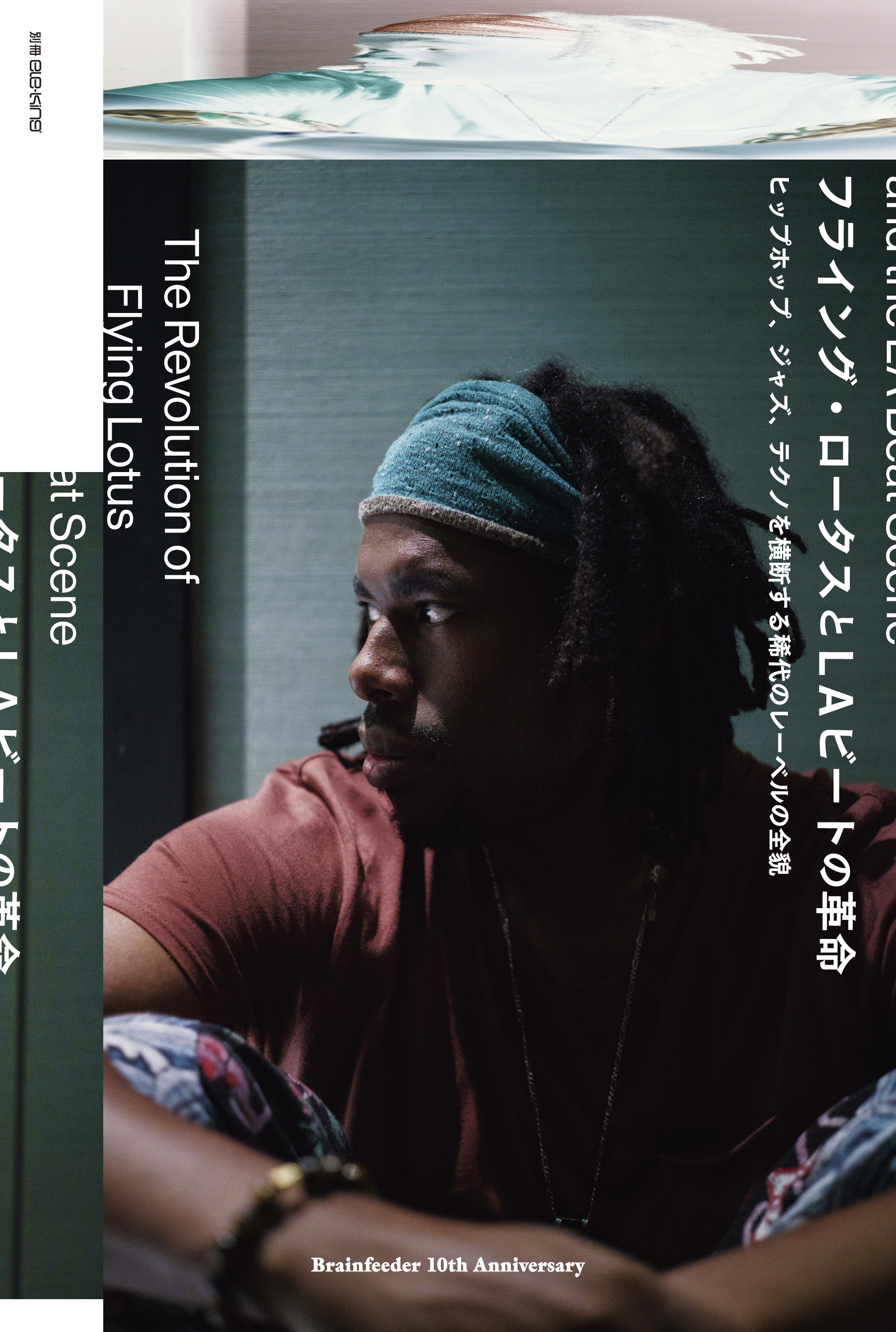

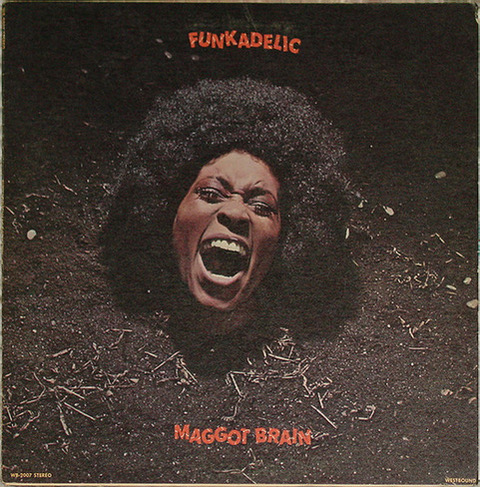

Home > Reviews > Album Reviews > Funkadelic- Maggot Brain

昨年から「リリースから50年」にかこつけた再発盤が出ているので、この機会に書こうと思ったものの、すでにネット上には良いレヴューが多数あるので、止めておこうかなとも思った。ピッチフォークのレヴューも素晴らしかったし、あれ以上のことが自分に書けるのだろうかと。……なんてことを言いながら、いまこうして書いているのには理由がある。今年の初めに取りかかっていたエレキング別冊イーノ号において、ブライアン・イーノにとってファンクを好きになったきっかけがPファンクだったという原稿を書きながら、つまりPファンクがいなければトーキング・ヘッズの3部作も生まれなかったんだよなぁとしみじみ考えたりしていたのである。あまり語られていないけれど、UKのポスト・パンク時代のザ・ポップ・グループやザ・スリッツといったバンドにもジョージ・クリントンは影響を与えている。当然『サンディニスタ!』にも『バムド』にも『スクリーマデリカ』にも。

で、いま書いたどこに理由があるのかと言えば、イーノはPファンクをきっかけにファンクを好きになりましたと、まずはそれを書いておきたかったという点にある。CANはジェイムズ・ブラウンに影響されたがイーノは違っていたと、どうですか、これだけでも音楽好きの酒の肴になるでしょう。

「『マゴット・ブレイン』は、黒人グループが到達したことのない場所まで向かっていた。アメリカはいまも正しい道を進んでいるのだろうか? 60年代後半の約束は、完全に消滅してしまったのか? こうした疑問を投げかけていたのだ」

ジョージ・クリントの自伝『ファンクはつらいよ』(押野素子訳/原題:Brothas Be, Yo' Like George, Ain't That Funkin')に記されているこの言葉は、現在ネットに散在する多くのレヴューに引用されているが、実際ここには、当時のPファンクとは何だったのかを知る上での重要事項が凝縮されている。「60年代後半の約束」——ジョージ・クリントンが率いたこの時期のPファンクのコンセプトには、サマー・オブ・ラヴの終焉(ないしはポスト公民権運動)に関する調査結果がリンクしているという事実は見落としてはならない話だし、ことにサイケデリックで、なおかつ階級闘争的なこのアルバムではそうした季節の変わり目に対してのクリトンの解釈が作品の骨子となっている。

その苦い思いは、『マゴット・ブレイン』の前作にあたる、セカンド・アルバム『Free Your Mind And Your Ass Will Follow(心を解き放てば、ケツの穴がついてくる)』において先んじている。「ウォール街の芸術/金に敬意を表する私たちの父/あなたの王国だ/あなたの時代だ」(Eulogy and light=賛辞と光)は、LSDにまみれた当時のこのバンドのひたむきな理想主義への情熱が打ち砕かれ、そして同時に空しい70年代における利己主義の到来を、激しい混乱のなかで正気を保ちながら予見している。もっとも貧しい人たちのコミュニティが物質主義に翻弄されて破壊していく様を、クリントンは直視していた。

ジョージ・クリントンが希有だったのは、アフロ・ディアスポラとして60年代後半の革命の時代に参加したことで、しかもそれは、教会の熱気やストリートの荒廃から離れることなく、ボブ・ディランやジョン・レノンがやったことを感情と知性をもって享受したということだった。リッキー・ヴィンセントが名著『ファンク』のなかで述べているように、それまで白人文化の特権だと思われていた「知性、教養、洗練」といったものを、Pファンクは「黒人であること」に結びつけることができたのである。

ファンには有名なフレーズ「俺にはかつて人生があった/むしろ人生が俺を持っていた」——カントリーとファンクそしてゴスペルが交錯する『マゴット・ブレイン』の2曲目の〝Can You Get To That〟は、ぼくのお気に入りの1曲で、キング牧師の演説のなかの比喩(アメリカが黒人に押しつけたinsufficient funds=不渡りという言葉)を流用し、愛の時代の終焉を歌っていながらこの曲にはどこか可笑しさがある。ディランの歌詞のようにメタファーとナンセンスをもって語るこの曲は、絶望を押しつけない。その認識さえも表現の仕方によっては楽しさにひっくり返せるという知恵を実践している。

スライ&ザ・ファミリー・ストーンの洗練されたファンクを彷彿させる“You And Your Folks, Me And My Folks”は、貧しい人たちの団結を訴えている力強い曲で、サンプリングの標的にされている曲でもあるが、本作においてもっともカットアップされることになったティキ・フルウッドのドラミング(ブレイク)と言えば、クリントンの自伝によると“Back In Our Minds”になる。本作を聴いたマイルス・デイヴィスは、そのリズムに感銘を受けてフルウッドを自分のバンドに起用したというが、『マゴット・ブレイン』は、伝説の初期メンバーが揃った最後のアルバムでもあった。河内依子の労作『P-FUNK』によれば、本作には後にメンバーとなるゲイリー・シャイダーほか数人のゲストが参加していたということだが、基本となっているのはフルウッドのほかバーニー・ウォーレル(k)、ビリー・ネルソン(b)、エディ・ヘイゼル(g)、タウル・ロス(g)。ネルソンはギャラの件でクリントンと揉めて、ロスはアシッドを過剰摂取したうえにスピードを鼻から吸い込んで、すっかりイカれたしまったと言われている。が、もうひとりのギタリストのヘイゼルは、実存的な悲しみをその表題曲“Maggot Brain”においてみごとに表現した。曲の主題は彼のギターソロと、クリントンの言葉によっても描かれている。

『マゴット・ブレイン』の表題曲におけるクリントンの、これまた超有名なフレーズ「俺は宇宙の心でウジ虫を味わった」とは、言うまでもなく最悪などん底状態を意味している。本作は、ピッチフォークが言うように、アルバムの最初の最後に肝があるのだが、そのはじまりは、とてつもない絶望と喪失感だったりする。ちなみに何回目かの再発盤で、すべてのパート(ドラム、ベース、キーボード)が入った最初のヴァージョンがお目見えになっているが、ヘイゼルのギターのみを残したミックスを最終ヴァージョンとしたジョージ・クリントンは、この時期本当に冴えていたのだ。

とはいえこんなアルバムは、リアルタイムでそうそうよろしく理解されたわけでもなかったようだ。ゲイトフォールド・ジャケットの内側には、「最終審判教会プロセス」なる架空のカルトによって書かれたという一節が引用されている。それは地球を覆い尽くしている恐怖や暴力や憎悪についての警鐘めいたものだが、「教会プロセス」という名称がチャールズ・マンソンのカルト教会名と似ていたため、あるいはまた、アルバムのアートワークが土に埋められ叫ぶ女性の顔(裏ジャケットはその骸骨)で、しかも「ウジ虫」がタイトルとくれば、この時期のファンカデリックが不遜で不吉なバンドだといちぶの人たちから思われても仕方がなかったのかもしれない。収録曲の“Super Stupid”は、その曲名(超バカ)のファンキーさとは裏腹に、エクストリームなヘヴィメタル・スタイルの先駆けとなった。要するに、サウンド面においても『マゴット・ブレイン』は先走っていたと、そのもっともインパクトのあるファンキーな成果が、アルバムを締める“Wars Of Armageddon(アルマゲドン戦争)”だ。この曲は、リー・ペリーがその5年後にやることをすでにやっているし、20年後にデトロイトのアンダーグラウンド・レジスタンスがエレクトロニックに再現する原型とも言えるだろう。そして、フルウッドの、それこそマイルスを魅了したドラミングが疾駆し、ウォーレルのキーボードやヘイゼルのギターがうねり、ナンセンスきわまりない具体音が突き抜けるこの曲は、クリントンが表題曲に込めたもの——いわく「喪失感と無力感、絶望の精神性、どん底に足が着いたときにわずかに沸き上がる希望」における「希望」があざやかに噴出している。曲の後半では「More power to the people(人々によりパワーを)/More pussy to the power(パワーによりプッシーを)」という言葉がぶっきらぼうに繰り返されているが、そこには同時に、おならのような音や脈絡のない奇声、動物の声がオーヴァーダブされている。クリントンは、なんだかさっぱりわからないが、なんとかなるんじゃないかと思えてくるという離れ業を、9分以上のこの曲においてばっちり実現しているのだ。

ぼくが高校時代に読んだ、当時はまだハードカバーしかなかった村上春樹の処女作『風の歌を聴け』は、たしか太陽の光には夜の暗さがわからないというような言葉で締められていた。当時のぼくは、なるほど、その通りだと思ったものだが、それから10年後に聴いたPファンクは、夜の暗さにもわからない暗さがあって、だけど、そこに光を当てることもできなくはないんじゃないかと思わせてくれた。まあ、ファンキーでありさえすればの話だが、『マゴット・ブレイン』は、いま聴いてもぼくにそう思わせてくれる。

野田努

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE