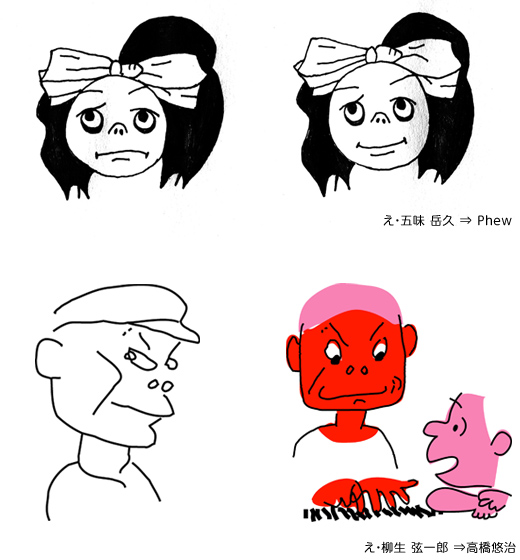

いきなりですが、エレキング年末号、特集「エレクトロニック・ミュージックの新局面」の表紙&カヴァーストーリーはPhewです。

で、つい先月も、欧州でもっとも有名なエレクトロニック・ミュージックのフェスティヴァルのひとつ、〈Unsound〉への出演をふくむヨーロッパ・ライヴ・ツアーをこなしてきたPhew。ケルンのコニーズ・スタジオで制作された彼女のもうひとつのクラシック、1992年に〈Mute〉からリリースされた『Our Likeness』が来年2月に再発される。DAFのオリジナル・マンバーで、リエゾン・ダンジュルーズ(デトロイト・テクノに決定的な影響を与えた)の作品で知られるクリスロ・ハースがオーガナイズし、CANのヤキ・リーベツァイトとアインシュテュルツェンデ・ノイバウテンのアレクサンダー・ハッケが全面協力した同作は、おそらく『ゼロ・セット』と『Phew』の出会い——なんていう形容もできそうな躍動感に満ちたアルバムだ。長らく聴けなかっただけに、これは嬉しい再発でしょう。

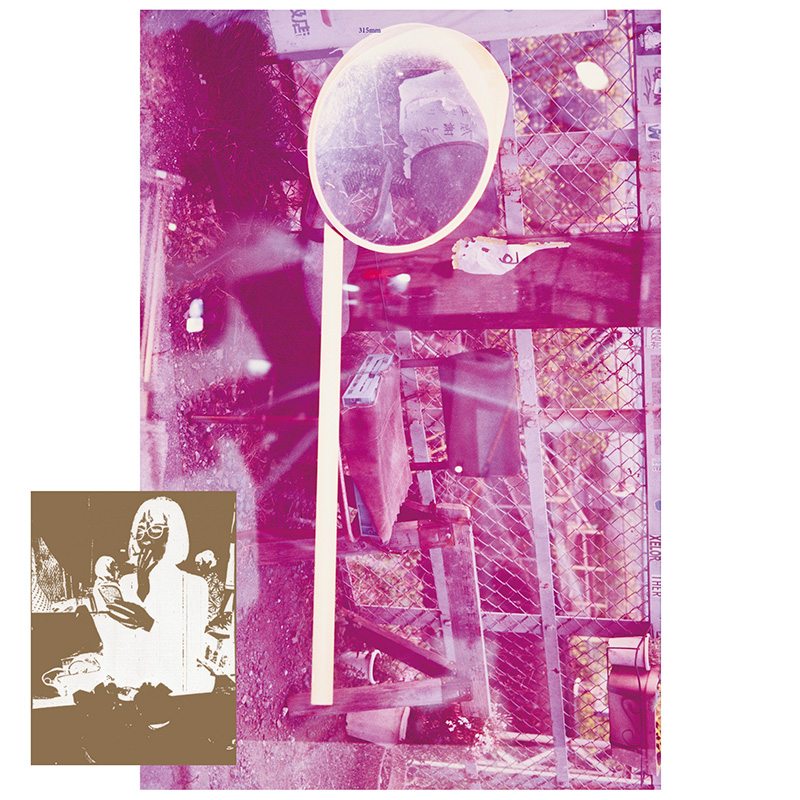

Phew (Phew)

アワ・ライクネス (Our Likeness)

Mute/トラフィック

発売日:2023年2月17日(金)

定価:2,400円(税抜)