MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Columns > 環太平洋電子音楽見本市- JOLT TOURING FESTIVAL 2015 レポート

環太平洋電子音楽見本市

JOLT TOURING FESTIVAL 2015 レポート

@SuperDeluxe Nov 13-14, 2015

松村正人× 細田成嗣 写真:伊藤 さとみ / Satomi Ito Dec 02,2015 UP

Day 1 語るべき音楽世界がまだある

Phew + Rokapenis

Black Zenith

Amplified Elephants

Philip Brophy

DJ Evil Penguin

文:松村正人 写真:伊藤さとみ / Satomi Ito

コープス・ペイントの上半身裸の長髪の男が楽屋口からステージへ肉食獣のように歩み寄り壁際のドラムセットに就く。11月13、14日の2日間にわたって開催された「JOLT Touring Festival 2015」の初日はこうして幕を切った。

Philip Brophy

メンバーはほかにいない、ドラム・ソロのようだ。やおら打ち込みの音が鳴る。ダンスミュージック的……だがどこか古びている。しかしまだはじまったばかり、意想外の展開があるかもしれない……がとくにない。1曲めを叩ききった。オーディエンスからまばらな拍手。説明もなく2曲め。似たような展開だが、ちょっと待て、よく聴くとこれはイエスの“燃える朝焼け”のリフか。ブラックメタルの恰好をした男が自作カラオケに合わせてドラムを叩く。しかもそれがブラックメタルとはそぐわない古典的プログレの、さらにいえば、超訳とでもいうべき、きわめて恣意的なトラック(基本的にメイン・リフをくりかえすだけ)というある種のコンセプチュアル・アートかもしれないが、伝わりづらい。学園祭のにおいがする。Xジャパンの恰好でTスクェアをカヴァーするような、そぐわないものを同居させる思いつきイッパツのパフォーマンス。私は嫌いでないどころか、学生時代はそういうことを喜々としてやった。ところが、そういうことをするとベクトルは内に向かう。楽屋オチというヤツだ。ああ3曲めはAC/DCの“サンダーストラット”か。私はその外しっぷりに色めきたつが、ほかのお客さんは遠くにいったような気がする。AC/DCに乗せ、〈スーパーデラックス〉がスタジアムになった瞬間である。

そのようにして、トップバッターのフィリップ・ブロフィのステージは終わった。つけくわえると、彼はカルト映画『ボディ・メルト(Body Melt)』の監督もつとめた才人で、パフォーマンスは毎回主旨を変えたコンセプチュアルなものになるのだという。そのことばにウソはなかった。

***

Amplified Elements

微妙に温まった会場に次に登場したのはジ・アンプリファイド・エレンファンツ。今回は障がいをもつ男女、それぞれふたりがサンプラーやカオスパッド、タブレット端末を操作し、それをJOLT Inc.の創設者でもあるジェイムス・ハリックがサポートする、ソニックアート・グループ──と聞くと、日本のギャーテーズあるいは明日14日のフェスに出演する大友良英の音遊びの会などを思い出す。この2組はなりたちも音楽性を異にするが、前者は声ないし生楽器といった、比較的身体にちかい楽器をもちいているのが、エレファンツは電子楽器という、インターフェイスを介在する機材をもちいているのがユニーク。もちろん、上述のように彼らの使用機材は直感的に使用できるものが多いが、彼らはそれらの機材と戯れるように音を空中に放っていく。

電子音楽のおもしろさは既存の楽器編成では実現できない音楽空間の生成だが、彼らの演奏は、既存のサウンド/アートの構図が、よくも悪くもその意味で先行する音楽的価値観を(意識せずとも)視野に収めがちなのにたいして、そもそもその前提に立っていないうえにメンバーの自由闊達な演奏の交錯は即興の理想のひとつにひらかれている、それはぎゃーテーズや音遊びの会にも通じるものだ。そのベクトルは聴取に向かうだけでなく、作品を作曲/構成するハリックの意図そのものにもむかい、音楽を時々刻々つくりかえる、緊張より融和を思わせるが、だからといってだれていない、非常に興味深いものだった。

***

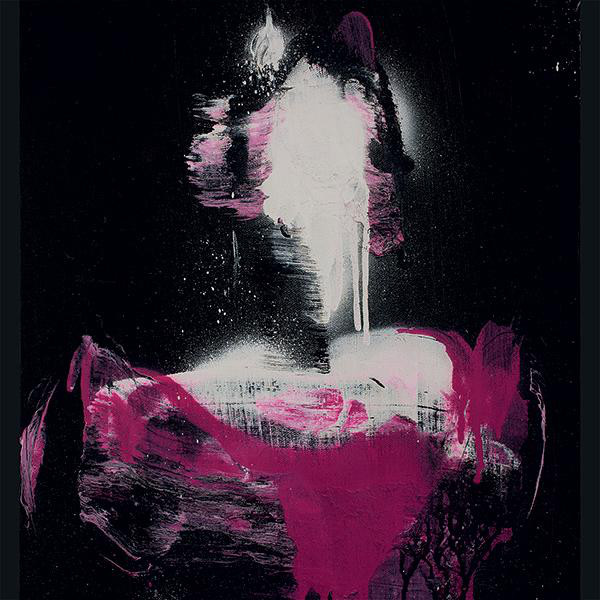

Black Zenith

エレファンツにつづくダーレン・ムーア、ブライアン・オライリーからなるシンガポールのデュオ、ブラック・ゼニスはアブストラクトな映像との相乗効果による無情にまでにハードコアな世界。回路がショートする衝撃音を構造化するような音響はノイズないしインダストリアルを想起させるところもあるが、会場全体をあたかもモジュラー・シンセのパッチに接続するかのような錯覚をおぼえさせる、力感あふれるものだった。それはトリをとつめたPhew+ロカペニスとは好対照で、Phewのアナログ・シンセ弾き語りとロカペニスの映像を対置した演奏はやわらかとかかたいとか、あるいは色彩ゆたかだとか逆にモノクロームだとか、印象論で語れるものからどんどん遠ざかっていく。

Phew + Rokapenis

抽象的なだけではない。ときにメロディ(の断片のようなもの)も見え隠れするが、それらはたやすく像を結ばない。声は音の一部だが、意味もなさないこともなく、たとえば近日リリースの新作にも収録する“また会いましょう”の星雲のような電子音のカーテンがひるがえる向こうに垣間見えるとことばとたんに寓話めく、Phewはおそらく、かつてないほど独自な境地にいたりつつあり、詳しくは新作リリース時に稿をあらためることもあるだろうが、はからずも電子音楽の環太平洋見本市の感もあったこのたびの「JOLT TOURING FESTIVAL 2015」初日はともに語るべき音楽が世界にはまだまだあることを示唆するえがたい機会だった。また会いましょう。

COLUMNS

- Columns

スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns

6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns

♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns

5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns

E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns

Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns

♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns

4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー

DOMMUNE

DOMMUNE