宇多田ヒカルが、昨年リリースしたアルバム『Fantôme』収録の“忘却 featuring KOHH”のMVを公開した。KOHHが参加したことで大きな話題を集めた同曲だけど、決して派手なトラックというわけではなかったので、てっきりアルバムの中の1曲として静かに語り継がれていくことになるのだろうと思っていたら、しっかり映像まで作ってくるとは……宇多田、おそるべし。しかもなんと、同ヴィデオの監督を務めているのはヤイエルのVJでもある山田健人なのである。宇多田、おそるべし。

宇多田ヒカルが、昨年リリースしたアルバム『Fantôme』収録の“忘却 featuring KOHH”のMVを公開した。KOHHが参加したことで大きな話題を集めた同曲だけど、決して派手なトラックというわけではなかったので、てっきりアルバムの中の1曲として静かに語り継がれていくことになるのだろうと思っていたら、しっかり映像まで作ってくるとは……宇多田、おそるべし。しかもなんと、同ヴィデオの監督を務めているのはヤイエルのVJでもある山田健人なのである。宇多田、おそるべし。

インターネット時代の悪夢に情報拡散というのがあって、たとえばレーベルが情報を送ると、そこに書かれたテキストをコピペして(つまり、咀嚼も吟味もされずに)いち早く情報を垂れ流すだけのネットメディは多々ある。そしてそれが、だぁーーーっと拡散される様は、イーノのレヴューでも書いたポスト真実社会そのもの。で、今回、ビートインクから送られてきたスリーフォード・モッズの新作情報のキャッチが「混乱の時代を迎えるイギリスで、今熱狂的な支持を集める奇跡の中年パンク・バンド、スリーフォード・モッズ」。アンダーワールドを中年テクノとは呼ばないように、イーノを老年アンビエントとは呼ばないように、ローリング・ストーンズを老人ロックとは呼ばないように、エレキングではスリーフォード・モッズを中年パンクとは呼ばない。

スリーフォード・モッズが前作から〈ラフトレード〉移籍のあいだにあったことのひとつを言えば、メンバーのひとりはジェレミー・コービン支援のために労働党員となった。が、ブレグジット以降の党首選をめぐり彼の口汚いツイートが党から問題視され、投票権を失い、それに彼がさらに口汚く反撃を加えたことが話題になった(こういう話はブレイディみかこにこそして欲しいが)。

ブレグジット以降、混迷の時代を迎えているというのは日本もまったく同じで、BBCの1年を振り返るという番組では、ブレグジットやトランプ勝利は、好むと好まざると関わらず、40年続いたレーガン/サッチャーの新自由主義=規制緩和によって自由貿易をうながし経済を活性化させるという政策に終止符を打たせた、という話があった。なるほどなーと思いながら見ていたわけだが、その是非は他にまかせつつ、こうした問題提起があって、他方では、たとえば『THE QUETUS』にはオルタ右翼(https://thequietus.com/articles/21378-trump-alt-right-fascist-bellends-60s-counterculture) などという論説まで掲載され、文中ではただの実業家にすぎなかった60代中道リベラルが責められたりと(笑)、むしろ、だからこそ、(まさにイーノには見えていなかったこのリアリズム)にずっと生きているスリーフォード・モッズが何をやるのか──、がっかりするかもしれないし興奮するかもしれないけれど、好むと好まざると関わらず、彼らの今回の新作に関して言えば、「注目すべき」という言葉が安っぽい宣伝文句にはならないのはたしかでしょう。

ちなみに、3月の日本公開されるケン・ローチの素晴らしい映画、『ダニエル・ブレイク』のプロモーションに力を貸したのは、ジェレミー・コービンとスリーフォード・モッズ。だいたいこの興味深い音楽性とこのファッション・センス──頭でっかちの説教クサイ政治音楽ではないことはご覧の通りで、スリーフォード・モッズは希望以外の何モノでもないんですよ、悪いけど。

アルバム『イングリッシュ・タパス』は3月3日にリリース。

80年代のノイズと90年代のアンビエントがドローンという手法を使うことによって同じようなものになってしまったのと同様、ビートダウンという発想もヒップホップとハウスをそれほど差のないものにしつつある。ドローンとしてまとめられたことでノイズから悪意や反社会性、アンビエントから快楽主義が欠落してしまったように、ビートダウンにもヒップホップに期待されるダイナミズムやハウスに特有の多幸感は消え去り、溜めの多いリズムはジャズとの親和性を促している。その最良の成果としてリージナルド・オマース・メイモード4世のデビュー・アルバムを聴いてみよう。

13年に「ドゥー・ユー?」でデビューしたROM4世はモー・カラーズ周辺の人脈で、サウス・ロンドンからアル・ドブスン・ジュニア、テンダーロニアス、ジーン・バッサらと並ぶポッセのひとりとして認知され、モー・カラーズのアルバムでもそうだったけれど、リーダーが変わるだけで彼らのアルバムは大体同じメンバーによって録音されてきた。モー・カラーズはモーリシャス共和国に由来するセガというリズムを取り入れていたので特徴が見えやすかったけれど、他はそれに習いつつも、それよりは独自のフュージョン・センスを前に出してきた面が強い。ROM4世にも決定的なエスニシティが存在するわけではなく、そこは音楽史との戦いがものを言っているという感じで、モー・カラーズよりは豊かにジャズ色が滲み出る。ポッセのなかではビートダウンが呼び込む「間」を最も有効に活用している才能と言える。

パーカッションで引っ張る曲とベースで聴かせる曲が前半は交互に並べられている。インタールードを挟んでそれらが拮抗しはじめ、スリリングでありながらビートダウン本来のチル・アウト性は手放さない。音の隙間に身を乗り出しながらも基本的には安穏とした気分を保つことができる。この手の気分ならいくらでも味わったことはあるけれど、花でも取り替えるような気分で音楽も変えたいといったところだろうか。昔の音楽で間に合わないところがあるとしたら、やはり感情が現代的ではないという点につきてしまう。新しい音楽に期待したいのは音楽的な完成度よりも現代ならではの複雑な感情というやつである。ROM4世は確実にそれには応えてくれる。

ビートダウンの起源はいくらでも遡れるかもしれない。が、この数年のこととしてはやはりデトロイトであり、〈アンダーグラウンド・レジスタンス〉からニック・スピードの名義でデビューしたニコラス・マーセル・スピードの感覚を普遍化する必要があるだろう。彼が〈マホガニー・ミュージック〉からリリースした『ザ・ビート・ダウン』(13)がタイトルも含めて一種のマニフェストにしか思えず、そこにはJ・ディラ以下、デトロイト産のヒップホップをエディット化し続けた流れが延々と横たわっている。『ザ・ビート・ダウン』はディアンジェロに負う部分も少なからずではあるだろうけれど、これをハウスという文脈に落とし込んだのはやはりコッタムやフローティング・ポインツといったロンドンの屈折を待ってからになる。エディット狂が高じて誘発されてきたシーンはアメリカへの執着を何度も燃え上がらせながら繰り返されてきたものであり、ビートダウンも当初は80年代のレア・グルーヴと存在意義を異にするものではなかったのだろう。わかりやすくいえば、いま、起きていることはUKブラック・リヴァイヴァルなのである(FKAツウィッグス以下、数え上げるのも面倒くさいほどヒップスターR&Bは膨張し続けている)。2016年にグローバル化したブラックライヴズマターがこれと結びつき、2016年はアフロ・パンク・フェスティヴァルの開催へと繋がっていった。ビートダウンがそうした動きのサウンド的な核になったことは明らかだろう。

ROM4世やモー・カラーズはサウンドの面白いところだけをいただいたという言い方もできるかもしれない。それを言ったらドイツでもビートダウン以降のサウンドは大きな展開を見せているし、しかし、それにしてはでき上がったサウンドがユニークに過ぎるところがある。ROM4世やアル・ドブスン・ジュニアが叩き込むパーカッション・サウンドはどうしたって「次の一歩」という気がしてしまうのである。

ミュージック・コンクレートや現代音楽にグルーヴを持ち込んでクラブ・ミュージックとして聴かせる発想には飽き飽きしていたというか、初期のDPIやOPNに顕著だった初期衝動を超えるような展開はなく、とくにアカデミックの側がストリートも知ってますよというサインを放っているようなものになってくると、そうした記号性だけでげんなりとしてしまって。踊らない人たちのための踊れないクラブ・ミュージックというジャンルもそれなりに需要はあるのでしょうが、どうも僕には意味がなさ過ぎて。「意味がない」が褒め言葉になるような人たちのことですけど。

初期衝動を超えるような展開。そんなものを待っていたわけではなかった。しかし、聴いてみたらレ・グレイシー(グレイシー家?)がそうだった。ディープ・ハウスのアフリカン・サイエンシィーズとサウンド・アートのアイヒアユー(iHEARu)が組んだアブストラクト・ハウスというのか、なんというのか。彼らが4年間のコラボレイトによって生み出した全7曲は最後まで現代音楽にもダンス・ミュージックにも偏らず、スリリングな定義を歩み続けていく。試行錯誤の後が見える曲は1曲もないので、最初から天才を発揮したのでなければ、初期の音源はばっさり切り捨ててしまったのだろう。と、推測したくなるぐらい「完成形」と呼びたくなるフォームがしっかりと出来上がっている。

アフリカン・サイエンシィーズことエリック・ダグラス・ポーターはディープ・ハウスの王道を歩みながらもサード・アルバムは〈パン〉からリリースしていた。そこにはすでに野心が認められた。ヴァクラのサイケデリック・ハウス・ミュージックをアルバムにまとめて世に出したファイアークラッカーもきっと次を求めていたのだろう。この結びつきだけでも充分である。また20年に及ぶフィールド・レコーディングのキャリアをガエル・セガレン(Gaël Segalen)の名義で『ランジュ・ル・サージュ(L'Ange Le Sage)』としてまとめたばかりのアイヒアユーも新鮮な経験を求めていた時期なのだろう。「命は雑音に満ちている」という考え方をしているのか、『ランジュ・ル・サージュ』自体が非常にグルーヴを感じさせるフィールド・レコーディングなので(ジェフ・ミルズがフィールド・レコーディングをやったらこんな感じか→https://www.youtube.com/watch?v=hlwM8GinaOg)、アフリカン・サイエンシィーズのビート・メイキングも無理にダンス・カルチャーと結びつける必要はなかったに違いない。どこからどこまでがどっちの資質に寄るものなのか、それさえも判然としないところがこのコラボレイションの良さである。男女という組み合わせもどこかで功を奏しているのだろう。

それにしてもキレいな音がたくさん使われている(とくにスティール・パンを多用した「パン」)。そのせいで、ワールド・ミュージックのように聴こえる瞬間も多々ある。「永遠をキャプチャーするためにはワイルドでマッドにやるしかない」と彼らは言う。この過剰さは、しかし、都会から生まれるものだろう(ここまで読んで気になった人はなんとかして“ジ・エントリー・ダンス”を聴いて欲しい)。都会こそが戦争に代わるリチュアルを必要としている。スピのつかないリチュアルを。

昨日の世界と普通

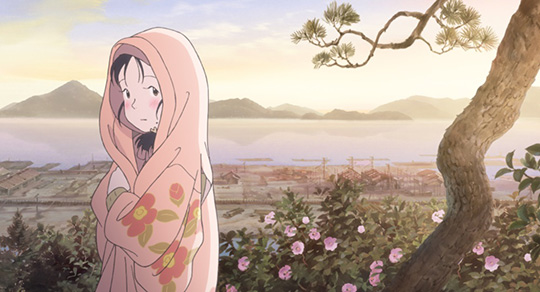

『この世界の片隅に』は、広島を、原爆を描かないがためにつくりあげられた物語だった。

原作者であるこうの史代はその理由を以下のように述べている。「戦争を描くには、空襲や食糧難などで、いつ自分が死ぬかわからないヒヤヒヤした状態、死と隣り合わせの日常を体感できるような街じゃないといけないので、戦災があった街であれば、広島以外のどこでもいいと思って、いろいろ構想を練っていたんですけれど、あるとき、呉にしたらいいんじゃないのかなと」(福間良明ら編『複数の「ヒロシマ」』2012年)。

私たちがこの映画と対峙するとき、日づけが更新されるたびに「8月6日」へと進んでいくことを否応なく意識してしまう。しかし、作品内の登場人物たちはそのことを「知らない」。そしてその日はあっけなく訪れる。あまりに「普通」に続く日常の中、確かに「死と隣り合わせ」の瞬間に度々遭遇するが、この作品自体のハイライトが「8月6日」に置かれていないのは明白である。こうのが原作で描いたように、「きのこ雲」はまるで積乱雲、「かなとこ雲」のように表現されている。

映画『この世界の片隅に』は絵画を趣味にもつ「普通」の主人公、浦野(北条)すずを中心に、戦時下の市井の暮らしを描いた作品である。戦中戦後の呉の姿を映し出す本作は、声高な「反戦」を唱えるものではなく、むしろ人々の日常描写に重点が置かれる。当初63の公開館数からスタートしながら快進撃を続け、2017年の1月には観客動員は75万人を突破した。

私は広島駅から呉線に乗りつぎ、呉の街でこの映画を見た。

呉駅から徒歩15分程度、呉で唯一の映画館であるポポロシアターは、ありし日の吉祥寺バウスシアターに似た雰囲気を持っていた。この映画館は古いショッピングセンターの最上階に位置し、この日も10時の開店と同時に多くの人々が詰めかけ、捥り(もぎり)を待つ列は階段の方まで続いた。その時は10時20分の回のみだった『この世界の片隅に』は、ほぼ満員に近い入りで、「シアター 1」の中では朝食代わりだろうホットドッグとポップコーンの香りが充満していた。

終演後、呉の街を散策した。登り切ると海に開けるあの坂を往復し、境川のうえに幾重にもつらなる橋を何度も歩いていたら疲れてしまって、駅近くの喫茶店で珈琲を注文して、しばらく帰りの電車を待つことにした。するとマスターに話しかけられた。

「お客さん、どこから来たん?」

「いまは東京なんですけど、18のときまでは広島でした」

「そうなん、ええねぇ、ここらへんももう若い人はみな、出てくばっかりじゃけぇ」

すずは、19歳になる直前に、路面電車と国鉄を乗り継ぎ、江波からここ呉へ嫁いできた。しばらくののち、初恋の人らしき水原晢が重巡洋艦「青葉」より「入湯上陸」し、すずの嫁ぎ先である北条家を訪れたとき、晢から次のような言葉を残される。

「普通じゃのう、おまえはほんまに普通じゃ」

「この世界でずっと、おまえは普通で、まともでおってくれ」

「笑うてわしを思い出してくれ、それができんなら忘れてくれ」

晢は貧乏な家で育ち、兄が溺死してしまったがゆえに「普通」に海軍兵学校へ志願した。

しかし、全て当たり前な選択を重ねた上でいま、「普通」とはかけ離れた状況にいる。飯を炊き、風呂を沸かす「普通」のすずに、晢が思いを託していることを観客は容易に理解する。

この映画全編を通して、すずの日常と思いを象る「普通」が徹底される。それは、こうの史代による漫画原作を映画化するにあたってより強調された点であり、追加されたふたつのセリフからも明らかである。

ひとつめは、すずと夫の北条周作が、畑のある丘から戦艦「大和」を見下ろすシーン。すずは「大和」を見るや否や興奮気味に、つぎの言葉を発する(直後に坂から落下する)。

「2700人も! あんなところでそんなに毎日ごはんつくっとるん? 洗濯も……」

原作にこのセリフはない。周作に「東洋一の軍港で生まれた世界一の軍艦」と評される「大和」にすずは、確かに驚きの表情を見せるが、なぜその見栄え、大きさなどに圧倒されたのかについて理由は明示されない。映画では先のセリフ、すなわち普通の暮らしが、「東洋一の軍港で生まれた世界一の軍艦」にまで引き延ばされていることを、すずの共感によって示している。

ふたつめは、米軍機の撒いた「伝単」(宣伝ビラ)を、すずが揉んで落とし紙にしようとする場面である。すずの夫である周作は、「伝単」をとっておくとまた憲兵さんに怒られるのではないかとすずに問いかける。すずは、

「なんでも使うて暮らしつづけるんが、うちらのたたかいですけん」

と返す。印象に残るシーンだが、実はこのセリフも映画化にあたって追加されている。原作では「無駄がない」という言葉が当てられているだけだが、映画では「たたかい」であるとすずに明言させる。戦時下における暮らしこそがすずにとっての「たたかい」であり、それはこのシーンに連なる、女性たちのみで8月15日の「玉音放送」を聞く場面(「そんなん覚悟の上じゃないんかね」「最後のひとりまで戦うんじゃなかったんかね」「いまここへ五人もおるのに」「まだ左手も両足も残っとるのに」)への布石となっている。

そもそも『この世界の片隅に』というタイトルは、1965年に山代巴の編んだ『この世界の片隅で』(岩波書店)にちなんでいる。原作者であるこうのの別作品、『夕凪の街 桜の国』は、大田洋子の二編の小説(『桜の国』(1940年)『夕凪の街と人と』(1955年))にその名を重ねていた。漫画『夕凪の街 桜の国』と大田によるそれは、同じ広島市中心部に戦後30年ほどにわたり存在したバラック住居群、相生通りを主題にしているものの、まったく別個のものとして描かれている。

『この世界の片隅で』は文沢隆一による「相生通り」をはじめに、編著者の言葉を借りれば戦後広島に生きる「棄民政策の作り出した花」のひとつひとつを描き出すルポルタージュ集である。けれども、こうのの『この世界の片隅に』はこの著作とも内容上のつながりを持っていない。広島に残る被差別部落を生きる人々の「片隅」での「闘い」、様々な被爆者のあいだで培われてきた「闘い」の芽をもって、山代巴はこの本を「この世界の片隅で」と名づけた。ここに「普通」という補助線を引けば、時代設定はもちろんのこと、その主体、「闘い/たたかい」の性質、そもそもの「普通」への距離のいずれの点においても、両作品を同じ位相に位置付けるのは不可能に近い。

しかし「普通」それ自体が定義しがたいように、日々の「闘い/たたかい」にそれぞれ優劣をつけることもまた困難である。すずが暮らしたその日々が、単なる平穏な日常でないことは自明だ。それでもすずが、「普通」であることを「たたかおう」としたという(あくまでも「虚構」の世界の中の)事実は、確固たるものとして存在する。

すずの青春期にほぼあてはまる「戦争」の時間が、単なる加害/被害の二項対立で整理できるものではない、ということについては広く議論がなされてきた。もちろんそれは、実際に戦地へ出向く男性、(周作の言葉を借りれば)「男のいない家」を守る女性のどちらかが加害者であり、もしくは被害者である、という話でもない。思想史家の藤原辰史による数々の仕事が明らかにしてきたように、意図の有無を問わず、加害者性と被害者性は、市井の暮らしの「普通」から侵入をはかる。加害と被害はともに、決して単数では存在しえない。

無数の空襲が、日本のみで行われてきたものではないこと。すずが感じたように「よそもの」として扱われた人々が、他に多勢存在していることを、私たちは知っている。だからと言って、すずがそれでも求めた「普通」を論駁しうる言葉を私は知らない。記憶は無数にうかび、ひとつの記憶がその全てを包括することなど不可能である。一面的な正しさ、もしくはただひとつのみの歴史は、容易に「暴力」へと変貌する(曇天の中を浮かぶ米軍機に向け、すずがつぶやいた言葉を引けば、「そんとな暴力に屈するもんかいね」)。繰り返すがそれが虚構であることは承知のうえで、すずの「普通」に捧げた記憶が存在しうることを、否定はできないのだ。

その一方で、確かにこの作品自体とそれを取り巻く言葉に危うさが感じられなくもない。ひとつにそれは、アーカイブ調査へのやや過度に見える信頼である。緻密な時代考証と街の風景、軍艦の描きこみや機銃掃射の「リアル」な音への恐怖感など、細部にわたる描写のきめ細やかさは確かにこの映画の魅力だ。この点に関し、監督の片渕須直は『ユリイカ』(2016年11月号)のインタビューで、ある意味で「無垢」な印象を吐露している。少々長いが以下にて引用する。

「ただ同時に『この世界の片隅に』の巻末に参考文献がありますけど、いろんなアーカイブや資料も参照されていますよね。それが大事だと思っているんです。やっぱり僕らは直接戦争を体験していないから[……]もちろん『戦争中って本当はこうだったんだよ』という体験者のオーラル・ヒストリーも大事なんですけど、それは結局そのひとのイメージや記憶の世界ですよね。そうじゃなくてもっと客観的にその時代をとらえ直すには、たとえばその当時に撮られた写真であるとか、当時その日に書かれた日記であるとかが重要になってきます。[……]日記には戦後にいろんな知識が入ってきて記憶が改まってしまう前の言葉が綴られている。それから当時出ていた雑誌の記事とか新聞とか公文書とか、そういうものから七◯年ちょっと前の世界というのを読み取って構成できるようになりたいと思ったんです。このやり方は戦時中を体験したひとがいなくなったとしても有効なままでしょうから[……]」

ここで抜け落ちているのは、その歴史資料を見つめる側の視点である。確かに記憶や証言はうつろいゆくものであるが、かといって資料を眺めるひとの視座がいつの時代も固定されているとは限らない。さらに資料の変化とともにそれを収蔵するアーカイブ自体も変遷するものであり、そもそも書かれたもの全てが「正しい」わけではない。原作の巻末(上巻・中巻)にこうのが記す「間違えていたら教えてください いまのうちに」という文言はだから、ひとえにその言葉通りの意味と自負の念を表すものである一方、揺らぎももつ。1作目の『仁義なき戦い』のように、人が死ぬ場面はワン・カットで捉えきれるものではないのと同じく、ただ単に歴史的に正統な人々の生も、認識しきれるものではないだろう。

細部をどれほど描き切れているかは、こうした類の映画の価値を決めうる重要な要素である。けれどもそればかりが魅力というわけでもない。とりわけ映画がフィクションの世界と観客の現実のはざまにある「第四の壁」を超えるように感じさせるのは、日常生活にちりばめられたユーモアに出くわすときだ。たとえば、すずがヤミへ買い物に行くシーンで、高騰する砂糖の価格に驚愕したすずは、以下のような感想を抱く。

「いまにお砂糖が百五十円くらいになって」

「キャラメルやなんか百円でも買えんくなって」

「靴下だって三足買うたら千円になる時代が来やせんかね」

「そんな国で生きてけるんかね」

ポポロシアターに幾度もこだました笑いの源、その観客こそが「そんな国」で「生きて」いる。だから笑える。「普通」であることにしがみつくすずの姿は、歴史のフォルダに押し込まれるものではなくて、不意にいまの「普通」に重なる瞬間を見せる。ここに多くの観客がひきこまれる。「普通」に笑えているいまこの瞬間に、それが正しいものか否か、本当にかつてそこにあったものかどうかは、後景に退いていく。

むやみに厭世気分を惹起するのではなく、無垢のまますずの姿を肯定することとも遠く離れて、『この世界の片隅に』には現代にまで通じる「普通」を問いかけるものがある。それはきっと、片手に握られたユーモアによってこそ、対峙しうるものにちがいない。

予告編

去る1月11日、FKAツイッグスが新曲“Trust In Me”を公開した。同曲はNikeのキャンペーンのためのクリップ「do you believe in more?」にてフィーチャーされており、FKAツイッグスはそのヴィデオの監督も務めている。

『FACT』によれば、この“Trust In Me”はダニエル・ロパティン(とジョセフ・ウィリアムズ)との共作だそうで、たしかに昨年ツイッグスとOPNは互いにコラボをほのめかす動画をインスタグラムに投稿していたけれど、これがそのトラックなのだろうか? まだ他にもふたりのコラボしたトラックがあるのか、もしかしてアルバムまで一緒に作っているのか……どんどん妄想が膨らみますが、とりあえずは続報を待ちましょう。

2016年はテーブルの年だった。レナード・コーエンは「テーブルから離れる(「Leaving The Table」)」と歌ってその直後に他界し、ソランジュは「テーブルに黒人の席はあるか(『A Seat At The Table』)と問いかけてガーディアン紙から「ボブ・ディラン賞」を授与された(坂本麻里子さんに聞いたところではクラフトワークのライヴでソランジュたちが踊りまくっていたところ、後方の席にいた白人たちからモノを投げつけられた経験がこのタイトルにつながったらしい)。そして、グライムでとくに耳を引いたのはスペイシャル(Spatial)の「レインボー・テーブル(Rainbow Table)」であった。ダブステップではすでに10年近くキャリアを積んでいる才能のようで、しかし、ここ3作を聴く限り、少しずつグライムに舵を切りはじめ、どちらともいえなくなる作風に移行していった様子がよくわかる(https://www.youtube.com/watch?v=dL_lhFlUNP8)。「レインボー・テーブル」というのも(リー・バノン同様)数学用語である。

「テーブルの上に持ってくる(Bring to the Table)」という言い回しは英語では「明らかにする」という意味にもなる。ラシャド・ベッカーは何年か前に「シンセサイザーによって合成された音はその音を作り出した人の個性を暴き出す」とか「潜在力に満ちている」というようなことを語っていたことがあり、さらにはそのような力が持っているフィクションの優位について強調していたことがある。そして、彼自身がここへ来て完成させた『存在すると信じられている種族のための伝統的音楽Vol. II(Traditional Music of Notional Species Vol. II )』は彼自身の言葉をそのまま裏付けるような音楽になっていた。前作よりもフィクション性は高まり、簡単にいえば童話でも読んでいるような別世界感覚に富んでいるのである。

「Notional Species」というのは、まるで人類ではないかのような含みを持つ表現で、それがまた異様な音楽性に投影されているともいえるけれど、彼が過去に語っていたことから察するに、それはどうやらアジアやアフリカ、さらには南米の音楽家のことを指していると考えられる。要するにワールド・ミュージックのことで、それにどれだけフィクション性を喚起できるか、それが前作から続く彼のテーマだったのだろう。そして、『Vol. II』におけるフィクション性の増大は完璧なまでにワールド・ミュージックの痕跡をテーブルの下に隠し切った。ワールド・ミュージックの影響をわかりやすく表に出すことが「トレンド」だとしたら、ラシャド・ベッカーはそれとは正反対のことをやっているのである。これは恐るべき知性である

こうした試みは、しかし、ドイツでは初めてではない。共に故人となってしまったメビウス&プランクによる『ラスタクラウト・パスタ』(79)がすでに金字塔として存在している。クラウトロックにレゲエを取り入れ(だから「ラスタクラウト」)、カリブ・ミュージックのムードは微塵も感じさせずにドイツとジャマイカのサイケデリアだけを共振させた音楽をコニー・プランクとディーター・メビウスは40年近くも前に作りあげている。ラシャド・ベッカーは『ラスタクラウト・パスタ』を過去の遺物として葬り去らなければならない。そうでなければ何かをクリエイトしたとは言えない。いまのところはまだ、それに近いことはやったかもしれないとと思うばかりである。そして、ラシャド・ベッカーは今日もテーブルに機材を並べ、ライヴ・パフォーマンスを続けている。

それにしてもピート・スワンソンにジェイムズ・プロトキンと、マスタリング・エンジニアから知名度を挙げていく才能が多いのはなにかの偶然?

LAシーンの要人フライング・ロータスと、いまノりにノっているアンダーソン・パーク──これは面白そうな組み合わせだ。

1月10日、あるひとりのファンが「世界はアンダーソン・パークとフライング・ロータスのトラックを必要としている」というツイートを投下。するとなんとフライロー本人がそのツイートを引用し、「あるよ。もうすぐ!」とレスポンスを返したのである。しかもそのツイートを今度はアンダーソン・パーク本人が引用し、「まだ準備できてないけどね!」とツイート。やりとりはそこで終わり、それ以上の情報は明らかにされていないが、もうすでにフライローとアンダーソン・パークはコラボレイションをおこなっており、近い将来それが何らかの形で発表されると見ていいだろう。続報を待つべし。

覚えているだろうか? 数年前、名門ミックスCDシリーズ『Fabric』がルーマニアン・アンダーグラウンド・シーンにジャックされたことを。『Fabric 72』では Rhadoo が、『Fabric 68』では Petre Inspirescu が、『Fabric 78』では Raresh が立て続けに起用されていたけれど、この3人はリカルド・ヴィラロボスとならんで世界中の様々なフェスでヘッドライナーを務めるルーマニアの重鎮たちである。

東欧というのはある意味でもっともピュアな形で音楽が実践されているエリアで(先日お伝えした Khidja もその一例)、そのシーンは文字通りアンダーグラウンドなものだ。ルーマニアのシーンを代表するかれら3人は [a:rpia:r] というレーベルの運営者でもあるが、その3人によるユニットが RPR Soundsystem である。滅多におこなわれないこのユニットでの公演だが、来春4月1日、かれらが恵比寿に降り立つことが決定した。じつはかれらの来日公演は2年前にも実現しているのだけれど、今回はオフィシャルVJの Dreamrec も加わった「完全体」としてのパフォーマンスとなる。

また、その直前の3月31日には DOMMUNE にて特別番組が放送されることも決定している。お見逃しなく!

RPR SOUNDSYSTEM with Dreamrec VJ @LIQUIDROOM

あの奇跡の夜は序章だった。世界のミニマル・アンダーグラウンド・シーンのトップコンテンツ、RPR SOUNDSYSTEM (Rhadoo, Petre Inspirescu, Raresh / [a:rpia:r] ) が、今回オフィシャルVJのDREAMRECを伴った完全体での究極公演を実現! 来春LIQUIDROOMにて開催決定!!

近年の世界のアンダーグラウンド・ミュージックを席巻するルーマニアン・シーンのボス、Rhadoo, Petre Inspirescu, Raresh。2015年4月4日に実現したその彼ら3人によるRPR SOUNDSYSTEMのLIQUIDROOM公演は、わが国のクラブ・シーンの歴史に偉大な足跡を残してくれた。お客さんの熱気、場内の雰囲気、彼らのパフォーマンスの内容、どれを取っても最高という言葉では言い尽くせぬ、それまで経験した事のないほどの夢のような素晴らしい一夜であり、その熱狂は日本のシーンに語り継がれる歴史の1ページとしていまも記憶に新しい。

あの興奮から丸2年。彼らがあの同じ場所に帰ってくる。

さらに今回は彼ら [a:rpia:r] のオフィシャルVJであるDreamrecの来日も決定し、彼らがついに完全体となる瞬間が訪れる。2016年2月にここLIQUIDROOMでおこなわれた『Beat In Me feat. Rhadoo with Dreamrec VJ』で見せた彼のヴィジュアル・パフォーマンスは、日本のシーンにおいてかつておよそ目にした事のない斬新なイメージでの露出で、そこに集ったクラバーたち全員に強烈なインパクトを与え、2015のRPR3人による公演にひけを取らぬ最高のパーティであったとの評価を各方面から獲得する事となった。

現在の世界のクラブ・ミュージック・シーンにおける紛れもないトップ・コンテンツであるRPR SOUNDSYSTEMに、このDreamrec VJのヴィジュアルを加えた今回のこのキャスティング。アンダーグラウンド・ミュージック・シーンにおいてこれ以上の表現はない、最上級の音と映像の究極の形を今回初めて日本のファンに見せる貴重な機会となる。

■イベント・タイトル

RPR SOUNDSYSTEM with Dreamrec VJ @LIQUIDROOM

■日時

2017年4月1日 (土) 23:30 OPEN / START

■場所

LIQUIDROOM 03-5464-0800 https://www.liquidroom.net

■出演者

――1F LIQUIDROOM――

RPR SOUNDSYSTEM (Rhadoo, Petre Inspirescu, Raresh / [a:rpia:r])

Dreamrec VJ

――2F LIQUID LOFT――

KABUTO (DAZE OF PHAZE / LAIR)

PI-GE (TRESVIBES SOUNDSYSTEM / Vis Rev Set)

Junki Inoue (Toi Toi Musik)

■料金

早割:3,800円 (1/16 (月) 発売開始)

前売:4,800円 (2/13 (月) 発売開始)

当日:6,000円

Advance Ticket: clubberia, RA Japan, iFLYER, BANANA, disc union, Technique, Lighthouse Records, LIQUIDROOM

■問い合わせ

LIQUIDROOM 03-5464-0800 https://www.liquidroom.net

■※20歳未満の方のご入場はお断り致します。年齢確認のため、顔写真付きの公的身分証明書をご持参ください。(You must be 20 and over with photo ID.)

■Facebook Event Page

https://www.facebook.com/events/209168746155695/?active_tab=about

■RPR SOUNDSYSTEM

現行のシーンにおけるトップDJのひとりであり同時に現在世界を席巻するルーマニアのシーンの事実上のボスであるRhadoo、卓越したプレイはもとよりその生み出される作品群が世界最高レベルのクオリティの評価を獲得している唯一無二のアーティストPetre Inspirescu、2014年まで所属したCOCOONなどでのワールドワイドな活躍により3人のなかでも特にメジャー・シーンにおいても抜群の名声を確立しているRareshの3人によるスペシャル・ユニット。このRPR SOUNDSYSTEM名義で出演するイベントは世界でも彼らにより選ばれたトップ・イベント・フェスのみで、年に数回しか実現する事はない。

2007年に設立したレーベル [a:rpia:r] は世界中のアンダーグラウンド・シーンでカルト的な支持を集める。2013、14年には、ミックスCDシリーズの世界のトップ・ブランド『Fabric』に3人が立て続けに起用されるなど、不動の人気を誇るシーンのカリスマ的存在。近年においては年を追う毎にますますその人気と地位は高まり続けている。

■Dreamrec VJ (Ro, Sunrise)

Silviu Visan(Dreamrec VJ)は、ビデオ・マッピングからインタラクティブ・デザインまで、様々なプロジェクトを手がけるルーマニアのトップ・ヴィジュアル・アーティストだ。彼は過去数年間に渡り、[a:rpia:r] クルーのヴィジュアル面を担当しており、世界のミニマルミュージックのNo.1フェスティヴァルである Sunwaves(ルーマニア)など多くの重要なフェスティヴァルに出演している。2013年後半には、ロンドン・ヴィクトリア&アルバート博物館に展示されているトラヤヌスの記念柱のレプリカを使用し、モーション・グラフィックスや3Dアニメーションを組み合わせ、壮観なプロジェクション・マッピングをおこなうなど、近年ますます世界の各アートの様々な分野で実績を積み上げている。

https://vimeo.com/113155205

1月6日にリリースされたNINJASのデビュー・アルバム『JAP』だが、これは面白い! シニカルで捻りの効いたドライな──つまりオネストで直球な涙ぐましさとは真逆の作品になっている。ダンサブルで痛快な、これぞナンセンスの塊。

NINJAS - SOCCER

NINJAS - JAP Pヴァイン |

車に乗りながら聴くと最高なんですよ、これが。さてこのNINJAS、以前からライヴ活動を精力的にやっているようで、すでに熱狂的なファンもいるらしい。バンドのスローガンは〈あなたの嫌いなものが好き〉。ニューウェイヴのささくれ立った感性って、もうとっくの昔に死滅したものと思っている方も少なくないと思いますが、こんな風に受け継がれるものなんですね。

なお、1/21(土)に半蔵門ANAGRAで行われるリリース・パーティにはHair Stylistics、DOOOMBOYS、KURUUCREWが出演。

DJにはMr.マジックバジャールa.k.a.カレー屋まーくん、K.E.I.(VOVIVAV)、NINJAS『JAP』を手掛けたAKAKI NAMPEIの展示も行われる。

1/27(金)には、青山蜂で定期的に開催されているUNDER 30 の実力あるアーティストが集まるPARTY「NEW CHAMPUR」と、NINJAS主催の「NINJAHOUSE」このふたつのPARTYが、NINJAS 2nd ALBUM”JAP”リリースパーティSPと称し共同開催。

ジャンルも世代も超え、CAT BOYS、MAMMOTH、OMSB×Hi'spec、KMC×STUTS、ENERGISH GOLF、原島”ど真ん中”宙芳…他多数のアーティストが出演。こんなに豪華な顔ぶれが集まるのはこの夜だけ!

【イベント情報】

〈NINJA HOUSE - NINJAS「JAP」release party!!!〉

2017/ 1/21(土) @半蔵門ANAGRA

OPEN: 18:00 / CLOSE: 23:00

\2000+1D

[LIVE]

NINJAS

Hair Stylistics

DOOOMBOYS

KURUUCREW

[DJ]

Mr.マジックバジャールa.k.a.カレー屋まーくん

K.E.I.(VOVIVAV)

[EXHIBITION]

AKAKI NAMPEI

INFO:

https://www.anagra-tokyo.com/

〈NINJA HOUSE × NEW CHAMPUR - NINJAS「JAP」release party SP!!!〉

2017/ 1/27(金) @青山蜂

OPEN: 21:00 / CLOSE: 5:00

\2000

[3F]

LIVE:

NINJAS

CAT BOYS

MAMMOTH

OMSB×Hi'spec

KMC×STUTS

ENERGISH GOLF

YELLOW UHURU × yolabmi

DJ:

NIRO

EMARLE

[2F]

Ackky(journal)

ULTRA INAZUMATIC DJs

Mr.マジックバジャール a.k.a. カレー屋まーくん

原島”ど真ん中”宙芳

hitori

kzy

[4F]

hisamichi

矢車

GAKI

DISKONION

Yasterize & HOTATE & HOSEPOSSE2017

fatP

[VJ]

PETA

HAMARO

[FOOD]

ネグラ

[SHOP]

Xion Tokyo

DELTA CREATION STUDIO