MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

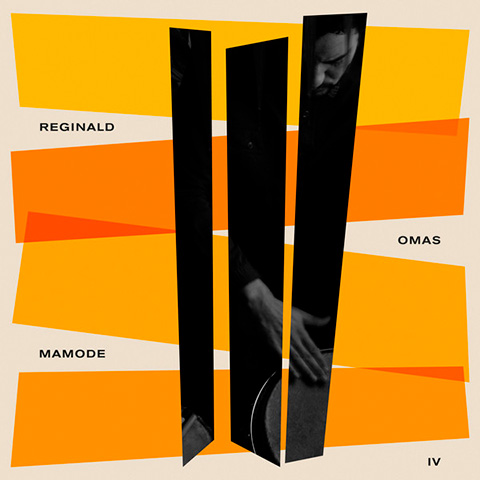

Home > Reviews > Album Reviews > Reginald Omas Mamode IV- Reginald Omas Mamode IV

80年代のノイズと90年代のアンビエントがドローンという手法を使うことによって同じようなものになってしまったのと同様、ビートダウンという発想もヒップホップとハウスをそれほど差のないものにしつつある。ドローンとしてまとめられたことでノイズから悪意や反社会性、アンビエントから快楽主義が欠落してしまったように、ビートダウンにもヒップホップに期待されるダイナミズムやハウスに特有の多幸感は消え去り、溜めの多いリズムはジャズとの親和性を促している。その最良の成果としてリージナルド・オマース・メイモード4世のデビュー・アルバムを聴いてみよう。

13年に「ドゥー・ユー?」でデビューしたROM4世はモー・カラーズ周辺の人脈で、サウス・ロンドンからアル・ドブスン・ジュニア、テンダーロニアス、ジーン・バッサらと並ぶポッセのひとりとして認知され、モー・カラーズのアルバムでもそうだったけれど、リーダーが変わるだけで彼らのアルバムは大体同じメンバーによって録音されてきた。モー・カラーズはモーリシャス共和国に由来するセガというリズムを取り入れていたので特徴が見えやすかったけれど、他はそれに習いつつも、それよりは独自のフュージョン・センスを前に出してきた面が強い。ROM4世にも決定的なエスニシティが存在するわけではなく、そこは音楽史との戦いがものを言っているという感じで、モー・カラーズよりは豊かにジャズ色が滲み出る。ポッセのなかではビートダウンが呼び込む「間」を最も有効に活用している才能と言える。

パーカッションで引っ張る曲とベースで聴かせる曲が前半は交互に並べられている。インタールードを挟んでそれらが拮抗しはじめ、スリリングでありながらビートダウン本来のチル・アウト性は手放さない。音の隙間に身を乗り出しながらも基本的には安穏とした気分を保つことができる。この手の気分ならいくらでも味わったことはあるけれど、花でも取り替えるような気分で音楽も変えたいといったところだろうか。昔の音楽で間に合わないところがあるとしたら、やはり感情が現代的ではないという点につきてしまう。新しい音楽に期待したいのは音楽的な完成度よりも現代ならではの複雑な感情というやつである。ROM4世は確実にそれには応えてくれる。

ビートダウンの起源はいくらでも遡れるかもしれない。が、この数年のこととしてはやはりデトロイトであり、〈アンダーグラウンド・レジスタンス〉からニック・スピードの名義でデビューしたニコラス・マーセル・スピードの感覚を普遍化する必要があるだろう。彼が〈マホガニー・ミュージック〉からリリースした『ザ・ビート・ダウン』(13)がタイトルも含めて一種のマニフェストにしか思えず、そこにはJ・ディラ以下、デトロイト産のヒップホップをエディット化し続けた流れが延々と横たわっている。『ザ・ビート・ダウン』はディアンジェロに負う部分も少なからずではあるだろうけれど、これをハウスという文脈に落とし込んだのはやはりコッタムやフローティング・ポインツといったロンドンの屈折を待ってからになる。エディット狂が高じて誘発されてきたシーンはアメリカへの執着を何度も燃え上がらせながら繰り返されてきたものであり、ビートダウンも当初は80年代のレア・グルーヴと存在意義を異にするものではなかったのだろう。わかりやすくいえば、いま、起きていることはUKブラック・リヴァイヴァルなのである(FKAツウィッグス以下、数え上げるのも面倒くさいほどヒップスターR&Bは膨張し続けている)。2016年にグローバル化したブラックライヴズマターがこれと結びつき、2016年はアフロ・パンク・フェスティヴァルの開催へと繋がっていった。ビートダウンがそうした動きのサウンド的な核になったことは明らかだろう。

ROM4世やモー・カラーズはサウンドの面白いところだけをいただいたという言い方もできるかもしれない。それを言ったらドイツでもビートダウン以降のサウンドは大きな展開を見せているし、しかし、それにしてはでき上がったサウンドがユニークに過ぎるところがある。ROM4世やアル・ドブスン・ジュニアが叩き込むパーカッション・サウンドはどうしたって「次の一歩」という気がしてしまうのである。

三田格

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE