小島麻由美のデビュー20周年を記念した最新アルバムは、地中海随一のサーフ・スポットとして知られるテル・アヴィヴ産のサーフ・ロック・バンド、ブーム・パムとの心躍るコラボレーション作となった。……と表現すれば陽気なムードも漂うが、イスラエルが置かれた政治的な状況を鑑みるならば、おいそれと東京のインディやJポップと比べるわけにはいかない。建国70年足らず、文化も政情も不安定な場所に芽吹いたその音楽は、それでも翳りなくみずみずしく鳴り響きながら、いまこの列島のポップスと不思議な邂逅を果たした。タフである。

今回、このコラボレーションにもう一段深い意味を与えるのが、そのたぐい稀な作品群においてたえず日本のポップスのアイデンティティを問いつづけてきた久保田麻琴の存在だ。その名がクレジットされているのを見れば、この企画の仕掛け人かとも思われるが、実際には小島麻由美は小島麻由美として、久保田麻琴は久保田麻琴としてブーム・パムに出会い、ブーム・パムを通してふたりが出会ったかたちになるという。しかし、氏がこの仕事に加わることになったことはただの偶然ということばではカタがつかない。日本のポップスを動かす歯車は、このような出会いによって、しずかに、少しずつ前に向かって回転しているのだと感じられる。

メジャー・シーンを歩みながらもしなやかなカウンターとしてその歌を紡いできた小島麻由美と、その先見性にいまあらためて瞠目せざるをえない久保田麻琴。『ウィズ・ブーム・パム』を通してイスラエルと日本の音楽について語ってもらった。

■小島麻由美

東京都出身のシンガー・ソングライター。1995年、シングル「結婚相談所」でデビュー。現在までにオリジナル・アルバム9枚、ミニ・アルバム2枚、シングル16枚、ライヴCD1枚、ベスト・アルバム2枚、映像DVD2タイトルを発表。自筆イラストがトレードマークともなっており、1999年NHK「みんなのうた」への提供曲「ふうせん」では、三千数百枚に及ぶアニメ原画も提供。イラスト&散文集『KOJIMA MAYUMI’S PAPERBACK』もある。映画、CMへの歌唱・曲提供、また2001年仏盤コンピレーション参加、2001~2002年「はつ恋」が任天堂USAのCM曲として北南米にて1年間に渡り放映、2006年JETRO主催『Japan Night』(上海)、2009年『Music Terminals Festival』(台湾・桃園)参加など海外のフェスやコンピレーションへの参加も多い。2015年、デビュー20周年を迎える。

■Boom Pam / ブーム・パム

イスラエルを代表するオリエンタル・サーフ・ロック・バンド。現在のメンバーはギタリスト/リーダーのウリ・ブラウネル・キンロト(Uri Brauner Kinrot)、チューバ奏者のユヴァル”チュービー”ゾロトヴ(Yuval "Tuby" Zolotov)、女性キーボーダーのダニ・エヴァ-ハダニ(Dani Ever-Hadani)、2014年秋に新加入したドラマーのイラ・ラヴィヴ(Ira Raviv)の4人。2006年にファースト・アルバムをリリース。WMCE(ワールドミュージックチャートヨーロッパ)のベスト10入りを果たす。その後、ヨーロッパ、アメリカ、カナダ、メキシコ、南アフリカなど全世界でライヴを行う。2012年、2014年に2度来日。現在までに4枚のアルバムを発表し、日本編集のベスト盤『THE VERY BEST OF BOOM PAM』(Tuff Beats)がこのたび発売となる。

■久保田麻琴

同志社大学在学中より、裸のラリーズのメンバーとして活動をはじめる。1973年に東芝よりソロ・アルバム『まちぼうけ』を発表し、その後、夕焼け楽団とともに数々のアルバムを発表、エリック・クラプトン初来日公演の全国ツアーにオープニングアクトとして参加するなど精力的にライヴ活動も行う。またアレンジャー、プロデューサーとしても喜納昌吉の本土紹介に関わり、チャンプルーズのアルバム『ブラッドライン』ではでライ・クーダーとも共演。80年代にはサンセッツとともに海外の多くの野外フェスに登場し。84年にはシングルが豪州でトップ5入りを果たす。90年代からは、プロデューサーとして「ザ・ブーム」らを手掛け、99年には細野晴臣とのユニット、「Harry and Mac」でロック・シンガー・ソングライター・としてカムバック、2000年代にはBlue Asiaプロジェクトなどアジアにおけるプロジェクトを本格化、さらにプロデュース業が充実、CMソングなども手掛けDJや各種講演等多岐にわたって活躍する。著書に『世界の音を訪ねる-音の錬金術師の旅日記』(岩波新書)がある。

ブーム・パムが出てきたときに驚いて。十分にワールドだけど、かつそれ以上にロックンロールだった。(久保田麻琴)

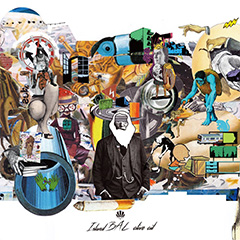

小島麻由美 With Boom Pam AWDR/LR2 |

■すごく意外な組み合わせですよね。小島さんと久保田さんですから。

久保田麻琴(以下、久保田):いや、わたしは後付けというか。「こういうメジャーっぽい方がどうしてブーム・パムなのかな?」とは思いましたね。私は、ブーム・パムを2006年か7年くらいに、スペインの〈ウォーメックス〉というバンドの見本市みたいなところで観て。

■スペインに行かれたんですね。

久保田:そうです。ワールド・ミュージックの見本市みたいなものを毎年……もう20数年やっているんですよ。でも出演者を立て続けに見ていると、けっこう企画モノみたいなのが多くて。なんか「ワールドだからいい」っていう安直な感じなんですね。私は1週間くらいそこにいて、けっこうずらっと見たんですけど、ブーム・パムが出てきたときに驚いて。十分にワールドだけど、かつそれ以上にロックンロールだった。で、すんげぇ気持ちよくて。それ以来、彼らのことを気にしてたんですよ。そのときに出たファースト・アルバムはあんまりよくなかったんだけれど、「そのうちいっしょにやろうね」くらいの話はあって。

そうしているうちに、地元で“ハシシ”っていうシングルが出て──それは彼らの曲じゃないんですけど、別のプロデューサーがサンプリングして新しく作っちゃったんですよ。

■サンプリングというと?

久保田:ブーム・パムのある部分を切り取って、それを大きく作り直した。それがアップルズのプロデューサーだったMixMonster 。

小島麻由美(以下、小島):あー、そうなんだ。なんかいまっぽい感じだよね。

久保田:DJ系ですよね。トラックメイクというか。

○本当にサンプリング的な。

久保田:そうですね。ある曲で「ハシシ」と歌ったところをうまく取って、それでオケを作って歌をまた乗せたんだと思うんです。

小島:そっか。音圧があると思ったらそれだ。サンプリングしているから音圧があるように聴こえるんだ。

■「ハシシ」ってちなみにあのハシシなんですか?

久保田:あの辺は原産ですからね。あの辺からスタートしてますから(笑)。

■それがやっぱりおもしろくてサンプリングをしたんですか?

久保田:ことばがおもしろいからね。みんなで笑いながら。Youtubeで観られるMVもおもしろいんですよ。中産階級の白人がキマってフラフラになっているのを、みんなで見て笑うっていう感じの。歌詞は何を言っているのか私にはわからないけど。そのときに「あっ、なんだ、地元でアルバムつくればいいじゃん」って思いましたね。1枚めはシャンテルっていうドイツで活動してるDJがプロデュースして、それがあんまりよくなったから。ライヴがすごくいいわりには、CDがダメだな、と。

でも、そうこうしているうちに何年か経って、3、4年前だったと思うけど、サラーム海上から電話があって、「来週ブーム・パムが来ます」という話になった。そこからじっくり話をするようになって。あのときは、ついでにイスラエルのCDのサンプル盤が2、30枚くらいきたんですよ。それもアタリがめちゃくちゃ高くて。

Boom Pam(ブーム・パム)

音楽やっているやつはみんな反戦ですよ。そりゃそうだよ。だってアメリカだっていちばん音楽がよかった67、8年って最低な戦争をベトナムでやっていたわけだもんね。(久保田)

■僕はサラームみたいなハードコアなワールド・リスナーとはほど遠い人間なんですけれども、90年代のイスラエルというとイスラエル・トランス──

久保田:さっきも海上とその話をしていたんですけど、いまはそのシーンは終わっていますね。あの時期は国がお金を使って奨励していたらしいんですよ、ゴアとかを。トランス系のDJはそこで育ったりしていたんですけど。

■ですよね。そういうイメージがあったんですけど、中東の音楽ってモロッコから何からいろいろありますよね? そういう中において、イスラエルってあんまり印象になかったんです。

久保田:新しい国ですからね。

■しかも民族的にも宗教的にもぐしゃぐしゃでしょう? だからなおさらイメージというものがなかった。

久保田:〈ルアカ・バップ(Luaka Bop)〉というデヴィッド・バーンのワールド・ミュージックのレーベルがあって、そこはアフリカの音楽なんかをやっているんですよ。そのレーベル・メイトのイェールって男から連絡があって、喜納昌吉&チャンプルーズをコンピに入れて出したいんだと言うんです。そういう男だから詳しくて、〈マルフク・レコード〉というところで、地元で昌吉が大学生くらいのときにやった“ハイサイおじさん”がいちばんグルーヴが高いんですけど、それをどうしても入れたいと。

その頃は国際電話しかないんで──92、3年くらいだったかな? イェール・エヴレヴという男でね。「イスラエルの音楽ってどうなってるんだ?」って訊いてみたら、そのワールド・ミュージックを紹介してる当のユダヤ人らしき男が、自分のルーツのイスラエルの音楽はちょっと苦手だと。興味がないっていうかね。たしかに私もずーっとイメージがなかったんですよ。

■本(『世界の音を訪ねる―音の錬金術師の旅日記』、岩波新書)に書かれていますよね?

久保田:でも、〈ウォーマッド〉っていう、また別のワールド・ミュージックのフェスティヴァルが、10年くらい前にシンガポールにありました。日本でも90年代にはあったんですけどね。そこで観たバンドにイスラエルのチームもあって、イダン・レイチェル(ライヘル)っていうんだけど。まぁ、サラームに言わせるとイスラエルの坂本龍一だっていうようなね、ちょっと男前で、しっとりした曲を作るひとがバンド・リーダーで。

シンガーはエチオピア人と黒人系の男と、演歌っぽい歌を歌ういかにも東ヨーロッパ系の3人がいて、自分の曲とか民謡を彼らに歌わせるバンドなんですね。それを見たときに「アバみたいだな」と思って。すごく歌謡チックなんですよ。イスラエル歌謡っぽい感じがすごくあって。それが最初にテル・アビブにカルチャーありって思ったタイミングでしたね。

私はジャズはもうずっと離れているので、とくに新しい音楽は耳が閉じてるからあんまり聴かないんだけど、ジャズ・シーンでイスラエルのプレイヤーってすごく多いんだよね。しかもテル・アビブはちょっとやんちゃで、サーフィンの文化があるから、少しビーサン系というか裸足な感じがあって。しかもヤッファーっていうアラブ人エリアがあって、けっこうミュージシャンがそっちに住んでいるんだよ。みんなユダヤ系ではあると思うんだけどね。そこがおもしろくて、物価も安い。そりゃそうだよね。あと食べ物が安全だと。

■じゃあイスラエルのなかでもとくにリベラルというか。

久保田:音楽やっているやつはみんな反戦ですよ。そりゃそうだよ。だってアメリカだっていちばん音楽がよかった67、8年って最低な戦争をベトナムでやっていたわけだもんね。でも、アメリカの音楽をわれわれは好きだし、音楽をやっているやつはみんな反戦だった。

■じゃあそれと似たような構造がイスラエルにもある、と?

久保田:あるかもしれない。逆に不条理が彼らの心を刺して、その叫びが音楽になっているってことはあるでしょう。

移民たちが第2世代になって、国のアイデンティティができつつあるっていう、ある意味ではいい状況なのと、軍事的な問題点の軋轢。(久保田)

■それが近年とくに顕著なんですか?

久保田:建国してから70年くらいですよね? そしてバックグラウンドがいくつもあるんですよ。何十もの世界のエリアから集まっているから。ヨーロッパも中央アジアも、インド、中国、アフリカのひとたちも集まって、そして第2世代ができるまでこれだけ時間がかかった。両親があちこちから来ているわけ。だからアメリカと同じですよね。アメリカは合衆国だったからああいうポップスができた。……あれ、さっきと言うことがぜんぜんちがうか(笑)。

小島:大事大事。全部同じになっちゃうから、ちがわないとね。

■移民文化なんですね。

久保田:だと思います。やっとその移民たちが第2世代になって、国のアイデンティティができつつあるっていう、ある意味ではいい状況なのと、軍事的な問題点の軋轢というか。

■僕なんかはイスラエルという国に対して偏見があった人間なんですよね。ガザ地区の空爆があったときも、マッシヴ・アタックが公然と手厳しくイスラエルを非難したように、やっぱり反イスラエルみたいなものがありましたから。ただ、実際の音楽シーンにいるひとたちが尖った存在なんだというお話はリアルだなあと。

久保田:あと徴兵ですよね。みなさんやっぱりとられているんですよ。だから軍楽隊に入ったり、郵便係やったりとかして、なんとか。

■あと2世っていうのがすごい大きいですよね。

久保田:ブーム・パムのリーダーは両親がチェコとウズベキスタン。

○とくにブーム・パムがその中で何かを象徴する存在だったりするんですか?

久保田:やや先輩格だとは思うけど、とくにというわけではないかな。けっこういいバンドが多いんですよ。私がおもしろいなと思ったのが、さっきのテクノやトランスとは対照的に、実際に演奏するひとたちが多いことですね。ドラムが上手なバンドがけっこう多い。体でやるっていうね。こいつら本気だなと思うことがよくあります。

いろんな名前のなかにブーム・パムも挙がっていてんですが、やっぱり彼らがぶっちぎりにおもしろかったので、じゃあやってみようと。(小島麻由美)

Kojima Mayumi With Boom Pam Album Dijest

■小島さんはちなみにどういうようにブーム・パムとは出会ったんですか?

小島:そもそもはスペースシャワーの関さんからCDを頂いて、気に入ってたんです。それで20周年企画で「誰かとやってみないか?」というお話になったときに、いろんな名前のなかにブーム・パムも挙がっていてんですが、やっぱり彼らがぶっちぎりにおもしろかったので、じゃあやってみようと。関さんも「大丈夫だと思います」みたいな感じだったから、企画がサッと通った。

○じゃあ、ブーム・パムをきっかけに久保田さんと出会ったんですね。

小島:そうですね。

久保田:ブーム・パムはいいバンドなのに日本人とやってしくじるとよくないんで、自分の立場を隠密に作っておいたんです。「あいつらやっぱりよくなかった」って言われたら、お互いの国に対してよくないんで。最終的にはぜんぜんそんな心配はいらなかったんですけど。

小島:結果としては久保田さんとブーム・パムにプロデュースしてもらったという感じだから。

久保田:いやいや、私は後半であと入りした感じなので。

小島:でも曲順を決めていただいたり。

久保田:ははは(笑)。

○実際の作業はどんなふうに進んだんでしょう? 今回は原曲があるわけですが、そのデータを個々に送って、アレンジしてもらうという感じでしょうか。

小島:そうです。チューバだから4ビートは無理かなとか、それくらいの感じで。

○チューバ、いい味を出してますよね。

小島:それで選んでいって、向こうが仕上げてきてくれて、こちらで歌入れをして。

久保田:だからその頃のことを私は、「なんか作業が進んでるな」くらいしか知らないんですよ。ただ、その時点でレーベルとの間に入って、よかったらいっしょにやるよと。それもおもしろいなということで話が進んだんです。

■すごい繋がりですね。

小島:そうですよね。今日初めてお会いしたんです。

■えー! そうなんですか(笑)。

小島:「久保田さんが久保田さんが」ってずっと名前を聞いてたけど。今日が初めてです。やっぱりひとと会うとおもしろいですよね。

○じゃあディレクションなんかは?

小島:私はなんにも。全部おまかせしました。

久保田:上がってきた最初のマスターの2、3曲を聴いて声が埋もれていたので……外国人だとどうしても日本語を言葉として聴かないじゃないですか。だからちょっとアドバイスしたのがあったくらいで、あとは最終行程のマスタリング。ぼわっとしたものを締めるっていう最後の彫刻ですよね。

私はいろんなところに行っていろんなことをしますので、最近はマスタリングをすることが多いですよね。不思議な国の不思議なバンドがやるんで、しかもたまたまブーム・バンドと縁があったわけだから、これは成功してほしいなと思っていて。私は「できることがあれば」というポジションを自分で安全弁として作っといたの。

(久保田さんは)日本人じゃないみたい。扉がいっこない感じ(笑)。すごいダイレクトですよ。 (小島)

■小島さんはどうなんでしょう、久保田麻琴さんといえばすごい方じゃないですか?

久保田:いやいや、彼女はそういう先輩が全員大っ嫌いなので。

小島:なんでそんなこと知ってるんですか(笑)。

久保田:有名な方にはアレルギーを起こすってタイプなので、私くらいのサイズでよかったんだろうね。

■実際に今日会われてみてどうですか?

小島:いや、すっごい外国に行ったことがある感じがして、日本人じゃないみたい。扉がいっこない感じ(笑)。すごいダイレクトですよ。

久保田:おもしろいのがね、宮古島ってそうなんだよね。浜とかに出てるおばあに話しかけるとね、5分くらいで彼女の人生を語りだすからね(笑)。宮古島の音楽に制作で関わっていて、おじぃおばぁの神歌は一段落したんだけど、30前後の若い子たちのジャズ・バンドも出てきておもしろい。BLACK WAXというジャズだけど、リズムがファンキーなジャムバンドというか。

○宮古島の民族性みたいなところを出していると。

久保田:出してるな。曲はアメリカっぽい5、60年代のジャズな感じですよ。

○そういう、日本というものをひとつのワールド的な観点で捉えるというような大きな視点が、久保田さんの中に一貫しておありなのではないかと思いますが、そういうもののなかで今回の小島さんのアルバムはどのように……

久保田:論文になりそうだな(笑)。ありがとうござます。素晴らしい質問です。あのね、(曲をかける)私はマスタリングが仕事なんで、まず聴きやすさとか音圧で負けちゃマズいわけ。その点ではこれはオッケーだなと思った。あと、このコラボは歌とバックの混じり合いがすごくうまくいっている。

■聴いていてそう思います。リメイクというかトラックを差し替えたとは思えない。

久保田:そうですよね。いまのことばで言えば、ある意味ではオーガニックな仕上がり。楽曲をより一層立体化している感じすらあるっていうかね。「カヴァーしました」っていうよりも──まあ、こっちが先だと言うのは言い過ぎですけど、十分オリジナルに負けないクオリティがあると思いますけどね。ウリ、やったな! いい仕事だぞ! って思いましたね。

このコラボは歌とバックの混じり合いがすごくうまくいっている。(中略)いまのことばで言えば、ある意味ではオーガニックな仕上がり。楽曲をより一層立体化している感じすらあるっていうかね。(久保田)

○“泡になった恋”なんかはもともとガレージ感があるというか、そもそもブーム・パムと相性がいいと思うんですよね。でも、その一方ですごくジャジーなものだったりとかもうまくいってますね。

久保田:さっきもサラームとそういう話になったんですけど、アメリカ音楽とかジャズのなかにはそもそも異国性があると思うんですよ。彼女(=小島)は当然ジャズの影響がありますよね。それをブーム・パムが、地中海的な響きでもってやる。文明の発祥の地というか、意外と新大陸のことはもともとそっちにあったりするんですよね。それをうまく小編成のコンボ・バンドで、小島さんのメロディの中から引き出してくる。ちょっとスウィング・ジャズっぽいものは、さらに突っ込んで南イタリアっぽくしてみたりだとか。

■あとは「ワールド・ミュージックとしてのサーフ・ロック」みたいな視点というか──

久保田:いや、それを言わせてもらえばね、ベンチャーズの「ノッテケ ノッテケ」なんてさ、あれはアメリカーナではない。あの時点でそこはぶっちぎれてますよ(笑)。だから彼らが“雨の御堂筋”を書くのには何の問題もなかった。ノーキー・エドワーズ自身がたぶんかなりミックスな人だと思う。アメリカン・インディアンとか。エドワーズなんて怪しい名前だけど、きっと本名はちがうんだよ……(笑)。まあ、いずれにせよベンチャーズの中にはすごく異国性があって、それが日本で異常にウケた。

リンク・レイなんかの音楽もめちゃくちゃエキゾですもんね。

■そうですよね。あらためてサーフ・ロックって言われているもののイメージってエキゾなんだなって。中東的なメロディとか音階みたいなものとかもありますし。それを今回この作品で感じたんです。

久保田:よくぞブーム・パムを選んでくれたなって。

小島:やってよかった!

■小島さんはブーム・パムのどこがよかったんですか?

小島:うーん、やっぱり、音階と編成と。チューバとか。

久保田:ネットで最近チェックしたんだけど、ニーノ・ロータとかが好きなんでしょ?

小島:ニーノ・ロータ! 好きですね。

久保田:私らからすれば『ゴッド・ファーザー』のイメージがあるけど、彼の音楽自体が南イタリアなわけで──地中海のど真ん中で、古代からの交易地で、いわゆるヨーロッパとは少しちがう。シチリアなんてチュニジアにボートで行けちゃうわけだから。イタリアもまた、その中に異郷を抱えているんだよね。たとえばピチカっていう音楽があって、タンバリンを使うんだけど、そこには毒蜘蛛の絵が描いてある。毒蜘蛛って、南イタリアのシンボルみたいなんですよね。で、それに刺されたときに治療するための音楽とは言われている。ほとんどトランス状態になっちゃうような音楽なんだけど、まぁ、古代的な話です。

そういう地中海の感性をテル・アビブのいまの子たちは、アメリカのルーツと同じくらいに大事にしていると思うよ。だから小島さんの音楽に、日本の歌謡曲の中にある異国性を見つけて、すごくうまく整理していると思うんだ。鮮やか。ただ、もしかしたら向こうの子なら誰でもできたってわけじゃなくて、彼らだからこそやれたことだったのかもしれない。

そういう地中海の感性をテル・アビブのいまの子たちは、アメリカのルーツと同じくらいに大事にしていると思うよ。だから小島さんの音楽に、日本の歌謡曲の中にある異国性を見つけて、すごくうまく整理していると思うんだ。(久保田)

○知的なバンドというよりは、そういうことを身体的にわかっているタイプなんですか?

久保田:いまのテル・アビブの子たちはみんな身体系。知的な人たちはジャズにいくから。もっとエスタブリッシュメントなもの、アメリカのマーケットに刺さるようなものにいくよね、エリートたちは。まあ、テル・アビブはちょっとやんちゃ系かな。やんちゃだけどちょっとインテレクチュアル。そう思います。……まだ向こうには行かないで、楽しみにとってあるんですよ。行ったらきっとすぐケンカになっちゃうから(笑)。

■なぜなんですか?

久保田:いや、それはただヨタを言ってるだけなんだけど(笑)。

(一同笑)

久保田:いやいや、好きすぎてヤバいから。あんなところはちょっと、とっておかないと。

○さらに先にですか!

久保田:いや、そういう奴いるんだよね。エイドリアン・シャーウッドって男がいてね、80年くらい……〈オン・U〉の最初の頃に会って、僕はいっしょにやりたかったんだ。でも細野さんに反対されちゃってね(笑)。

小島:どうしてなんですか?

久保田:いや、彼はダブが嫌いで。それでいっしょにはできなかったの。でも彼の家に遊びにいってね、そのとき「ほんとにお前らジャマイカとか好きだよな」っていうような話をしたら、「でも好きすぎて行けない」って言ってたんだよね。ロンドンのジャマイカ人とはよく組んでいろんな仕事をしてるんだけど、「もしジャマイカに行って理想が傷つくことがあったら、俺は死んでしまう」って(笑)。

■はははは! 彼とは僕もよく会うんですよ。

久保田:ああ、そう? 奥さんのキシは福井の人だったけど、もう別れちゃったんだっけ? ロンドン英語と写真がとてもうまい人だったなぁ。

■うまかったですよね。有名なパンク・ロッカーとかもたくさん撮られてましたしね。

久保田:〈オン・U〉の写真も全部そうだよね。まあ、このエピソードはele-kingだと思ってサービスで出したんだけどね──

(一同笑)

久保田:でも、ジャマイカ人じゃないのにあれだけダブをやってるってことには共感もあって、「好きすぎて……」ってセリフには「ああ、こいつ乙女チックなこと言うな」って思ったもんだけど、なんか、いま自分に当てはまってるなって思った(笑)。

■そのくらいお好きだと。

久保田:そう、もう好きというかタダゴトではないよね。〈ブルーノート〉とか〈チェス〉とかだってきっとそうだと思うんだけど、はみ出したユダヤの優秀な子たちが、黒人音楽を一つ商業音楽のジャンルとして確立したわけで、でも同じ系の民族がドンパチ戦争やっているっていうのは、なかなかね……。こんなにいい音楽が出てこなかったらボロクソに言ってると思うんだ。不買運動とかしちゃってると思うけど、でもブーム・パムを観たときに「ああ……、わかってるよコイツら」って。で、アルバムをたくさん聴いてみたらどれもすごくよかった。だから、これはきっとシーンがあるなって思ったんだ。

でも、シーンって、永遠には続かないんだよね。いつだってそう。

■では、あるまとまった世代がイスラエルに現われたということなんですか。シーンと呼べるものが活況を呈している、と?

久保田:そうね、世代というか、ちょっとした社会的な状況というか。シーンは確実にある。このコンピレーションは知ってる(https://www.tuff-beats.com/1034/index.html)? ブーム・パムが初めて日本に来たときにもらったCDがあって、なんとかこういうものを自分でもリリースしたいなと思って。僕も準備してたんだけど、〈タフ・ビーツ〉さんが出してくれるっていうから、ぜひ!

僕はそういうのが好きなの。ひっくり返すのがね。──「これだけ」っていうような閉塞性がいやなんです。 (久保田)

■久保田さんは、70年代の『ハワイ・チャンプルー』の頃──細野さんが『トロピカル・ダンディ』なんかをやりはじめるのと時を同じくして、ポップ・シーンから、いまでいうシティ・ポップと言われるようなシーンへ離脱していった印象がありますよね。

久保田:まあ、離脱というかね、居心地いいところに無理しないで居るようになったというか。しかも外国の都市に盤が置かれるようになったときに、自分の音が何なのかと言えるようにしておかなきゃいけないと思った。だって、「お前はコピーだ」って言われたら終わりじゃないですか(笑)。そのためにポーズを取っておこうと。

その点、テル・アビブの子たちはしっかりしてるよ。ファンクが多いんだよね。でもそれには誰にも文句は言わせない、ってとこがある。アメリカの音楽のもっともよかったときの要素をサっと取り入れてやるわけだから。

「え、お前らこんなにいい音楽をいまだにやってんの!?」みたいな。そういうバンドが多い。ファンケンシュタインってバンドとかさ──

■Pファンクから取ってるんですかね。

久保田:いやいや、それでも彼らは無理しない、黒人のフリをしない。アヴェレージ・ホワイト・バンドって──あれはスコットランドのバンドなんだけど、世界のディスコで大ヒットしてね。ドラマーだけちがうけど、みんなスコティッシュですよ? ビー・ジーズはケルト系でしょうね、でもあの音楽で黒人も踊った。僕はそういうのが好きなの。ひっくり返すのがね。──「これだけ」っていうような閉塞性がいやなんです。そういうものを見ると「ロックか? これが?」っておちょくりたくなる。それでカントリーをやろうとしたりとか……なんだろうね、このひねくれ方って。全体主義が嫌いなの。反対のことを言うと怒るとかってさ、「怒る前に聞けよ」って思うんだよね。それは、まあ、ディアスポラ的な考え方なのか、ヒッピーなのか、よくわからないなあ。

どっちにしても、押し付けられると反発する。逃げる。そういうところはつねにあるかもしれない。

○その「反発」をどんなふうに表出するかというところで、久保田さんは拳を振り上げるかわりにゆるい方向に行くわけじゃないですか。そこに新鮮な共感もあったんじゃないかと思うんですが。

久保田:いやもう、そうしないと物事が動かないじゃないですか。

■『ハワイ・チャンプルー』は最高にゆるいですよね。

久保田:そうね、武力はぜったいにうまくいかないから。

○そのゆるさっていうのは、たとえば「北風と太陽」みたいなもので、北風じゃうまくいかないという確信があって、その上で意図的にやっていたことなんですか? それとももっとセンスみたいなところで──

久保田:うん、「ロックンロール」っていう言葉は引用なんだよね。ロックはタテ、ロールはヨコ、ふたつあって、まるくつながっている。それは音楽から学んだことなんです。人間はひとつの方向だけ持ってるわけじゃない。

もともと宅録少年なんでね。(中略)自分のプロジェクトばっかりやっていたら今回みたいなこともできないじゃない? 俺もリスナーでいさせてくれよっていう。

あとさ、自分の声は飽きたよ。はははは! (久保田)

■久保田さんというと、夕焼け楽団時代はニューオリンズを訪ねられて──

久保田:それは一種のエキゾだよね。やっぱり。アメリカ音楽の中にある異国性、別の知性。

■それはハイブリッドなものでしょうか?

久保田:いや、開放感かもね。アメリカン・スタンダードじゃなくて、いろいろちがってていいじゃんっていうね。

■それはやっぱりひとつのきっかけになり得たんですか?

久保田:そうだね。それと、喜納昌吉&チャンプルーズ。列島から出てきちゃったんで……『ハイサイおじさん』がさ。

■久保田さんは『サンセット・ギャング』の頃はご自身で歌っておられましたよね。

久保田:気がついたら(笑)。それで食えたんで、まあいっかという感じで。

小島:でも、もう歌わないって。

■そうなんですよね。

久保田:もともと宅録少年なんでね。(裸の)ラリーズに『MIZUTANI』っていうアルバムがあって、それが第一回のプロデュース作品みたいなもんですね。

録音して再生するっていうことがすごく好きで。それに、自分のプロジェクトばっかりやっていたら今回みたいなこともできないじゃない? 俺もリスナーでいさせてくれよっていう。

あとさ、自分の声は飽きたよ。はははは!

(一同笑)

久保田:ほんとの歌手じゃないんで……フリはできてもね。自分でいまソロ・アルバムとか作れば、プロデューサー/エンジニアだからそりゃうまくはできるよ。でもそういうことじゃない。これから先、まったくやらないというわけではないけど、それよりおもしろいことがいっぱいあるんだから。ブーム・パムと小島麻由美なんてすごくおもしろいじゃない? そういうことに関わらずにどうする、っていうね。

小島:歌もやって、そういう活動もやったらどうです?

久保田:バンドをやってる頃は、やっぱりメインはミュージシャンとしていなきゃいけないけど、つねに口は出してたっていうか。エンジニアに「外に出てろ」っていって自分でやってたことはあったね。『まちぼうけ』とかもそうだけど。すぐケンカになるから、レコード会社からは問題児だって言われて。

小島:そういうほうがおもしろいですよね。

■細野さんなんかは久保田さんとすごく近いところがあると思うんですけど、当時は日本のポップスをどういうふうに更新していくのか、どういうところにアイデンティティを見つけていくのか、みなさんが真剣に試行錯誤されていたわけですよね。ただアメリカの模倣をすればいいのか、というアンビヴァレンスもあって──

久保田:あのね、『ゴジラ』(=『サンセット・ギャング』)のころは、まだ自分たちはオタクなことをやっているつもりだったんです。で、あれが終わって、ようやく執行猶予期間が切れて(笑)、パスポートを申請できるようになって、3年ぶりに3ヵ月間アメリカに行ったんです。それで出来上がった『サンセット・ギャング』を聴いたら、「なんだこのアジアの音楽は」と思ったわけですよ。自分の本にも書いてあるんだけど。

○「醤油だ」って書かれてますね。

久保田:そう、そのことがきっかけになってるかな。意識しなくてどうするっていう。

原曲よりロックっぽくなっていたり、原曲よりのんびりになってたり、いちいちおもしろいんですよね。 (小島)

■今回のプロジェクトも久保田さんから見ればその延長にあるってことなんでしょうか?

久保田:いや、すごい進化形だよね。まずは小島麻由美っていう、こんなに天然の豊かなシンガー・ソングライターがいて、それをブーム・パムっていうレセプターがうまくスタイルを整えている……いまでしかありえない仕事だし、驚愕のプロジェクトだと思うよ。しかも超ロー・バジェットで(笑)。

小島:あははは!

久保田:ラッキー! って感じだよ。この値段でこれだけ文化価値のあるものがよくできるもんだよ。時代だよなあ……いまだからこそできた。

■ぜったいアナログ盤をつくってほしいですけどね。未来人が、この時代にこんなものがあったのかって掘り返しますよ。

久保田:そうだよな、バチッと歴史に楔を打ってるよね、これは。

○小島さん的にいちばん驚いた部分ってどんなとこです?

小島:なんかね、原曲よりロックっぽくなっていたり、原曲よりのんびりになってたり、いちいちおもしろいんですよね。

久保田:いちいちおもしろい。いいね!

小島:ユニークでね。とにかく最初からおまかせで、おもしろくやってもらえればと思っていたので。

久保田:自分の素材をどう料理されるのかというところは楽しみなものだよね。

小島:そうそう。

久保田:この余裕は何なんだろうね(笑)?

(一同笑)

久保田:才能だよね、ここは。

小島:私としてはプロデュースしていただくこと自体が初めてなので、とっても楽しかったです。

私としてはプロデュースしていただくこと自体が初めてなので、とっても楽しかったです。 (小島)

○小島さんは楽器もされますよね。

小島:でもぜんぜんうまくないですよ。鍵盤ね?

○今回は実際のセッションがあったわけではありませんけど、今後はそういうことへも興味が生まれたりしてますか?

小島:ああー、バンドとやるのはおもしろいですよね。できあがったバンドとやるのは、早いし──

久保田:そうね、いままではセッション・ミュージシャン的な人たちとやってたの?

小島:ファーストの頃なんかはインペグ屋さんを……

久保田:おおー! 古いね。久しぶりに聞いたよそんな言葉。いまの人たちは知らないでしょう?

○ええ。

小島:なんか、会社なんですよ。そこに「いいベーシストいませんか?」とかって訊ねると、手配してくれるんです。

久保田:そう、手配師がね、先にバンドにギャラを払うんだよな。いまそんなのないんじゃない?

小島:ないんですかね?

久保田:やろうかな。

(一同笑)

小島:そういう中でだんだん知り合いができてくると、あっという間にメンバーができあがっていって。

久保田:セミ・バンドみたいになるんだよな。そこで集まった人たちとライヴもやってるんでしょう?

小島:そうですね、完全にバンドっていう感じかもしれませんね。

久保田:でも、できあがった個性のあるバンドと、まったくちがう人とがとデイトするっていうのはおもしろいものだよね。

小島麻由美 With Boom Pam(Kojima Mayumi With Boom Pam)/ 白い猫(Chat Blanc)

やり直しはなかったですね。 (小島)

○今回のブーム・パムさんとのやりとりはどんな感じで進んだんですか?

久保田:もう、データ交換って感じだよね。

小島:しゃべりもしてないです。間に〈Tuff Beats〉さんが入られて、データが届いて。私は歌うだけだったんです。

久保田:でも、オケのやり直しってなかったの?

小島:やり直しはなかったですね。

久保田:すごい! それがすごいよ。その彼らの集中力というか、包容力というか。初めてのシンガーで、しかも外国語なわけだから。グレイトだよね。

○このメロディの強さ、というところも大きいんでしょうね。

久保田:それもある。楽曲がまず第一だよね。それはそう。でも曲は彼らが選んでるんだよね?

小島:そうです。でもお送りした曲はほぼ全部やっていただけたかたちになります。最初に5曲送って、その後に5曲送って、さらにもう少し他の曲も聴かせていただこうということで5曲送ったら、もう先の10曲でレコーディングしてくださっていたらしくて。

久保田:じゃあ、次の10曲もすぐにできるね(笑)。やっぱり彼らは音楽の理解力というか、解析力がハンパない。それで、自分らを押しつけようというんじゃなくて、ちゃんとプライオリティをわかってるじゃないですか。歌っていうよりも全体のサウンドと曲を引き出すというね。……30代だよ? 去年も〈フジロック〉で来日したときに感心したんだけど、苗場に来てみたら彼らの宿が取れてなかったんだよ。それで僕はその話をきいてすごく怒ったけど、彼らは落ち着いてるの。戦時下の子たちだから、そんなこと何でもない。われわれは甘やかされているからね……ロックなおっさんだから、まぁそこで瓶割りゃあいいとかね、暴れるとかさ(笑)。

(一同笑)

久保田:私らのときはそうなんですよ。何かあると暴れるっていう。外国ツアーなんか行ったときにはよけい暴れる(笑)。

小島:あはは! でも、宿はどうなったんですか?

久保田:結局とれたんだけど、そこでぜんぜん感情の揺れがなかったの。そんなことくらい何てこともない……。それを見たときに感動しちゃって。こいつらはなんて人間ができてるんだって。ロックは怒んなきゃいけないくらいに思ってたけど、そうじゃない。そんなことを通り越した人間性が彼らにはあったよね。

○そういうタフさと、地中海の、本当にいろんなものが溶け込んだカルチャーの、二世としての担い手っていう──

久保田:文化の発祥地だよね。で、国ができて60年経って、そういうふうに自分たちのポップ・カルチャーをつくるということがやっと可能になったんだよ。

○そういう場所への久保田さんの注目があって、それももう10年近く前からご存知で、それが今回のようなつながりも生んで──でもきっと、他にもそんなふうにあたためておられるバンドとかカルチャーがあるんじゃないですか?

久保田:いやいや、私はあっためてたりなんてしないですよ。今回だって僕の知らないところで全部起こっていて、そこへヒュッと横入りしただけですよ。お互いに変な形であってはいけないと思って、ポジションはマスタリングというところでつくっていただけで。もう、何の心配もなかったですよ。

音は少しね、ギャラもらっているので良くしましたけども。

(一同笑)

でもね、そういう可能性はいっぱいあると思いますよ。インドネシアなんて、すごいもん。ギタリストなんかももうバリバリの奴らがいて。(中略)そういうのがいっぱい出てくると思うな。

久保田:でもね、そういう可能性はいっぱいあると思いますよ。インドネシアなんて、すごいもん。ギタリストなんかももうバリバリの奴らがいて。あの、誰だっけ、ジョーイ・アレキサンダーくんって言うんだっけ? 子どもなんだけど〈ブルーノート〉と契約しそうになってる子がいるよね。ピアニストでさ。ニューヨークとかでふつうにライヴやっていて。そういうのがいっぱい出てくると思うな。

■久保田さんは〈サブライム・フリークエンシーズ〉のようなレーベルなんかはどう思いますか?

久保田:いやもう、「イイんじゃない?」って感じ。がんばってるねーって。

■久保田さんや細野さんが目をつけられたのとはまたちがうところからですけれど、80年代にワールド・ミュージックの流れができていきましたよね。それが21世紀に入ってから、どちらかというとインディ・ロックと呼ばれるようなアーティストたちによって──

久保田:ああ、そうね。アメリカのロックなりヨーロッパのロックなりと、たとえばアジアやらクンビアやらが関わるっていうのは、ポジティヴなことだと思いますけどね。アメリカもそうやってバラけてきてるよね。エチオ・ジャズとかもそうだろうし。

■だからいまヨーロッパのレーベルなんかは、ヨダレを垂らしてそうした音源と契約を結びたがると思うんですけどね。そういう機運があるんですよ。

久保田:いまテル・アヴィヴの子たちがアディスアベバに行ってちょうど掘ってる最中ですね。MIxMonsterの相棒のKALBATAらが。地球がどんどん小さくなっているよね。

○あと、サイケデリックということもキーワードになっていたというか。ワールドというとみなそうかもしれませんが、とくに2000年代のロックにおけるそうした流れでは、サイケが必ずセットになっている印象がありました。

久保田:ああ、そうなのかもね。マインド・エクスパンディングっていうのは、垣根を取るということだから、関係はあるんじゃないかな。

■橋元、久保田さんは裸のラリーズにもおられた方なんだから。

○そ、そうですよね。久保田さんの前でサイケなんて、すみません……。

久保田:いやいや、そんなの僕ら何にも知らないでやってたよ。大きい音を出してうれしいなあって。何にも知らないことをやるのがうれしいっていう気持ちで。……なんか、このあいだレディ・ガガが「裸のラリーズ(Les Rallizes Dénudés)」って書いてあるTシャツを着てたらしいよ。

■そんなことがあったんですか!

○インスタで自分で上げてたって。お父さんのジャケット大好き、かなんかコメントしてあって、そのジャケットの下にTシャツがのぞいてるの。いったいどこの工作員が着せたんだかわからないけど(笑)。

(一同笑)

■でも、それはひとつ時代的な傾向を物語るものでもありますね。

なんか、ぐちゃぐちゃですね。いろんな世界でいろんなCDがぐちゃぐちゃに混ざってます。 (小島)

○そうですよね。あと、今回のコラボで、小島さんの音楽のサイケデリックな部分が見えやすくなっているような気もします。

久保田:ナチュラル・ハイなんだよな。

小島:あははは!

○ご自身では、ジャンルの意識とか持たれてたりしますか?

小島:なんか、ぐちゃぐちゃですね。いろんな世界でいろんなCDがぐちゃぐちゃに混ざってます。とくに「このジャンルが好きで、そのジャンルについてはよく知ってる」ってことはないです。

○そうなんですね。では「サイケデリックな音」というよりは「サイケデリックな態度」ということになるでしょうか、そういうものが今回強調されて感じられたようにも思いました。

小島:なんか、ドローンでフルートとか鳴ってるとサイケっぽいですよね?

久保田:まあ、そういう感じにはなるよね。でも、あなたの言葉の中にもあるよね。「蛇むすめ」とか言われるとさ、ええーって。

(一同笑)

久保田:怪しくて普通じゃない感じが。

小島:あははは!

久保田:トルココーヒー飲んで「ズビズバ―」(シュビドゥビドゥバ!)とかさ、もう「ワーッ!」って。トルココーヒーがズビズバに帰結するんだよ?

(一同笑)

小島:あれ、なんだろう、思いつかなかったのかなあ(笑)。

歌詞がロジカルというよりは、ポエティックだよね。発音もアナウンサー発音じゃないところがいいというか。「あいうえお」じゃない発音がけっこう入ってる。 (久保田)

○(笑)でも、たしかに歌詞としても印象的に聴こえてきますけど、それが音を邪魔しないというか。あんまり歌詞を聴かなくても大丈夫っていうようなヌケのよさがありますよね。そういうところは海外の音楽を聴くのに似ているかなって感じます。

久保田:そうだね、歌詞がロジカルというよりは、ポエティックだよね。発音もアナウンサー発音じゃないところがいいというか。「あいうえお」じゃない発音がけっこう入ってる。中間音というかね。

小島:あんまり口を開けて歌ってないってだけなんですけどね(笑)。

久保田:体質というか、天然というか。

小島:マスタリング・エンジニアとしてお迎えして、とても勉強になりました。

久保田:「とても」って言うときに「トゥティモ」ってなるんですよ。「おー!」って思って。このあざとさはなんだ、と。

(一同笑)

久保田:そしたら、単に口が開かないだけだった、みたいな。それが音楽とピタっと合ったりしていて。言葉と発音と、それからいろいろ入り混じった音楽性がうまく整理されてストンと出てきたというのが、ブーム・パムなりテル・アビブなりというものとものすごい接点で結びついている。

○こうしてお話をうかがっていくと、きちんと新しいものをつくって前に進んでおられますよね。日本の音楽を前進させるものというか。「J-Pop」とか「日本のシーン」みたいなことを意識してつくられることはありますか?

小島:うん、でも、有名な人とは比較されたほうがいいよね?

(一同笑)

○それは、どういう意味で……(笑)。

小島:だって、やっぱりマニアしか知らない端っこの音楽ってなると淋しいですから。街の人が知っているようなものに……そういうところに向けてつくりたいっていうふうには思いますけどね。でも、だからといって街でかかっているものと同じような音楽をつくりたいというわけではないですね。

やっぱりマニアしか知らない端っこの音楽ってなると淋しいですから。(中略)でも、だからといって街でかかっているものと同じような音楽をつくりたいというわけではないですね。 (小島)

○街でかかっているもので意識するような音楽はありますか?

小島:そんなに意識はしないですね。ちゃんと聴けばいいものがいっぱいあるのかもしれないですけど……。(小さな声で)とにかく有名な人が大っ嫌いだから。

(一同笑)

小島:あははは!

○ははは! 痛快ですね。ガガ様ではないですが、国内海外関係なく、気になる音楽とかアーティストというのはとくにいないです?

小島:ガレージの人、最近おもしろいよね。あとは、アラバマ・シェイクスが気になりました。

久保田:テーム・インパラって知ってる?

○おおーっ!

小島:素晴らしい。

久保田:いや、ほんともうロックなんて聴かないし、素通りするけど、あいつらは聴いてすぐ買いたいと思ったよ。

○ええ、ええ。久保田さん、最新作聴かれました?

久保田:最新作は聴いてないんだよ。

○ああ、やっぱり以前の音から聴かれてるんですね! 私も大好きだったんですけど、今回ちょいダメなんですよ。

小島:そうなのー!

久保田:ああー。あれだ、どうしてもメジャーになっちゃうとね。M.I.Aとかもそうだったなあ。ちょっとビッグになると失速したりするの、あるよな。

○彼らこそはいい意味で変わらないだろうなと思っていたんですが。

久保田:そういうのって意外にプロデューサー・ワークだったりするんだよな。ユニークなところって。で、自分たちのエゴが出てくるとちょっとな……って。よく、プロデューサーの圧力について悪く言われたりするけど、意外に逆だったりするんだよ。

○なるほど……。ですが、すごく若いものを聴いていらっしゃいますね。若いというか、リアルといいますか。

久保田:耳に入ってきて良いものはすっと入りますよ。

○でも、どこで入るんでしょう? 追っていないと入らないものはありますよ。

久保田:そうだよな、たしかに。Youtubeだったり、人に音源をもらったりとかかな? テーム・インパラは、ライヴを見たいとは思わないけど、いいバンドだよな。彼らはどこのバンド?

○オーストラリアですね。もともとは地元のダンス・レーベルから出てたんですよ、あの音が。

久保田:そこのスタジオがいいのかなあ。

○では、話をちょっと戻しますと、Jポップや日本のシーンではどうです?

久保田:知らないですね……。

○では仕事という意味で、きちんと新しいことを残していきたいんだというような意識を持たれていたりは──?

久保田:大それたことは考えてないね。まあ、集団に属するのが超苦手だから、好きなことをやらせといてくれよーっていう。それだけで生きてるんでね。

われわれのやっていたときから比べれば、もっとずっと洗練されて、進化している。よくぞ、これができましたね。(久保田)

■久保田さんはいまどちらを拠点にされているんですか?

久保田:東京ですよ。前は郊外に住んでました。

■なにか、ずっと旅をされているようなイメージを持っていたので。

久保田:もちろん、行きますよ。ただ、この7年は宮古島が多かったなあ。20回以上行ったかな? 1週間か2週間行くと、次にまた調べることが出てきて。

○それはやはり音楽のための?

久保田:ええ。『スケッチ・オブ・ミャーク』(大西功一監督、2011年)って映画を観てくださいよ。神歌(かみうた)……スピリチュアル・ソングをまだ歌っている人たちがいる。存在は知っていたんですよ、沖縄にいるって。きっと日本にもあった。それは万葉集とかにぜったい通じている。

○ご著書の中にもありますが、かつては日本の歌謡曲のいいところを世界に伝えたいんだというような思いもあったわけですよね。

久保田:いや、垣根がないんでね。それがヒッピーの特徴なんですよ。だからいまの若い子はそうなんだろうね。すごくヒッピー化してるはず。世界のいろんなものを聴いたり、サイケって言ったりしてるのはそういうことなんです。上手にね、そういうことをやっている。

きっとつながってるんだね、その時代とも。「レヴォリューション」っていうのは有効だったわけだ。いまこうして私なんかがやっていられるのもそういうことなのかもしれない。

■ますます参照されているんじゃないですか。

久保田:いやいや。

■70年代に久保田さんや細野さんが目をつけられていたものは、本当に先を行っていたんだなと。

久保田:楽しいことだけ追っかけていたんですよ。

○いや、でもこのジャケだって(『ハワイ・チャンプルー』)、ヴェイパーウェイヴだって言えば、知らない子は「そうだねー」って納得しちゃいますよ。新しいと思ってたら、すごい先にやられてたという。

■そう、アートワークの感覚はすごくいまっぽいんですよ。

久保田:アート・ディレクターは私がやってるんですよ。シャツなんです、この地は。シアトルのヴィンテージ屋で買ったアロハ・シャツ。あと、ヴィンテージ屋で買ったデカールとか、絵とか。それをデザイナーに渡して、合わせて貼っといてって。

○まさにサンプリングというか。コピペの要領というか。

久保田:そうでしたね。

○まさにこういう柄が、ポスト・インターネットなんて言われてるわけなんですよ。ちょっとスピリチュアルな感じもふくめて。

■このとき久保田さんは、ハワイへ行ってアジアを感じられて……つまり、ハワイの中にひとつのミクスチャーを見出されて、「チャンプルー」というのはそもそもそこから来ているわけですよね。

久保田:そうですね。

■その意味でいえば、今回もそのコンセプトからつながっているという感じがしますね。

久保田:進化形です。われわれのやっていたときから比べれば、もっとずっと洗練されて、進化している。よくぞ、これができましたね。おめでとうございます!

小島麻由美デビュー20th記念ツアー『WITH BOOM PAM』

出演 : 小島麻由美 with Boom Pam

[大阪公演]

■ 2015年8月31日(月) @梅田 Shangri-La

OPEN / START 19:00 / 19:30

TICKET 前売 4,500円 / 当日 5,000円 (1ドリンク別)

問合せ : 清水音泉 06-6357-3666 (平日12:00-17:00) https://www.shimizuonsen.com

[東京公演]

■ 2015年9月1日(火) @下北沢 GARDEN

OPEN / START 19:30 / 20:00

TICKET 前売 4,500円 / 当日 5,000円 (1ドリンク別) 2015年7月18日(土) 一般発売

問合せ : 下北沢GARDEN 03-3410-3431 https://gar-den.in/

BLACK SMOKER RECORDS PRESENTS

BLACK SMOKER RECORDS PRESENTS