YungGucciMane JADE [Explicit] |

YungGucciManeの音楽、そして発言はまた極めて感覚的だ。このインタヴューを読んで興味が湧いたなら、まずはYouTubeにアップされている新作アルバム『JADE』の楽曲をぜひ聴いて頂きたい。KOHHの『YELLOW TAPE3』、そして『Concrete Green13』にその名を見れば、YungGucciManeが一部好事家の支持を集めるのも頷けるのではないか。YungGucciManeが鳴らすのは新しいヒップホップだ。ほとんどYungGucciManeというジャンル、そう言ってもいいほどに日本には類を見ない音楽である。初めてのインタヴューの日(今回は3度目だった)、YungGucciManeに影響を受けた音楽について聞くと、彼はチーフ・キーフとビートルズ、そして久石譲と即答した。これらの音楽の影響が渾然一体となり、YungGucciManeというアウトプットで鳴らされたものが『JADE』だ(『NO PAPERS』『Static』といったこれまでの作品は、主にTRAPのみを取り込んでアウトプットした楽曲だ)。これについては1曲目の“I CAN’T WAIT”、2曲目“Across The Universe”と聴いて、なるほどと頷けるものがあると期待したい。

初めてのインタヴュー時と同じく、この日も彼のクルーHASA MONEY(ハザ・マネー)のラッパーJUICY Bと一緒に話を聞いた。

僕に対する僕自身のイメージなんですけど、リンだったり……トラップの、なんていうか…ドラッグネタというか、そういう音楽を作るイメージが強いと思ったんですよね。そういうのを作るのもいいんですけど、まぁそれだけじゃないというか。『JADE』に関しては、そういうものを廃除していきたかったんですよ。

■アルバム『JADE(ジェイド)』には「JADE」という楽曲が収録されているわけではありません。このタイトルは何を意味しているのですか?

YungGucciMane:JADE(翡翠)という緑色の石があるんですけど、『NO PAPERS』(YungGucciManeの第1作目収録)の「Emerald Splash」から連想していって、このタイトルになりました。

■ああ、エメラルドも緑の宝石ですね。では、これもまた曖昧な質問なのですが、そもそも発端となった「エメラルド」はどこから出てきた言葉なんですか?

YungGucciMane:一番最初に『NO PAPERS』を従兄弟の宮下慎二と一緒に制作している時に、こう…なんですかね……「エメラルドスプラッシュ!」っていう言葉が出てきたんですよ。

JUICY B:ハッハッハ(笑)。

YungGucciMane:そのときの感覚のイメージですね。ああ、エメラルドスプラッシュだわ、いまヤバいわっていう……感じの言葉から生まれてきました。そこからまだ使っているという感じです。

■なるほど……。でも『JADE』全体の印象は『NO PAPERS』とはまったく違いますね。

YungGucciMane:これまでの僕のイメージだと……それは僕に対する僕自身のイメージなんですけど、リンだったり……トラップの、なんていうか…ドラッグネタというか、そういう音楽を作るイメージが強いと思ったんですよね。そういうのを作るのもいいんですけど、まぁそれだけじゃないというか。『JADE』に関しては、そういうものを廃除していきたかったんですよ。絵を勉強したりしたこともありますし、もっと自分の内面を出したいと思って作ったアルバムで、だから結構幻想的なアルバムになったのかなとは思います。

■『JADE』の制作期間は絵を描いたり、生活そのものがクリエイティブなモードだった感じなんですね。

YungGucciMane:できあがったのは多分、リリース前の3、4か月くらいで、その前は私生活ですごいゴタゴタしたりしていたんですよ。トラブルに巻き込まれたりしたこともあって。それが済んで、芸術と音楽の世界に浸れる期間になって一気に作っていった感じですかね。

■いろいろトラブルみたいなことがあった分、かえって高まったんですかね。

YungGucciMane:完全にそうですね。そういうことを全部処理して自由になった後に……

JUICY B:気分的には最高の状態でやっていた感じ?

YungGucciMane:そうそう。でも、そういう期間でも曲はずっと録り続けてましたけどね。ゴタゴタを片付けながら、でも音楽はずっと作っていた。それが完璧になる状態を待って、なった状態でそれまで作っていた曲を完璧に仕上げていった感じですね。

■評判や反響はどうですか?

YungGucciMane:iTunesStoreのデータは見てないので詳しいことはわからないんですけど、ただ聴いたと言ってくれる人は結構いて、その人たちの評判はすごい良かったですね。Twitterとかインスタの感触も結構いいですね。いろんな人がいるので全部に対応はできないんですけど、気になった人とはそれで繋がったりもしています。

■僕もこのアルバム、すごい好きです。ちなみにどの曲からできたんですか?

YungGucciMane:“Across The Universe”です。それが去年(2016年)の冬ぐらいですね。この曲から発想が広がっていった感じです。

Across The Universe これは歌い出す壁画

頭の中に洗濯機 グルグル飾り付ける石器

“Across The Universe”

『JADE』を出した後に、また『NO PAPERS』みたいなふざけてる、そのまんまの俺を次は出そうかなと思っています。『JADE』で一度内面的なものを出して、次はもろトラップで遊んでいるアルバムを出してやろうかなと。

■先ほど内面を出したかったという話や幻想的なアルバムになったという話が出ましたが、こういうリリックは象徴的ですね。

YungGucciMane:ちょっと宇宙の感じというか、瞑想じゃないですけど、サイケデリックに近い感じはしますけどね。音楽を創るときにすごい集中すれば、そういう世界に行けちゃうタイプなんで、そういう感じで作りました。

■“アンレムスイミング”もまさにそういう世界観を連想させる曲です。どこかサイケデリックな感覚ですね。

YungGucciMane:これは後半にできた曲です。この曲はダジャレなんですよ。ノンレム睡眠てあるじゃないですか。それだとつまらないので、そこからアンレム睡眠という言葉が思いついて、睡眠をスイミングにしたらどうなのかなと。そのイメージで作った感じですね。ちょっと「エメラルドスプラッシュ」っぽい……自分のなかの言葉が生まれた感じだったんですよね。

■造語というんですかね。それをパッと出して使えるというのは、僕が自分の感覚に置き換えて考えるとすごい難しい行為です。でもたしかに“エメラルドスプラッシュ”も“アンレムスイミング”も独特のきらめきや浮遊感を持った言葉で、何か伝わるんですよね。そもそもYungGucciManeさんは人に何かを伝えたいという思いはあるんですか?

YungGucciMane:ありますよ。言葉でというよりは、音楽でという感じですが。

■ああ……今回“グリーンエメラルド”という曲もありますが、これにしても言葉というよりは、音楽でエメラルド感は伝わります。

YungGucciMane:そうですね。それに尽きます。エメラルド感ですね。それを出したかった。このアルバムは“Across The Universe”の世界観に始まり“グリーンエメラルド”まで繋がっていった感じです。

■アルバムを通して伝えたかったことみたいなのはあるんですか?

YungGucciMane:『NO PAPERS』の時は絶対これがあったほうがいいって感じで出して、『JADE』はこういうのがあってもいいんじゃないかっていう感覚ですかね。

■それはあえて言えば、“どこ”に“それ”があったほうがいい、あってもいいということなんですか?

YungGucciMane:それはもう全体ですね。

■全体というのは世界の音楽シーンにということですか?

YungGucciMane:そうですね……って感じで思ってました。世界的に見てもこういうヒップホップがあってもいいんじゃないかっていうことですね。『NO PAPERS』みたいな世界観を壊したかったというのもありますね。さっきも話しましたけど『JADE』の制作は絵やアートに目覚めていた時期でもあったので、そういう世界観のなかで録った。これはコンセプトを作ったタイプのアルバムだったと思います。

■ここまでお話を伺うと「内面的」「瞑想」みたいな単語からシリアスな作品と誤解されそうですが、そういうわけではないですよね。本当に、もっといままでどこにもなかった音楽という強さがあるというか。とくに“ナッシング”という曲がそれを象徴していると思っているのですが、この曲の客演のフィーメルラッパー、ド着☆幽霊テレサのバースがまた凄まじくて。この名前も凄まじいのですが(笑)。

YungGucciMane:(ド着☆幽霊テレサの客演は)単純にあのラップはかっこいいから入れたんですけど、ちょうどいいバランスで入れられたかなとは思ってるんですよね。超イケてるんですよ。ラップがいかれてるんで。いきなり「やる」と言いはじめて、「いいよ、やりなよ」と言って。最初は俺にかぶせてくるのかなと思ったんですよ。フロウだったり。そうしたら全然関係ないことをラップしはじめて、そこがめっちゃ面白くて。なんだこいつ、クソ関係ねぇこと歌いはじめたと思って(笑)。そこが最高でしたね。あれはマジで最高だった。ぶっ潰されたなぁみたいな。

JUICY B:(笑)。

■(笑)。YungGucciManeさんからのディレクションは一切なかったんですか?

YungGucciMane:いきなりっすよ。ハンパないですよね。

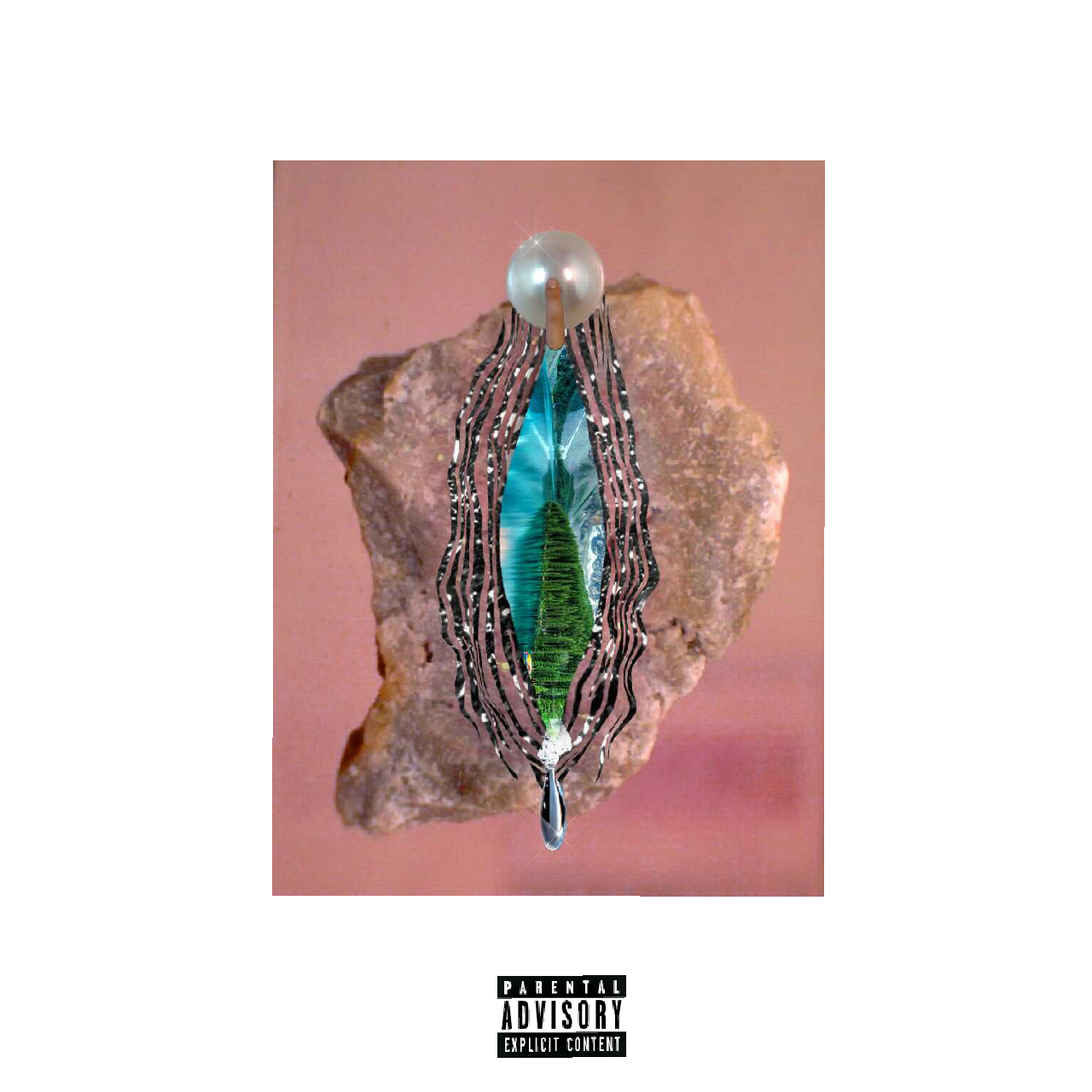

■ハンパないですね。ハンパないといえば、このアルバムのジャケットがまた……イケていて……。超かっこいいですね。

YungGucciMane:あれはすごい気に入ったアーティストの人がいて、その人の作品を使わせてもらったんですよ。ツイッターで知り合ったんですけど、美大生の女の人の作品なんです。僕の音楽を聴いてくれていて、仲良くなって使わせて欲しいとお願いしたらぜひ使ってくれと言ってくれて。あの作品に惚れちゃったんですよね。この作品は実物があるんですけど、それを撮った写真がこれなんです。

JUICY B:マジで? なるほどね。加工しているのかと思ってたわ。マジでヤバイね。

■そのアーティストのお名前を伺ってもいいですか?

YungGucciMane:マザーファッ子さんですね。ツイッターでもマザーファッ子で出てます。

JUICY B:名前がウケるね。ははは(笑)。

■こちらもすごい名前ですね(笑)。これはマスターピースだと思いました。もうひとつ、『JADE』の制作中にCherry Brownさんとのシングル『新世界』をリリースしています。こちらの動きはどうなっているんですか?

YungGucciMane:チェリー君とはまだアルバムの制作が続いてます。そっちは作りたいように作って、かっこいい曲を入れてこうって感じです。最近、新しいのを送ってくれて、それでデモで乗っけたりしたのが何曲かありますね。もう結構できてます。

JUICY B:(できてるのは)全部かっこいいよね。

■そういった楽曲を作りつつ『JADE』を作っていたということですよね。ふたつの作品に相互の影響や関係はありますか?

YungGucciMane:チェリー君とやるときも、普通に俺の世界は俺の世界、チェリー君にはチェリー君の世界があるので、それを合わせればいい。だからあんまり切り替えはしないですね。俺が中心になってチェリー君がそれに付け足してくれるパターンとチェリー君が中心になって俺がそれに付け足すパターンがあって、お互いの世界を侵し合わない。そういう感覚のノリを保って作り続けている感じです。

■『新世界』も広く聴いて欲しい曲ですし、こちらのアルバム完成も楽しみです。では、最後にYungGucciManeさんの今後の動きや展開があれば教えて下さい。

YungGucciMane:『JADE』を出した後に、また『NO PAPERS』みたいなふざけてる、そのまんまの俺を次は出そうかなと思っています。『JADE』で一度内面的なものを出して、次はもろトラップで遊んでいるアルバムを出してやろうかなと。いまドープ目なトラップを録りためているので、そこら辺を次は出そうかなと思っています。

■ありがとうございました!

インタヴュー中にはCHIEF KEEF、YOUNG THUG、Migos、J $tashの曲が鳴り響き、筆者が訊くとYungGucciManeがそれぞれの音楽が持つ魅力についてレクチャーしてくれる(大抵、それは「ノリ」という言葉で説明される。例えば「YOUNG THUGはクソオリジナルなノリが好きなんです。Lil’ Wayneからつながっているけど、完全にオリジナルなノリにしてる」「Migosはノリが好きですね。合いの手的な感じの独特なノリが……」など)。その合間合間に、ロヒプノールは、ベンザリンは、ザナックス(ソラナックス)は、ドグマチールは……というレクチャーまで挟み込まれ……。

やがて最近外国から送ってきたというビートを鳴らしながらYungGucciManeとJUICY Bはレコーディングを始める。ふたりとも相変わらずリリックは一切書かない。

『NO PAPERS』

「Across The Universe」

「ナッシング」