MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > News > RIP > R.I.P. Mika Vainio - ミカ・ヴァイニオ、追悼。

どう受け止めればいいのか分からない。あの不世出の電子音響作家であり、パンソニックのメンバーでもあったミカ・ヴァイニオが亡くなった。事故といわれている。詳しいことは分からない。突然といっていい。1963年生まれだから53歳だ。まだ若い。訃報を耳にしたとき、電子音楽の、実験音楽の聴き手として、大切な指標を失ってしまったと思った。パンソニックからソロまで彼の電子音楽は重要な指標だった。あのノイズが、あの音が、あの光のように瞬くサウンドが、いま、失われてしまった。悲しい。遠い国の、まったく会ったこともないアーティストなのに、どうしてこれほど呆然としてしまうのか。

よく言われていることだが、ミカ・ヴァイニオとイルポ・ヴァイサネンによるパンソニックの功績はクラブ・フロアにノイズを持ち込んだことである。「テクノイズ」、その言葉のとおりの完全実現はパンソニックの『ヴァキオ』(1995)だった。それはノイズの新しい用法の発見でもあった。90年代中期、カールステン・ニコライや池田亮司などのサイン派による純電子音楽の登場と同時多発的に重なっていたことも重要で、これは後の世代に大きな影響を与える電子音響ムーヴメントになった。グリッチ、音響派などいろいろな呼び方があるだろうが、電子・電気ノイズの新しい使い方という意味では共通していた(当時、批評家の佐々木敦氏は「接触不良音楽」などと語っていた。まさに言いえて妙)。

なかでもスーサイドを電気ノイズで蘇生させたかのようなパンソニック(当初は3人メンバーでパナソニックと名乗っていた。しかし某電気メーカーからのクレーム?で名前の変更を余儀なくされたという)は、その破壊的ミニマルな音響/ビートで、多くの音響ファンを魅了した(スーサイドといえば、イルポ・ヴァイサネンとスーサイドのアラン・ヴェガと組んだユニット Vainio / Väisänen / Vega も素晴らしかった。とくに〈ブラスト・ファースト〉からリリースされた『Endless』(1998)は最高のインダストリアル・音響ロックである)。いずれにせよ、その音にはノイズの快楽があるいっぽう、安易な快楽を拒否するストイシズムと暴発性もあった。ロックである。ゆえに後年、彼らが灰野敬二とコラボレーションをおこなったのは必然といえる。

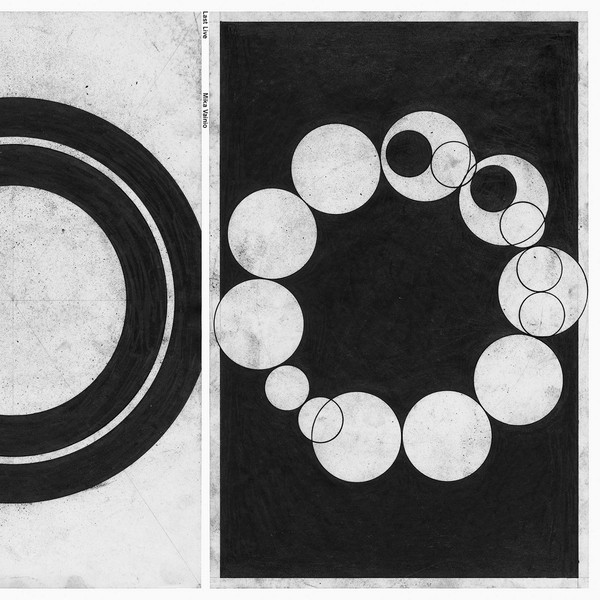

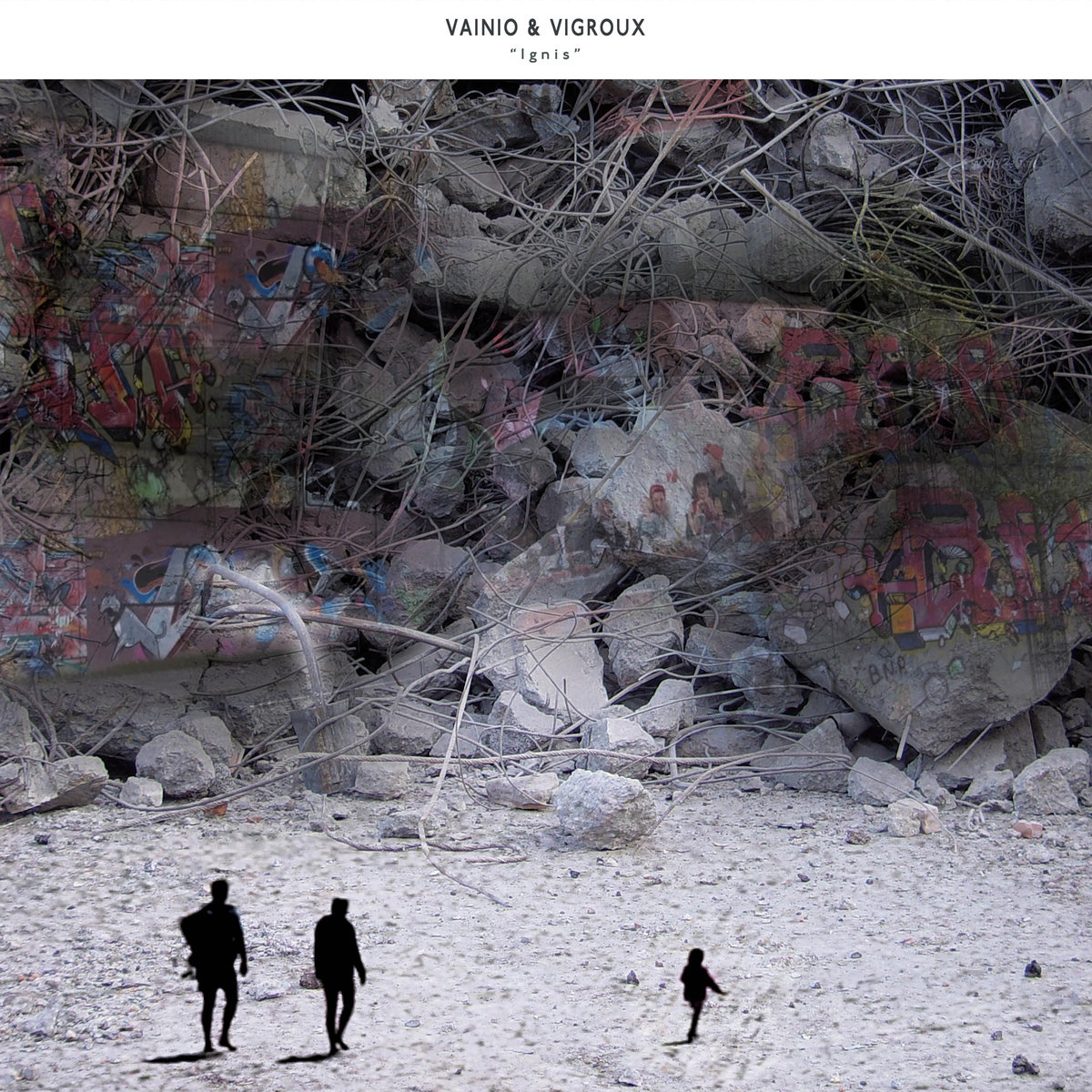

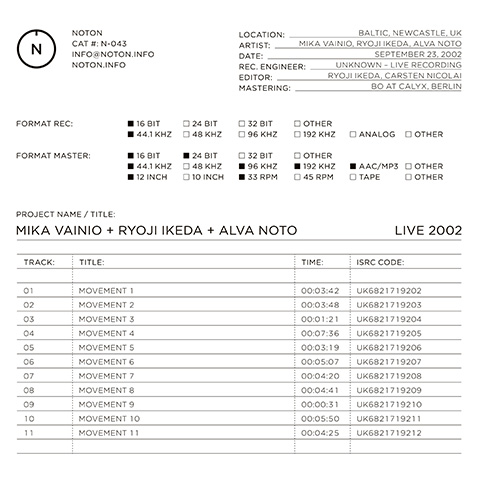

また、ミカはソロとしても英〈タッチ〉から『Onko』(1997)、『Kajo』(2000)などの静謐かつ非連続的な(日本の能のような?)傑作をリリースし音響ファンを魅了した。加えてフェネスやケヴィン・ドラム、ルシオ・カペーセ、コーヘイ・マツナガなどと競演を繰り広げ、その存在をシーンに刻印していく。さらにはレーベル〈Sähkö Recordings〉を主宰し、Ø名義で『Olento』(1996)、『Kantamoinen』(2005)、『Oleva』(2008)などの美しいエレクトロニック・ミュージック作品を送り出していく。

これらの活動が2010年代以降のインダストリアル/テクノやエクスペリメンタル・ミュージックに影響を与えたことはいうまでもない。それらはノイズとテクノの融合なのだから。彼の死の報を受けて、カールステン・ニコライ、リチャー・シャルティエ、テイラー・デュプリー、池田亮司、渋谷慶一郎など、ミカと競演・交流があったオリジンだけなく、〈パン〉や〈シェルター・プレス〉、セコンド・ウーマン、イマジナリー・フォーシズ、デール・コーニッシュ、キョーカなどの最先端のレーベルやアーティストが深い悲しみと愛情を表明したのは、その影響の大きさを自覚していたからではないかと思う。

そう、2010年代のインダストリアル/テクノやエクスペリメンタル・ミュージックは、パンソニックとミカ・ヴァイニオから(直接/間接的な)影響を受けている。なぜか。繰り返そう。パンソニックはクラブ・ミュージックとノイズを合体させた。そして、ミカ・ヴァイニオはノイズの新しい使用法を生みだした。これは発明であり、革命であったのだ。先に挙げたいまの電子音響作家や音楽家は、その「革命」の影響を強く自覚しているはず。僭越ながら、ただの聴き手である私も同様である。だからこそミカ・ヴァイニオの死の報に触れて私は途方にくれてしまったのである。

ミカ・ヴァイニオの電子音/ノイズはまるで星の光のようだった。そこに彼の故郷であるフィンランドの夜空や空気や星空のムードが色濃く反映しているのは想像がつく。パンソニック時代の炸裂するインダスリーなビートとは異なり、ソロ作品では持続と切断が非反復的に生成し、その電子音は光の瞬きのようであった。特にØ『Kantamoinen』(2005)、『Oleva』(2008)、『Konstellaatio』(2013)などの電子音響作品を思い出してほしい。

いま、追悼の意を込めて聴き直したいアルバムは、パンソニックであれば、インダストリアルからノイズ、ドローンから現代音楽まで、つまりはブルース・ギルバート、灰野敬二、スーサイド、スロッビング・グリッスル、シャルルマーニュ・パレスタイン、アルヴィン・ルシエなどに捧げられ、20世紀の実験音楽のエレメントを4枚のディスクの結晶させた電子音楽の墓標のような、もしくはモノリスのような『Kesto』(2004)、彼の少年時代の記憶を結晶させたフィランドの星空のごときØ名義の『Konstellaatio』(2013)、固有の音楽時間軸を結晶させたミカ・ヴァイニオ名義で発表された『STATION 15, ROOM 3.064 Parts 1-5』(2010)だろうか。これらの音には、どこか時間を超越するような永遠性が宿っているように思える。

むろん、これ以外のアルバムや音源も、自分は折にふれて聴き込むだろう。ミカの作品を、電子音楽を、実験音楽を愛するひとりの聴き手として、何度でも繰り返し聴く。彼はこの世から旅立ってしまったが、彼の音楽は色褪せることなく、いま、ここで光輝いているのだから。

最後に生前のミカ・ヴァイニオがレコード・ショップで自らのルーツとなるCDを選んだ動画を紹介しよう。2014年のものだから、3年前だ。

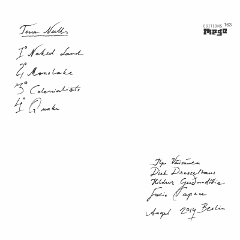

ここで彼が紹介したアーティストは次のとおりである。「John Lee Hooker、Junior Kimbrough、Basil Kirchin、Charles Manson、Whitehouse、Loren Mazzacane Connors、Barn Owl & The Infinite Strings Ensemble、Morton Feldman、Toru Takemitsu」。ブルース、ノイズ、そして現代音楽まで、なんと素晴らしい選盤だろうか。彼がどれほど深く音楽を愛していたかが伝わってくる。なにより彼が最後に紹介したのは、あの武満徹なのだ。この事実に、われわれはもっと、もっと、感動する必要があるように思う。

デンシノオト

NEWS

- Seerkesinternational——カナダのいまもっとも面白いダブ・アーティストが来日、真夏のダブの祭典がはじまる

- VINYL GOES AROUND PRESSING──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Brian Eno──観るたびに変わるドキュメンタリー映画『ENO』のサウンドトラック収録曲のMVが公開、発掘された90年代イーノの姿

- Overmono──10月に来日するオーヴァーモノ、新曲が公開

- Kim Gordon and YoshimiO Duo──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Mighty Ryeders──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Lusine──エレクトロニカのヴェテラン、ルシーンが11年ぶりに来日

- Meitei──延期となっていた冥丁のツアー日程が再決定、11都市を巡回

- Mica Levi──ミカ・リーヴィが〈ハイパーダブ〉から新曲をリリース

- Tribute to Augustus Pablo──JULY TREEにて、オーガスタス・パブロ関連の写真やゆかりの品々などを展示、およびグッズ販売

- Kinnara : Desi La——ele-kingでお馴染みのデジ・ラ、1日だけのポップアップ

- John Carroll Kirby──ジョン・キャロル・カービー、バンド・セットでの単独来日公演が決定

- VINYL GOES AROUND──「静かな夜」がテーマのコンピレーション、アンビエントやジャズからメロウで美しい曲を厳選

- Li Yilei Japan Tour 2024——中国人サウンドアーティスト/作曲家リー・イーレイの初来日ツアー決定

- Terry Riley——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Koshiro Hino + Shotaro Ikeda──日野浩志郎と詩人・池田昇太郎、3年にわたるプロジェクトの初回は小野十三郎から触発された音楽公演

- Theo Parrish──セオ・パリッシュがLIQUIDROOM 20周年パーティに登場

- Aphex Twin──30周年を迎えた『Selected Ambient Works Volume II』の新装版が登場

- Jeff Mills──早くも送り出されたジェフ・ミルズのニュー・アルバムはメンタル・ヘルスを守ることがテーマ

- Burial / Kode9──ベリアルとコード9によるスプリット・シングルがサプライズ・リリース

R.I.P.

- R.I.P. Steve Albini- 追悼:スティーヴ・アルビニ

- R.I.P. Damo Suzuki- 追悼:ダモ鈴木

- R.I.P. Wayne Kramer(1948 - 2024)- 追悼:ウェイン・クレイマー

- R.I.P. Amp Fiddler- 追悼:アンプ・フィドラー

- R.I.P. Shane MacGowan- 追悼:シェイン・マガウアン

- R.I.P. Ahmad Jamal- 追悼 アーマッド・ジャマル

- R.I.P. Mark Stewart- 追悼:マーク・スチュワート

- R.I.P. Wayne Shorter- 追悼:ウェイン・ショーター

- R.I.P. 鮎川誠

- R.I.P. Tom Verlaine- 追悼:トム・ヴァーレイン

DOMMUNE

DOMMUNE