我がためにある音楽は聴いた瞬間にわかるというもの

ブライオン・ガイシン

The 4000 year old Rock and Roll Band

ティモシー・リアリー/ウィリアム・バロウズ

ブライオン・ガイシン、ウィリアム・バロウズ、ポール・ボウルズ、ブライアン・ジョーンズ、ティモシー・リアリー、オーネット・コールマン......世界のつわものを魅了してきたこの古代の響きを受け止められるだけの精神力が自分にあるのだろうか......? でも、たとえ精神的に戻れなくなってもいい、私にはその覚悟はできているんだ!

2012年6月、期待と不安に飲み込まれながら、私も先達と同じく、ジャジューカの魅力にとりつかれ村に吸い寄せられるように行ったひとりとなった。私の音楽観や人生観を一瞬にして変えてしまった3日間。村を後にしてからジャジューカを思い出さなかった日は1日もなかった。あれから丸一年、今年6月、私はまたジャジューカに戻ってきた。今回は友人たちとともに──。

北アフリカ、モロッコ王国の北部、リフ山脈南に位置するアル・スリフ山にある小さな村ジャジューカ。この村で、アル・スリフ族のスーフィー音楽家たち‘The Master Musicians of Joujouka(ザ・マスター・ミュージシャンズ・オブ・ジャジューカ)’(アラビア名:マレミーン・ジャジューカ)によって、息子たち、甥たち、村の子供たちへと千年以上も時代を超えて守られ受け継がれてきた音楽がある。

それは、村から1キロくらい離れた、背の低い緑が茂る緩やかな山の斜面に鎮座する大きな岩の横腹にポッカリと口をあけた洞窟、このブゥジュルード洞窟の伝説が起源になっている。

緑の山の斜面にいきなり大きな岩がある。

昔々──、ヤギを放牧していた村人のアターが、みんな恐れて近づかなかったこの洞窟でうたた寝をしていると、どこからともなく美しい音色が聞こえてくる。ふと目が覚めると半人半獣(人間とヤギ)のブゥジュルードが自分の目の前に立っていた。そして、ブゥジュルードが村の女性のひとりを花嫁にする代わりに、他の村人に教えてはならないと約束させ、アターに笛を渡し音楽を教える。しかし、アターは約束を破り音楽を村人に伝授してしまう。村から音楽が聞こえ、怒り狂ったブゥジュルードは村に行く。慌てた村人たちは、頭がクレイジーな村の女性アイーシャを花嫁として差出し、激しい音楽で彼らを踊らせた。踊り疲れたブゥジュルードは満足して洞窟に帰り、それから毎年一度村に来て踊るようになった。それ以来、やせていた村の土地は肥え、村には健康な子供がたくさん生まれた。

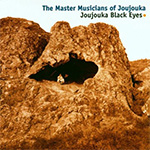

ブゥジュルード洞窟の岩。『Joujouka Black Eyes』のカヴァーで使われている。

しかし、ある日突然ブゥジュルードが洞窟から姿を消した。そして、アイーシャも村からいなくなった。心配したアターはヤギの群れを連れてブゥジュルード探しの長い旅に出る。自分のヤギを順番に食べながら旅するが見つからない。ついに最後の4匹になった時、アターはそのヤギを殺しその皮をまとい変装して村に戻る。村人は彼をブゥジュルードが帰ってきたと思い込み、少年たちにアイーシャの恰好をさせ一緒に踊らせる。それ以来、アターはこの洞窟で生涯ブゥジュルードとして生きる。彼に死が近づいてきた時、村のある若い男に自分の変装の秘密を打ち明ける。そして、彼はその少年にジャジューカが繁栄するようにブゥジュルードとして踊ることを約束させた。

洞窟の中からリフの山々を望む。

この音楽は1週間続くイスラームの祝祭エイド・エル・カビールで子孫繁栄と豊穣のため伝統的に毎年演奏されてきた。

ギリシャ神話の牧羊神パーンに似通っているといわれるブゥジュルードのその音楽を私が初めて耳にしたのは今から2年数か月前、2011年春のことだった。1970年代後半から電子音に魅了され、それからずっと電子音楽だけを追い続け、94年に渡英し、気がつけば私はクラブ・カルチャーの真ん中にいた。自分の音楽史にロックを通過した跡がほとんどない私は、当然ローリング・ストーンズの元リーダー/ギタリストであるブライアン・ジョーンズのアルバム『Brian Jones Presents The Pipes of Pan at Joujouka』の存在など知るはずもなかった。

ジャジューカに魅了されたブライアンが、68年に村で現地録音したテープをロンドンに持ち帰り、フェージングやクロス・フェード・エディティングによって完成させたこの作品は、69年、彼が不慮の事故死を遂げたことによって、残念ながらリリースがペンディングになっていた。しかし、彼の死から2年後の71年、ローリング・ストーンズ自身のレーベル第一弾として発売される。このアルバムの登場はジャジューカを世界的に知らしめ、その後世界中から人びとを村に引き寄せることになる。

ブライアン・ジョーンズのアルバム。カヴァーの絵はハムリ。レコードジャケットを広げると、並んだジャジューカのミュージシャンたちの真ん中に金髪のブライアンが描かれている。

2009年末にモロッコへ旅し現地で音楽に触れたことがきっかけで、30年以上聴き続けた電子音楽を捨てるようにアラブ諸国の音楽にどっぷりと浸かっていった私に、友人はこのアルバムを教えてくれた。チャルメラに似た高い音を出すダブル・リードの木管楽器‘ライタ(ガイタ/Ghaitaともいう)’のヒリヒリとした直線的な音と両面にヤギ革を張った木製のタイコ‘ティベル’がつくる原始的なリズムはとてもパワフルで、いきなり私の心を、いや、脳を直撃した。

何度も何度もループさせて聴きかえす。出会いから約2ヶ月間、毎晩このアルバムをかけ続けた。窓から差し込む朝日の中でふと気がつくと、いつも私は居間のスピーカー前で倒れていた。私を2ヶ月間もベッドで寝かせてくれなかったジャジューカ! 周囲の心配をよそに、私はこの不思議な力を持った音に心をつかまれ、ジャジューカの世界にのめり込んでいったのだ。

この小さな村の局所的な音楽が世界に知られる最初のキッカケは、ジャジューカ出身の母を持つモロッコ人画家モハメッド・ハムリが、カナダ人アーティストのブライオン・ガイシンを村に連れて行った1950年代初頭まで遡る。

ガイシンが村へ行く前に、実は彼はボウルズと一緒にこの地域のとある町の祭りで、偶然この音楽に出会っている。その時彼はこの音楽を一生聴き続けたいと思ったという。しかし、それがハムリの村の音楽だったとは、実際に村で耳にするまでは知らなかった。

ジャジューカにすっかり魅了されていたガイシンは54年ハムリと一緒に「1001 Nights Restaurant」をタンジェ(タンジール)に開き、村のミュージシャンたちを15人交代で呼び寄せ店で2週間ずつ演奏させ、次々と西洋のオーディエンスに紹介していった。そうすることによって、同時にハムリは、戦後とても貧しかった村のミュージシャンたちの生活をサポートした。

タンジェに住みハムリやガイシンと交流があったアメリカ人作家のウィリアム・バロウズが村を訪れることは自然な流れだった。カットアップの手法で書かれた彼の小説『The Soft Machine』(61年)の中でジャジューカの音楽を思わせる‘Pan God of Panic piping’という言葉を使い、ガイシンの作品『The Dreamachine』が登場するバロウズのショートフィルム『Towers Open Fire』(64年)ではサウンドトラックにジャジューカを起用している。

こうして、ガイシンやバロウズを通して、ジャジューカはビート・ジェネレーションと共振し、深く関わっていった。

そして、ガイシンとハムリが先述のブライアン・ジョーンズを村に連れて行く。60年代を通じて、ティモシー・リアリー、ミック・ジャガー他、73年には、フリージャズの巨匠のひとり、オーネット・コールマンが村に滞在し、マスターズ(ザ・マスター・ミュージシャンズ・オブ・ジャジューカ)とセッション。この曲「Midnight Sunrise」は76年に発売されたアルバム『Dancing in Your Head』に収録されている。

また、80年代には、ついにザ・マスター・ミュージシャンズ・オブ・ジャジューカは3ヶ月間の長いヨーロッパ・ツアーに出た。

このようなユニークなバックグラウンドを持つ彼らは、国内よりむしろ海外でより知られた存在になっていく。

ガイシン、バロウズ、ブライアンたちと同じようにジャジューカの生演奏を現地で体験できるというフェスティヴァルが、ザ・マスター・ミュージシャンズ・オブ・ジャジューカと20年来彼らのマネージャー/プロデューサーを務めるフランス在住のアイルランド人、フランク・リンによってはじめられた。

ジャジューカの音楽に“Brahim Jones Joujouka Very Stoned”という曲もあるほど彼らに敬愛されているブライアン・ジョーンズの村訪問40周年を記念して、村で行われた「The Master Musicians of Joujouka Brian Jones 40th Anniversary Festival 2008」は、ブライアンの元ガールフレンド、アニータ・パレンバーグも参加し大成功を収めた。それ以来、世界限定50人の3日間フェスティヴァル「The Master Musicians of Joujouka Festival」として、毎年6月に村で開催されている。

このフェスティヴァルによって、年1回、村のミュージシャンたちは確実な収入をひと週末で保障され、これはハーベスト(収穫)のようになった。そのお金は、食糧や村の学校に教科書を購入したり、村を何ヶ月か維持するために使われる。このフェスティヴァルには毎年、大学教授、作家、音楽ライター、ミュージシャン、アーティスト、フォトグラファー、学生などなど、ジャジューカ音楽へ様々な入り口から辿りついたファンたちが世界各国から集まっている。

実は、現在はもうひとつ、バシール・アッタール率いるThe Master Musicians of Jajouka(ジャジューカのスペルがJaで始まり、その後にLed by Bachir Attarなどと彼の名が続く)が対立して存在するのだが、このフェスティヴァルは実際にずっと村に住んでいるThe Master Musicians of Joujouka(ジャジューカのスペルがJoではじまる)のもので、彼らはスーフィー音楽家たちとして村にしっかりと根づき、人びとに尊敬され、今日も子供たちにジャジューカの音楽を教え続けている。このマスターズを率いるのは、村のコミュニティの中で選ばれたリーダー、アハメッド・エル・アターで、彼はミュージシャンたちのリーダーであり、部族のリーダーでもあるのだ。

私が2012年から足を運んでいるこのフェスティヴァルの参加者たちは、タンジェから電車で約1時間半行ったところにあるクサール・エル・ケビールという駅に集合する。そこで用意されたタクシーに分乗し約20分、伝説のジャジューカ村へ着く。実はジャジューカはいくつかの村が集まるこの地域の名前でもあり、伝説の音楽が残るこの村そのものの名前でもある。そのジャジューカ村はそんなに山奥に位置するのでもなく、主要道路から斜めに入る山道を車で3分ほど上っていったところにある。村に行こうと試みて辿りつけなかったファンが日本に少なからずいるのは、単に村を示す標識のないこの山道を見つけられなかったからかもしれない。

しかし、比較的大きな町のそばに位置しながら、電気と携帯のアンテナが同時に設置されてまだ10年くらい。舗装されて2年も経っていない山道は村の途中で突然途切れ、あとはウチワサボテンが茂る足場の悪いオレンジがかった砂利道がずっと続く。村にはモスク、小学校があり、そして、村に点在する井戸が村人の水源になっている。それを運ぶのはロバの仕事で、ポリタンクに入った水を背負ったロバがのんびりと歩いていく。

ジャジューカ村。向かって左にある角柱の塔はモスク。

こののどかな村は、15世紀末に村に辿り着き生涯をここで過ごしたスーフィー(イスラーム神秘主義)の聖者・シィディ・アハメッド・シェイクのサンクチュアリーがあり、人びとの巡礼の地でもある。この聖者はここの音楽には治癒の力があると感じ、平穏、心の病気の治療、平和と調和を促進する精神的な目的として彼らに曲を書き、音楽を治癒のツールとして使った。村のミュージシャンたちは彼からバラカ(恩寵)、精神的なパワーをもらい、スーフィーである彼らが演奏することによってバラカはライタ自身の中に入り、したがってライタはバラカを持っているとされ、楽器で患者に軽く触れることで治癒することもできるという。この治癒の音楽はフェスティバルでは演奏されないのだが、約500年前から今日も続く聖者が起源の音楽が存在し、ジャジューカ全体にはバラカがかかっているとされるのだ。

巡礼の地ではあるが、ここはいわゆるガイドブックに載る様な外国人向けの観光地ではない。小さなキオスクが2軒と地元の人たちが集う(彼らはカフェと呼んでいる)場所があるだけで、当然ホテルのような宿泊施設などない。フェスティヴァルの間、参加者たちはそれぞれマスターズの家にホームステイする。つまり、マスターズのコミュニティに入り彼らと一緒に音楽漬けの濃厚な3日間を過ごすのだ。

今年の参加者は約40名。その2割は私を含めリピーターだ。日本人は全部で5名、その他、ガイシンの「ドリームマシーン」をジャジューカの生演奏で体験しようと、大きな「ドリームマシーン」のレプリカを担いで来たカナダの若者もいた。結局壊れていて使い物にならず、「The most Dreamachine experienceだったのにー!」という彼の悲痛な叫びとともに実験は失敗に終わった。

村にはマスターたちがいつも集まる場所が村の広場から少し先に行ったところにある。ここがフェスの会場で、半分テントで覆われ片側が開いた半野外のその場所には赤い絨毯が敷いてあり、前方にはリフ山脈の美しい緑の山並みが目線と同じ位置に見える。普段も彼らはここに集いおしゃべりをしたり演奏したりして過ごす。マスターたちに憧れる子供たちはこのような環境の中で、マスターたちから音楽を教わる。

昼間のセッション。音楽に合わせて踊る村の少年たち。

バイオリンが入る昼間のセッション。

フェスティヴァルではもちろんアンプもスピーカーも通っていないマスターズの生の音を昼夜聴き続ける。タイムテーブルもなく、マスターズの周りで参加者たちはゆったりとしたジャジューカ時間を過ごす。昼間に演奏される音楽はジベルという山の生活や民族的なテーマを歌った伝統的な民謡が主で、宗教的なものや恋心を歌ったラヴソングもあり、バイオリン、ダラブッカ(ゴブレット形太鼓)、ティベル、ベンディール(枠太鼓)、リラ(笛)などで演奏される。その他、ブゥジュルードの音楽のリラ・バージョンや「Brahim Jones Joujouka Very Stoned」のようにゲストが来た時に作られた比較的新しい曲も存在する。

マスターズの数人が楽器を手にして音を出しはじめると、他のマスターたちも楽器を持って集まってくる。私は2回目だからもちろんわかるが、村のおじさんたちも私服のマスターズに交じっているので、楽器を持つまで誰がマスターかはっきりわからない。他の村人と全く変わらないこの男たちがひとたび楽器を持つとたちまちあの伝説のマスター・ミュージシャンズ・オブ・ジャジューカに変身する。今でも音楽だけで生活する彼らにとって音楽は生活の一部であり、演奏することがとても自然なのだ。

リラが中心の昼間のセッションで踊るマスター。

そんな感じでゆるくはじまる1曲30分近くの音楽は、10分を過ぎたころからじょじょに盛り上がりグルーヴが出てくる。これでもか! とあおるようにじょじょにリズムも早くなり、ダラブッカを打つ手が腫れるのではないかと聴いている方が心配になるほどリズムも激しく音も大きくなって、「アイワ! アイワ!」(そうだ、そうだ! いいぞ!)の掛け声が飛ぶ。そんな掛け合いのコミュニケーションの中でグルーヴが生まれるのだと感じる。マスターズや村のおじさんたちに手を引かれ一緒に踊ったりしている中、ある者は散歩に行ったり、ある者はおしゃべりしたり――。こうして、地元の甘いミントティーでまったりしながらとても自由で贅沢な1日がゆっくりと過ぎていくのだ。

会場のテントからリフ山脈を眺める。

マスターズの妻たちが会場の裏手にある家で作る新鮮な地元野菜をふんだんに使った家庭的なモロッコ料理、タジン、クスクス、サラダ、スープなどどれも優しい味でとても美味しい。モロッコは6回目だが、やはり私にとってジャジューカでの食事が一番美味しい。朝食は各自宿泊先の家庭でいただき、昼食と夕食は会場でみんな一緒に食べる。しかし、妻たちは一切表に出てこない。女の子供たちまでも入ってこないのだ。そんなジャジューカの女性たちにも実は彼女たちの音楽があるのだが、フェスティヴァルでは聞くチャンスはない。

北アフリカの伝統料理のひとつ、クスクス。

地元野菜のサラダ。

この時期の昼間は日差しが強く暑いジャジューカも夜になると涼しくなる。辺りもすっかり暗くなりテントに裸電球がいくつか灯る中、遅い夕食をとる。食事が終わり少ししてから夜0時頃、ブゥジュルード音楽の演奏のため準備がはじめられる。この音楽は、既述した木管楽器ライタとタイコのティベルのみというシンプルな楽器編成で演奏され歌はない。

昼間は私服でいるマスターズは全員、この演奏のために一変して黄色のターバンを頭に巻き、カラフルなボンボンが付いた茶色の分厚い生地の正装ジュラバに着替え、向かって右側にティベル奏者が4人、その横から左側に7人のライタ奏者が、横一列に並んだオレンジ色のパイプ椅子に座る。

演奏がはじまる前は期待でいつも緊張する。自分の目の前にあのザ・マスター・ミュージシャンズ・オブ・ジャジューカが勢ぞろいしているのだ! と、夢のような現実をもう一度自分に言い聞かせる。これからブゥジュルード伝説の音楽が目の前ではじまるのだ!

横一列に揃ったマスターズは数分間みなそれぞれライタで少し音を出した後、みんなの準備が整ったタイミングを見計らって、リードのライタ奏者がちょっとしたメロディでスタートの合図を出す。そのとたん、他の6本のライタと大小4台のティベルが続き、いきなり演奏がはじまる。そして、待ったなしの音のローラーコースターに乗った私たちはディープな世界へと連れていかれるのだ。

ジャジューカをCDやレコードで聴くと、残念ながら何本ものライタ音は一本の大きな束になって平たくなってしまう。当たり前のことだが、ボリュームを上げればその束は大きくなりうるさくなる。しかし、生の演奏を目を閉じて聴くと、各ライタの直線的な音は一本一本きちんと分かれていて、それらがそれぞれ一直線状に額から飛び込んでそのまま脳をまっすぐ突き抜ける。今どこのライタの直線が脳を突き抜けたかがわかり、それはとても立体的で、耳で聴いているというより、他の感覚を使って音を捉えているとしか思えない。ライタ音は信じられないくらいにパワフルな音を出す。ところが、もの凄い大きさの音にもかかわらず、とても澄んでいて美しくまったくうるさくないのだ。

循環呼吸で演奏するライタ奏者たちは向かって左にドローン、真ん中にメロディ、右にリードと三つのセクションに分かれ、ヒリヒリとした直線的なライタの高音が上をすべるように走る。その下を二台の小さいティベルが高速で回転するようなリズムを刻み、二台の大きいティベルが地に響く低音の力強いリズムでしっかりとテンポをキープしていく。そして、今度はティベルの真正面で目を閉じてみると、それぞれのタイコが生み出す複雑かつ立体的で跳ねるようなリズムがライタ音の前にググッと出る。ライタの前に立つかティベルの前に立つかで、また聞こえ方が変わる。

ライタを演奏するマスターズ。

中央に座っているリードのライタ奏者が他のライタ奏者を目で伺いながら、次の曲に入る合図らしきメロディを出す。曲を移行させるのはティベルではなくリードのライタなのだ。リードのライタ奏者の合図に従い、他のライタ奏者たちが続く。それと同時にティベル奏者たちがリズムを変え、一瞬にして曲が変わる。曲は次の曲へとシームレスに変わり、一回のセッションに5〜6曲演奏される音のジャーニーはすべるようにノンストップで続いていく。

「現地で実際に体験しないとこの音楽の本当の凄さはわからないよなぁ......ガイシンやブライアンがハマったのがわかる......」なんて遠い思考の中でぼんやりと思うのだが、次々と押し寄せるライタの線の嵐にすぐにかき消されてしまう。そのうち、ライタのパワフルな音とティベルの原始的なリズムはさらにパワーを増し、私の思考を完全に破壊していく。私は目を閉じたまま意識の向こう側へ、意識を超えた感覚だけの世界へ深く入っていく。弾むようなティベルのリズムと待ったなしに次から次へとすべるように走り抜けるライタが織りなすグルーヴの中で、私の脳と身体は自由自在に音の世界を泳いでいく。

ライタを演奏するドローン・セクションのマスターズ。

音のローラーコースターがどんどん奥に進んでいき、観客がうねるようなグルーヴにのみ込まれ興奮も最高潮に達しはじめたころ、急に電気が消え、テント前の芝の真ん中で火が燃え上がる。火は見る見るうちに真っ暗な空に向かって大きくなっていく。子供たちや村人たちも集まっている中、建物の横で隠れるようにみている村の女性たちの姿が炎で照らし出される。みんなが大きく燃え盛る焚火に釘づけになっていると、突然、黒いヤギの毛皮をまとい麦わら帽子をかぶった伝説のブゥジュルードがオリーブの枝を両手に持ち現れる。暗闇に立ちのぼる原始的な火をバックに、ブゥジュルードは狂乱したように踊る。オレンジ色の荒々しい炎に激しく揺れるブゥジュルードの黒いシルエットが重なる。

焚き火の前で踊るブゥジュルード。

アイーシャに変装した3人の少年たちも現れ、腰を振りながら乱舞する。私たちも押し寄せるグルーヴの中に身をゆだね、踊る、踊る、踊る。音に操られるように全身が激しく動いていく。自分がどこの誰かなんて関係ない、今がいつなのかもどうでもいい。この音を全身に浴びて裸になった自由な精神があることだけで十分なのだ。

マスターズとブゥジュルード。

最後の一音がバンッと大きく鳴り、音旅の終わりを告げる。パワフルな音の刺激とうねるグルーヴの大きな波にのみ込まれて、私は完全に圧倒されていた。大きな拍手が沸き起こる中で、私は「アズィーム ジッダン!」(とても素晴らしい!)と叫び、村人も何か叫びながらマスターズを称える。やがて拍手が止むと、辺りはいつもののどかな村の夜の顔に戻る。ぼわ~んとなった私の耳に人びとの話し声と虫の音がぼんやり聞こえてくる。夜露で湿った絨毯や自分の服の重たい感触に気づく。そして、腕時計をのぞいてみる。

夜0時くらいにはじまった演奏が終わったのは夜中2時半過ぎだった。私たちは約2時間半の間、ノンストップでぶっ飛ばされ続けたのだった。息つく暇もないくらいに「もの凄かった!」としか言えないくらいもの凄かった......! としか言えない......。そして、マスターズの信じがたいタフさにもただただ感服するのだ。その凄すぎた世界からしばし出られずまだ余韻を引き摺って座っていると、あっという間に私服に着替えた私たちの宿泊先のマスター、ティベル奏者のムスタファが、テント前の芝から私たちを目で呼ぶ。そして、ついさっきまで2時間半休みなくティベルを叩き続けていた彼と一緒に真っ暗なオフロードを、彼の家までトボトボと15分くらい歩いて帰る。そして、寝るのは毎晩夜中の3時過ぎ。この生活が3日続く。

繁栄や豊穣のための祭りや儀式で演奏されてきたこの音楽は、ブゥジュルードを踊らせる、つまり生粋のダンス・ミュージックであり、ダンス・ミュージックの源泉、そして、本物のトランス・ミュージックなのだと感じる。この音楽は耳で「聴く」のではなく、全身で「体験」する音楽なのだ。

ふだん私は淋しいような切ないようなメロディを持つ曲を聴くとネガティヴな思い出とくっ付いて悲しい気持ちになることがある。私はメロディに自分の感情をコントロールされるのがあまり好きではない。記憶という時間軸に縛られているようで鬱陶しく、感情にわざとらしく訴えかけてくるようなおせっかいなメロディの音楽に心地良さをあまり感じない。

しかし、ブゥジュルードの音楽は、感情に訴えかけてくるようなメロディを持っていない。この音楽は、「感情」の向こう側の時間軸を外れた「今」だけが連続する精神にダイレクトに届くような気がするのだ。だからこそ、この音楽は私の精神を自由にさせ、精神が自由になるからとても気持ちいいのかもしれない。そして、時間軸に縛られていないからこそ、この音楽は千年以上経った今でも常に新しく、どこの時代で切り取っても、ジャジューカの音楽は永遠に「今」の音楽なのだ。

現在この村で音楽を守り続けているのは、ブライアンが村に来た時まだ11歳だったリーダーのアハメッド・エル・アター率いる最大で19人、普段は10〜12人のミュージシャンたちである。その他にもミュージシャンになるだろうと思われる10代半ばの少年が何人かいて、また、20代の少年たちも地域にいるが、マスターズの基準に達するにはまだまだ時間がかかるようだ。

大きなセレモニーでは大きなグループで演奏し、比較的小さなセレモニーでは4~5人が2~3のグループに分かれ交代で演奏することも可能で、地元の生活のすべての宗教的な機会、大きな地域では、割礼、結婚式などのセレモニー、地元の公式なセレモニー、そして、ロイヤル・セレモニーで演奏する。

昔ジャジューカのマスターたちはある王朝のスルターン(君主)に音楽を気に入られ、長い間に渡り援助を受けながら専属の音楽家として、セレモニーや軍の一部として戦場へ行き演奏していたこともあった。しかし1912年、モロッコがヨーロッパ列強の保護領になりスルターンからの援助が打ち切られた。

過去には65人いたこともあったというザ・マスター・ミュージシャン・オブ・ジャジューカは、村がスペイン領だったときに兵士としてスペインへ内戦及び第二次世界大戦に連れて行かれた者たち、モロッコの近代化に伴い村を出て行った者たちなど......その他、時代のいろいろな困難を乗り越えて生き残ってきた。

世界が目まぐるしく変化していく中で、伝統を継続させることはとても難しい。ここモロッコのジャジューカも例外ではない。

マスターになるのは職人のようなシステムで、マスターたちについて訓練して訓練して、その後ティベル奏者なら半ドラマーになって、ライタ奏者なら半ライタ奏者になって、パンを取りに行ったり店に飲み物を買いに行ったりと、日々のマスターズのタスクをこなしながら一人前になっていく。そして、まず何よりも第一に音楽のために全てを犠牲にできるほどジャジューカの音楽を十分に愛していなければならない。しかし、全員が最終的にマスターになれるわけではない。マスターズの一員になるには、彼らに受け入れられ永遠に行動をともにし、仲間として仲良くやらなければならない。この音楽は集合体として連結しながら演奏されることからもわかるように、彼らは仲間同士の信頼と強い絆が必要なのだ。

マスターになるのは決して強制ではない。だからこそ、子供たちや若者たちがジャジューカの音楽に魅力を感じ、この音楽の素晴らしさを理解し、そして、「マスターになりたい」と自発的に思うことが大切だ。そのために、マスターズは子供たちや若者たちが尊敬し憧れる存在であること、また音楽家として音楽で生活ができることを示し、伝統を継続させる大切さを自らみせることが必要なのだ。そうでなければ、若者たちは村を出てタンジェの工場に働きに行ってしまうだろう。しかし、フェスティヴァルでリズムに乗って激しく楽しそうに踊る子供たちをみると、この子たちの身体の中には確実にジャジューカの音楽の血が流れていることがわかる。どうかこの子供たちが大きくなったらマスターズになってジャジューカの伝統を担って欲しい、そして、どうかこの素晴らしい音楽が絶えることなくいつまでも続いて欲しいと切実に願う。

2011年には、ザ・マスター・ミュージシャンズ・オブ・ジャジューカはイギリスの野外音楽フェスティヴァル「グラストンベリー・フェスティヴァル」に出演。メインステージであるピラミッド・ステージにてオープニングを飾った。演奏していることが日常で自然な彼らはステージ以外の場所でも何度も演奏していた。それを聴きつけたクスリでぶっ飛んだ連中がマスターズの周りに集まってくる。そして、エレクトロニックのダンス・ミュージックで踊るように、この古代からのダンス・ミュージックで踊るのだった。

今年6月初旬には、イギリスのDJ・エロル・アルカンも出演したイタリア・ローマのVilla Mediciで開催された「Villa Aperta 2013 IV edition」に招かれ、ダンス・ミュージックのオーディエンスからも喝采を浴びた。

そして、今年2月6日DOMMUNEで配信された「21世紀中東音楽TV2 ジャジューカNOW!!」でサラーム海上氏と一緒に、今まで日本では詳しく明かされていなかったジャジューカについて語り、トークの最後に2012年のフェスティヴァルで録音してきたブゥジュルードの音源をスタジオの電気を消し暗闇から放送。視聴者は延べ2万5千人を超えた。

現在のザ・マスター・ミュージシャンズ・オブ・ジャジューカはジャジューカの伝統的な音楽スタイルを忠実に守りながらも、ダンス・ミュージックという入り口から新しいオーディエンスを魅了し始めているようだ。ビート・ジェネレーションやブライアンとの出会いがそうだったように、ジャジューカにとってまた新しい何かがはじまろうとしているのかもしれない。

精神の音楽を演奏し続ける素朴なマスターズに心打たれ、その純粋な音に自分の魂をすっかり裸にされた。私の音楽観や人生観までも変えてしまったジャジューカに、私は来年もまた行く。

赤塚りえ子

ザ・マスター・ミュージシャンズ・オブ・ジャジューカ公式サイト

https://www.joujouka.org/

ザ・マスター・ミュージシャンズ・オブ・ジャジューカ・フェスティバル 2014

日程:2014年6月20日~22日

フェスティヴァルの申し込みはこちらから

https://www.joujouka.org/the-festival/more-about-the-festival-and-booking/

|

『Joujouka Black Eyes』(1995年/Sub Rosa) |

|---|---|

|

『Boujeloud』(2006年/Sub Rosa) |